这段时间,老狐看到一个很有意思的新闻。

微软花了17亿美元,去买屎。

你没看错,这不是段子,这是真的事,而且官方文件和合同白纸黑字写着。

而且这个就是字面意义上的屎,而且是混着污水、人粪、动物粪、造纸厂废浆这种“大杂烩”的那种。

更离谱的是,这些屎既不做肥料,也不发电,而是直接埋。深埋,足足1.5公里。

很多人看到这事的第一反应是:微软疯了吧?世界首富公司,砸17亿美元买屎埋地里,这图什么?

其实啊,这背后可不是恶趣味,而是妥妥的一门“高科技生意”,而且和AI直接挂钩。

事情得从微软这几年疯狂搞AI说起。你现在用的Copilot、必应AI搜索、OpenAI的ChatGPT背后,都有微软的算力在撑腰。

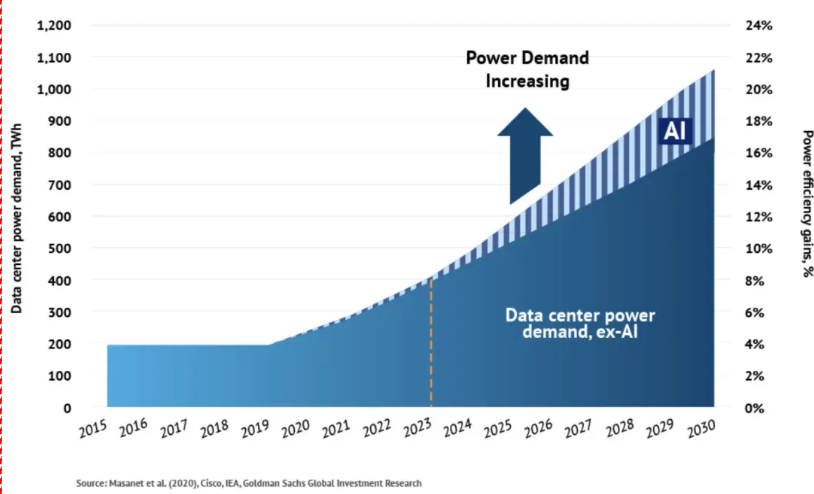

AI训练可不是白来的,一台台数据中心机房里,GPU卡架得像墙一样,一秒钟就能烧掉你一个月的电费。

AI的能耗有多恐怖?举个例子,GPT-4这种大模型,训练一次大概要用掉五六千万度电,排放1.2万到1.5万吨二氧化碳,相当于三千多辆油车跑一年。

运行阶段也不省心,每天全球用户几亿次提问,算力像水龙头一样哗哗往外流。

仅推理这一环节,一年就能排放十几万吨二氧化碳,相当于要一片芝加哥市区那么大的森林,全年无休地吸收,才能勉强抵消。

微软自己也承认,自从AI业务爆发,他们的碳排放不降反升。2024财年的碳排放比2020年多了23.4%,其中数据中心的能源用量直接飙了168%。

可问题是,微软早在2020年就放下豪言:2030年实现“碳负排放”,2050 年把创立以来所有排过的碳全清零。现在排放越来越多,承诺眼看悬了。

那怎么办?微软的解法很简单:既然我短期内减不下来,那就去买炭额度。

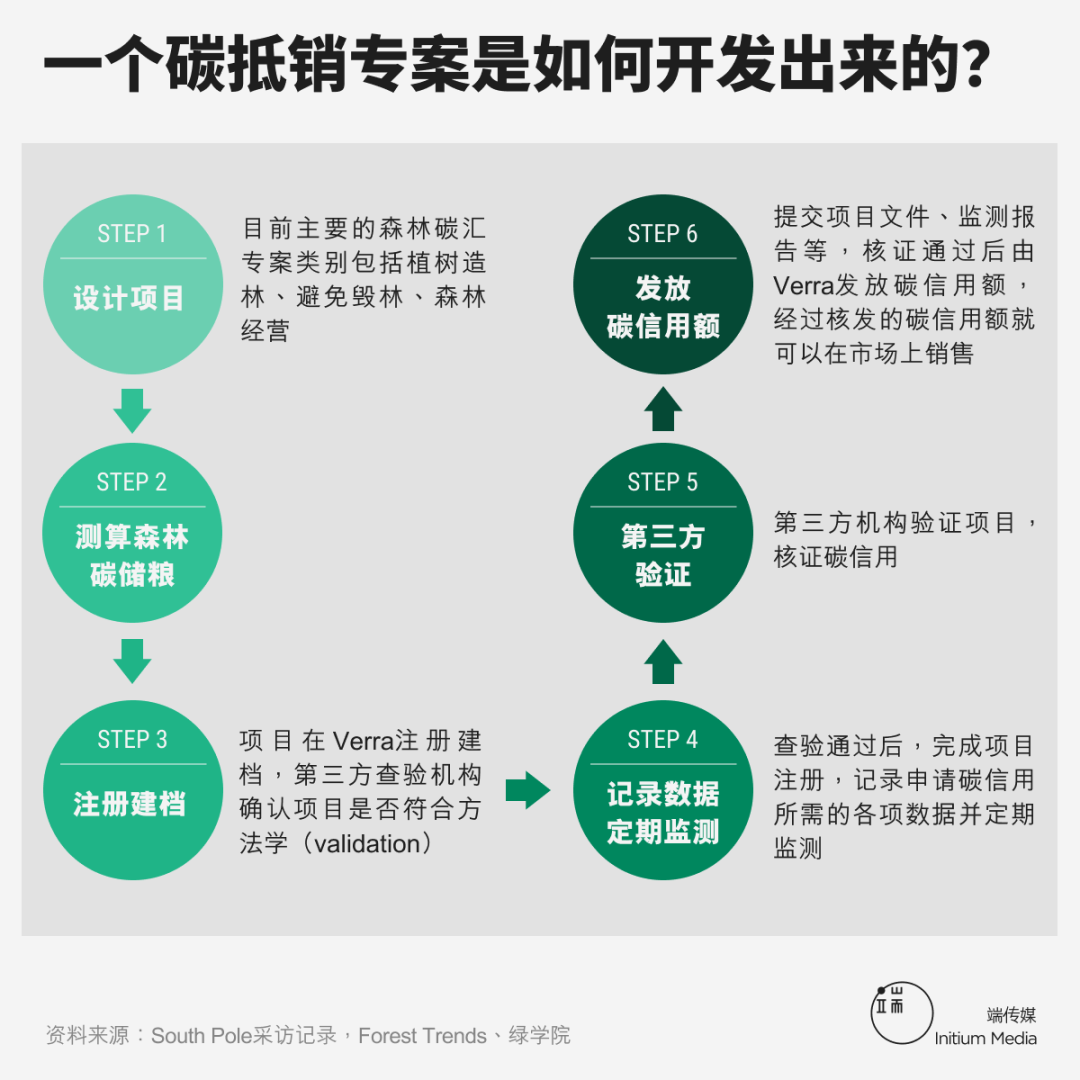

这个额度有个专业名词,叫“碳信用额”:相当于你排了一吨碳,我花钱找人把这一吨碳从大气里弄走,我们俩就算扯平。

于是,微软就找上了一家叫 Vaulted Deep 的生物科技公司。这家公司可不简单:去年 11 月 A 轮融资拿下 3200 万美元,之前还在马斯克办的 X Prize 碳去除大赛里拿了个亚军。

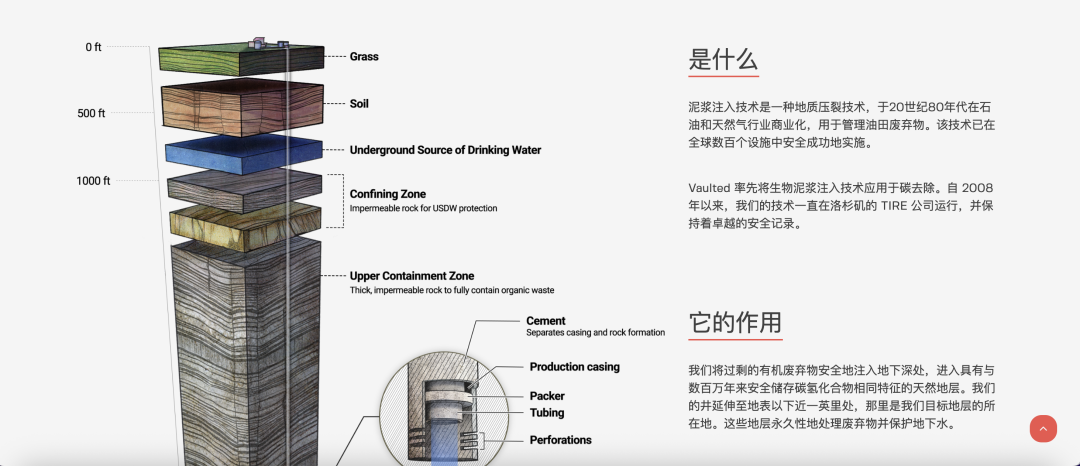

它干的事很简单粗暴:把各种有机废物人粪、动物粪、造纸厂污泥、农业剩余物,搅成稠乎乎的“生物泥浆”,然后用高压泵打进地下 1500 米的岩层里封死。

为啥要埋?因为这些废物如果在地表烂掉,会释放大量二氧化碳和甲烷,而甲烷的温室效应比二氧化碳还猛。

埋到深地下,不仅能阻断这些气体跑到大气里,还能顺带把一些有毒微量污染物一并封住。说白了,就是给地球的大气层做一次“深度除臭+封装”。

微软这单大买卖,是让 Vaulted Deep 在 2038 年前帮它处理掉 490 万吨的碳当量,按市价 350 美元/吨算,总价差不多 17 亿美元。

看到这是不是以为微软是在做亏本环保生意?要知道这里面多的是你不知道的算计。

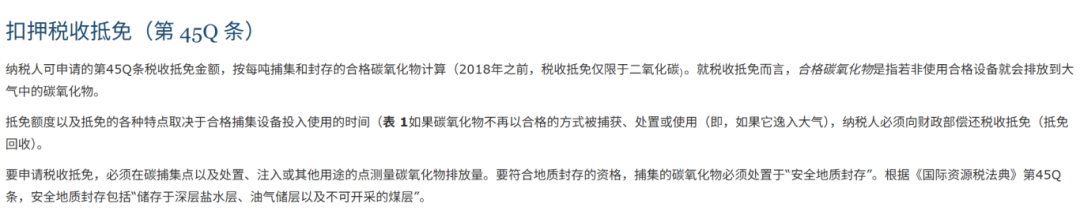

首先,这背后其实跟美国45Q的税收碳信用机制息息相关,这个税收机制下,你只要能抓到二氧化碳并安全封存,美国政府就给你每吨最高 85 美元的税收抵免。

这意味着 Vaulted Deep 干的这事,能帮微软在账面上拿回去一大笔税务优惠。

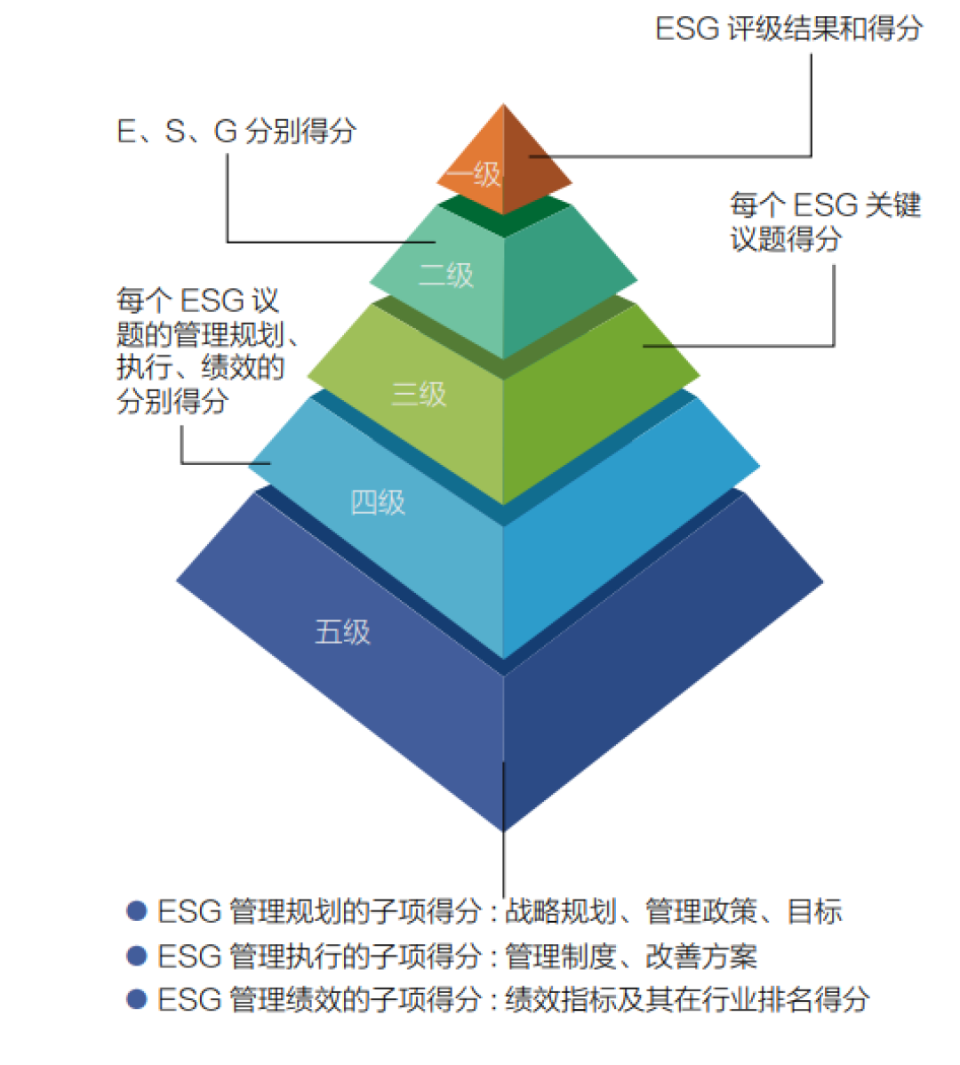

其次,还有资本市场的 ESG 评分(环境、社会、公司治理)。分数高的公司,能吸引更多大资金,比如养老基金、主权基金,融资利率更低,股价也更漂亮。

微软这种“买屎埋碳”的动作,ESG分蹭蹭上涨,资本市场一片叫好。

所以你看,17 亿美元花出去,换来碳排放额度、税收优惠、资本好感度,顺带还能发新闻显得自己很环保。微软这笔买卖,不但不亏,可能还赚。

不过,这种“花钱抵消”的方式一直有争议。

环保组织 Carbon Market Watch 就直接说了,这更像个猎奇噱头,真正有效的减碳应该是从源头减少,比如用可再生能源、延长硬件寿命、优化算法能效,而不是在供应链之外买个埋屎项目就说自己排放少了。

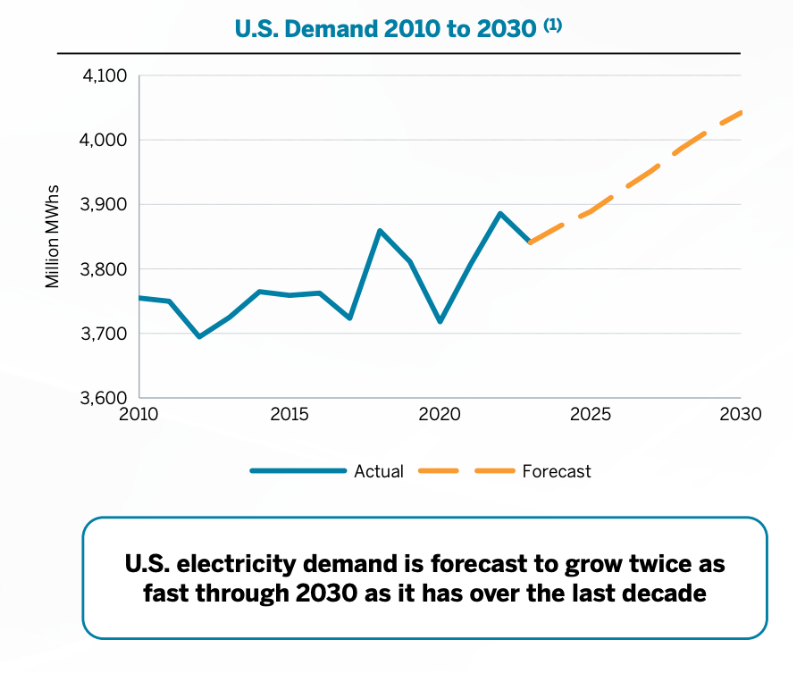

现在的问题在于,AI 业务的扩张速度远快于减排进度。

国际电信联盟的数据显示,2020 到 2023 年间,亚马逊、微软、谷歌、Meta 的间接碳排放平均增长 150% 以上。AI模型越强,推理耗电越大,有推理能力的模型碳排放甚至是普通模型的 4 到 6 倍。

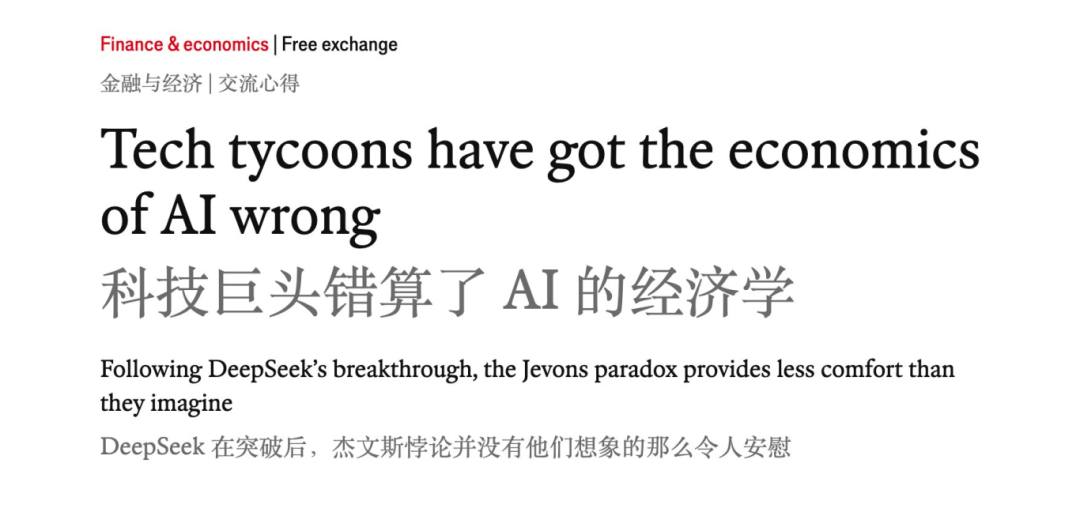

最讽刺的是,AI 本来是为了提升效率,但一旦成本降下来,使用需求就爆炸增长,这就是经济学里的“杰文斯悖论”:效率越高,总消耗反而可能更大。

想想看,你以前一天可能只用搜索几次信息,现在有了ChatGPT,反正便宜、方便、随时能问,就会越来越频繁地用。全球几十亿人这么干,能耗和排放能不上天吗?

所以科技巨头纷纷开启“降碳军备赛”,谷歌、微软和Meta承诺在2030年前实现“净零排放”目标,亚马逊则把最后期限设在了2040年。

这次微软花 17 亿美元埋屎,看起来荒唐,其实只是整个 AI 产业碳焦虑的缩影。

今天是屎,明天可能是海藻、树木、矿井,无论形式多奇葩,本质都是在给 AI 的“能源胃口”擦屁股。

参考资料:

红星新闻、数字生命卡兹克、每日经济新闻、腾讯网

编辑:不吃麦芽糖