上周,全球创投圈的“风向标”YC,它的2025夏季演示日落下帷幕,169多家初创公司集中亮相。

AI依旧是舞台中央,但和往年不同,今年最强烈的信号非常清晰:Agent正在成为AI创业的核心主题。

YC这届的项目,勾勒出一个正在逼近的未来:无数高度专业化、自主化的AI代理,渗透进各行各业,解决过去没人愿意碰的“枯燥、昂贵、重复”工作,甚至支撑整个AI生态的基础设施。

那么,哪些AI初创公司最有意思?谁获得了投资人最高的关注?未来几年,AI最可能创造价值的赛道在哪里?接下来我们就一起来看看。

01 替代DDE工作,Agent落地的新趋势

这次2025夏季演示日里,AI代理(AI Agent)是最火的主题。

在YC S2名单中,超过一半的项目都在描述中提到了AI代理、自主、自动化或autopilot等关键词。

AI的应用正从辅助工具(Copilot,核心决策者是人),向能够自主感知、决策和执行复杂任务的AI Agent转移。

这不是单纯的技术变化,更是商业模式的变化。B2B企业愿意为“能直接帮我省钱或赚钱”的AI代理付费,而且付费意愿比ToC高得多。

比如,Solva用AI自动化保险理赔,上线10周就做到年化收入(ARR)24.5万美元;

再比如被称作“AI版Stripe”的Autumn,专门帮AI公司处理复杂的计费问题,现在已经被数百个AI应用和40家YC初创使用。

为什么会有Autumn这种公司?因为AI初创的定价通常很复杂,不只是收一笔订阅费,还会叠加使用量计费、额度收费、各种附加功能费用等等。如果用Stripe来管理这些,原本需要大量人工操作,既耗时又容易出错。

Autumn就切中了这个痛点。它做了一套开源工具,让AI初创公司能轻松把复杂的定价规则接入Stripe,自动完成计费和结算,大幅减少人工操作。

这背后有一个共同点:AI代理都在盯住那些“人不愿意做、做不好、还特别贵”的工作。

行业里有个说法叫DDE,即Dull(枯燥)、Difficult(困难)、Expensive(昂贵)。这些场景正好是AI最擅长切入的地方,也成了它们规模化落地的最佳入口。

商业模式简化成:要么替客户省钱,要么替客户赚钱。前者按节省的成本或追回的金额分成,后者通过AI直接促成交易,按成交额抽佣。

例如,Frizzle通过AI批改作业,将教师从重复性劳动中解放出来;F4和ContextFort则专注于工程图纸的合规检查,能发现人工难以识别的错误,避免了因设计失误导致的经济损失和项目延期风险;Risely AI致力于高校行政工作自动化,这类工作流程繁琐且容错率低。

在“赚钱”维度上,AI代理开始更多地参与到价值创造中,通过提升交易效率或促成交易来按效果付费。

Shor做的是一个AI工资发放助手。它最大的卖点是,发工资只要3分钟,而且费用能省80%。

过去,如果一家公司要在全球雇人,需要在不同国家设立分公司,走复杂的银行流程,手续多、时间长、成本高。Shor的做法是把这些繁琐的步骤交给AI:

你只需要在WhatsApp上发一条消息,比如“雇佣张三”;接下来,AI就会自动生成合法的劳动合同;工资能在几秒钟内打到员工账户,不需要在当地设立实体公司。

简单说,Shor就像是一个AI财务+HR的组合拳,帮公司在全球范围内快速、低成本地雇人和发工资。它的创始团队来自特斯拉和富国银行,目前产品已经进入测试阶段。

无论是省钱还是赚钱,都能看出YC S25案例抓住了DDE工作的特征,并用量化可见的价值——降低成本/提升收入,说服客户付费。

02 极度垂直化,AI深入传统行业肌理

这次YC夏季演示日有个很明显的趋势:几乎没有人再做“通用大平台”,大家都在拼命往垂直里钻。

AI不再只是一个酷炫的工具,而是开始化身为各行各业的新型“劳动力”和“专家系统”。

通用模型已经成了红海,创业公司选择直接切入行业痛点,哪怕是超级细分的场景。比如,AI催收、工程蓝图的碰撞检查,这些在过去听起来很小众的事,现在反而成了切入万亿级行业的新突破口。

在医疗里,有公司做自动生成救护车报告,也有公司专门搞诊所转诊,还有AI药房技术员。

最有意思的是Perspectives Health,它能监听医生和病人的对话,实时生成病历和表单,帮医生直接省掉一半的文书时间。试点阶段就保持每周25%的增长,已经接入9家诊所,还计划到9月覆盖180名医生。

在房地产行业,也有公司盯上了经纪人的痛点。

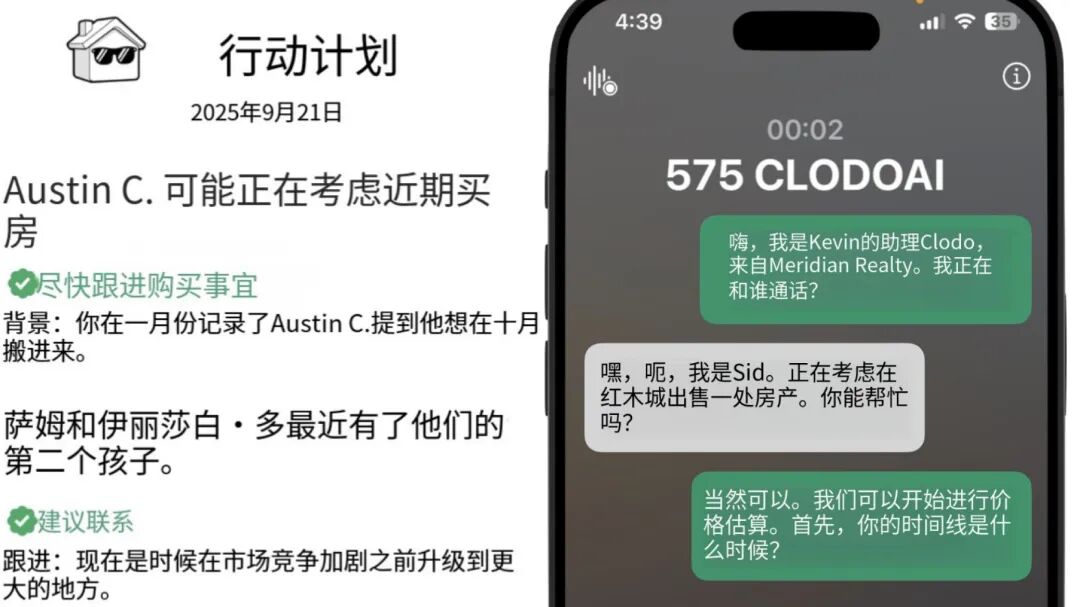

Clodo就是个典型,它做的是“语言交互免手动”的CRM,能自动记录线索、跟进客户,还能帮你搜房源。现在已经有60个美国房产经纪人用上了,直接用来省时间、签更多单。

同领域的Spotlight Realty则盯着租赁佣金,Closera想做商业地产的AI员工。

此外,AI在金融和法律领域同样跑得飞快。比如,Magnetic是会计事务所的AI报税员,Kalinda给律所做集体诉讼研究,还有专门跑贷款业务的AI电话代理Qualify.bot。

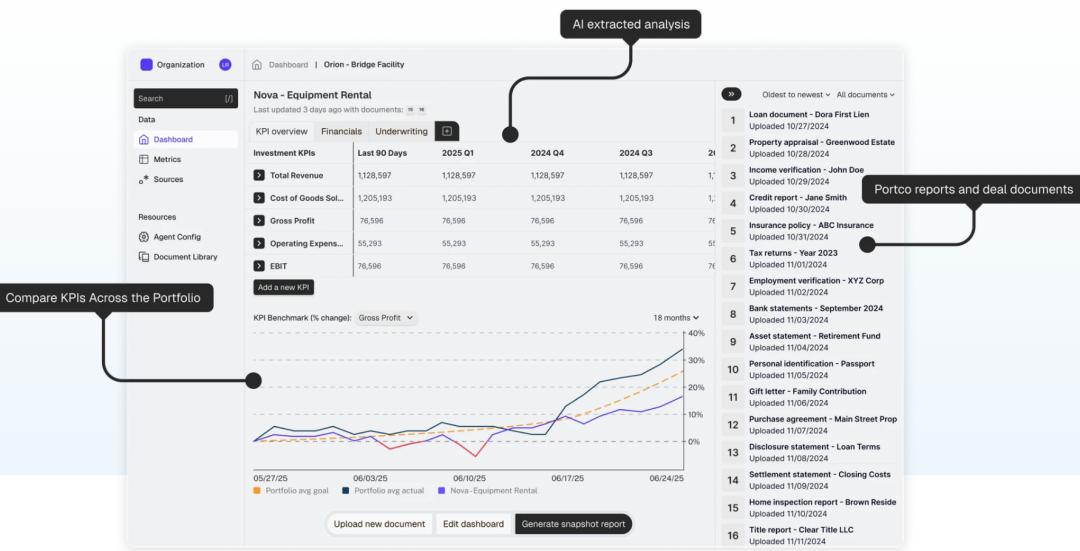

甚至PE圈里甚至出现了Palace这种“投后闹钟”,能自动抓取和汇总被投公司的报告,把原来20小时的工作缩成一键导出,还能实时做风险预警。目前,其已服务管理几十亿美元资产的基金。

在更硬核的制造业,AI的身影也开始出现。Flywheel被叫做“挖掘机版Waymo”,它给挖掘机装上智能盒子,让工人能远程操控。

更关键的是,设备在干活的同时还能采集数据,AI模型能不断学习挖沟、平地等技能,最后做到一个人能管多台机器、甚至多个工地。

可以看到,AI创业的成功关键不再仅仅是技术先进性,更在于对传统行业运行逻辑的深刻理解与重塑能力。

03 为AI世界提供“水电煤”

一大批公司专注于为其他AI应用开发者或企业提供底层工具、平台和基础设施,这表明AI生态系统正在趋于成熟。

当无数AI智能体涌入各行各业时,基础设施化趋势浮现。一大批公司正专注于为其他AI应用开发者提供底层工具,AI生态系统正走向规模化成熟,有人开始为AI原生世界铺设“水电煤”。

这一趋势覆盖了软件开发、部署、评估和优化的全生命周期。

在开发与部署层面,Lilac致力于发现并再利用企业闲置的GPU算力,Metis提供构建可靠代理的基础设施,而Kernel则提供极速的“浏览器即服务”。

在至关重要的评估与监控领域,AgentHub提供AI代理的仿真与评估平台,而Truthsystems则专注于实时治理,自动阻止高风险行为。

在数据与模型基础层,Louiza Labs合成医学数据集以模拟人体生物学,Relling则致力于打造“世界模型版的ImageNet”。

在让AI高效运行的核心挑战上,基础设施类项目展现出极高的技术壁垒。以Luminal与Herdora为代表的企业,正致力于解决AI模型在不同硬件上的适配与性能优化这一关键痛点。

Luminal的核心是帮AI模型更好地跑在不同的硬件上。它开发了一套开源的编译器和框架,能自动生成GPU代码,并通过“反复试跑—选最优”的方式来优化性能。

结果就是,AI模型的运行速度可以提升10倍。目前它已经服务过像耶鲁大学这样的机构。团队背景也很硬核,创始人来自英特尔、亚马逊和苹果,分别做过芯片优化、系统架构和商业创业。

Herdora则专注于分析NVIDIA GPU的性能瓶颈。它的工具叫Keys&Caches,只需一行代码就能生成清晰的性能轨迹,帮开发者快速定位问题。

比如,它曾帮客户在部署Llama模型时,把延迟降低了67%。现在Herdora提供10小时的免费使用额度。团队同样背景强大:两位创始人一个来自全球量化巨头,一个出身谷歌,既懂计算机科学,也懂经济学。

这些基础设施项目的涌现,意味着当AI生态走向规模化,产业也会催生很多新的需求。

04 结语

在整个行业都在谈“AI疲劳”的背景下,YC 2025夏季班释放了一个重要信号:投资人开始把筛选标准拉回到商业本质。他们不再只看技术的新颖性,而是更关注用户留存、单位经济效益(UE)、数据和算力成本,以及潜在的监管风险。

这也解释了为什么本次入选的项目,普遍走向了“AI应用垂直化”。大家不再热衷做大而泛的通用平台,而是盯紧具体行业里的真实痛点。尤其是那些传统、高价值、但还没有被软件彻底改造的行业,比如制造业、保险、市政管理、国防等。

可以说,AI正在进入一个新阶段,开始更深入地嵌入到业务流程里,成为驱动效率提升和自动化落地的核心引擎。