(图片来源:FinalSpark)

英国广播公司(BBC)发布了一篇关于瑞士某实验室的探访报道,该实验室的研究人员正积极投身于开发由迷你人脑驱动的计算机技术。英国国家广播公司特派记者深入探访了由FinalSpark公司运营的实验室。自去年起,该公司便开始提供付费的24小时全天候远程访问其类器官生物处理器服务,月费起价仅为500美元。

(图片来源:FinalSpark)

(图片来源:FinalSpark)

在探访过程中,英国广播公司科技编辑佐伊·克莱因曼与FinalSpark公司的科学家进行了深入交流,并实地参观了部分湿件样本,如备受瞩目的迷你脑类器官,同时就研究目标进行了探讨。

需要明确的是,类器官本质上是实验室中培育出的微型大脑。但与完全发育的大脑不同,它们具有均一性,仅由人脑中存在的一种神经构建模块构成。

生物计算机的研发与维护

英国广播公司详细阐述了制造脑类器官的过程:从皮肤细胞出发,经过干细胞阶段,再培养成神经元簇,最终成长为用于生物计算的类器官。克莱因曼有幸亲手处理了一些装有类器官的培养皿,这些类器官被形象地描述为“几个白色小球”。

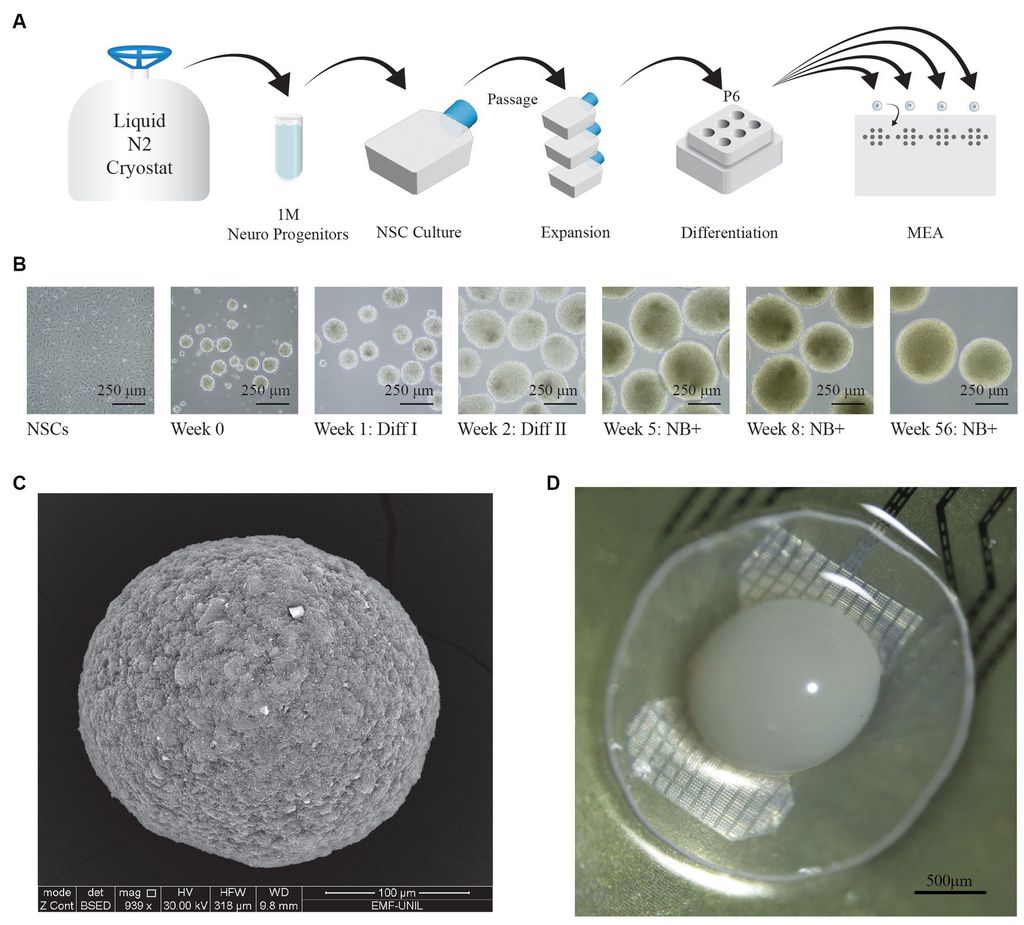

前脑类器官(FO)的生成过程及多电极阵列(MEA)设置示意图。(A)展示了生成前脑类器官(FO)的具体步骤:神经祖细胞首先解冻并铺板,随后在T25培养瓶中扩增。接着,它们在轨道摇床上的P6培养皿中分化,最终手动放置在MEA上。(B)为在不同时间点拍摄的FO形成和分化各阶段的代表性图像,比例尺代表250μm。(C)为扫描电子显微镜拍摄的整个FO图像,比例尺代表100μm。(D)为显微镜下的FO(白色)置于MEA电极和膜上的视图,由于FO遮挡,膜上的孔在图片上不可见,比例尺代表500μm(图片来源:FinalSpark)

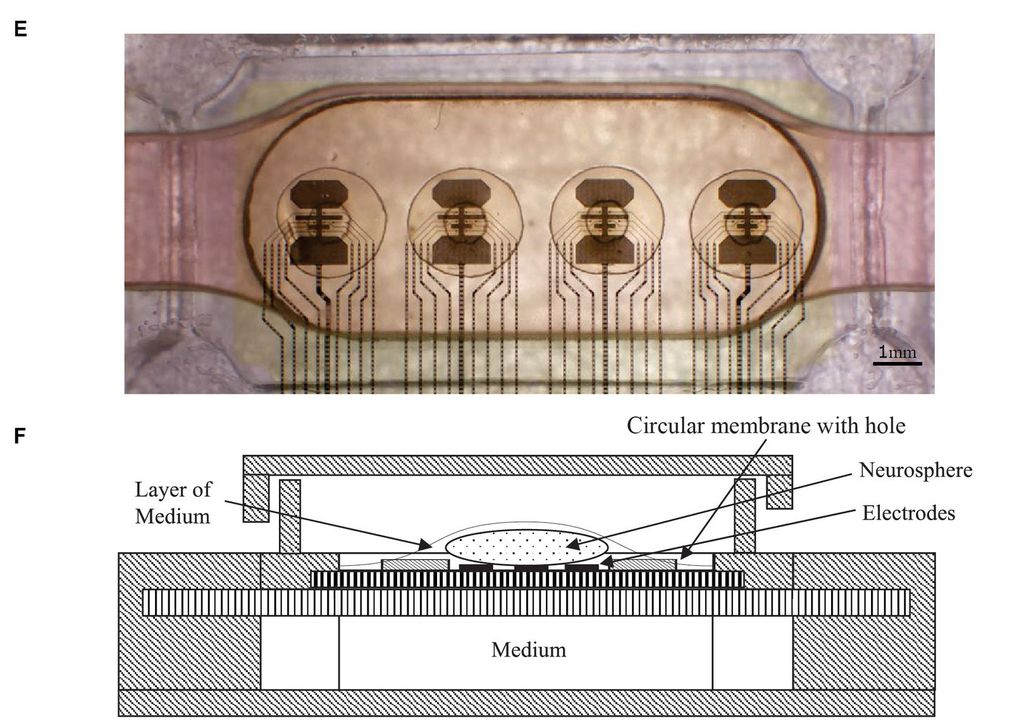

(E) MEA概览图,可见32个电极分为4组,每组8个电极。每组电极上方放置一个FO,呈现为较暗区域。对于每个FO,两个圆圈对应一个直径为2.5毫米的圆形膜,膜中间有一个孔,比例尺代表1毫米。(F) MEA设置的横截面视图,展示了气液界面。覆盖FO的培养基通过多孔膜从中室供应。(图片来源:FinalSpark)

除了培养类器官需要耗费大量时间外,与传统硅基计算相比,生物计算机在维护方面还面临着其他诸多挑战。

目前,科学家们尚无法模拟动物大脑通过血管获取营养的方式。尽管已取得一定进展,但类器官的存活时间目前仍仅限于大约四个月。

有趣的是,据观察,类器官在“死亡”前10秒有时会出现一阵活动。这是否意味着它在生命最后一刻回想起了“过往”?尽管存在这种相似性,且科学家们深知其有机性质,但他们并不认为类器官具有生命,“我们无需害怕它们,它们只是由不同材料制成的、具有不同基质的计算机而已,”一位研究人员向克莱因曼解释道。

类器官的应用前景

在生物计算领域,类器官湿件已被开发用于“响应简单的键盘命令”。输入通过电极进行,科学家们可以在图表上直观地监测大脑的反应,这一过程类似于心电图机的输出。目前,我们仍处于与类器官交互和提示的初级阶段。因此,FinalSpark的在线生物处理器访问服务目前主要被宣传为一个极具吸引力的生物计算研究平台。

除了FinalSpark实验室外,英国广播公司还透露,其他生物计算公司已成功培育出人工神经元来玩《乓》游戏等。或许他们指的是我们一年前曾报道过的这项技术进展。

另有公司则将这些“迷你大脑”应用于更传统的生物研究领域——检测新药如何对抗阿尔茨海默病和自闭症等神经系统疾病。

重新聚焦于计算领域,湿件所带来的诸多希望在于,它有望为处理过程带来类脑的速度和效率,特别是在人工智能方面。目前普遍认为,湿件将逐渐融入实用计算领域,以补充而非取代硅基计算。然而,我们仍难以确切预知湿件将在哪些领域大放异彩,以及它的杀手级应用会是什么……

请在谷歌新闻上关注Tom's Hardware,或将我们添加为首选来源,以便在您的资讯流中及时获取我们的最新新闻、分析和评论。请务必点击关注按钮,以免错过任何精彩内容!