美股市场正盯着一场决定AI命运的“大考”。

本周一笔为科技巨头甲骨文相关的数据中心项目提供资金、规模高达380亿美元的超级债务融资即将登场。这是迄今为止最大规模的AI基础设施融资。

表面上,这笔钱将用于德州和威斯康星州的两座巨型数据中心,以履行甲骨文对OpenAI等客户的算力承诺;但在更深层是未来十年整个 AI 产业能否继续扩张的试金石。

问题来了:

为什么甲骨文如此迫切地依赖这笔外部资金?

这笔巨额举债背后的有利条件与致命弊端是什么?

它将如何影响甲骨文作为OpenAI“官方备选”的角色定位?

更关键的是,这次融资会不会成为AI从“讲故事”走向“讲现金流”的真正拐点?

如果这条高杠杆的“AI算力债务链条”出现松动,市场是否会立刻进入“去泡沫化”洗礼?

而如果融资顺利,谁又会成为这场资金重新定向下的最大赢家?

今天,我们就来看看这笔 380 亿美元的融资,为什么成了AI资本周期的真正“分水岭”——以及,它将怎样重新定义接下来十年,美股AI赛道的赢家与风险。

甲骨文的AI加速逻辑

我们先来说积极的一面,

甲骨文如果此次拿下380亿美元融资,说明一个清晰的信号:订单已经堆在面前,但产能完全跟不上节奏。它正处在典型的市场“临界点”——AI算力需求呈指数级爆发,而数据中心的建设却仍遵循线性逻辑,这笔钱,正是用来打破这个速度瓶颈。

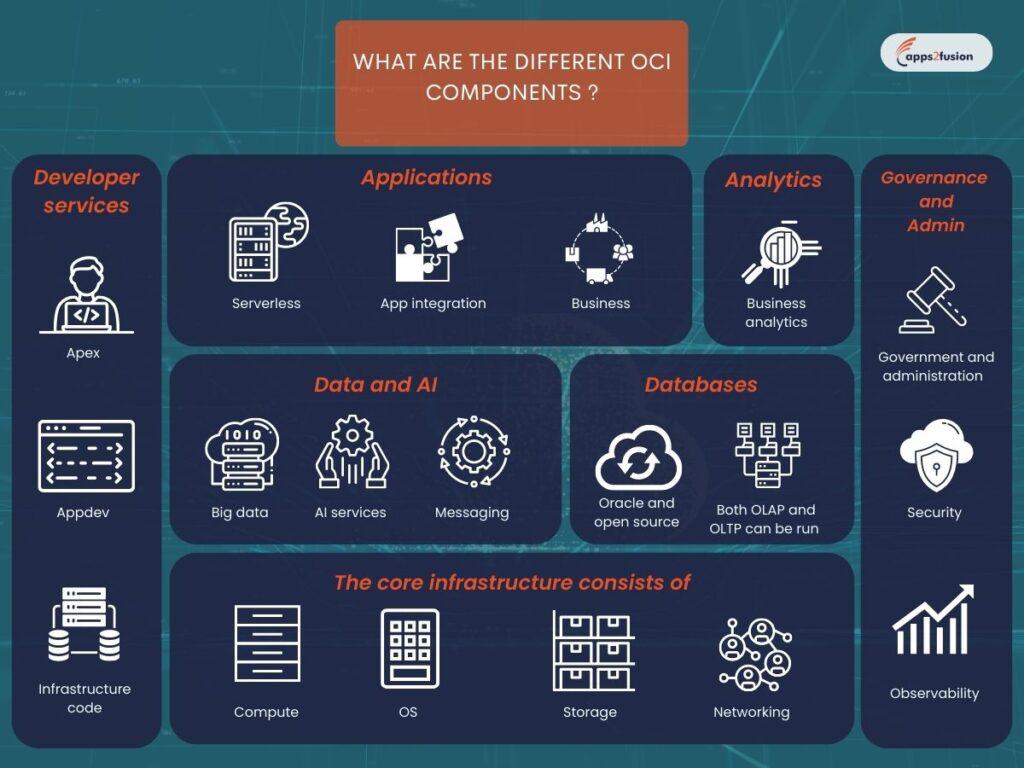

这也进一步印证了甲骨文云基础设施(OCI)在承载高密度AI负载上的独特优势——市场认可其技术能力,也愿意为确定性买单。

从战略层面看,这是一次典型的“以速度换壁垒”的金融操作。甲骨文敢于在高息周期大手笔融资,核心底气来自订单的高度可见性:客户已签约、产能即收益,时间成本远高于资金成本。管理层实质上是在用金融杠杆放大运营杠杆,将AI基础设施迅速打造成可复制、高确定性的增长飞轮。

更深远的是,此举也揭示了AI产业竞争重心已发生迁移:从“芯片争夺战”转向“产能落地战”。过去是谁能抢到更多GPU,现在是谁能更快把资本转化为电力、机柜与散热能力。在这场新竞赛中,建设速度就是护城河,产能效率就是话语权。

为什么甲骨文如此很依赖这笔外部资金?

但机会也带来了压力:订单签得越多,交付就越不能掉链子;要在两三年内把产能拉满,光靠自有资金根本撑不住——这也是为什么甲骨文必须转向外部融资,而且如此紧迫。

我们来看数据:

首先,甲骨文面临的订单压力异常巨大。公开数据显示,甲骨文与OpenAI签署的算力服务协议总金额约为3000亿美元,而甲骨文当前未完成的全部履约订单总额为4550亿美元——其中,OpenAI的订单就占了约三分之二。

甲骨文与OpenAI这份价值约3000亿美元的云订单,将从2027年开始,分5年执行,意味着甲骨文每年需承接高达600亿美元的新增业务。这个数字意味着什么?

2025财年,甲骨文的总营收为574亿美元。也就是说,仅OpenAI一家客户,就将在数年内为甲骨文“再造一个甲骨文”,使其业务规模翻倍。

然而,与轻资产的互联网公司不同,云服务是重资产模式。 未来的天量收入,必须靠前期的天量资本开支来换取。这笔订单与OpenAI的“Stargate”超大规模数据中心项目直接挂钩,该项目计划新增4.5GW的算力容量。

其次,是雄心与现金流的落差。根据行业数据估算,建设1GW算力的成本约为500-600亿美元。据此推算,完成4.5GW数据中心的建设,甲骨文需要投入高达2250至2700亿美元的资本开支。 这个数字,与美银的宏观预测相互印证——该行预计,甲骨文未来七年的累计资本开支可能高达2060亿美元。

现在,将订单、开支与目标三者对照,结论无比清晰:一方面,是美银预测的2060亿美元累计资本开支和公司远不足以支撑的自由现金流;另一方面,是公司设定的2030年2250亿美元的激进营收目标,对资金供给提出了更高要求。

将这个天文数字与时间线对照,危机感扑面而来:若要在2027年订单启动前建成,意味着甲骨文两年内要投入超过其总资产的资金,这显然不现实。一个更合理的假设是,建设周期从2025年持续至2031年。即便如此,甲骨文每年也需为此平摊约321亿美元的资本支出。

最终,所有的线索都指向同一个结论:

甲骨文自身的自由现金流,无论是应对OpenAI单个项目的年均开支,还是满足公司未来七年的整体资本支出,都捉襟见肘。如果仅靠自有资金,其资产负债表将迅速承压,现金流会极度吃紧。

因此,为承接这份“甜蜜的负担”并实现其宏伟目标,甲骨文已被逼入墙角,必须寻求大规模的外部融资。

甲骨文轻资产模式破局算力扩张

为了破局,甲骨文选择了一种更“聪明”的轻资产玩法:自己不掏钱建,而是“预租”产能,让市场来买单。

具体来说,它通过与数据中心开发商Vantage签订长期租约,锁定了未来的算力空间。这份稳定的租金预期,就成了一份优质的信用凭证。Vantage以此为基础,成功筹集了这笔由摩根大通、三菱日联金融集团等银行牵头、创纪录的380亿美元项目融资。

如此一来,便形成了一个精妙的闭环:

债券市场提供了巨额资金。

Vantage负责持有资产并完成建设。

甲骨文则以轻资产的“租户”身份,获得了宝贵的算力产能,再转售给OpenAI等客户。

这个模式的精髓在于,它将未来不确定的AI需求,包装成了一份当下可融资的、稳定的“算力租金”资产。如果一切顺利,甲骨文便能以最小的资产负债表负担,实现产能的急速扩张。

然而,这场豪赌背后藏着不容忽视的风险。

这笔融资的关键风险在于其财务性质:未来的需求订单可能推迟削减甚至取消,但高达380亿美元的债务却一分都不能少还。这本质上是一场高风险的杠杆游戏——无论市场最终是否买账,甲骨文都必须履行这份偿债承诺。

进一步看,这种需求并非完全“锁定”。微软与OpenAI的合作关系已明确:微软拥有的是“优先拒绝权”。这相当于给甲骨文的角色下了一个定义:它是官方认证的“备选”。这意味着,OpenAI在寻求新的计算能力时,必须第一个问微软。只有微软说“我不要”,订单才能轮到甲骨文。

这种业务模式,使得甲骨文看似稳固的营收基础,其实存在着相当的脆弱性,一旦微软自身突破产能瓶颈,甲骨文的预期收入就可能大幅缩水。

如果我们将视野再拉高一点,会发现这不仅仅是甲骨文一家的考验。根据多家投行预测,像 OpenAI 这样的公司,明年仍需大量外部融资,才能履行对甲骨文、英伟达等供应商的采购承诺。

这意味着,甲骨文今天借来的这 380 亿美元,其实是整条“AI 算力债务链条”的第一环。只要第一环出现松动,后面几环的现金流就可能瞬间失衡,引发连锁反应。

根据 UBS 的研究,全球 AI 支出预计在 2025 年达到 3750 亿美元,到 2026 年将增至 5000 亿美元。换句话说,这不再是甲骨文单独在借钱冒险,而是整个科技行业,正集体投入数千亿美元,进入一场“资本军备竞赛”。

在这个背景下,资金来源的两极分化开始显现:

以微软、Meta、谷歌为代表的“富裕阶层”。它们自家印钞机(成熟的搜索、广告、软件业务)火力全开,现金流极其充沛,投资AI基础设施如同“自有资金建房”,底气十足,风险可控。

而以甲骨文和OpenAI为典型的“负债阶层”。则需要大规模举债融资,其发展命运与外部融资环境的冷暖紧密挂钩。

380亿融资正在“拷问”AI估值体系

在这种资金流向的分化背景下,这笔380亿美元融资的定价和市场反应,将深刻影响整个AI行业的估值体系。

如果市场对像甲骨文这样的云服务商,尤其是其基于“长期租约”模式运营的业务失去信心,就意味着市场对英伟达未来订单的稳定性产生了疑虑。“订单永不间断”这一驱动英伟达股价上涨的核心叙事,可能因此面临风险。

接着,融资的冲击波将波及到AI应用层,特别是像OpenAI这样的公司。OpenAI的生存与发展直接依赖于基础设施层的稳定支持。如果基础设施层的融资链条出现断裂,应用层的成本将急剧上升,开发成本不断攀升,利润周期被无限延长。这不仅让OpenAI的营收承压,还可能导致整个AI行业被迫进入“去泡沫化”的洗礼。

“去泡沫化”的过程意味着,市场将不再盲目追逐遥远的“增长故事”,而是要求企业展示实实在在的营收和利润。投资者将更加注重企业的现金流、盈利能力以及其基础设施支撑的可持续性。如果企业无法在短期内实现可观的盈利,投资者的热情会逐渐消退,从而影响行业整体的估值体系。

然而,危机之中,也正蕴藏着历史性的机遇。

这笔融资它恰恰是验证AI基础设施这个万亿级资产类别能否持续、稳定受益的试金石。如果这笔融资能被市场顺利消化,就等于向全球资本发出一个强烈信号:为AI提供动力的重资产,本身就是一个值得信赖、能产生稳定回报的优质资产。

这一资产类别的核心优势在于其不可替代的底层地位与清晰的商业模式:

不参与模型竞争: 它们无需承担“哪个模型会赢”的科技风险,专注于提供基础资源。

稳定的现金流: 通过与巨头签订长期服务合约,它们赚取的是巨头发动“算力军备竞赛”时必需的、稳定的服务费。

高准入壁垒: 土地、能源、建设许可等构成了天然的护城河,排除了普通竞争者。

在AI资本大潮下,资金流向的框架因此变得非常清晰:

顶层的赢家分为两类:

一类是既有充足现金流又能制定行业规则的科技巨头(如MSFT、META、谷歌),它们是“自有资金建房者”。

另一类则是上述不直接参与应用竞争的基础设施“卖铲人”,它们提供“AI世界的钢铁水泥”,直接受益于算力短缺和巨头的扩张竞争。

这一类别的典型代表:

算力托管服务商:NBIS、CRWV、IREN,最近新增加了一个CIFR。

基础设施供应商CEG、NEE、VST、EOSE、NNE。

核能供应商(为AI基础设施提供能源支持):OKLO、SMR、GEV,CCJ。

高风险的则是那些自身造血能力不足、严重依赖外部融资的应用层AI公司。

因此,我们判断AI时代能否从“资本叙事”平稳过渡到“资产时代”,关键观察点就落在这笔融资的微观数据上:它的定价利差(市场要求多高的风险补偿)、认购倍数(资金追捧的热度)、租约年限(需求的稳定性),将成为最真实的信号灯。

这笔融资的表现,将直接回答那个核心问题:我们看到的,是一个将破裂的“债务泡沫”,还是一个正被夯实的“万亿基石”?