“合着我这数字打工人,把老罗半辈子行业经验都学透了。”

在百度世界大会的现场连线中,“毒舌”罗永浩开启了自嘲模式。大屏上,他穿着经典的黑T恤,手势利落、停顿有戏,语气里带着那股独有的“罗式调侃”味道。

别被“罗永浩”骗了——参与连线的并非罗永浩本人,而是百度最新推出的实时交互数字人——一个把老罗语言习惯、情绪节奏和表达纹理都“学明白了”的数字分身。

数字人老罗,作为百度全新推出的实时交互数字人,是百度在“内化AI”课题上最新前沿应用。在今天举行的百度世界大会上,它与能够“自我演化”的智能体伐谋和新一代昆仑芯同台亮相。

百度CEO李彦宏在会场上这样解释了这一理念:“只有当AI被内化为一种原生的能力,才能真正在各行各业实现效果的涌现,进而引爆一场全面的生产力革命。”

IDC报告显示,2024年中国AI公有云服务市场规模达195.9亿元,百度智能云以24.6%的份额稳居第一,连续六年、累计十次登顶。这份成绩单即是百度“效果涌现”的诠释,也传递出一个战略意味的解释——要“内化AI”,首先得“通吃AI”。

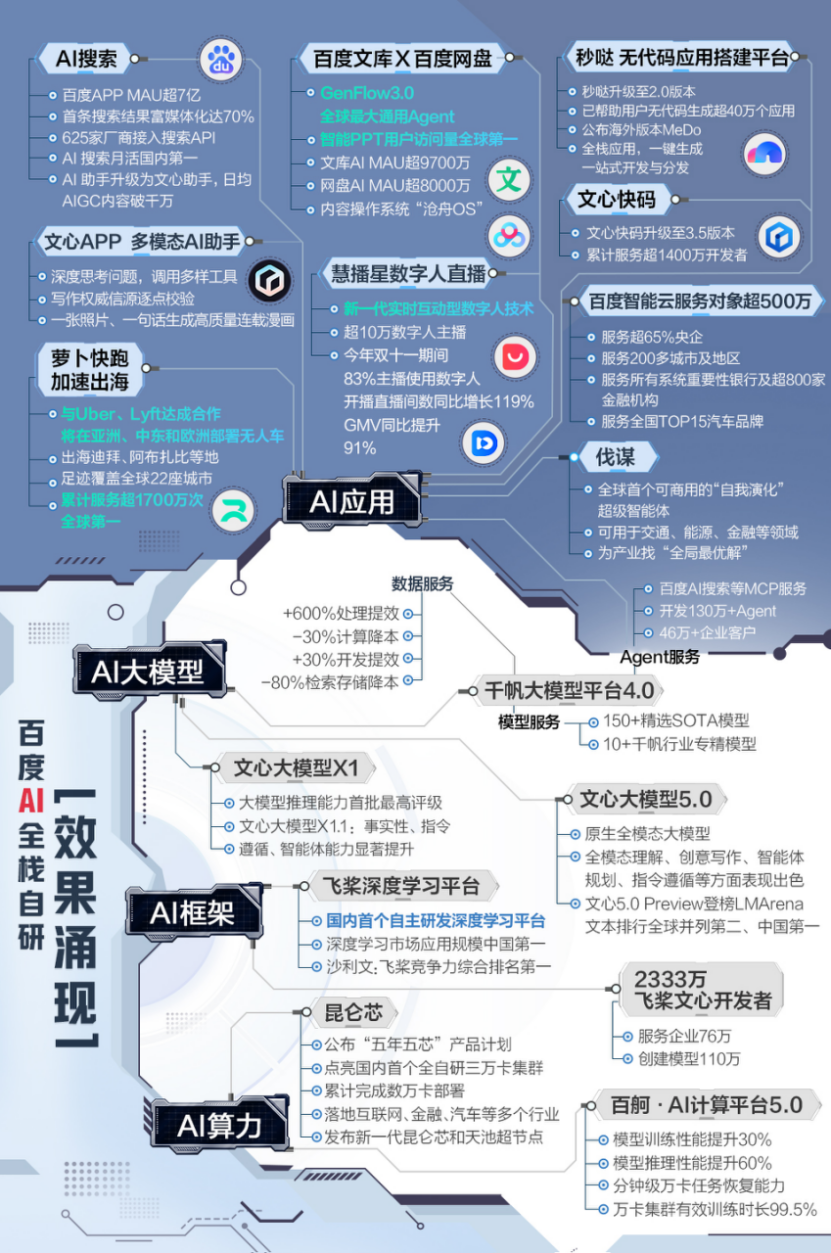

所谓“通吃”,不是贪多,而是贯通。百度是全球少有能在“算力—框架—模型—应用”四个层面实现自研闭环的企业:从昆仑芯的自研芯片,到飞桨深度学习框架、文心大模型,再到千帆平台与应用生态,层层咬合、相互反馈,逐渐形成AI内化的源动力。

领跑国内AI公有云市场的成绩,离不开百度作为AI产业“六边形战士”的全栈能力。从底层芯片到应用生态,从开源框架到行业解决方案。在AI领域的“通吃”, 让百度具备了将“内化 AI”推向全产业的基础。

“内化AI”的底层逻辑,是先有“通吃AI”的能力,进而整合云、芯、框、模到“用”的闭环。作为全球范围内少有在AI领域进行全栈布局的企业,百度得以在AI云服务的各类场景中全面赋能AI。

在内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗,新老城区跨河通勤需求旺盛。早晚高峰里,车流像潮汐一样在主干道上挤压——很长一段时间以来,城区上百个红绿灯只能凭固定时序与有限感知去“猜”拥堵的走向。

这样的局面在百度AI的助力下迅速得到了改善,引入百度智能云SaaS信控平台后,路口开始“理解”城市,红绿灯配时由AI动态重排。上线初期,车均延误降低13%;而在百度伐谋赋能后,24小时不间断算法,实时反馈修正权重,车均延误再度下降了5%。

伐谋是百度世界大会最新发布的全球首个可商用的“自我演化”超级智能体,可被应用于交通、能源、金融、物流,甚至新药研发、科学理论等场景,是百度在“内化AI”课题上最新前沿应用。其最主要的应用场景就是找“全局最优”,在算法维度根据条件变化自动迭代策略。

和服务于特定场景的Agent不同,百度伐谋的全能定位,瞄准了我国完备的41个工业大类,以及各类城市治理中的复杂场景。交通、风控、灌溉、排产、路径规划,这类人类长期依赖“经验+仿真”的难题,如今可以交给伐谋在复杂场景中找到最佳答案。

去年的世界大会上,李彦宏曾这样预测:“智能体是AI应用的最主流形态,即将迎来它的爆发点。”如今,这一结论在伐谋身上得到了最具说服力的验证。这并非一款单一的智能体工具,而是一种能够应用众多场景的通用智能引擎。

在交通领域,AI已深入全国4942个路口,伐谋与百度智能云信控平台协同运行,通过持续推演找到红绿灯配时的全局最优解;在金融业,伐谋化身中信百信银行的虚拟风控专家,将特征挖掘效率提升100%;在能源管道和港口调度中,伐谋以“算法工程师”的身份,把几周的工程试算缩短为几小时。

伐谋的出现,让“AI参与决策”真正深入到产业实际场景中,融入产业运行的现实逻辑——作为百度“内化AI”的范例,伐谋的强大通用型和适配场景,体现了百度“通吃AI”的全栈技术实力。

“通吃”AI的底气,是百度十年如一日的内功修炼,在芯片/算力领域持续耕耘。百度在2011年就已经开始布局AI芯片领域。2018年,百度自研的中国第一款云端全功能AI芯片——“百度昆仑1”问世,并在随后的时间里持续迭代,形成从架构、指令集到编译栈的自主体系。

据《财新》此前的报道披露,百度云的相关AI产品已经服务了65%的央企客户,其中国家电网、中国钢研、招商银行等客户已经开始规模化部署百度自研的昆仑芯P800AI芯片。

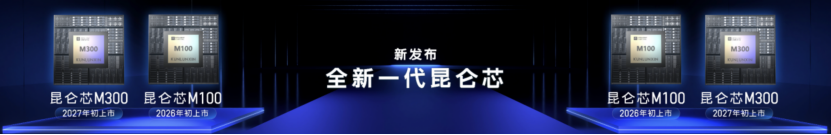

本届世界大会上,百度智能云发布了全新一代昆仑芯和天池超节点,并宣布未来五年昆仑芯都将按年推出新产品,结合百度百舸AI计算平台,百度将持续打造最硬AI云,致力于解决国内企业的算力供给问题。

据了解,全新一代昆仑芯包括两款产品。其中,昆仑芯M100针对大规模推理场景优化设计,提供极致性价比,将于2026年上市;昆仑芯M300面向超大规模的多模态模型的训练和推理任务,提供极致性能,预计2027年上市。未来5年,昆仑芯每年都会推出新款芯片。

“芯片是需要花很长时间,不怕孤独、不怕寂寞,埋下身去,认认真真的做,才能做出来的技术和成果。”2021年世界大会上,在昆仑芯2代发布时,李彦宏给出的这句“注脚”,如今正在被兑现,昆仑芯已在能源、金融、教育、制造等关键行业实现规模化部署,成为百度“内化”AI的重要技术底座。

换言之,伐谋这样前瞻性应用的横空出世,背后是百度全栈AI算力×模型的可靠保障。昆仑芯把训推一体的能效与吞吐推到工程可用区间;文心的新一代5.0模型围绕推理、多模态、Agent协同进行了系统性增强。全栈AI产业布局下,百度AI云服务成为了市场最主流的选择。

IDC最新发布的《中国智算专业服务市场(2025上半年)跟踪》报告显示,在智算解决方案实施服务市场中,百度智能云以19.9%的市场份额位居第一;在GenAIIaaS领域,其同比增速接近5倍,排名行业首位。

对百度而言,市场的高度认可建立在“通吃AI”的基础上——从芯片、算力、框架到模型、应用、生态,一条链路贯通产业前后端。既能造基础设施、又能跑大模型、还能落地全产业场景,在最硬AI云的加持下,百度正逐渐形成了一整套可复制、可扩张的AI产业链。

另一边,在会场进行了实时连线的数字人罗永浩并不是拿出来“秀肌肉”的Demo,而是李彦宏所说“效果涌现”的最直观样本。

今年6月,罗永浩数字人在百度电商完成首场直播,吸引超1300万人次观看。其中,GMV突破5500万元,部分3C、食品等核心品类商品带货单量超罗永浩5月真人首秀同期数据,创下数字人直播带货新纪录。

“数字人本质上是一种基础性技术,甚至是AI时代的一个全新通用交互界面。”会上,李彦宏这样形容数字人技术的意义。

此外,李彦宏同步宣布,百度旗下慧播星数字人技术将向全行业开放。它与品牌内容库、客服知识库、运营中台衔接后,能在高并发、长时段的场景里稳定产出。目前,慧播星数字人已率先落地巴西市场。后续还将发力东南亚、美国等重点国家和区域市场,积极拓展Shopee、Lazada等平台。

从百度在伐谋/数字人等AI应用层的成果不难看出,“广泛适配全行业/全场景”是百度打磨AI产品的核心,这样的思路从早年间,百度提出的“云智一体”理念开始延续至今,成为了当下百度“内化AI”的重要抓手,也使得一批AI应用得以在全行业“效果涌现”。

众多AI应用“效果涌现”背后,是百度对于AI价值的持续思考。多年以前,这家互联网巨头曾做出这样的判断:人工智能已进入“工业化大生产阶段”,呈现出“标准化、模块化、自动化”的特征。换句话说,在当下的AI产业竞争中,核心竞争力不再取决于某个模型,而是能否让每个业务环节都形成原生AI能力。

把这套逻辑带入业务场景,就可以得到一幅百度“内化AI”的全景图:飞桨负责“工程友好”的底盘,文心提供通用认知与多模态推理,千帆把模型、Agent与数据智能收束为企业可观测、可治理的生产工作台,百舸与昆仑芯则构成了算力与调度的底层框架。

当企业能在同一平台里完成业务闭环,AI赋能就变成了一个体系维度的讨论。2023年,百度启动“云智一体3.0”,将云计算重塑为AI原生系统。百度智能云事业群总裁沈抖提出:“AI不只是云的一部分,而是云的底层逻辑。”到了2025年,该战略被凝练成八个字——“云智一体,智能优先”。

这一战略布局很快在市场上收获了反馈。目前,百度智能云已成为65%央企、100%系统重要性银行、800+金融机构、超半数主流游戏厂商、TOP10手机厂商、中国销量前15的汽车品牌与TOP10新能源车企的共同选择。此外,百度在具身智能领域的市场渗透率位居国内第一,收获了业内头部企业的好评。

在算力与基础设施端,2025年,百度成功点亮了3万卡昆仑芯集群,可同时承载多个千亿参数大模型的全量训练,并支持1000家企业并行进行百亿参数级精调,真正实现了“训推一体”的算力流转。

而在C端场景中,百度的新老业务样本,都在长期检验中收获了正反馈。萝卜快跑的表现最具代表性:目前已在22座城市常态化运行,累计完成1700万+次出行,行驶里程突破2.4亿公里。无代码开发平台秒哒升级 2.0 版本,让无代码开发进入“人人可用”阶段,目前秒哒已累计生成应用超 40 万个。

与此同时,百度AI搜索也迎来飞速增长,本届世界大会上,百度宣布推出“搜索AI API”,目前已有300多家企业与开发者接入百度智能云的搜索API。QuestMobile数据显示,截至2025年9月,百度AI搜索月活跃用户达3.82亿,环比增长18.63%,连续三季行业第一;用户日均AIGC产出超千万。

从路面到云端——百度“AI内化”现实图景正愈发清晰:让AI变得更“原生”,成为用户最基础的日常体验。全面覆盖的用户场景,本质上是建立在百度“通吃AI”的技术底座之上——让芯片、模型、算力、数据与场景在同一系统中循环生长。

“AI产业结构正从不健康的“正金字塔”转变为健康的‘倒金字塔’。”会上,李彦宏这样形容AI业态的演化。过去,AI产业架构像正金字塔,最底层的芯片拿到了绝大部分价值,而芯片之上的模型、应用,收获的经济效益依次递减,但这一产业结构非常不健康且可不持续,市场也因此出现了AI“泡沫论”。

“芯片厂商不管赚多少钱,芯片之上的模型要产生10倍的价值,基于模型开发出来的应用要创造100倍的价值,这才是一个健康的产业生态。”谈及对AI产业逻辑的判断,李彦宏这样说道。

看一家公司是否真正“内化AI”,要把时间线拉长。

百度的路径几乎涵盖了中国企业“AI体质化”的全部阶段:从2013年成立“深度学习研究院”,到2019年自研芯片“昆仑芯”打通算力底座;2021年飞桨2.0重构分布式训练与推理体系;2023年文心大模型实现跨模态与对话增强;再到今年伐谋在多项权威基准中取得系统性突破。

十数年技术路线演进背后,是百度在AI领域持续、系统的投入。这表明,想要“通吃AI”,离不开长期的资本耐力与人才积累。

财报数据显示,百度今年第二季度资本支出(CapEx)显著上升至约38亿美元,同比增长80%以上,其中主要用于云服务、数据中心和大模型训练等AI基础设施。与此同时,昆仑芯在今年8月获超1.39亿美元新融资,继续强化从芯片到应用的端到端支撑。

在人才层面,百度2020年提出的“五年培养500万AI人才”计划已于2024年提前完成;今年,李彦宏进一步宣布“未来五年再培养1000万AI人才”。 稳固的人才生态和供给链,成为了百度“通吃”全栈AI的底气所在。

大手笔的投入与全栈式的AI布局,让百度在AI云市场的竞争力愈发凸显。2025年以来,多家中外投行和研究机构相继上调百度的AI业务预期。麦格理集团在10月的最新研报中披露,“百度在自研芯片昆仑芯与智能云平台之间的协同效应,将显著提升公司在AI基础设施和企业级算力服务的长期价值”。

另一方面,在今年一季报沟通中,百度方面曾明确表示 “将持续投入AI,把云业务与AI原生应用作为增长主线”。不难看出,这场内化AI道路上的长期修炼,源自百度在投入与组织层面的高度“自驱”。

最近两年,李彦宏曾反复强调这样一个观点——AI的标志不是一堆大模型,而是大量AI原生应用的涌现。今年以来,他曾在内部表示“少造重复轮子,把模型变成组织里的原生能力”。

来自CEO的判断,很快就在百度的技术与产品路线中所印证。就在上周,百度公布了2025年十大科技前沿发明,几乎把这家公司在AI版图上的“底层工艺”集中展示了一遍:从大模型与深度学习框架,到AI算力、智能体、AI搜索、数字人、无人驾驶等一众应用场景。

毫无疑问,这套系统性的能力组合,囊括了多模态理解与生成、多智能体协同决策、大规模集群训练、高说服力数字人等关键方向,构成了百度推动AI从可用到“效果涌现”的发展图景。

根据工信部电子知识产权中心、国家工业信息安全发展研究中心于2025年3月发布的《2024生成式人工智能全栈技术专利分析报告》,百度以大模型为核心的生成式人工智能专利申请量2950件、授权量1371件,领跑国内创新主体。

技术和应用层面的多点开花,解释了百度“内化AI”能走得愈发深远的原因:百度坐拥其他AI企业不具备的“通吃AI”技术资本,既能制造智能,也能运营智能;既能自我进化,也能赋能行业。

“当下,我们所有人都需要改变自己的工作方式,把你要解决的问题转变为AI能解决的问题。”本届世界大会上,李彦宏这样阐释用户视角的内化AI,在他看来,内化AI的阶段性目标,是让“智能红利”转变为“社会红利”。

在AI竞争进入深水区的2025年,百度正用全栈AI能力努力向市场证明这一点。这家科技巨头显然并不满足成为头部AI厂商,而是想为全品类产业集群提供AI智能化升级的推动力。

这样的推动力,如今正在金融业深度参与风控优化、在港口码头加快物流调度、在新老城区间参与城市交通治理——伐谋等百度前沿AI应用,以及驱动它们的昆仑芯算力集群,已经在广袤大地上扎根结果,成为中国智能化基础设施的新底座。

此刻,“内化AI”的中国解法,已经具象成型。