ICLR 2026评审结果震撼出炉:投稿量暴增至近2万篇,却迎来分数大滑坡,平均分从5.12跌至4.2。审稿人吐槽论文质量低下,甚至疑似AI生成,这场学术盛宴为何变味?

ICLR 2026评审结果公布了!

这届ICLR论文投稿数量创历史新高。

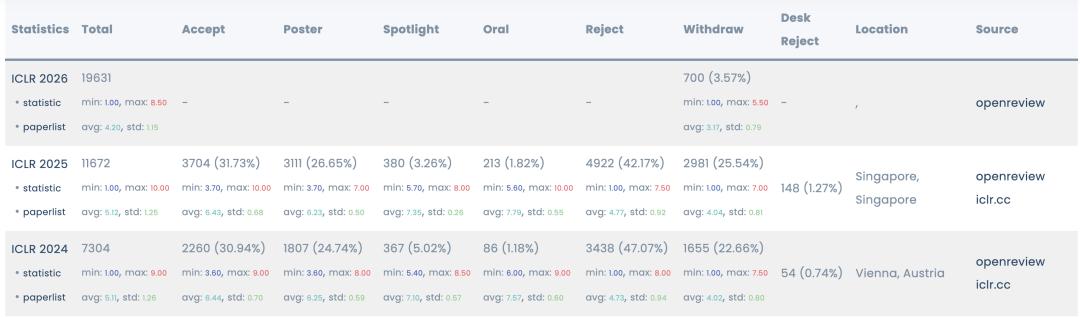

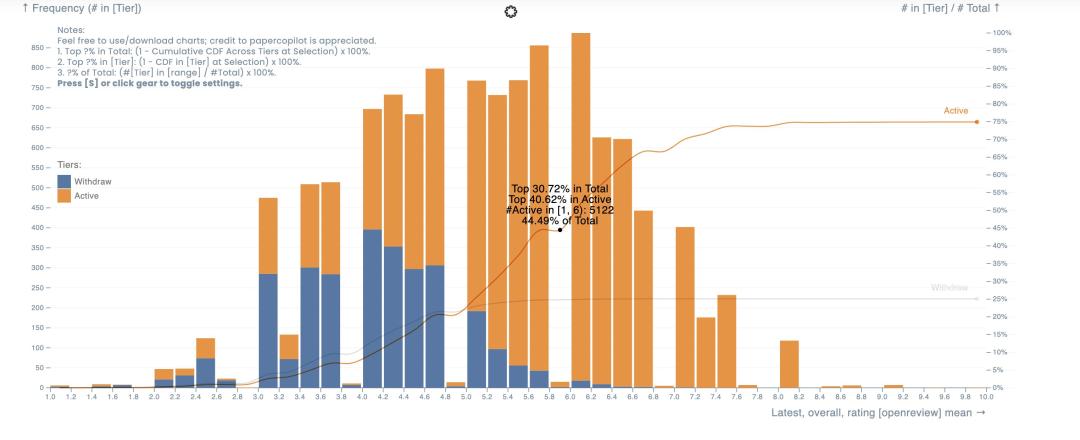

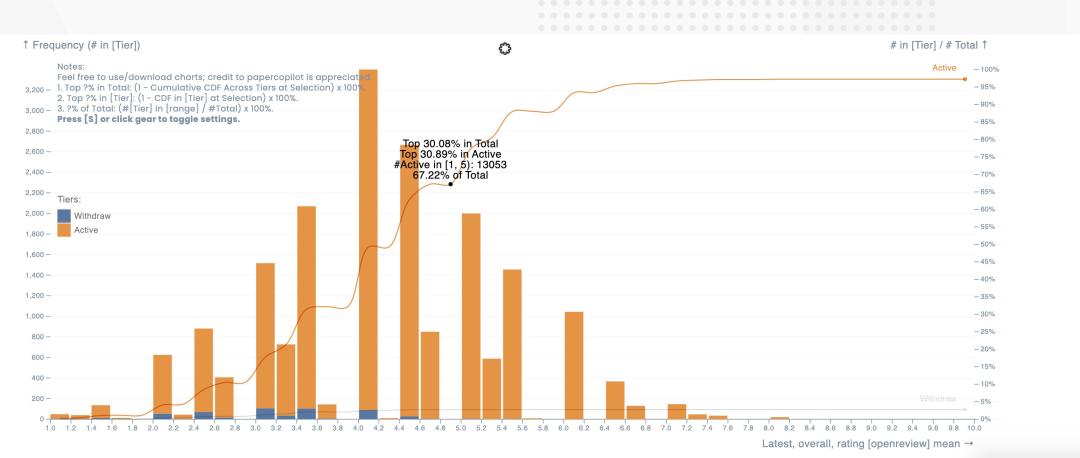

根据Paper Copilot网站统计,与2025年的11672篇总投稿论文相比,ICLR 2026共有19631篇投稿,数量增加了,但质量却下降了——

ICLR 2025最高分为满分10分,ICLR 2026最高为8.5;

ICLR 2025平均分为5.12分,ICLR 2026平均为4.20。

链接:https://papercopilot.com/statistics/iclr-statistics/iclr-2026-statistics/

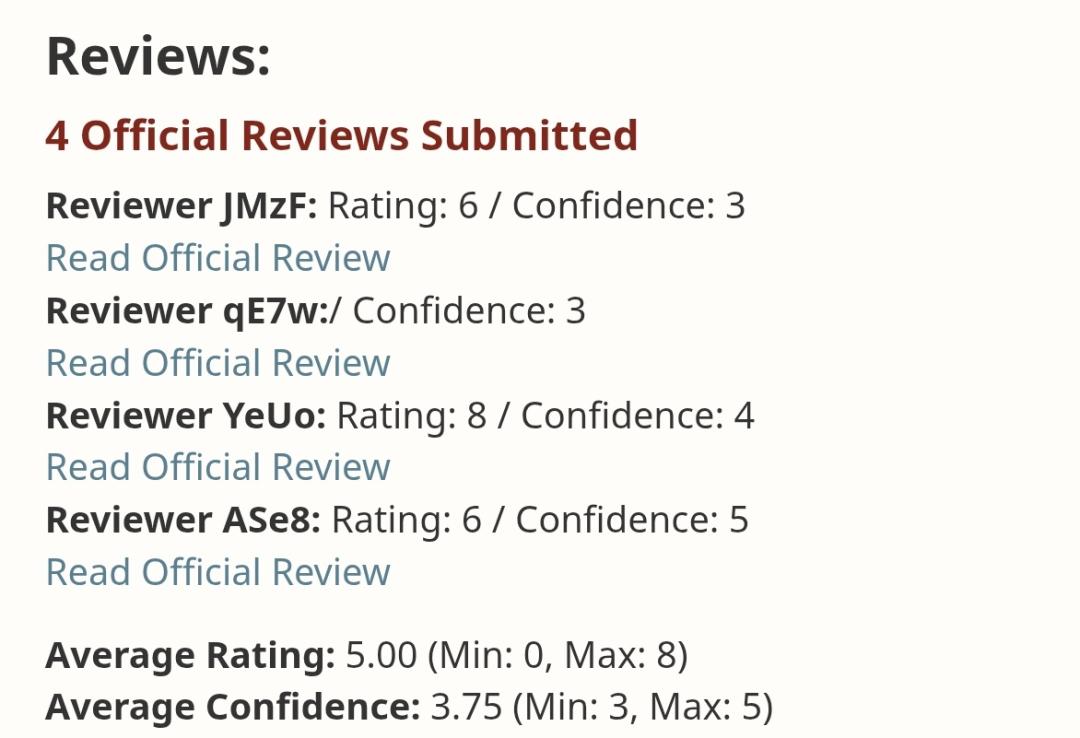

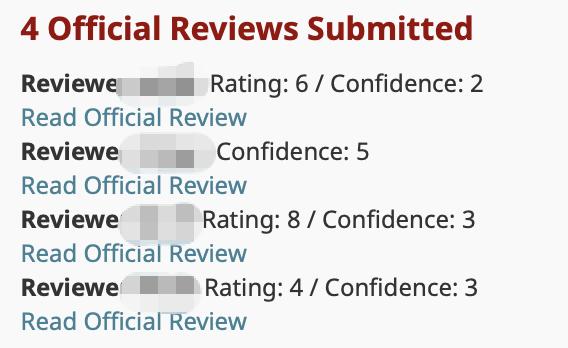

已有多名投稿人经历人生中第一次在ICLR上获得0分:

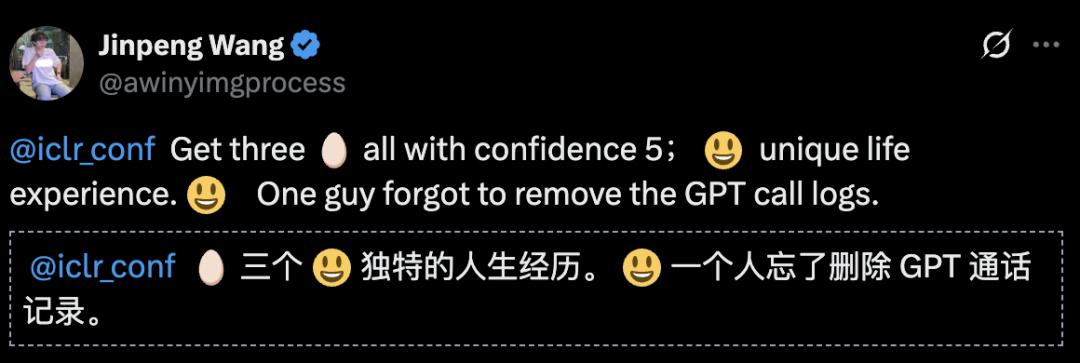

国内有投稿人甚至3篇投稿「全军覆没」,发推感叹独特的人生经历:

ICLR 2026将于明年4月23日至27日,在巴西里约热内卢举行。

与NeurIPS和ICML一样,ICLR是机器学习和人工智能研究领域中三大高影响力的会议之一。

ICLR,全称「International Conference on Learning Representations 」(国际表征学习大会),在2012年由图灵奖得主Yann LeCun和Yoshua Bengio创立。

ICLR 2026平均得分低了近1分

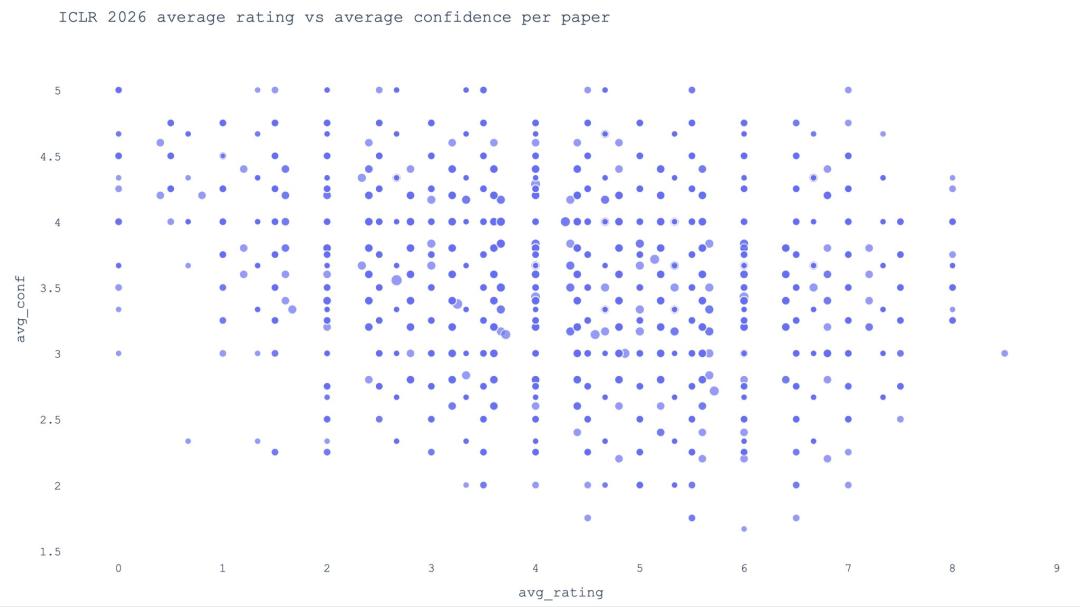

总体上,ICLR的分数平均值比去年下降了近一个点:

2026年:前30%的提交分数超过约5.0分

2025年:前30%的提交分数超过6.0分

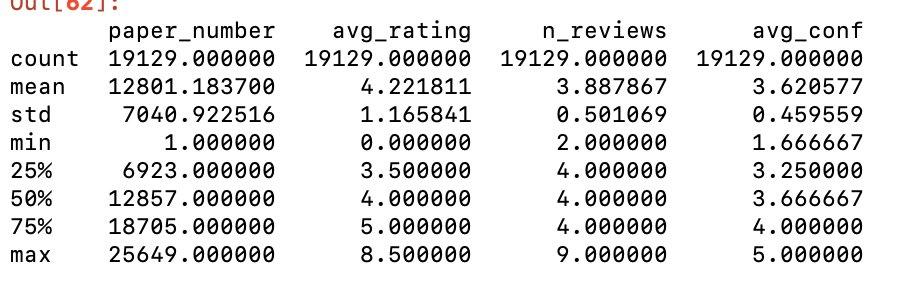

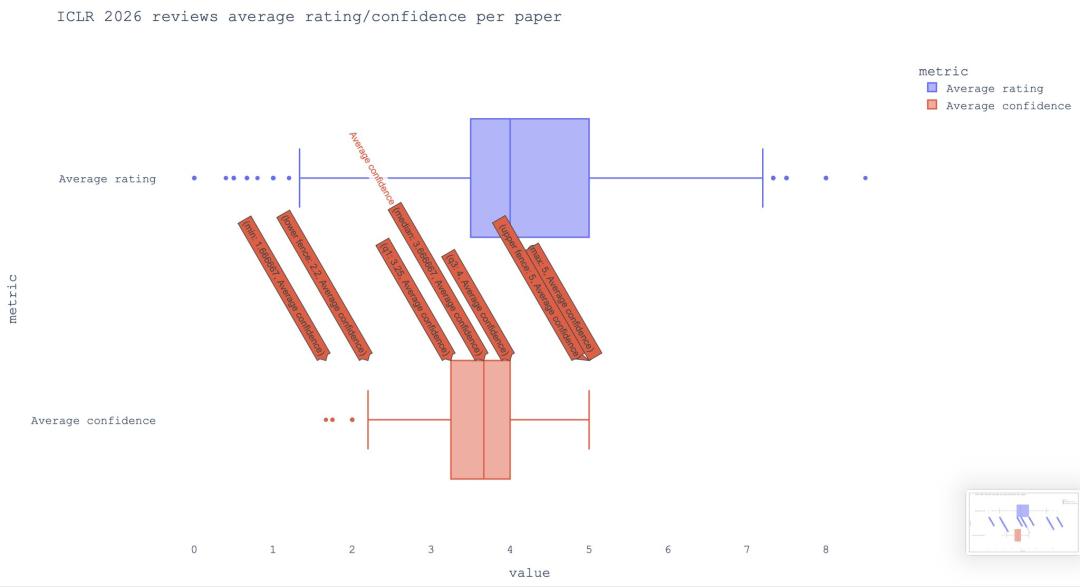

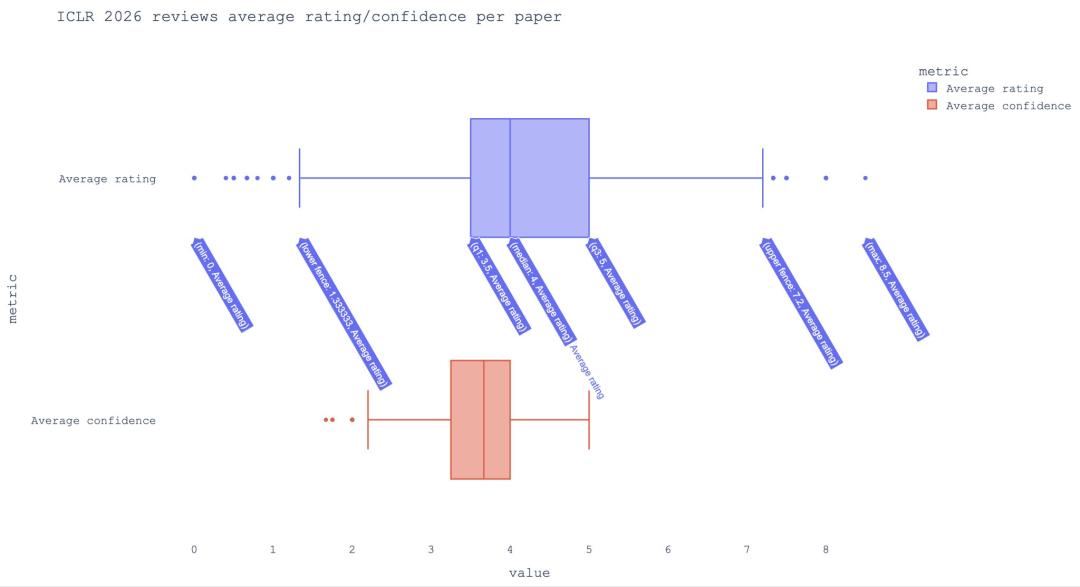

生物医学工程博士Afshin Khadangi使用API获取了19129条评审意见,总结了其中的一些亮点:

仅有1792篇(约9%)论文的平均评分达到6分及以上。

1篇论文(id 12681)获得了9条评论!

在个人评分中,平均值为4.22,标准差为1.86,来自74,371条评论。

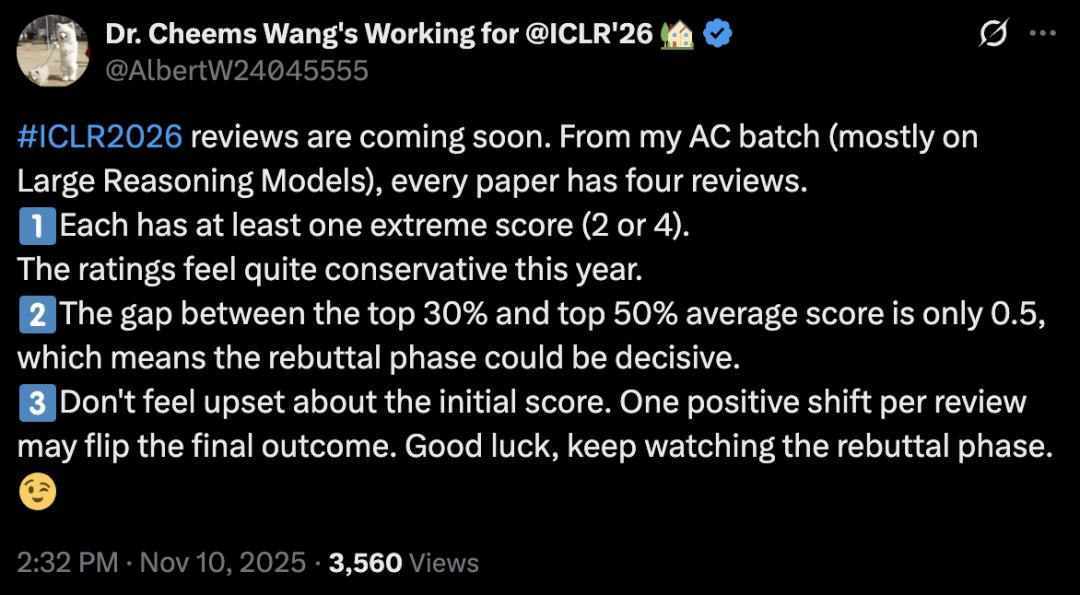

审稿人Cheems Wang注意到所在领域没变论文至少有一个极端分数,今年的评分确实保守了。

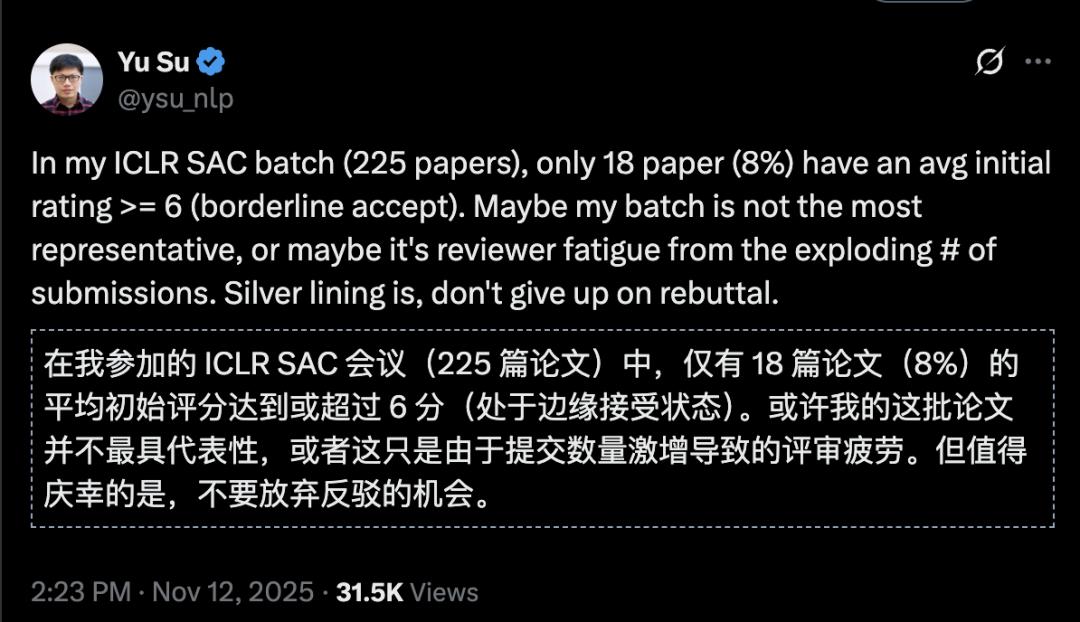

审稿人Yu Su也注意到平均分有些低,225篇论文中只有18篇论文平均初始得分超过了6分,勉强达到会议接受底线。

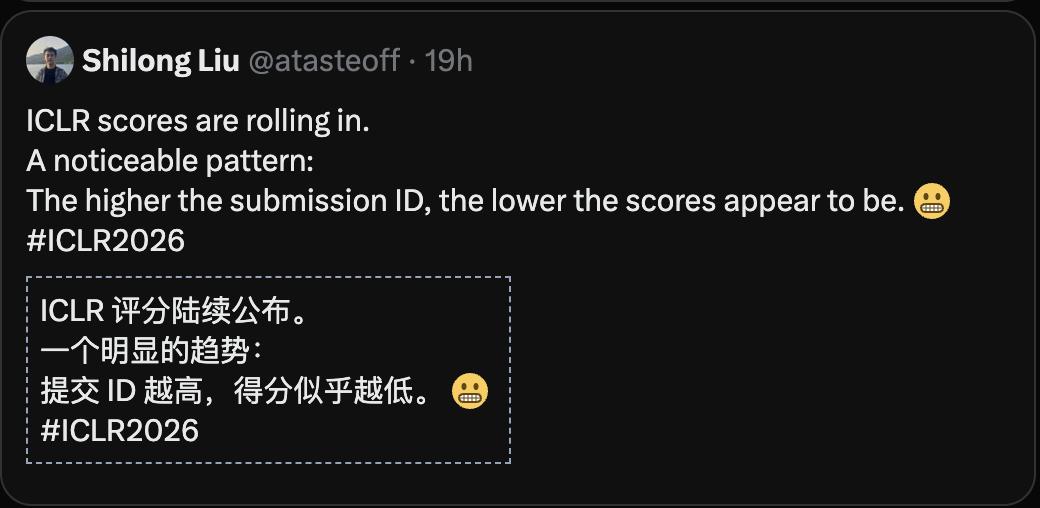

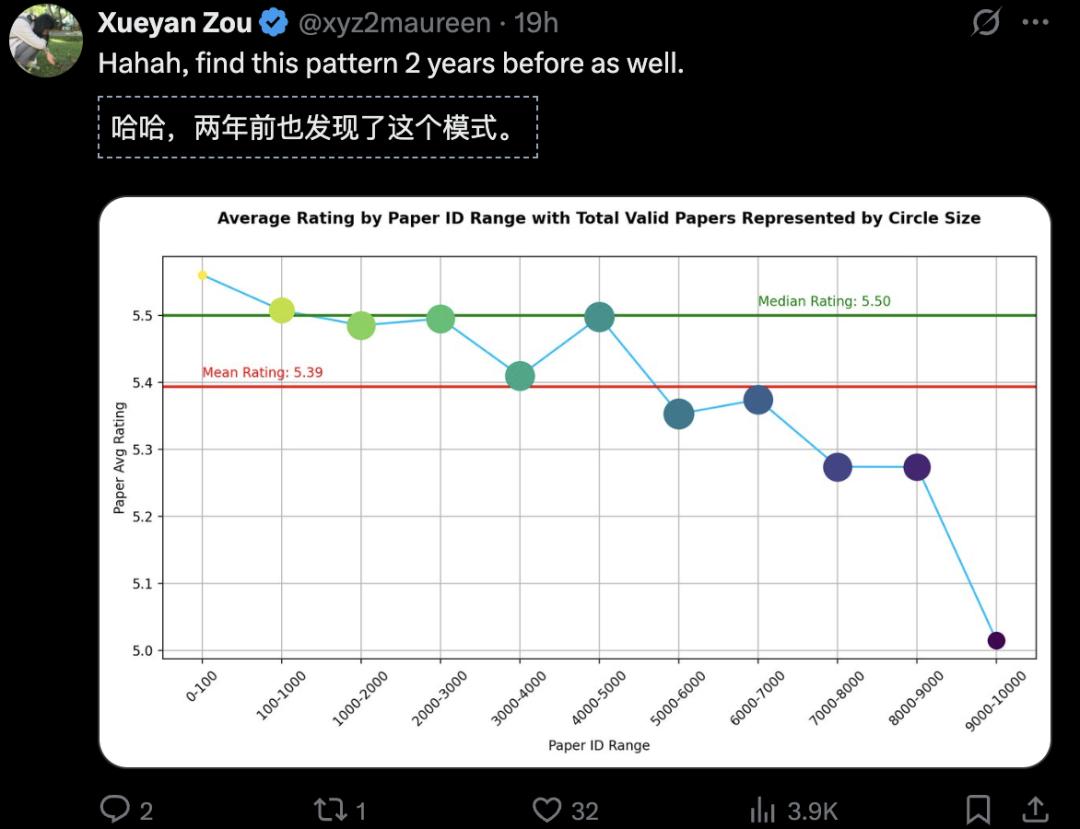

清华大学博士、普林斯顿博士后发现了ICLR 2026明显的评分模式:

提交ID越高,评分似乎越低。

有人两年前就发现类似模式了:

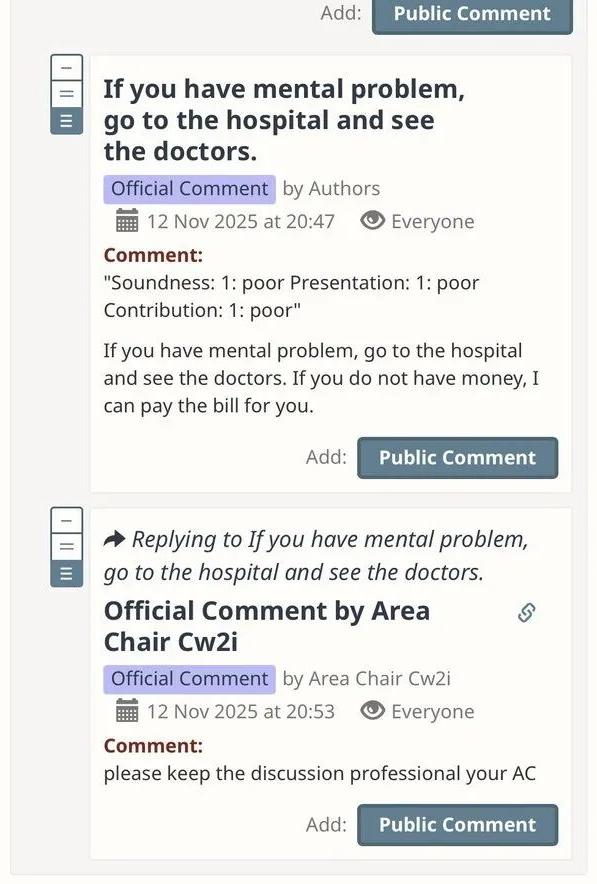

让人大吃一惊的是,评审现场惊现「精神病」评论:

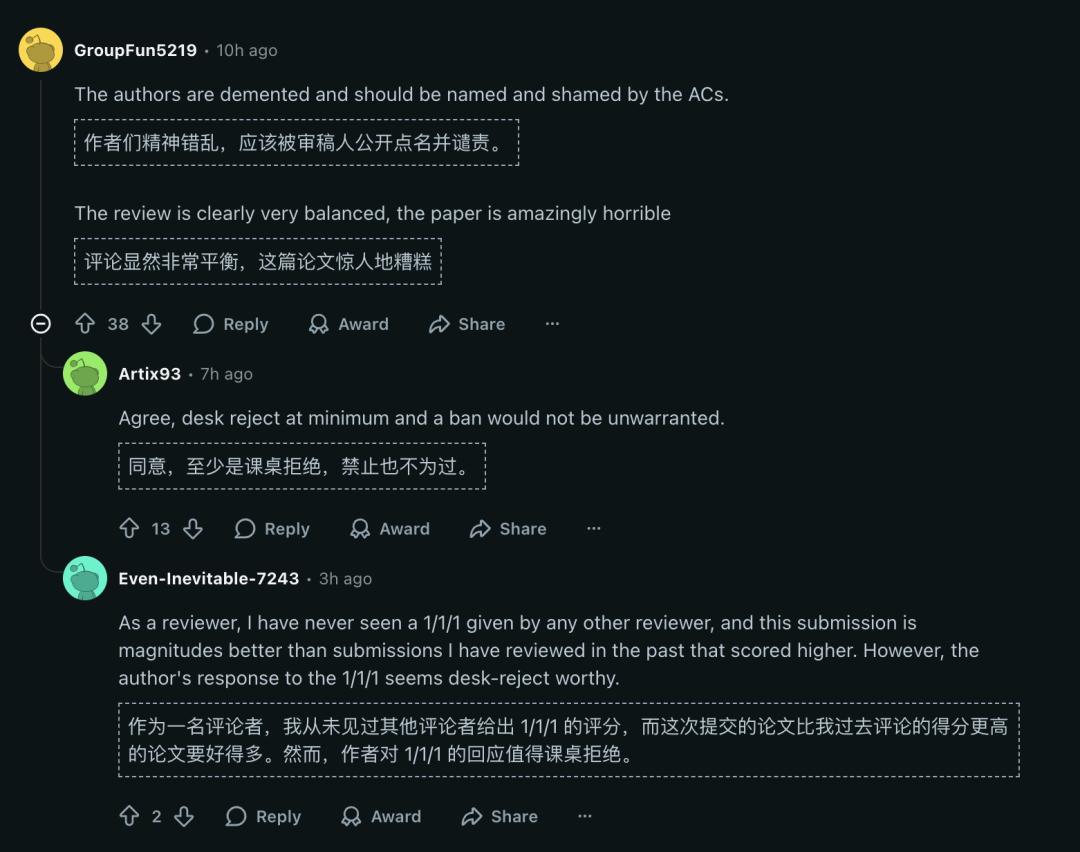

如此激烈的审稿现场,引起Reddit网友围观:

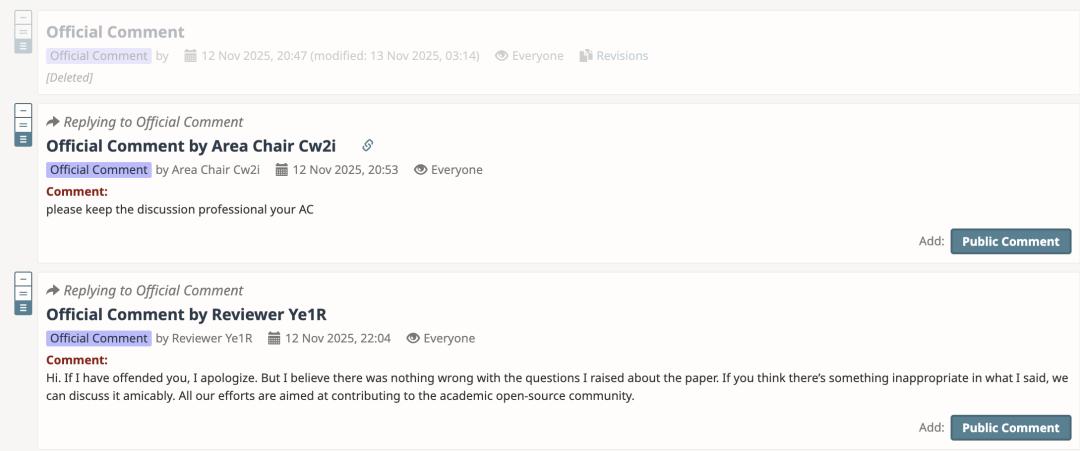

现在原始的审稿意见已删除,审稿人为自己的冒犯性言论道歉,但坚持称提出的论文问题没有任何错误。

另一位来自亚马逊的一位ICLR审稿人也有牢骚:

在审稿意见刚公布后,我所负责的一篇论文就被撤稿了。

而且今年在多个顶级会议上,他已经遇到好几次类似情况。

他表示,这类论文往往写得很差,充斥着未经定义的新术语、缺失引用,甚至有些段落看起来像是AI生成的。

审稿人常常要花五六个小时去搞懂作者的方法和实验(而这些实验通常也不怎么样),结果最后论文一撤了之,换个会议重新投。

如果作者不做改进,新的审稿人也还得再受一遍罪。

他提议:「是否该设立某种机制,对那些频繁撤稿或无故跳过rebuttal阶段的作者,给予临时投稿禁令?」

不过,他之后另发推文表示,某些论文和评审的质量之低,让人沮丧。

他认为,这种沮丧很大程度上源于大家对论文和评审质量分布的期望:

论文质量并不遵循正态分布,而我们却常常试图给出遵循正态分布的评分。下限远比上限离平均值更远。评审质量也是如此。

但我们期望正态分布,也就意味着我们期望低质量的论文或评审很少,但这并非现实。

这种对正态分布的错误假设在生活中许多领域都存在,正如塔勒布的《黑天鹅》中揭示的。

Meta的研究人员Tarun Kalluri则表示,作为审稿人,列表上一半的论文他花的时间比作者还多。

也有审稿人表示,一旦发现「屡投屡拒」的低分论文,他会马上确认观点,提交简短的评论,避免浪费时间。

不少投稿人对AI顶会的同行评议,意见也很大。

NeurIPS 2025审稿,「谁是Adam?」神评论直接沦为年度最大笑话。

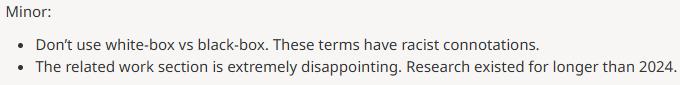

而类似一幕在ICLR 2026也上演了——

图宾根大学博士生Alexander Panfilov直接说续集已面世。

原因竟是论文中提到「白箱 VS 黑箱」,被认为这些词汇「带有种族歧视的隐含意义」,要求小改。

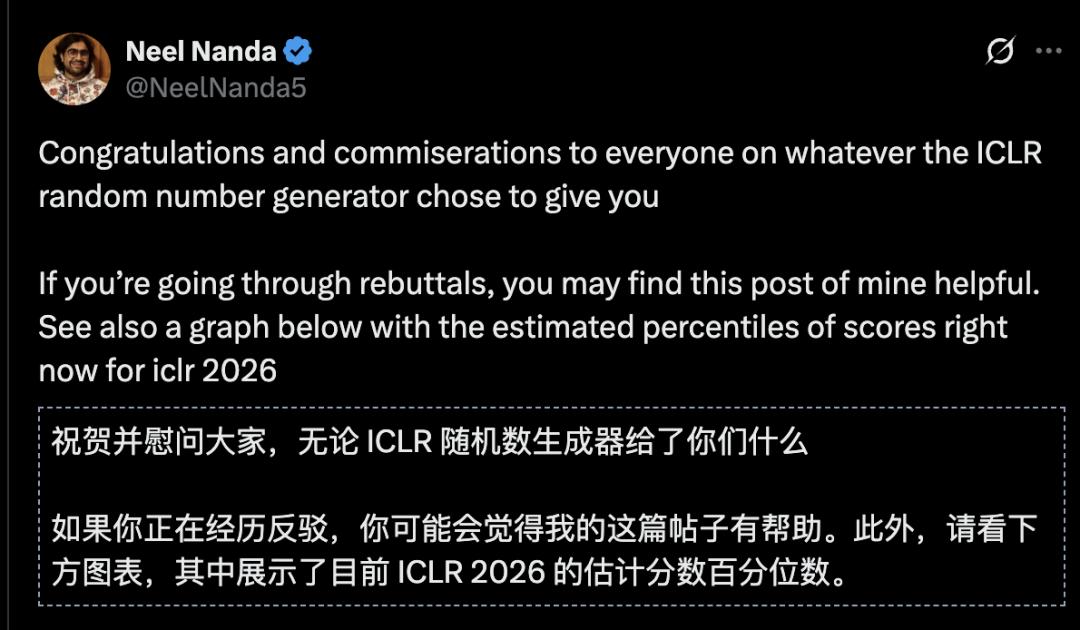

DeepMind研究员,评审是「随机数生成器」

DeepMind研究员Neel Nanda祝贺了所有投稿人,并提供了一份论文反驳(rebuttal)指南。

链接:https://www.lesswrong.com/posts/vJNQZqgnKSxTBdFbS/neel-nanda-s-shortform?commentId=qqHPrBheFwQgrJbzN

他给出的建议就是要大家记住一件事——

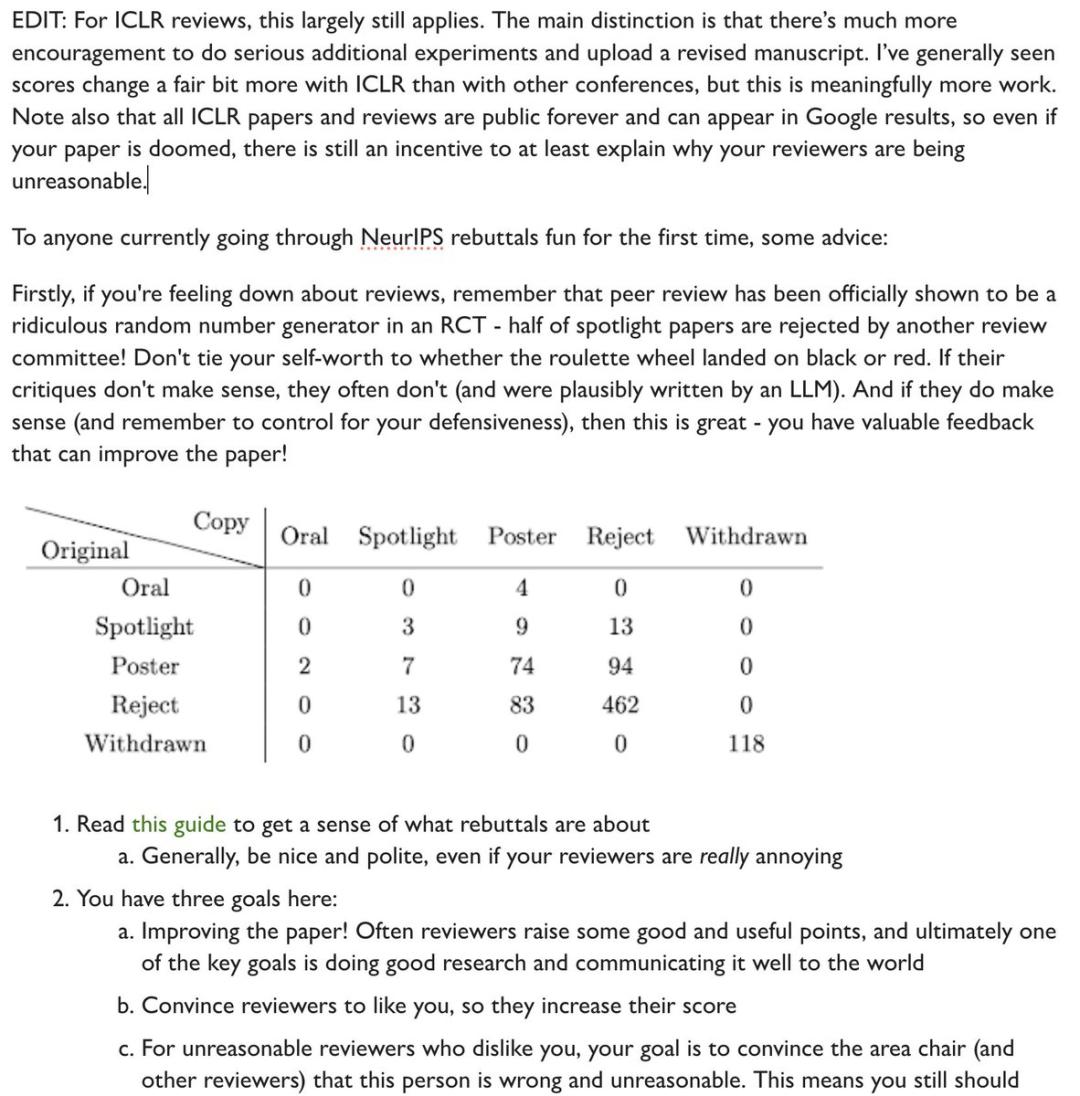

同行评审已经被正式验证是一种「随机数生成器」。

在一项随机对照实验中,哪怕是被评为「重点报告」的论文,换一个审稿组也有一半被拒。

所以,别把自我价值寄托在这轮学术轮盘赌是落在红格还是黑格上。

如果评审的批评听起来不太靠谱——那很可能确实如此(也不排除是某个大语言模型写出来的)。

但如果评审意见有道理(当然你得克服自己的防御心态来看),那就太好了——你得到了能让论文变得更好的宝贵反馈!

这份反驳指南本来是为了顶会NeurIPS而写,但就ICLR来说,Neel Nanda认为以上情况依然普遍存在。

但不同之处在于,ICLR更鼓励作者在rebuttal阶段补充重要实验,并上传修订稿。我确实看到ICLR的打分变化幅度通常比其他会议大,但这也意味着需要付出更多额外工作。

另外请注意,ICLR的所有论文和评审意见都是永久公开的,还会被Google检索收录——

所以即便你觉得这篇论文没希望了,也还有动机写清楚为什么评审意见不合理。

他推荐的rebuttal流程如下:

1. 把所有评审意见复制到一个Google文档里;

2. 给每一条意见做批注,把它们归类为:

3. 误解、观点不一致、表述问题、技术问题;

4. 和合作者一起讨论如何逐条回应——优先处理重要的;

5. 然后,写出要点提纲,尽早请人反馈;

6. 最后润色整理好,提交。

通常你需要针对每位评审写一段回应,并总结多位评审提出的问题。

牢记「反驳」阶段的三个核心目标:

改进论文。其实,评审经常提出一些有用的建议,既然是做科研,最终还是为了把研究做好、把成果清楚传达出去。

说服评审打高分。争取让他们对你产生好感,自然更愿意调高分数。

对付不讲理的评审。如果某位评审明显针对你,那核心对象就变成了领域主席和其他评审——你要用有理有据的回应,让他们意识到这位评审的意见站不住脚。换句话说:哪怕是针对性很强的批评,也要认真回应,只是说服的对象换了。

最重要的一点:让人相信你真的改进了论文。

而且,时间是有限的,你希望最大化单位时间内的回报,而新的实验通常比撰写或概念反驳要花费更长的时间——谨慎地进行优先级排序。

参考资料:

https://x.com/ShuaichenChang/status/1988626893273468976

https://x.com/ShuaichenChang/status/1988719279580274768