1、显示产业链格局生变 中国OLED材料厂商破局前行

2、进军先进封装,LG电子开发HBM和玻璃基板设备

3、印度批准6.26亿美元项目,助力提振电子元件制造业

4、美国能源部与AMD达成10亿美元协议,共同建造两台AI超级计算机

5、实现海外车型量产交付!引领行业技术演进,纳芯微 NSUC1602:电子水泵油泵的高可靠之选

1、显示产业链格局生变 中国OLED材料厂商破局前行

当前,一场由中尺寸应用引领的OLED普及浪潮正在席卷而来。凭借低功耗、快响应、高画质与柔性可弯曲的独特优势,OLED在高端笔记本、平板及智能座舱显示屏中的应用已蔚然成风。

产业高歌猛进的背后,高世代产线建设、叠层技术突破与终端需求扩张同频共振,为OLED材料市场打开了巨大的增量空间。这对于正积极推行供应链本土化的面板厂商而言,无疑为上游的国产材料企业开启了黄金发展机遇。

中尺寸应用渗透加速,多领域需求持续攀升

目前,OLED在IT及车载显示领域的渗透率正处于快速提升阶段。研究数据显示,2025年AMOLED笔电出货量有望突破600万台,渗透率达3%,联想、惠普、华为等头部厂商已在高端产品线中全面导入OLED屏幕。平板电脑方面,预计全球OLED渗透率将从2023年的1.4%跃升至2028年的17.9%,苹果、三星、华为等品牌纷纷在旗舰机型中搭载OLED显示屏。

车载显示成为另一重要增长极。奔驰、宝马、比亚迪等车企已陆续采用OLED车载显示屏,预计OLED在车载显示中的占比将从2023年的6%提升至2025年的11%和2027年的17%。随着智能座舱与交互系统持续升级,OLED正从单纯的“显示工具”向“人车交互中枢”演进。

为应对中尺寸面板切割的经济性挑战,国内外面板企业积极布局高世代产线。京东方、维信诺等国内龙头企业已实现项目封顶,预计建成后将显著提升基板利用效率、降低生产成本。

8.6代OLED产线相比6代线,基板面积扩大2.16倍,结合Tandem叠层结构的广泛应用,使得单条产线的发光材料用量达到6代线的4倍左右。以京东方为例,其8.6代AMOLED产线设计月产能为3.2万片基板,主要面向高端笔记本与平板电脑触控显示屏,目前已进入工艺设备安装阶段。维信诺8.6代AMOLED产线总投资550亿元,同样规划月产能3.2万片,多项重要设备采购已确认中标方,项目正快速推进。今年10月,该产线生产区域已实现全面封顶。

Tandem叠层OLED技术近年来在材料创新和结构优化方面取得显著突破。例如,维信诺ViP技术结合Tandem叠层器件结构,使面板在亮度或寿命上获得数量级提升——可实现常规FMM AMOLED 4倍的亮度或6倍的器件寿命,且两项优势可根据终端需求灵活取舍。

目前,叠层OLED技术已进入大规模商用阶段。华为Pura 80 Ultra手机、联想YOGA Pro 16 Aura AI笔记本电脑、雷鸟Air 3s AR眼镜等终端产品均采用了这一先进技术。市场研究机构预测,2024年至2030年间,叠层OLED面板出货量将以25%的复合年增长率高速增长。

国产企业业绩亮眼,产品梯队持续完善

在市场需求和技术创新的双重驱动下,国内OLED材料企业展现出强劲的发展势头。

莱特光电2025年第三季度实现营业收入1.31亿元,同比增长18.61%;净利润5339.4万元,同比增长43.27%。公司Red Prime材料和Green Host材料已稳定量产供应,并预计下半年出货量将进一步增长。在新产品布局方面,莱特光电已形成清晰的迭代梯队:Red Host材料迈向规模化量产,Green Prime材料处于量产测试阶段,蓝光系列材料验证进展顺利,同时在叠层器件连接层材料、蓝色磷光材料等前沿领域积极布局。

奥来德在OLED材料业务方面已连续五年保持营收稳健增长,其GP、RP、BP等优势产品全面覆盖行业主流面板厂商。更为重要的是,公司在RD、RH等更高技术壁垒的材料领域取得阶段性成果,显示出向高附加值产品延伸的强大能力。尽管2025年前三季度公司总营收有所波动,但OLED材料业务预计实现3.1亿元至3.3亿元收入,同比增长2.68%至9.31%,核心业务保持稳定增长。

从产业链布局来看,国内OLED材料企业已形成较为清晰的分工体系。莱特光电、奥来德等专注于终端材料开发;八亿时空、瑞联新材、濮阳惠成、强力新材、诚志股份、亚威股份等企业在中间体及升华前材料领域深耕多年,而通过并购整合切入赛道的企业则凭借特色技术填补细分空白。

艾森股份拟收购的棓诺新材就是典型代表,该公司拥有1500多种OLED前端材料化合物和2000种自主研发合成路线,是高纯OLED芘类蓝光材料的领先企业,产品覆盖发光层材料和通用层材料全系列,境外收入占比超过70%,彰显国际竞争力。

万润科技控股子公司三月科技2025年上半年营业收入增长31.72%,OLED成品材料持续放量;另一子公司九目化学在全球OLED升华前材料及中间体领域的市场占有率约23%,处于全球领先地位,尽管短期业绩波动,但长期发展前景被看好。

资本市场持续赋能,上市浪潮涌动

除了上市公司布局OLED材料领域外,国内仍有数十家企业在布局。

据集微网不完全统计,海谱润斯、鼎材科技、欣奕华、卢米蓝、华显光电、夏禾科技、阿格蕾雅、冠能材料、云基科技、伏安光电、虹舞科技、华睿光电、智材光电、秀朗新材、河北美星、宁夏中星、显华科技、绿人科技、尚赛光电、中实化学、欧得光电、深通新材料、诚志永华、奕诺炜特、钥熠电子等企业均在布局OLED相关材料。

在产业蓬勃发展的背景下,OLED材料企业受到资本市场的持续关注。海谱润斯曾向创业板提交IPO申请;万润股份分拆九目化学上市,已开启上市辅导;诚志股份也启动分拆诚志永华至深交所上市。

此外,鼎材科技、欣奕华、夏禾科技、钥熠电子、卢米蓝、华显光电、夏禾科技、尚赛光电等已经进行多轮融资,并持续扩大OLED材料生产规模。

业内人士指出,在国内面板厂商的扶持下,中国OLED材料企业快速成长,营收规模和盈利能力显著增强。随着更多企业登陆资本市场,行业有望获得更多资源支持,进一步加快技术创新和产业升级。

国产替代空间广阔,全球竞争力提升

伴随着中国企业的崛起,OLED材料市场格局正在重塑。

UBI Research数据显示,今年一季度,中国面板企业对OLED发光材料的采购额首次超越韩国,这是中国企业在供应链关键环节的重要突破。全球OLED发光材料市场当季达到4.9亿美元,预计全年总额将达28.6亿美元。

尽管由于韩国面板企业出货多集中在下半年,预计三星显示和LG显示仍将保持全年领先地位,但中国市场的增长动能不容小觑。数据显示,2024年OLED发光材料使用量达129吨,较前一年增长近30%,预计今年将超过165吨。中国面板企业的需求年均增长率达10.3%,远超行业6.7%的平均水平。

到2029年,全球OLED发光材料市场规模预计将达到37.2亿美元。在中尺寸化趋势、车载显示产能爬坡及政策支持等多重因素驱动下,中国正成为全球显示产业链格局变革的重要推动力。

尽管中国企业在市场份额上取得突破,但全球发光材料市场仍由UDC、陶氏化学、出光兴产、默克、LG化学、三星SDI等国际巨头主导。在关键材料领域,美国UDC公司垄断红色、绿色、蓝色掺杂材料,陶氏杜邦则在红光材料领域占据主导地位。目前仅红色辅助材料的国产化率较高,其他核心材料仍主要依赖进口。

值得关注的是,产业链格局正在悄然生变。据韩国媒体报道,三星电子正在探索与中国材料企业合作,考虑在OLED面板中采用中国公司生产的某些材料。这一动向打破了三星多年来只从本土、美国和日本供应商采购的惯例,反映出中国材料企业技术实力的提升。

随着国外核心专利陆续到期,以及中国面板企业出于供应链安全和成本考量,积极寻求高性价比的本地供应商,终端材料的国产化替代已成为不可逆转的趋势。中国材料企业正迎来历史性的发展机遇。

2、进军先进封装,LG电子开发HBM和玻璃基板设备

LG电子正积极进军先进半导体封装设备市场,以满足人工智能(AI)驱动的激增需求。该公司计划逐步实现AI半导体、高带宽存储器(HBM)及相关工艺设备的韩国本土化生产,以扩大其业务版图。

业内人士称,LG生产研究院(LG PRI)先进设备研究所所长Park Myung-Joo最近在一次研讨会上表示,随着先进封装重要性的日益提升,预计到2030年,后端工艺设备市场规模将增长至43万亿韩元(约合300亿美元)。他强调,LG将继续专注于工艺设备的开发,以满足新技术的需求。

LG并未与现有的工艺设备公司直接竞争,而是采取与外部公司和机构建立战略合作伙伴关系的策略,将资源集中用于下一代半导体设备的开发,并通过分工合作提高效率。Park Myung-Joo还透露,部分半导体检测设备已经交付给客户。

据报道,LG确认PRI已开始开发用于下一代HBM的混合键合机。混合键合可在晶圆级堆叠封装中实现直接铜对铜键合(或铜/电介质键合),从而提供比传统热压(TC)键合更薄的堆叠、更高的产量和更优异的性能。

LG PRI预计混合键合机设备将于2028年实现量产。但据报道,需求、良率、客户资质和生态系统是否能够协调一致仍有待观察。

此外,LG PRI正在开发玻璃基板相关设备,因其下一代潜力而备受关注,包括用于信号连接处理的超精密TGV激光设备以及相应的自动光学检测(AOI)系统。

鉴于外国公司在韩国半导体设备市场历来占据主导地位,LG作为一家推动本土化的重要企业,在韩国市场具有重要意义,其半导体设备举措备受关注。

3、印度批准6.26亿美元项目,助力提振电子元件制造业

印度政府已批准首批七个项目,总投资超过550亿卢比(6.2575亿美元),旨在促进国内电子元件制造业发展。

印度电子和信息技术部表示,批准的项目包括Kaynes Circuits India的四个项目,涵盖多层和高密度印刷电路板(PCB)、摄像头模块和层压板,以及SRF、Syrma Strategic Electronics和Ascent Circuits的项目。

印度一直在加大力度推动电子制造业发展,推出了一系列激励计划,包括生产挂钩激励计划(PLI)和半导体计划,以吸引全球和国内投资者并扩大本地制造产能。

据该部门称,这些项目将位于泰米尔纳德邦、安得拉邦和中央邦,预计将生产价值3655.9亿卢比的零部件,并创造超过5100个直接就业岗位。

此举旨在减少进口依赖,并加强国防、电信、电动汽车和可再生能源等领域的供应链。

随着包括Alphabet、谷歌和苹果在内的全球巨头将供应链从中国扩展到其他地区,印度的电子制造业发展势头强劲。

经纪公司Motilal Oswal在去年12月的一份报告中表示,印度电子制造业的规模预计将从2022年的1.46万亿卢比增长到2027财年的6万亿卢比。

4、美国能源部与AMD达成10亿美元协议,共同建造两台AI超级计算机

近日,美国能源部(DoE)与AMD宣布了一项重要合作,双方将共同在橡树岭国家实验室(ORNL)建造两台超级计算机,旨在为未来的核聚变和医疗研究奠定基础。

报道称,尽管在人工智能领域,数十亿美元的投资屡见不鲜,但此次合作的意义远超一般数据中心的建设。

此次合作的一方为美国能源部和橡树岭国家实验室,另一方则包括AMD、HPE和Oracle。根据协议,ORNL将提供数据中心的场地及能源支持,而私营企业则负责硬件和软件的投资。建成后,双方将共享这些超级计算机的计算能力。

首台超级计算机名为“Lux”,预计在六个月内投入使用,配备AMD Instinct MI355X加速器,每个加速器的功耗高达1400瓦。ORNL主任Stephen Streiffer表示,Lux在人工智能方面的性能将是现有超级计算机的三倍,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)则称这是同规模超级计算机中最快的部署。

第二台超级计算机名为“Discovery”,计划于2028年交付,2029年正式运行。Discovery将采用AMD即将推出的Instinct MI430系列部件,设计包括一个Epyc CPU和四个MI430X-HPC芯片。MI430X和MI450X基于相同设计,前者专注于高精度的FP32和FP64性能,后者则侧重于FP8和FP16的低精度计算。

美国能源部长Chris Wright表示,这一项目将“超级加速”多个领域的研究,解决“从核能到癌症治疗再到国家安全等重大科学问题”。他对核聚变能源尤为看好,认为在这些系统的帮助下,美国将在未来两到三年内找到“实际可行的核聚变能源利用路径”。同时,他希望癌症能在五到八年内成为一种可管理的疾病。

5、实现海外车型量产交付!引领行业技术演进,纳芯微 NSUC1602:电子水泵油泵的高可靠之选

纳芯微集成预驱的嵌入式电机驱动芯片 NSUC1602 为新能源汽车电子水泵、油泵提供高可靠嵌入式电机控制 “MCU+”解决方案。该方案不仅适配当前热管理系统集成化需求,更着眼于技术演进趋势,推动“MCU+”芯片技术向更深层次迭代,助力行业突破效率与可靠性瓶颈。

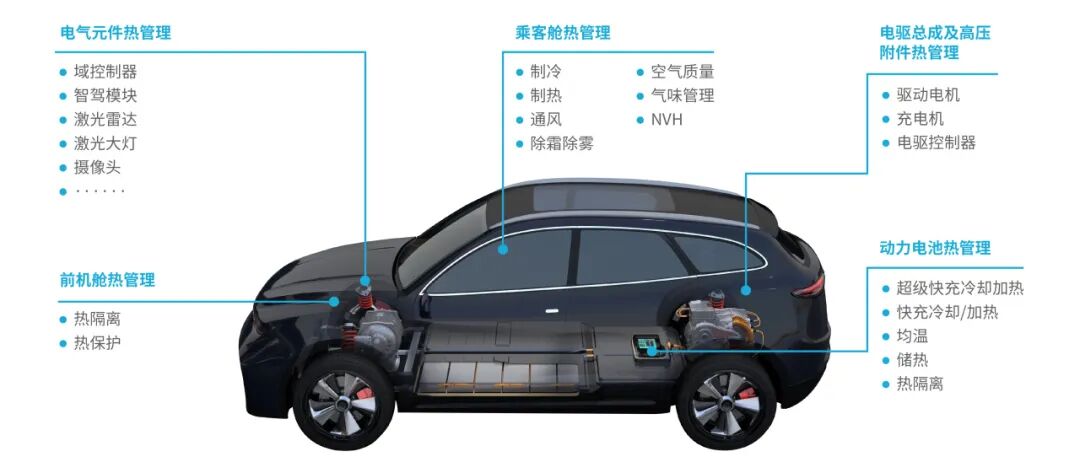

(一)新能源汽车热管理市场高增 技术向 “高效集成” 加速迭代

2025 年国内乘用车热管理市场规模将达 1157 亿元,其中新能源汽车市场规模占比超七成,达 878 亿元,近四年的年复合增长率(CAGR4)高达 45%;预计 2028 年,新能源汽车热管理市场规模将进一步攀升至 1441 亿 - 1546 亿元,成为驱动汽车电子产业增长的核心赛道之一*。

(*数据来源于一览咨询、申万宏源研究等第三方数据)

在 “碳中和” 目标下,节能减排成为行业核心导向;同时,消费者对车辆续航里程、安全性能的高要求,推动热管理系统从传统 “分散运行” 向 “高效化、集成化、智能化” 转型。传统燃油车中,空调与发动机冷却系统独立运行,而新能源汽车需统筹三电系统(电池、电机、电控)、空调座舱的热量需求,热管理管路复杂度显著提升,对阀类、泵类、换热器、传感器等核心零部件的集成度与协同效率提出更高要求。

技术层面,热泵与液冷已成为行业主线。冷媒侧,热泵空调普及速度加快,2023 年 1-9 月新能源汽车标配搭载率达 25.3%,预计 2027 年将突破 60%,技术方案逐步收敛为 R1234yf 冷媒热泵与低功率 PTC 耦合;水路侧,动力系统以液冷散热为主,适配高压大功率平台及芯片算力提升带来的新增散热需求。更关键的是,“打通冷媒路与水路” 的集成化趋势已成定局 —— 通过统筹热量交换,可进一步提升系统效率,这也成为零部件厂商构建核心竞争力的关键壁垒。

(二)国内首颗175℃结温车规电机驱动芯片 破解电子泵控核心难题

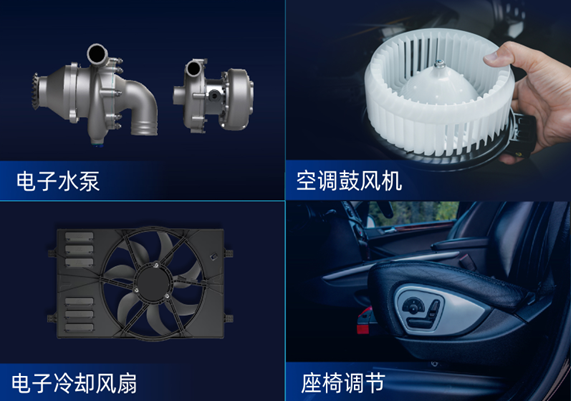

针对电子水泵、油泵的高可靠控制需求,纳芯微 NovoGenius® 系列汽车专用“MCU+”芯片的核心产品——NSUC1602 车规级嵌入式电机驱动芯片,凭借全集成、高可靠、强适配的特性,成为行业关注焦点。

作为国内首颗量产支持175℃结温(AEC-Q100 Grade 0) 的电机控制芯片,NSUC1602 在架构与性能上实现多重突破:

1. 全集成设计简化系统

芯片内置 ARM Cortex-M3 内核微控制器(MCU)、LDO 电源管理单元、LIN 收发器及 6 通道栅极驱动器,构建起车用三相直流无刷电机的最小控制系统,大幅减少 PCBA 体积与硬件成本,适配电子水泵(电池包、水冷电机冷却)、电子油泵(油冷电机、车载充电机、电机逆变器散热)等核心场景。

2. 高可靠与强诊断保障安全

集成过流、过压、短路、MOSFET 退饱和检测等多重保护功能,同时优化 EMC 性能,满足车规严苛的电磁兼容要求;支持LIN 通讯接口及位置传感器接口,可实现双电阻或单电阻采样的无感控制,适配电子油泵对高转速、长寿命的需求 —— 以 DriveONE 电驱系统为例,采用油冷技术后,电机绕组平均峰值温度降低 30℃,磁钢峰值温度降低 15℃,使用寿命可延长一倍。

3. 场景化适配平衡效率与成本

针对电子水泵与油泵的差异需求,NSUC1602 提供灵活解决方案:水泵场景中,可简化冷却回路、降低整体成本;油泵场景中,支持直接冷却转子、加快散热速度,且能与混动变速箱冷却油路集成,突破高转速电机散热瓶颈。目前,该芯片已在海外主流车型实现量产交付,验证了其市场认可度。

(三)“MCU+”技术演进,引领行业方向 从 “功能集成” 到 “算法硬件化”

电子水泵、油泵的发展,也推动“MCU+”芯片技术向更深层次迭代。未来技术将围绕三大方向突破:

1. 集成化深化

从单一功能集成向系统级集成迈进,进一步减少零部件数量,实现 PCBA 轻量化,提升热管理系统整体效率,这也是零部件厂商长期成长的核心竞争力所在。

2. 能量效率优化

以 “最小能量消耗” 满足整车冷媒路、水路的制热与制冷需求,适配统筹热管理系统复杂度提升的趋势,平衡性能与能耗。

3.算法硬件化

当前 BLDC 电机 FOC 控制算法多依赖主控 MCU 算力,未来将逐步 “下放” 至预驱域,通过数模混合技术与硬件深度耦合,实现算法硬件化 —— 此举可解放中央 MCU 算力,同时降低系统噪声、优化成本。目前,已有头部主机厂与 Tier 1 就该方向与纳芯微探讨芯片定制需求,技术趋势已逐步明确。

(四)深耕车规赛道 构建全栈解决方案能力

作为专注于高性能模拟与数模混合芯片的企业,纳芯微在车规领域已形成深厚积累。自 2016 年推出首款汽车芯片以来,公司车规业务持续高速增长:截至 2025 年上半年,汽车芯片累积出货量超 9.8 亿颗,汽车业务营收占比超三分之一,其中,2025 年上半年就实现了汽车芯片出货 3.1 亿颗,展现出强劲的增长势头。

产品布局上,纳芯微覆盖新能源汽车八大核心应用领域,包括车身控制与照明、智能网联 / 座舱、底盘与安全、热管理系统等。除 NSUC1602 嵌入式电机驱动芯片外,还拥有电机预驱(NSD3602、NSD3604)、DC 电机驱动(NSD731X)、步进电机驱动(NSD8381)等系列产品;传感器领域,2024 年通过并购麦歌恩完善磁传感器 IP 布局,实现 TMR、AMR、霍尔技术全覆盖,进一步丰富产品矩阵。

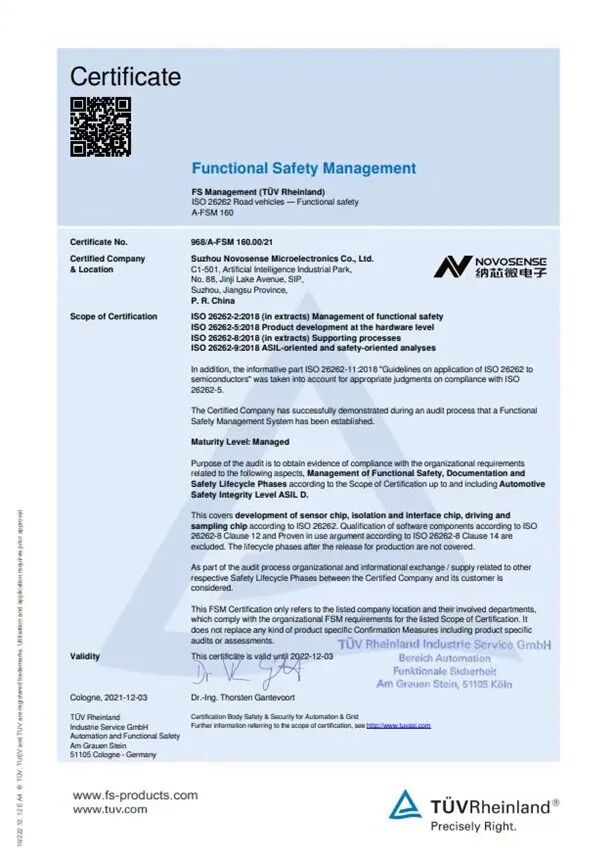

值得关注的是,纳芯微还获得 TÜV 莱茵 ISO 26262 ASIL D “Defined-Practiced” 级别功能安全管理体系认证,成为国内少数完成从 “体系建立” 到 “体系实践” 能力跃迁的芯片企业,为产品可靠性提供坚实保障。

纳芯微电子ISO26262 功能安全流程体系认证证书

未来,纳芯微将持续以创新驱动 IC 为核心,围绕新能源汽车热管理等关键领域,深化与产业链伙伴的合作,推动行业向更智能、更绿色的方向发展,助力新能源汽车产业高质量升级。