1、小马智行遭文远知行指控:数据不实

2、同济大学弗劳恩霍夫智慧感知创新平台揭牌

3、科研聚焦 | 南科大詹陈长课题组在JSSC发表DC-DC开关电源芯片研究成果

4、中国科大实现基于超导量子芯片的暗物质搜寻新架构

1、小马智行遭文远知行指控:数据不实

近日多家媒体报道称,10月31日,针对小马智行在给香港投资人的路演材料中提到的文远知行的相关数据,文远知行CFO李璇在分析师群里发长信息,认为小马智行的行为已超出正常竞争范畴,指控小马智行存在四个方面对文远的不实数据:

运营区域造假:文远知行APP已公开在北京、广州提供纯无人Robotaxi服务,“小马”所谓“仅有北京1个地区”的说法,是对投资者的公然欺骗和误导。

运营数据造假:文远知行700+robotaxi车队、超过2200天的公共运营记录,以及在北京、广州、中东等多地的商业化robotaxi运营,在招股书中清晰可查。“已完成单数为0”的指控,是毫无事实基础的捏造。

技术实力存疑:文远知行的“一段式端到端”量产应用已获博世、奇瑞佐证。而“小马”在无规模化L2+项目的前提下,宣称文远只有两段式,小马实现L4完全一段式端到端,此举在技术界恐成笑谈。

无视全球布局:文远知行在11国30城运营,于7国获牌,其中5国可进行纯无人活动,此为行业共识。

资料显示,目前两家公司均同处于港交所IPO阶段。

小马智行成立于2016年,自创立以来便专注于提供安全、先进、可靠的全栈式自动驾驶技术,以“让自动驾驶触手可及(Autonomous Mobility Everywhere)”为核心愿景,致力于推动未来交通方式的彻底变革。经过多年的技术研发与积累,公司以核心的“虚拟司机”技术为支撑,成功构建起三大核心业务板块,分别为自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车以及乘用车智能驾驶业务。

2025年10月17日,香港交易所官网披露的最新信息显示,小马智行已正式通过港交所聆讯,标志着这家自动驾驶领域的领军企业正式启动港股上市冲刺之旅,即将迎来资本市场的重要里程碑。

文远知行方面,自2017年成立,致力于通过无人驾驶技术变革人类出行,提供从L2到L4级别的自动驾驶产品和服务。其五大产品矩阵包括自动驾驶出租车Robotaxi、小巴Robobus、货运车Robovan、环卫车Robosweeper,以及高阶智能驾驶解决方案,广泛应用于智慧出行、货运和环卫领域。

2024年10月25日,文远知行正式登陆纳斯达克,成为“全球通用自动驾驶第一股”,其股票代码为“WRD.US”。

2025年10月14日,证监会发布《关于WeRide Inc.(文远知行公司)境外发行上市备案通知书》,这意味着文远知行回港上市备案正式获批。《通知书》显示,文远知行拟发行不超过102,428,200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

2、同济大学弗劳恩霍夫智慧感知创新平台揭牌

10月21日,同济大学与德国弗劳恩霍夫协会共建的Fraunhofer Innovation Platform for Intelligent Transportation and Mobility Monitoring at Tongji University(简称“FIP_ITMM@Tongji”)揭牌成立。来自德国弗劳恩霍夫无损检测所、德国弗劳恩霍夫协会北京代表处、上海市土木工程学会、中国铁路上海局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、上海申通地铁集团有限公司、广州地铁集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司、上海睿而维科技有限公司、西南交通大学、上海工程技术大学、上海应用技术大学、同济大学等单位的专家和代表出席活动。

德国弗劳恩霍夫协会成立于1949年,是欧洲最大的应用科学研究机构,设有75个研究所和研究单位,覆盖信息与通讯、生命科学、微电子等前沿科技领域,拥有超1万项有效专利。弗劳恩霍夫创新平台(Fraunhofer Innovation Platform,简称FIP)是弗劳恩霍夫协会与海外顶尖高校或研究机构成立的研究平台,融合双方优势,推动科研成果的转化与商业化。FIP_ITMM@Tongji由同济大学交通学院与德国弗劳恩霍夫协会无损检测研究所历经近3年的洽谈磋商和前期筹备,终获弗劳恩霍夫协会官方授权批准。该平台将凝聚双方优势资源,重点聚焦轨道交通智慧感知中的关键问题,积极开展产学研合作,打造学科融合、资源互补、人才培养的高端平台。

揭牌仪式后,举行了“轨道交通基础设施运维”第三期技术沙龙,上海市土木工程学会副秘书长应伯宣代表主办单位致辞。国铁集团原总工、同济大学高铁及站城融合研究院院长郑健作了题为《中国铁路创新发展实践》的特邀报告,客观总结了中国铁路建设发展成就,全面评价了中国铁路对经济社会发展的影响,系统谋划了中国铁路未来规划展望。德国弗劳恩霍夫无损检测所市场部首席执行官Christian Conrad,城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心副理事长/常务副主任、中国城市轨道交通协会专家学术委员会副主任蔡昌俊,中国铁道科学研究院集团有限公司基础所副总工刘金朝以及中国铁路上海局集团有限公司科学技术研究所副所长朱挺分别作了题为《Future Research and Development Fields for Railway Inspection》《城轨交通行车关键设备设施主动运维系统的研究及应用》《高铁轨道短波病害及伤损动态检测和智能识别方法》《高速铁路工务基础设施设备检测监测技术应用研究》的学术报告,从国际检测技术前瞻、城轨主动运维系统、高铁轨道病害智能识别及基础设施检测监测技术等维度,分享了轨道交通智慧感知与运维领域的最新研究成果与实践案例。

FIP_ITMM@Tongji创新平台成立是同济大学与德国合作的又一项重要成果。未来,双方将依托同济大学深厚的学科底蕴与人才优势,结合弗劳恩霍夫协会作为德国科研与产业应用“转化桥梁”的成功经验,推动中德两国在轨道交通领域科研、产业与教育的深度合作,服务于我国轨道交通领域的前沿技术、高端装备与相关标准的国际化发展,提升全球影响力。

3、科研聚焦 | 南科大詹陈长课题组在JSSC发表DC-DC开关电源芯片研究成果

近日,南方科技大学深港微电子学院詹陈长副教授课题组在DC-DC开关电源芯片领域取得重要突破。课题组博士研究生张年提出了一种具备高轻载效率与隐性隔离侧反馈机制的Fly-buck (飞降压) 型DC-DC转换器。相关成果以 “A Light-Load Optimized 7–100-V Dual-Output Fly-Buck Converter With an Implicit Feedback of the Isolated Output in DCM” [1]为题发表在集成电路设计领域顶级期刊《固态电路杂志》(IEEE Journal of Solid-State Circuits, JSSC)上。

Fly-buck转换器能够以较低成本实现一个非隔离输出与多个隔离输出,广泛应用于工业电源、两轮电动车BMS保护板等场景。然而,传统架构为保证隔离侧负载能力,需工作在强制连续导通模式(FCCM)下,即使在轻载条件下仍需保持高开关频率,导致开关损耗大、效率降低。为此,研究团队在论文[1]中提出了一种创新的限制零电流时间的断续导通模式,并结合具有隔离侧输出隐性反馈机制的增强型导通时间发生器,在轻载时显著降低开关频率,提升能效,同时保障了隔离侧负载能力。

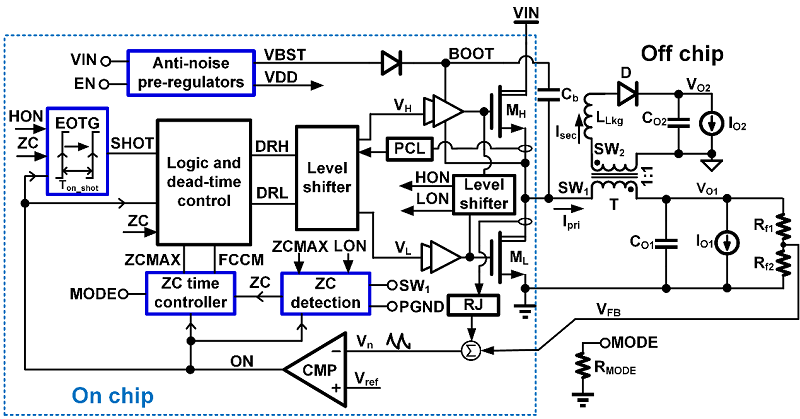

图1 具有隔离侧隐性反馈的Fly-buck转换器的结构图

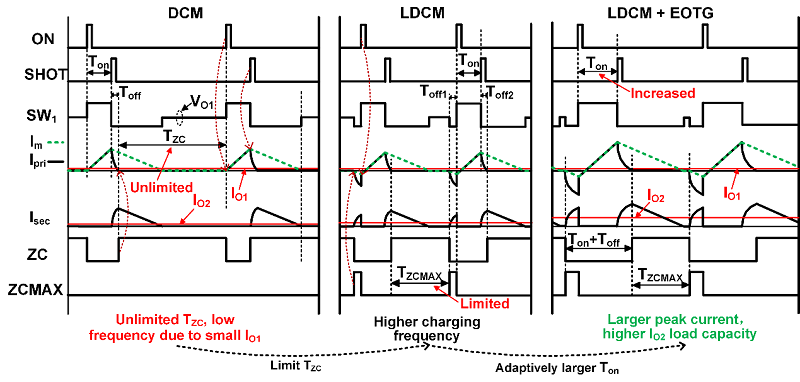

图2 不同工作模式的时序图

图1展示了论文[1]中提出的具有隔离侧隐性反馈的Fly-buck转换器的结构图,图2则为Fly-buck转换器在不同工作模式下的时序图。其核心改进在于,通过零电流时间控制器限制零电流时间,相较于传统DCM模式,这一措施提升了隔离侧的负载能力;而与FCCM模式相比,则能通过降低开关频率来提高效率。在此基础上,系统采用增强型导通时间发生器(EOTG)实现隔离侧的隐性反馈,在隔离侧输出下降时自适应增大导通时间,进一步增强了隔离侧的带载能力,确保系统在实际应用中的负载需求得到满足。

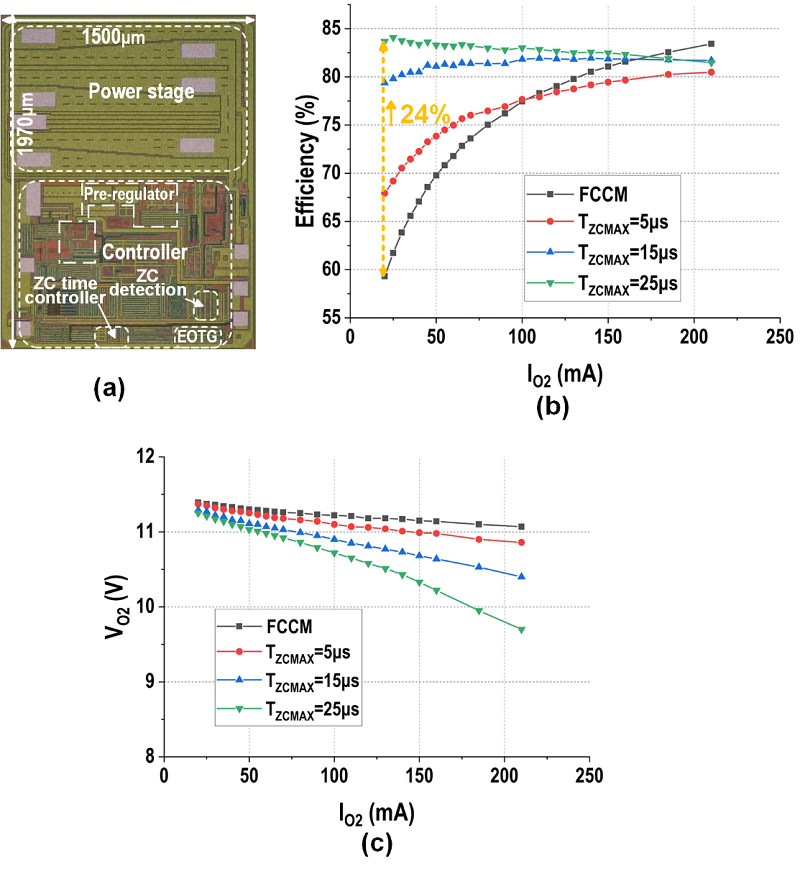

图 3 (a) 芯片照片;(b) 测试得到的不同零电流时间限制下的转换效率;(c) 测试得到的不同零电流时间限制下的隔离侧输出电压

图3展示了芯片显微照片及关键性能测试结果。在48 V输入条件下,实测显示其轻载效率相比FCCM模式最高可提升24%,且在隔离侧负载电流不超过150mA时,输出电压跌落控制在10%以内,处于可接受范围。与DCM模式相比,该设计的隔离侧带载能力已实现了大幅提升。

本研究由南方科技大学深港微电子学院詹陈长副教授团队与茂睿芯(深圳)科技有限公司合作完成。南方科技大学深港微电子学院为论文的第一单位及通讯单位。课题组博士研究生张年为论文的第一作者,詹陈长副教授为论文通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金委员会、深圳市科技创新委员会以及相关企业横向课题的经费资助,并得到了茂睿芯-深港微电子学院先进绿色能源管理芯片联合实验室的支持。

4、中国科大实现基于超导量子芯片的暗物质搜寻新架构

中国科学技术大学自旋磁共振实验室周经纬、荣星等人基于超导量子比特体系,提出一种可扩展的暗物质搜寻架构,并成功在多比特超导量子芯片上完成了原理性实验验证。该研究成果以“Scalable architecture for dark photon searches: Superconducting-qubit proof of principle”为题,10月29日发表在《物理评论快报》上。

现代天文学与宇宙学观测表明,暗物质约占宇宙总质量的25%。近年来,以轴子和暗光子为代表的超轻玻色子暗物质成为备受关注的暗物质候选者。理论预言超轻暗物质可能的质量范围约为1-100μeV,并且与普通物质之间仅存在极微弱的相互作用。国际上已开展一系列超轻暗物质搜寻的实验研究,但是仍面临测量范围与探测灵敏度难以兼顾的技术挑战:共振式探测器灵敏度高但探测带宽有限,非共振式探测器虽覆盖范围广却灵敏度不足。

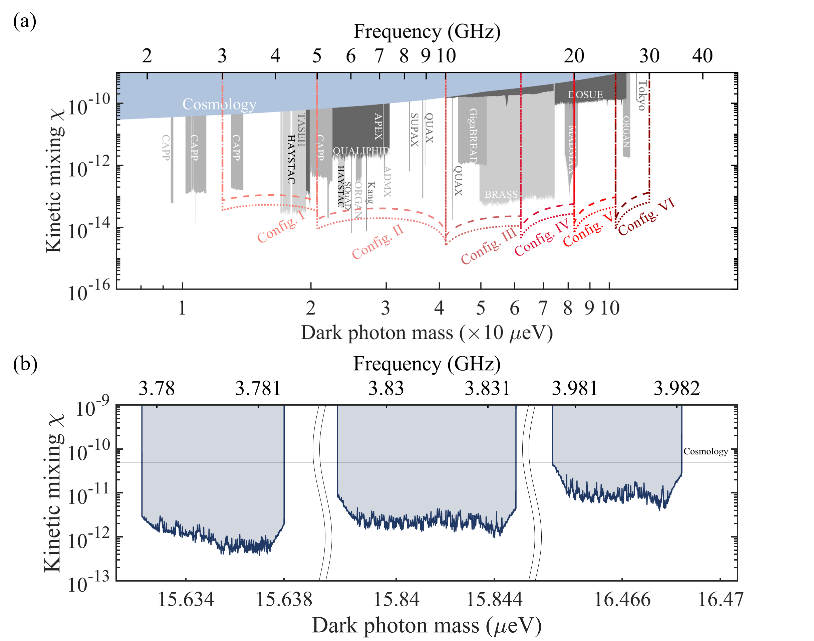

针对这一挑战,研究团队提出利用超导量子比特直接搜寻超轻暗物质的实验架构:利用微纳加工技术,在单个芯片上集成多个频率可调的超导量子比特,形成可扩展的暗物质搜寻架构。该架构可以实现对暗物质多能区同步开展高灵敏扫描探测(图a),从而有望解决测量范围与灵敏度难以兼顾的问题。研究团队设计制作了三比特超导量子芯片,可以同时对15.632-15.638、15.838-15.845及16.463-16.468µeV三个能区的暗光子进行搜寻,并给出了相应区间内最严格的暗光子-光子耦合界限,实验结果相较此前基于天文观测的界限提升了1–2个数量级(图b)。这项工作展示了超导量子比特在粒子物理领域的应用前景,为未来实现更宽质量区间、更高精度的暗物质探测提供了基础。

图:(a)可扩展的暗物质搜寻架构的预期界限;(b)原理性验证实验给出的界限。

博士研究生康润琪和硕士研究生胡庆沁为共同第一作者,周经纬高级工程师和荣星教授为共同通讯作者。姑苏实验室的蔡晓和于文龙博士参与了芯片的设计和加工。该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部等项目的支持。