芯东西11月18日报道,今日,福建集成电路光刻材料与前驱体材料供应企业恒坤新材在上交所科创板敲钟上市。

其发行价为14.99元/股,发行市盈率71.42倍,开盘价为58元/股,上涨286.92%。截至9点35分,恒坤新材股价最高上涨260.91%至54.1元/股,最新总市值为243.08亿元。

恒坤新材成立于2004年12月,致力于光刻材料、前驱体材料等12英寸集成电路关键材料的研发、生产与销售,填补多项国内空白,配合境内晶圆厂在突破128层以上3D NAND闪存芯片、18nm以下DRAM芯片以及14nm以下逻辑芯片等国外重点技术封锁领域提供光刻材料技术解决方案。

其自产产品主要包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料均已实现量产供货,ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售,主要应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。

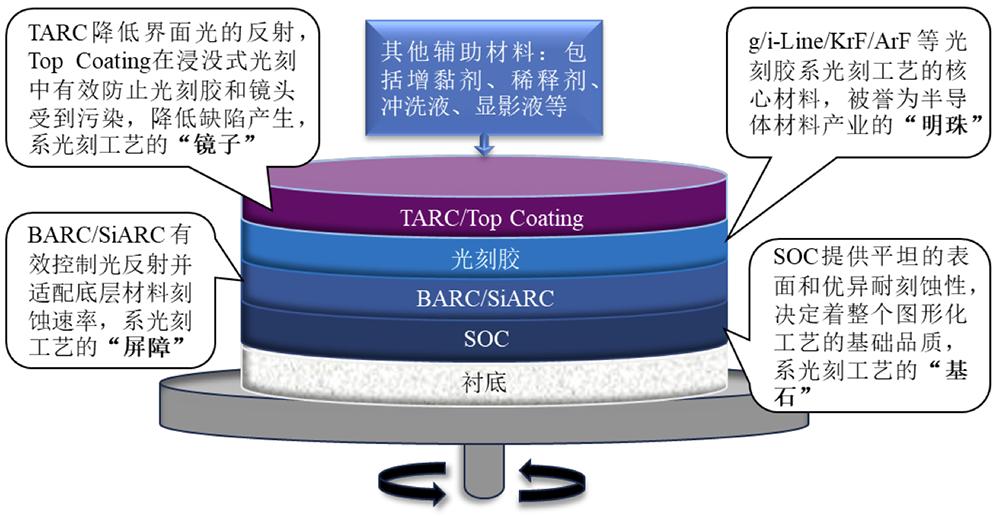

▲恒坤新材光刻材料主要应用于12英寸集成电路晶圆制造光刻工艺环节

根据弗若斯特沙利文市场研究统计,在12英寸集成电路领域,恒坤新材自产光刻材料销售规模已排名境内同行前列,2023年,其SOC与BARC销售规模均已排名境内市场国产厂商第一。

报告期内,其客户涵盖了多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂,实现境外同类产品替代,打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。

另据其股东厦门市产业投资基金披露,恒坤新材是国内12英寸晶圆制造先进制程上出货量最大的光刻胶企业。

恒坤新材注册资本为3.82亿元,2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业,法定代表人、控股股东、实际控制人均为其董事长、总经理易荣坤。

该公司曾于2015年5月在股转系统挂牌,于2021年5月完成股转系统摘牌。

本次发行上市,恒坤新材募资总额为10.10亿元,募资净额为8.92亿元,用于集成电路前驱体二期项目与集成电路用先进材料项目。其本次募投项目拟新建约500吨KrF/ArF光刻胶等光刻材料、760吨TEOS等前驱体材料产能。

01.

上半年营收近3亿,

自产产品收入占比超86%

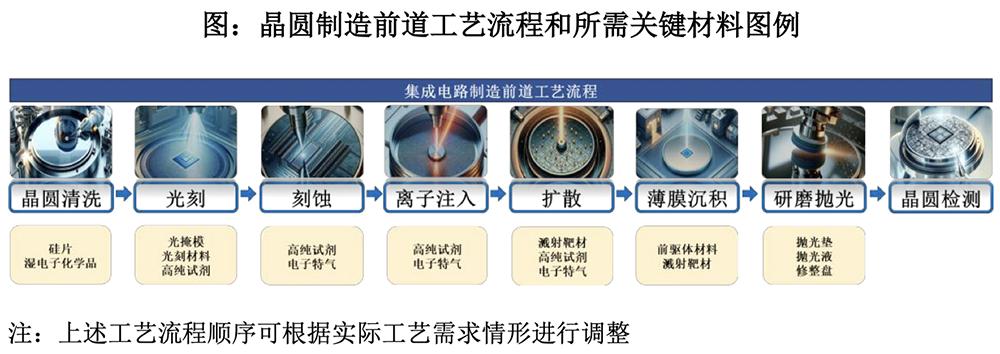

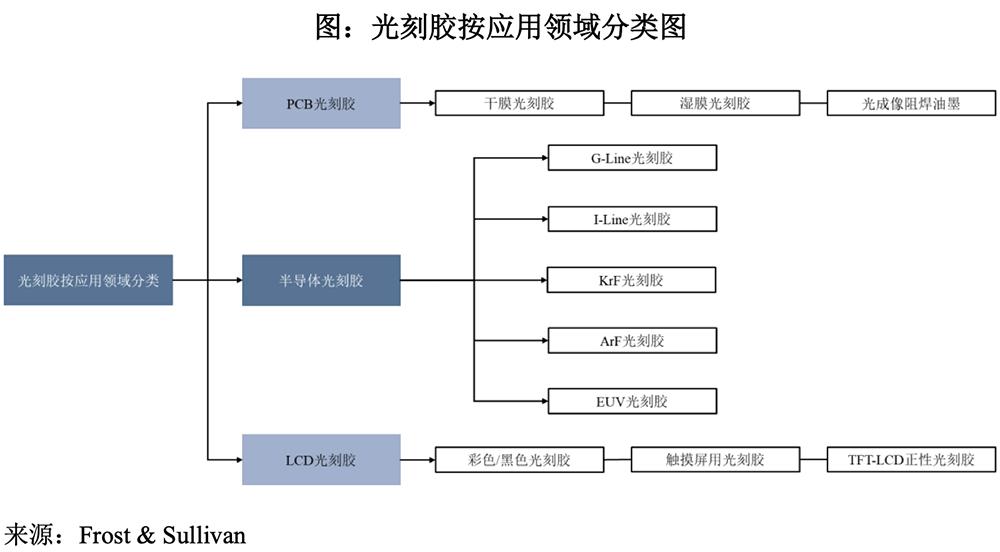

集成电路关键材料可以分为前道工艺晶圆制造材料和后道工艺封装材料。恒坤新材的主要产品光刻材料、前驱体材料都属于前道工艺晶圆制造材料,光刻中涂胶环节会用到光刻材料,薄膜沉积环节会用到前驱体材料和靶材。

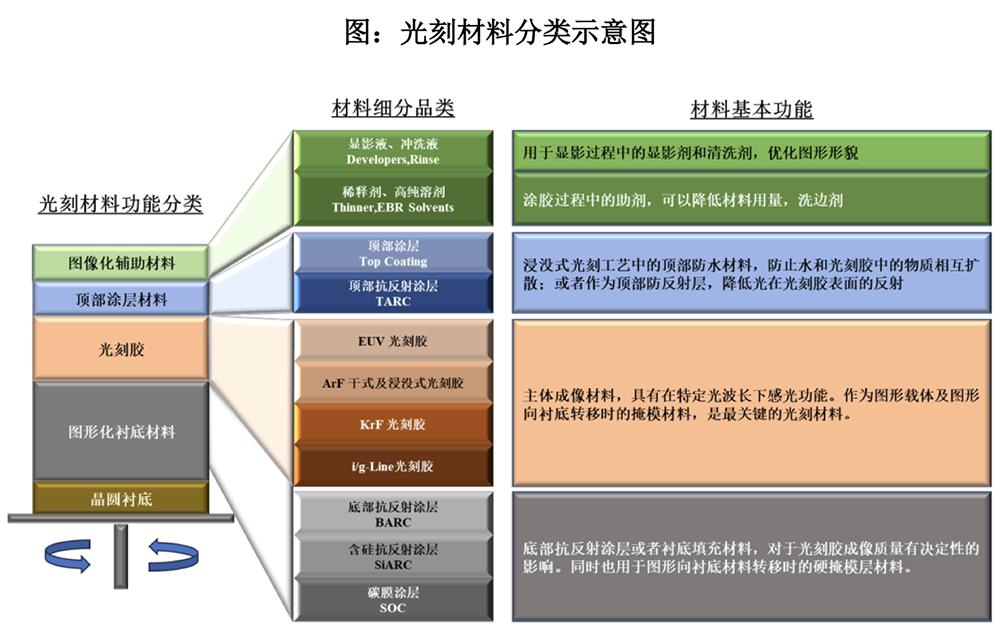

光刻材料贯穿整个光刻工艺,主要包括SOC、ARC、光刻胶、 Top Coating、稀释剂、冲洗液、显影液等,决定着晶圆工艺图形的精密程度与产品良率。

近年部分关键材料已逐步实现国产化应用,但整体国产化水平仍然较低。尤其在中高端领域,根据弗若斯特沙利文市场研究,在12英寸集成电路领域,i-Line光刻胶、SOC国产化率10%左右,BARC、KrF光刻胶国产化率1-2%左右,ArF光刻胶国产化率不足1%,EUV光刻胶完全由国外厂商垄断。

根据弗若斯特沙利文市场研究统计,2023年,恒坤新材SOC与BARC销售规模均已排名境内市场国产厂商第一。2024年,其SOC销售规模达2.32亿元,预计境内市占率超过10%。

恒坤新材的技术储备覆盖128层及以上3D NAND、18nm及以下DRAM存储芯片以及7-90nm技术节点逻辑芯片等境内集成电路产业主要布局产品。

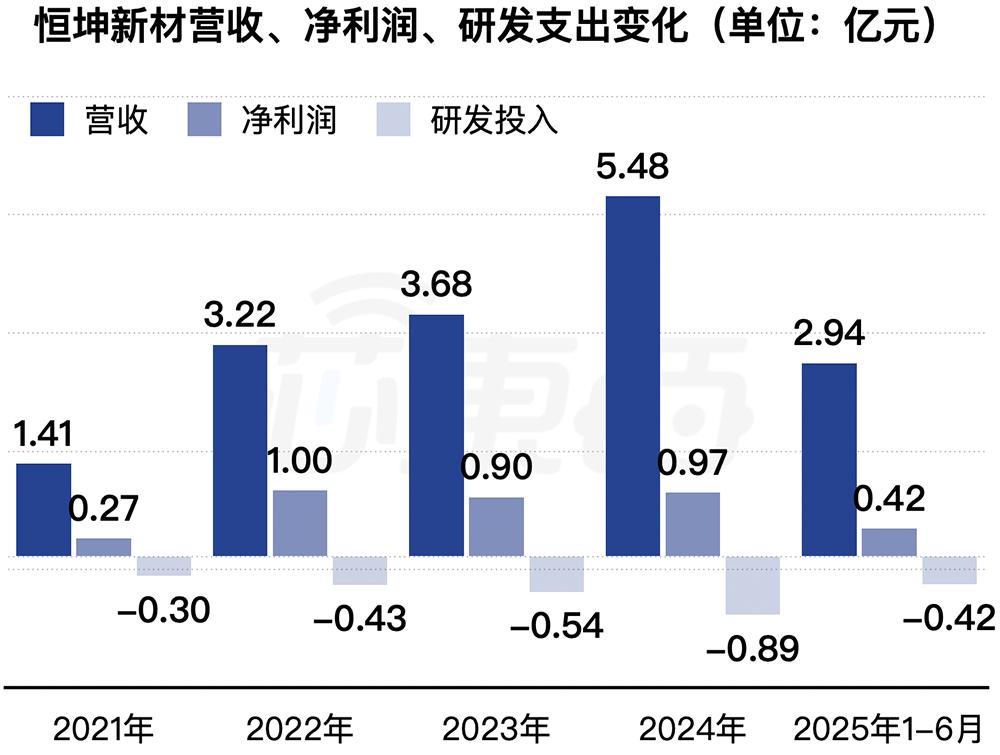

2021年、2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,其营收分别为1.41亿元、3.22亿元、3.68亿元、5.48亿元、2.94亿元,净利润分别为0.27亿元、1.00亿元、0.90亿元、0.97亿元、0.42亿元,研发费用分别为0.30亿元、0.43亿元、0.54亿元、0.89亿元、0.42亿元。

▲2022年至2025年1-6月,恒坤新材的营收、净利润、研发支出变化(芯东西制图)

过去三年半,恒坤新材自产产品销售收入分别为1.24亿元、1.91亿元、3.44亿元、2.50亿元,占主营业务收入的比例分别为38.94%、52.72%、63.77%、86.68%,收入和占比逐年增长。

报告期内,其自产光刻材料毛利率分别为39.17%、35.70%、33.47%、36.33%,处于可比公司可比业务毛利率的中间水平,与平均水平接近;自产前驱体材料毛利率分别为-329.59%、-19.91%、-1.56%、9.62%,2025年1-6月随着产量进一步提升,毛利率已由负转正。

截至2025年6月30日,恒坤新材共有员工376名,其中研发人员共73人,占员工总人数的比例为19.41%;自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。截至报告期末,该公司已取得专利授权101项,其中发明专利43项。

02.

自产光刻材料销售规模

累计超过55000加仑

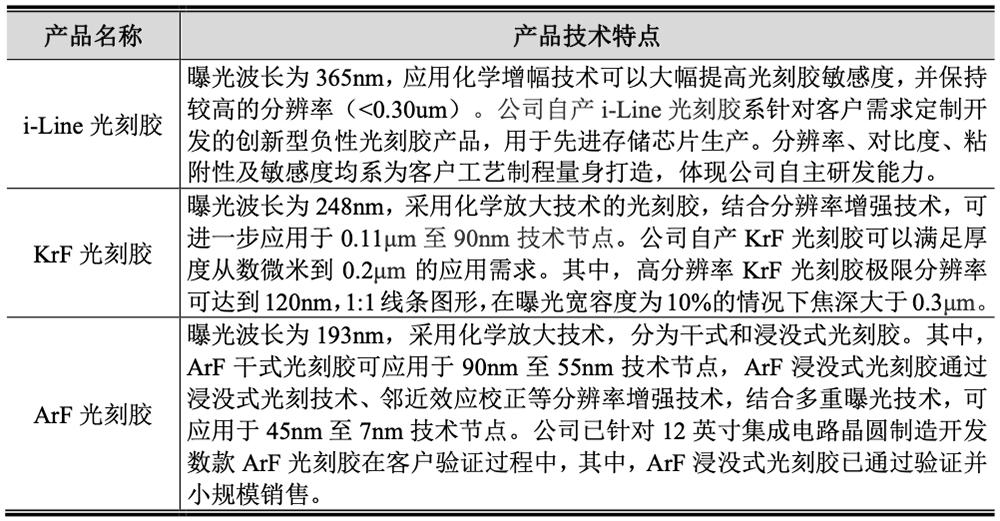

报告期内,恒坤新材已实现销售的光刻胶包括KrF光刻胶、特殊应用i-Line负性光刻胶,ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售,并有多款光刻胶进入客户验证流程。

对于自产产品,恒坤新材子公司福建泓光与大连恒坤分别负责光刻材料与前驱体材料的生产工作,并采用以销定产的生产模式。

报告期内,恒坤新材自产光刻材料中SOC收入金额占各期自产光刻材料收入的比例均超过75%;BARC于2021年实现销售,i-Line光刻胶、KrF光刻胶于2022年实现销售,并均实现快速增长;ArF光刻胶在2024年开始取得部分收费订单,2025年1-6月已超过去年全年水平。

截至报告期末,恒坤新材累计的自产光刻材料销售规模超过55000加仑,其自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。

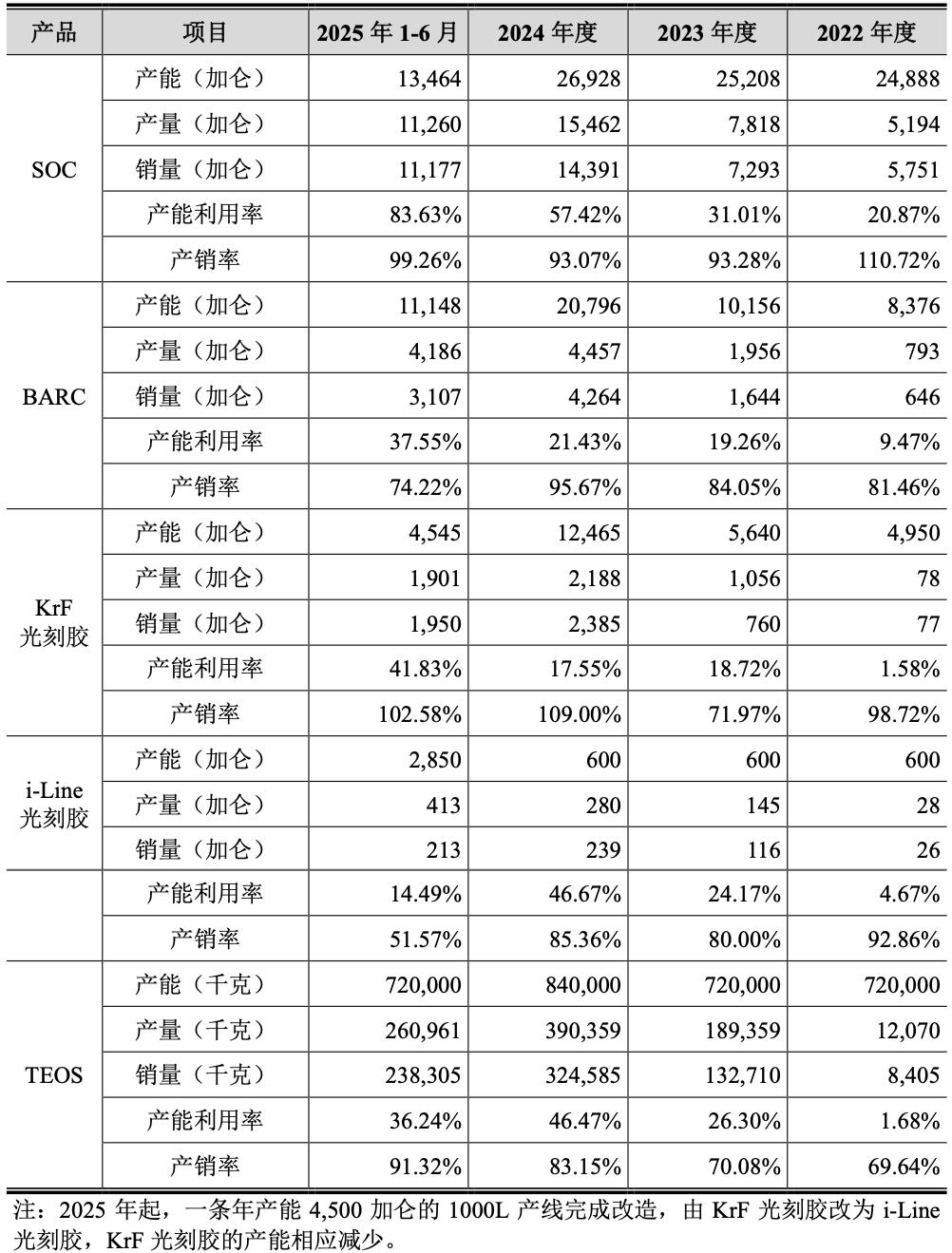

其自产SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶、TEOS前驱体材料的产能、产量、销量如下:

该公司自产KrF光刻胶和i-Line光刻胶已累计量产供货超过5500加仑,已有超过10款i-Line光刻胶、KrF光刻胶及ArF光刻胶进入验证流程,部分产品已验证通过并小规模销售。

境内企业除恒坤新材已实现i-Line光刻胶与KrF光刻胶量产供货外,包括南大光电、北京科华、上海新阳、瑞红苏州等也有半导体光刻胶产品在验证或量产供货过程中。

恒坤新材进入客户验证流程的光刻材料还包括SiARC、Top Coating以及其他光刻工艺配套试剂等。

报告期内,其自产前驱体材料收入金额分别为189.31万元、1855.93万元、4420.26万元、3048.70万元,自主生产的TEOS陆续实现销售,收入规模保持较快增长趋势。

除TEOS外,恒坤新材已在开发其他硅基与金属基前驱体材料,已有超过5款前驱体材料在研发或验证过程中。

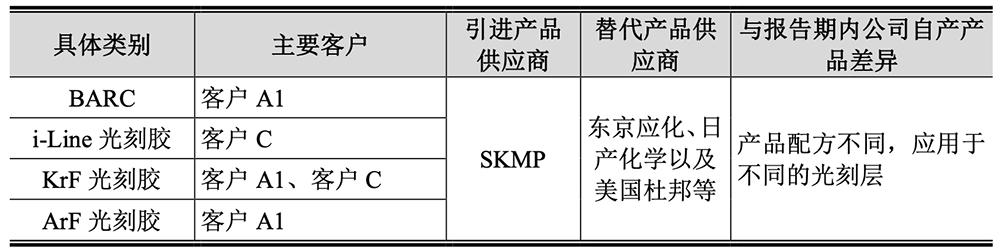

对于引进产品,恒坤新材引进了包括KrF 光刻胶、BARC、ArF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料,硅基前驱体、金属基前驱体等前驱体材料,电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料,走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。

其引进光刻材料相关产品均系替代美日厂商同类产品,满足了境内晶圆厂关键材料的替代需求。

前驱体材料方面,恒坤新材自产TEOS已在客户A1实现销售,并已通过客户C、客户D验证,且自主研发的金属基前驱体材料已进入客户验证流程。

03.

前五大客户销售占比超过95%,

覆盖多家国内头部晶圆厂

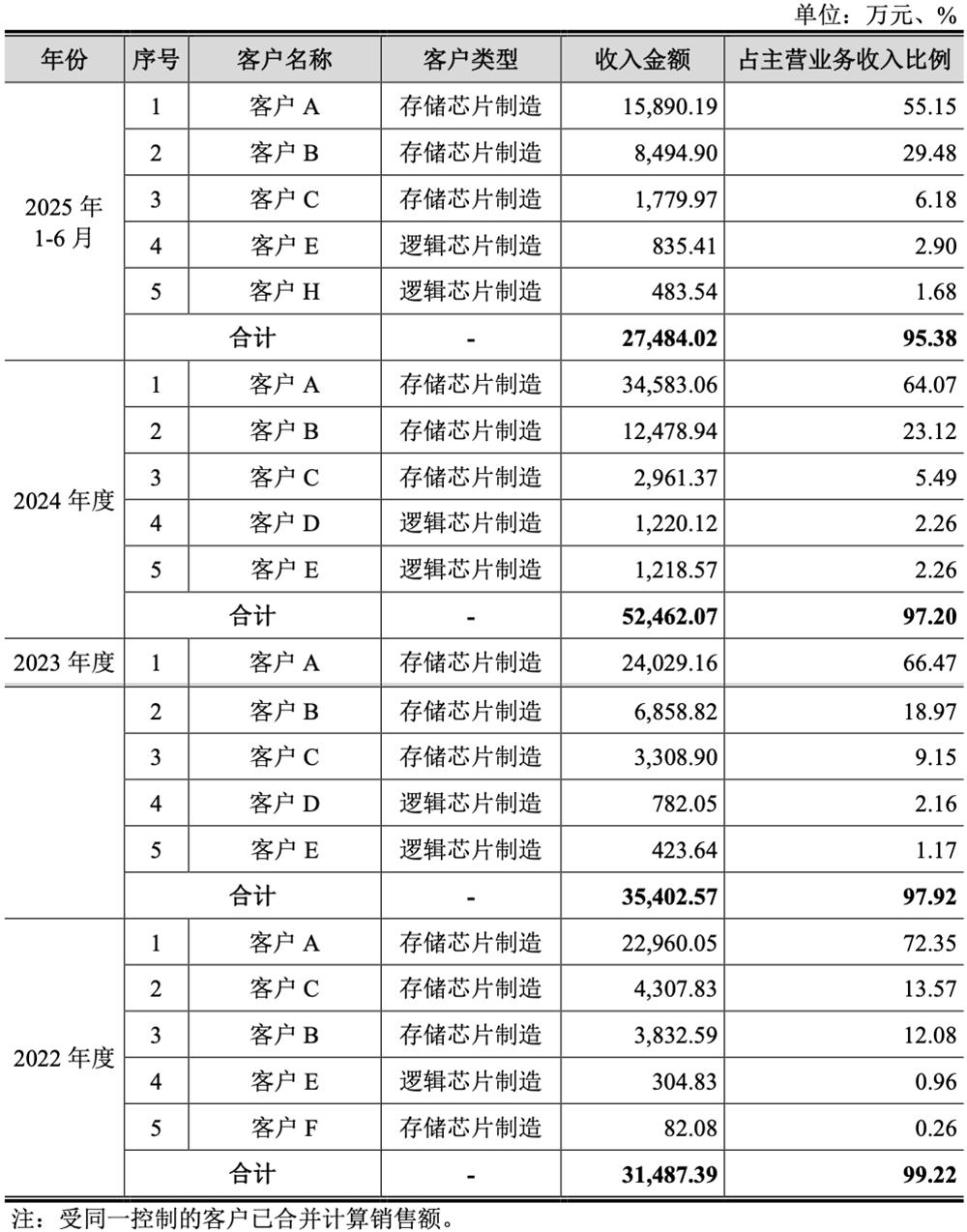

2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,恒坤新材向前五大客户的销售额占主营业务收入的比例分别为99.22%、97.92%、97.20%、95.38%,向第一大客户的销售占比分别为72.35%、66.47%、64.07%、55.15%。

根据弗若斯特沙利文统计,客户A、客户B、客户C、客户D、客户E均为2023年境内产能前十大晶圆厂。客户A、客户B、客户C均为知名存储芯片制造厂商,客户D、客户E等均为知名逻辑芯片生产厂商。

恒坤新材向第一大客户整体销售收入保持同比增长,2025年1-6月向第一大客户的自产业务收入增长迅速,同比增长超过80%,抵消了SKMP直接向第一大客户销售对恒坤新材引进业务收入的影响。

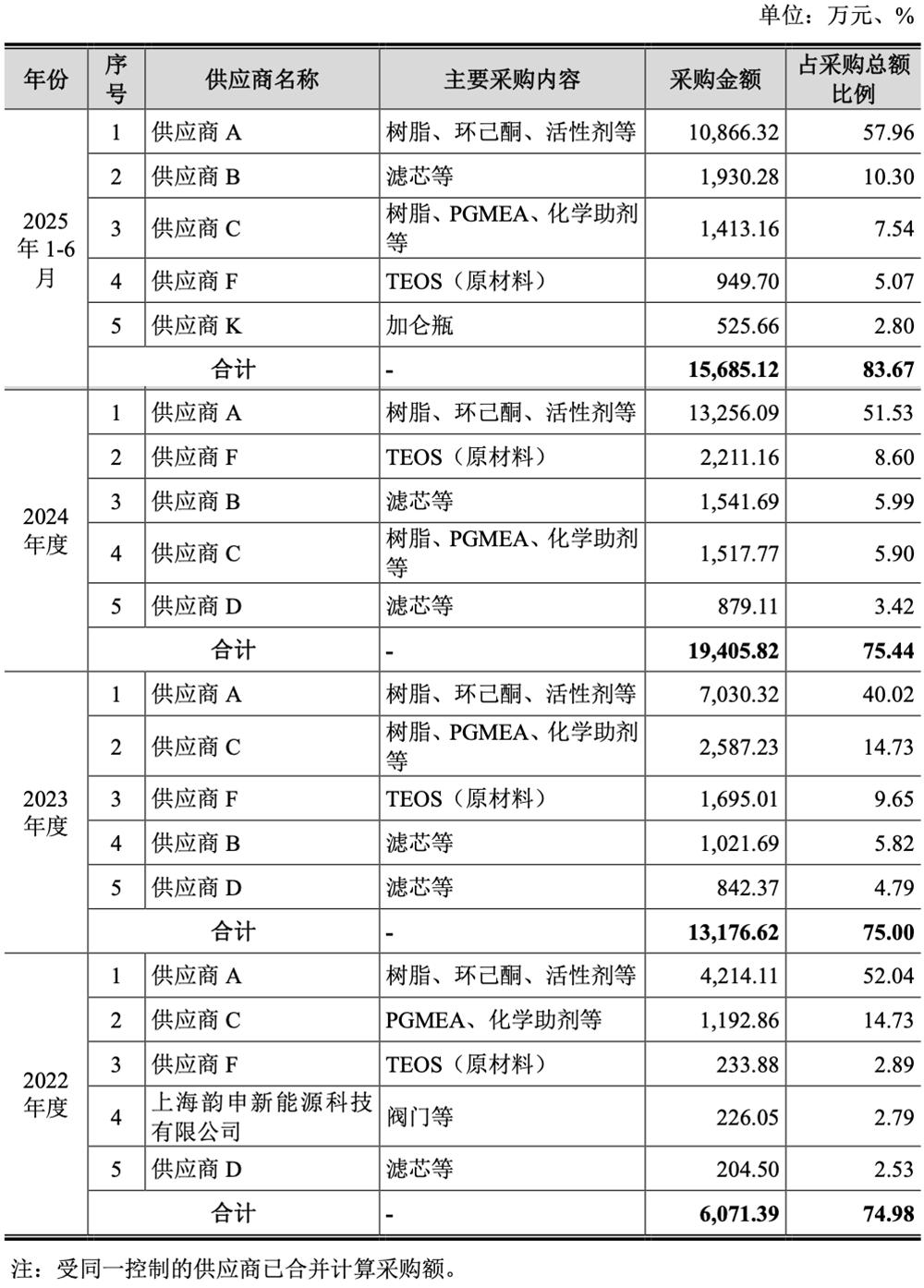

报告期内,恒坤新材原材料采购金额逐年增加,主要原材料仍然通过境外供应商供应,其向前五大原辅料供应商采购金额的占比分别为74.98%、75.00%、75.44%、83.67%,逐年上升。

04.

11年前转型入局集成电路,

2022年自产产品收入突破亿元

恒坤新材成立于2004年,起初主营产品是光电膜器件及视窗镜片产品,自2014年起推进筹划业务转型,并确定以集成电路领域关键材料为业务转型战略方向。2014年,其营收已突破2亿元。

2017年,恒坤新材引进的进口光刻材料与前驱体材料陆续通过多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂验证,并实现常态化供应。2020年以来,恒坤新材自产光刻材料与前驱体材料陆续通过多家客户验证并实现销售,并在2022年实现自产产品销售收入突破亿元大关。

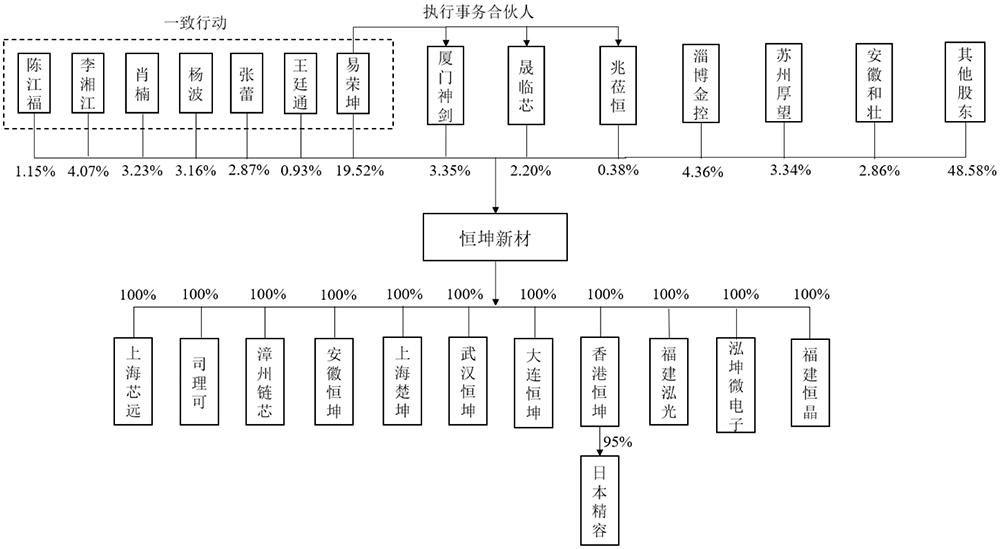

截至招股书签署日,恒坤新材法定代表人、董事长、总经理易荣坤合计控股40.87%,是恒坤新材的控股股东、实际控制人。

本次发行完成前后,恒坤新材股本结构如下:

其股东深创投属于国有实际控制股东,淄博金控、漳州高新属于国有股东 。

2024年,恒坤新材董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司领取报酬的情况如下:

上述人员中, 庄超颖为恒坤新材外部董事,不在该公司领取薪酬;黄兴孪、苏小榕、邹友思仅在该公司领取独立董事津贴,不享有其他福利待遇。

05.

结语:集成电路关键材料国产化应用

已成为国家重要战略

集成电路关键材料研发与验证周期均较长,且从验证到客户导入最终实现批量供货还需较长时间,集成电路关键材料国产化战略任重道远。

现阶段,境内关键材料厂商虽然已有突破,但是尚未在先进制程形成大规模量产供货局面,光刻材料、前驱体材料等关键材料仍然依赖进口,市场份额主要掌握在少数几家如美国杜邦、信越化学、日本合成橡胶、东京应化、日产化学、富士胶片等美国和日本材料企业手中。

恒坤新材自产产品已达到美国和日本同类产品同等水平,并在多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂实现销售,积累了众多优质客户资源,确保其在后续产品导入和验证过程中具备先发优势。