1、六维力传感器领域现“军备竞赛”:柯力传感如何打开机器人业务新增长极?

2、从数据流动到智能反馈,DFF如何重塑半导体测试流程?

3、魏哲家:先进制程需求远超预期,产能不够,还是不够

4、日本2026年起强制芯片制造厂防网络攻击,保障供应链安全

5、东微半导董事长携脑机接口技术入驻“脑智天地”

1、六维力传感器领域现“军备竞赛”:柯力传感如何打开机器人业务新增长极?

随着人形机器人从“表演型”走向“实用型”,六维力传感器作为人形机器人新一代“神经末梢”正迎来价值释放期。而在这一赛道的军备竞赛中,柯力传感凭借技术积累和系列战略布局,实现了从机器人本体到底层关键力学传感元器件的全覆盖,初步构建起以六维力/力矩传感器为核心,融合触觉、IMU等多模态感知能力的机器人传感解决方案能力,为参与人形机器人全产业链竞争和系统降本奠定了有力基础。

此外,柯力传感通过持续加大研发投入,已掌握六维力传感器的结构解耦、算法解耦、高速采样与通讯等关键技术,以及新购置的自动化测试与机加工设备已投入使用,实现了全自动化标定与检测,显著提升产品精度、一致性与生产效率,为后续大批量交付提供了重要保障。

机器人业务或打开新增长极

依托“传感器森林”战略与机器人传感器核心产业布局,柯力传感实现营收、净利润双增。

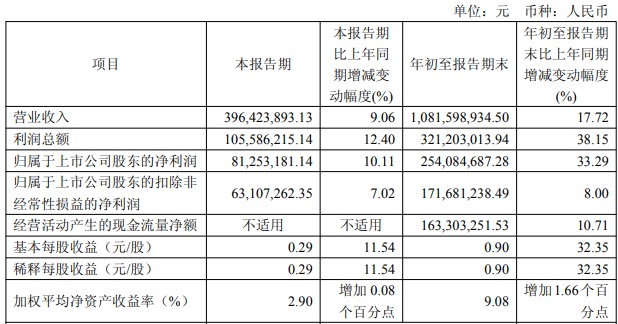

据柯力传感发布的2025年三季报显示,公司前三季度营业收入为10.82亿元,同比增长17.72%;归母净利润为2.54亿元,同比增长33.29%;扣非归母净利润为1.72亿元,同比增长8.00%。分季度来看,Q3柯力传感实现营业收入3.96亿元,同比增长9.06%;实现归母净利润0.81亿元,同比增长10.11%;扣非归母净利润为0.63亿元,同比增长7.02%。

图自柯力传感2025年三季度财报

这一业绩增速相对稳健,且盈利能力有所改善。2025年前三季度,柯力传感的毛利率、净利率分别为44.12%、26.93%,分别较2024年同期增加0.80、3.25个百分点,平均净资产收益率为9.37%,较去年同期增加1.95个百分点。

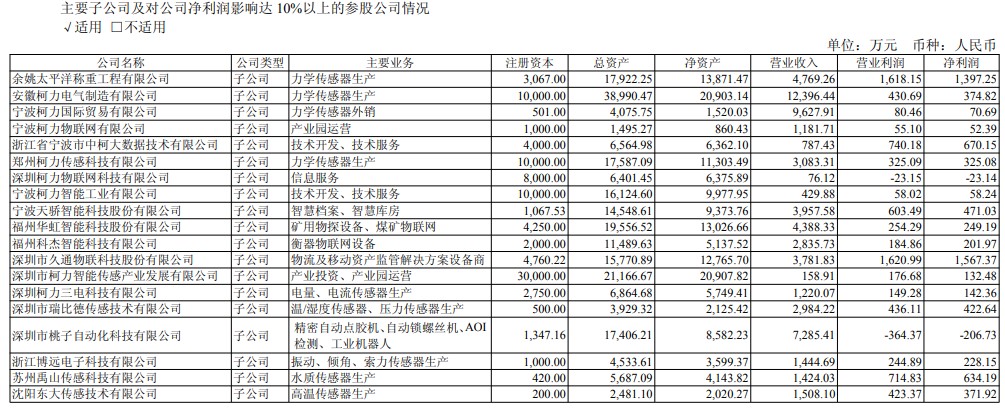

此前,柯力传感曾在2025年半年报中简单指出,其业绩增长主要系新增并表子公司所致。

图自柯力传感2025年上半年财报

进一步梳理柯力传感的业绩亮点,主要包括聚焦人形机器人赛道,完成对多家企业战略投资,实现从机器人本体到底层关键力学传感元器件全覆盖;已向超50家机器人企业送样,六维力传感器出货近千套,部分获小批量订单;以及新购置设备投入使用,并推进MEMS硅基六维力/扭矩传感器研发,提升产品性能、精度和生产效率。

作为国内应变式传感器龙头企业,柯力传感的主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,连续15年市场占有率第一,产品覆盖力学、温度、湿度、电量等20余种物理量传感器,形成“感知+算法+云平台”全栈能力。

如今,随着人形机器人领域快速发展,柯力传感正在围绕该产业链实施系统性布局,打造“传感器+物联网”协同生态,目前已完成人形机器人手腕、脚腕、工业臂、协作臂末端的产品系列开发,尤其是六维力传感器线性精度达0.1%FS,打破国际垄断,有望通过机器人业务打开新增长极。

据了解,作为人形机器人新一代“神经末梢”,六维力传感器是解决运动控制难题的关键零部件。所谓“六维”,即同时感知来自X、Y、Z三个方向的力,以及绕三轴的三个力矩,是机器人在抓取、拧转、移动等动作中不可或缺的感知维度。例如特斯拉Optimus Gen 2配置了4个六维力传感器、28个一维力传感器及其他触觉传感器;优必选Walker机器人的手腕和脚腕处,共搭载4个六维力传感器等。

美国银行全球研究分析师报告预测,2025年全球人形机器人出货量可能达到1.8万台。另据中金公司研报预测,六维力传感器未来在人形机器人中渗透率或高于30%。

尽管市场前景可观,但高精度的六维力传感器尚未成为机器人的“标配”。在系列技术难题与应用挑战下,如何在量产能力、成本控制与研发投入之间取得平衡,正成为行业企业面临的重要新课题。

正如柯力传感董事、副总经理、董事会秘书叶方之在2025年第三季度业绩说明会上所言,“公司将根据行业发展和客户需求适时调整产能。”

目前,柯力传感的六维力传感器的自动化测试与机加工设备已投入使用,实现全自动化标定与检测,显著提升产品精度、一致性与生产效率,为后续大批量交付提供保障。样品客户已测试合格,订单已完成交付,目前尚无批量化订单。

以系统性布局构筑竞争壁垒

尽管人形机器人市场进入快跑阶段,但由于行业尚未形成统一标准,定制化、响应速度与平台化研发能力,正在成为相关传感器企业的关键能力。而在国产六维力传感器走向量产“前夜”进程中,柯力传感因技术积累和前期布局具备一定优势。

据了解,在六维力传感器方面,柯力传感通过持续加大研发投入,已掌握结构解耦、算法解耦、高速采样与通讯等关键技术,同时正积极推进 MEMS 硅基六维力/扭矩传感器的研发,着力实现产品向微型化、高频响、嵌入式力控算法集成等方向升级。此外,其2025年4月新购置的自动化测试与机加工设备已投入使用,将为后续大批量交付提供重要保障。

柯力传感六维力传感器 图自官方公众号

但柯力传感也面临着严峻的竞争挑战,即如今已有汉威科技、安培龙、华培动力、中航电测、索辰科技等十几家A股上市公司在该领域展开“军备竞赛”,而且预计将有更多参与者涌入赛道。

其中,东华测试的六维力传感器处于小批量试制阶段;敏芯股份启动了六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压力及温度传感器的研发立项,并积极推动与相关厂商进行技术交流和产品落地应用;安培龙等厂商的六维力传感器尚在样品研发阶段,相关专利已获批准,预计后续江将推进至交付流程;中航电测在六维力传感器研发方面取得多项技术攻坚重要进展;九鼎投资跨界收购具备六维力传感器正向研发能力的南京神源生等。

此外,值得注意的是,蓝点触控近日完成C轮超亿元人民币融资,重点投入产品研发、产能提升、团队建设与海外市场拓展。据悉,目前蓝点触控六维力传感器出货量已过万套,占国内人形机器人出货量80%,产品广泛应用于人形机器人、协作机器人、工业机器人等多元场景。

然而,即便国内企业在技术研发上取得多维突破,在精度、稳定性和可靠性方面的持续提升,但六维力传感器目前的总销量仍然较低,生产工艺复杂且成本较高,业内的降本需求极为迫切。哪家企业能降低六维力传感器的成本,就有可能在“军备竞赛”中占得先机。

据了解,目前六维力传感器的价格差异较大。进口品牌的单价通常在2万元至10万元,国产中高端产品价格在1万元至5万元之间。鉴于六维力传感器的价格水平将较大程度取决于传感器的规模产量,柯力传感基于全栈技术积累和量产保障布局将具备一定竞争优势。

但也有行业分析称,当前力传感器赛道尚未进入拼价格、抢份额的阶段,核心零部件厂商仍然有一定的议价能力,整个行业尚处于“联合打仗”阶段。在这一过程中,具备研发实力和快速交付能力的企业,将在未来的人形机器人供应链中占据更有利的位置。

对此,柯力传感通过实施系统性布局也将具备不俗竞争力,即在上半年完成对人形机器人本体企业——开普勒人形机器人,触觉传感器企业——他山科技、猿声先达,以及惯性测量单元(IMU)领先企业无锡北微传感的战略投资,实现了从机器人本体到底层关键力学传感元器件的全覆盖,初步构建起以六维力/力矩传感器为核心,融合触觉、IMU等多模态感知能力的机器人传感解决方案能力,为参与人形机器人全产业链竞争和系统降本奠定了有力基础。

2、从数据流动到智能反馈,DFF如何重塑半导体测试流程?

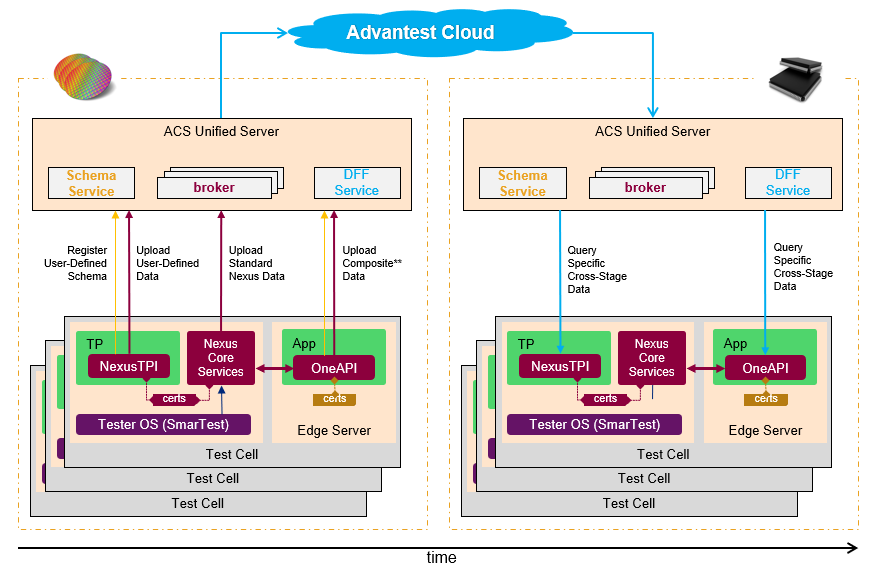

在上一篇中,我们揭示了半导体测试面临的核心挑战,并介绍了数据前馈/反馈(DFF)机制如何打破数据孤岛,实现测试流程的智能化转型。

本篇将聚焦于DFF的核心驱动引擎——ACS Nexus,看看它如何在真实生产中创造价值,并推动测试从“执行”走向“决策”。

核心能力:ACS Nexus如何赋能智能测试?

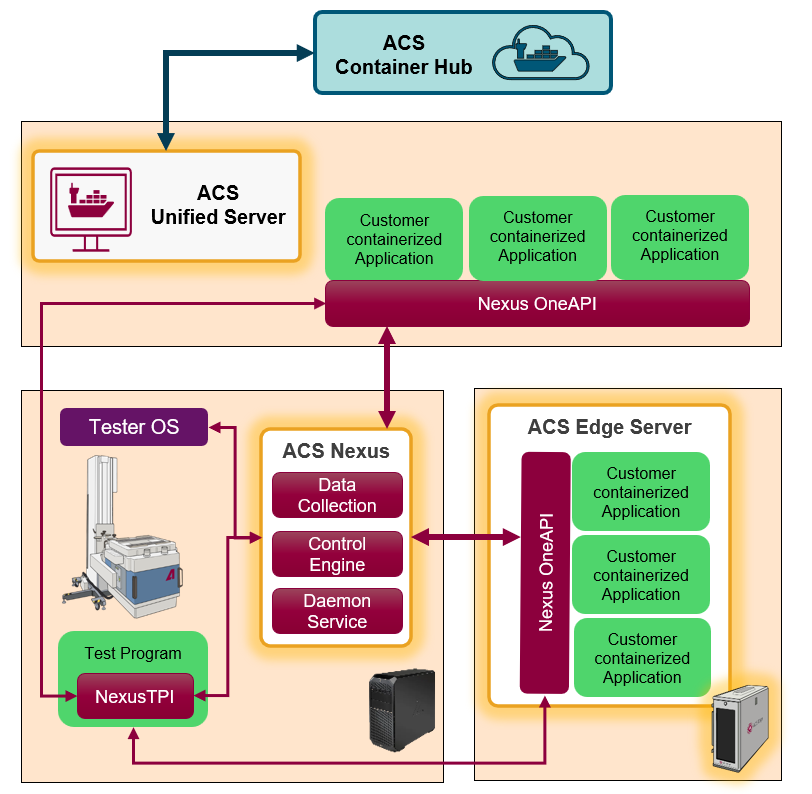

在整个ACS RTDI平台中,ACS Nexus是连接测试现场与数据智能的关键枢纽。

核心能力概览:

实时数据采集:在测试过程中,ACS Nexus可持续采集关键数据,包括测量值、测试结果、设备状态等。

智能数据流转:支持数据在测试流程中前馈至后段,或从后段反馈至前段,实现流程闭环。

灵活数据结构:兼容标准数据与用户自定义数据,适应多种测试需求与客户场景。

安全稳定传输:具备加密通信与异常处理机制,保障数据在高负载环境下的稳定性。

快速接入与部署:支持标准化接口,客户可快速集成,无需改动原有测试架构。

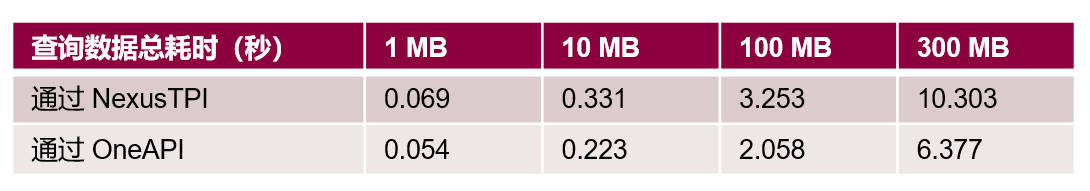

开放接口:支持C++和Python,通过OneAPI和NexusTPI实现测试程序与应用的双向通信。

超易用:ACS Nexus在接口设计上追求“简洁而强大”,将复杂性尽可能地封装在系统内部。

毫秒级响应:测试数据上传和查询最快可达毫秒级,满足高并发场景。

打通测试全流程:DFF如何让数据参与实时决策?

与传统事后分析不同, DFF 机制让不同阶段的数据在生产过程中实时协同,参与决策。

工作流是这样的:

1.数据写入:在测试执行过程中,ACS Nexus实时采集标准测试数据(如测量值、Bin结果)并上传;测试程序通过 NexusTPI 上传自定义数据,同时应用程序可通过 OneAPI 上传算法推理结果或统计信息。

2.数据流转:所有数据在 ACS Unified Server 中根据用户设定的规则进行筛选,并按需前馈到后续测试阶段或反馈到前段流程。例如,上图中晶圆测试数据被传递到封测厂的服务器。

3.数据分析:在最终测试阶段,测试程序或应用程序可以通过 NexusTPI / OneAPI查询指定芯片的晶圆阶段数据,并结合当前测试数据进行综合推理。

4.实时决策:测试程序通过 NexusTPI与应用程序交互,获取最新推理结果,从而动态调整后续测试流程。

这一闭环让测试流程具备“即时反应”能力:数据不仅被记录,更成为驱动优化的基础,支持客户构建更灵活、更智能的测试策略。

应用落地:DFF如何在真实生产中创造价值?

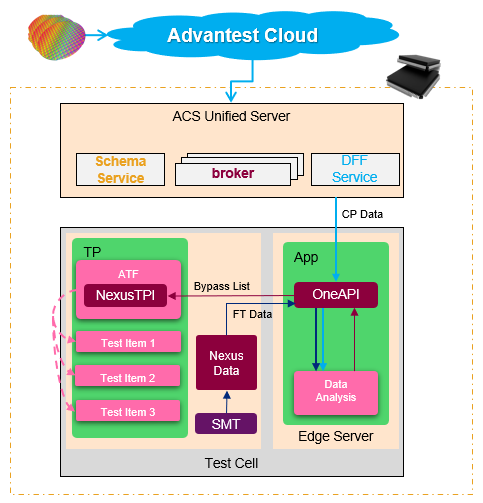

降低测试成本:自适应测试流程

在传统测试中,每个芯片都需要执行完整的测试流程;随着芯片变得越来越复杂,生产周期要求越来越短,这种测试方法面临许多挑战:

大量的测试项目需要大量的测试时间。

固定顺序的测试流程难以满足客户的灵活性要求。

一些高风险的测试项目无法优先处理,导致资源利用不足。

有DFF之后,可以这样做:

1.在最终测试开始前,应用程序通过 OneAPI获取该芯片在晶圆阶段的数据,并结合当前数据进行分析。

2.算法识别低风险项并生成绕过列表,通过 NexusTPI回传给测试程序。

3.测试程序在同一批次内调整执行顺序,跳过冗余测试,优先处理关键项。

4.后续测试结果还能反馈到晶圆厂,进一步优化下一批策略。

通过这种跨阶段数据驱动的动态调整,测试流程不再“一刀切”,而是针对每个芯片动态调整,减少测试时间,同时保障质量。

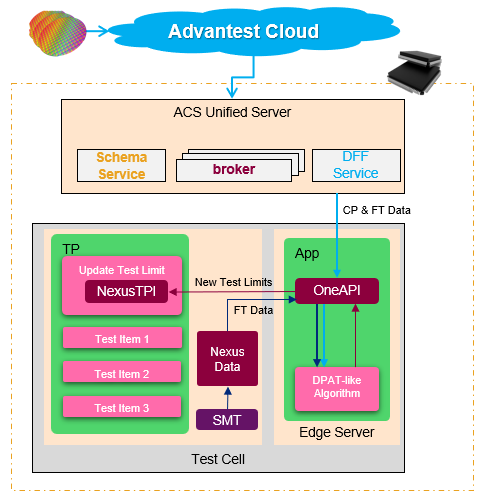

提升芯片质量:DFF + DPAT

汽车芯片对可靠性要求极高,任何缺陷都可能带来巨额损失。DPAT(动态参数调整与测试)依赖当前批次数据,初始参考值通常在测试一定数量芯片后才计算,这意味着早期出货仍存在风险。

有DFF之后,可以这样做:

多台设备生产同类芯片时,DFF让这些设备实现数据共享,DPAT算法可基于更大数据集动态调整测试限值,识别潜在缺陷更精准。

测试程序在测试开始时即可获取最新限值,并在随后的参数测试中应用,降低误判率,减少PPM缺陷率。

跨机台的数据协同让DPAT从“批次优化”升级为“全线优化”,满足AEC-Q001 Rev-D等高标准。

重塑测试流

半导体测试正面临数据量激增、流程复杂和效率压力。DFF提出的新机制,让不同阶段的数据协同工作:晶圆测试结果可以提前优化封装测试,后道测试数据也能反向调整前道策略。这种机制让测试策略更灵活,并为质量控制提供更充分的数据支持。

ACS Nexus作为DFF的核心引擎,提供开放接口和安全架构,支持客户算法快速集成,帮助构建跨阶段的数据闭环,加速测试流程智能化,推动制造走向数据驱动时代。

3、魏哲家:先进制程需求远超预期,产能不够,还是不够

台积电董事长暨总裁魏哲家与前董事长刘德音上周共获美国半导体产业协会(SIA)年度最高荣誉“罗伯特·诺伊斯奖”(Robert N. Noyce Award)。魏哲家在讲话中表示先进制程“不够、不够、还是不够”,显示台积电在全球供应链中的关键地位正持续攀升。

台积电指出,此奖项代表全球对公司长期推动先进制程、先进封装与制造生态系统贡献的高度肯定。从7nm、5nm、3nm到即将量产的2nm,台积电在过去十余年间跨越多个技术节点,并在美国、日本、欧洲等地加速建厂,其全球制造布局已成为AI时代的基础建设。

在致词时,魏哲家与刘德音均回顾双方共事近三十年的历程,并强调这份荣耀属于整个台积电团队。

谈到AI驱动的先进制程需求时,魏哲家直指客户需求远超预期。他透露,依照各家大客户的产品规划与成长预期来看,“台积电现有产能大约还差3倍”,先进制程产能“不够、不够、还是不够”。

4、日本2026年起强制芯片制造厂防网络攻击,保障供应链安全

据报道,日本经济产业省将从2026财年开始,要求芯片制造厂采取针对网络攻击的防护措施,作为获取政府补贴的条件之一。此举旨在降低可能影响广泛行业的供应链风险。

此前,东京方面仅建议芯片制造厂采取各种网络安全措施。然而,随着全球网络攻击事件频发,导致企业活动中断,日本决定将此类措施纳入即将在下个财年(4月开始)生效的指南中,作为强制性要求。

日本目前要求接受补贴的生产商在供应链紧张时增加国内生产,或防止技术泄露。半导体工厂高度自动化,使用各种先进设备,一些专家认为它们需要比其他行业更为广泛的安全措施。

新指南还针对芯片制造设备和材料的制造商设定了网络安全要求。覆盖的设施范围将根据需要逐步扩大。

生产线中安装的设备类型和数量等信息可能属于商业机密。日本经济产业省将要求企业限制进入设施的人员及其携带的设备类型。

一旦遭受攻击,迅速恢复以最大限度减少损失至关重要。设施需要指定专人负责监督应对工作,生产线必须进行划分,以防止计算机病毒扩散到整个工厂。

根据联邦调查局(FBI)的数据,2024年针对关键制造业或能源基础设施的攻击约为4900起。按行业划分,制造业是勒索软件受害最多的领域。

2018年,台积电的一家主要工厂遭受病毒攻击,导致生产中断三天,造成约190亿日元(按当前汇率约合1.2亿美元)的损失。英伟达和三星也遭受过类似攻击。

日本政府计划在2024年政策框架下,向芯片制造行业提供超过10万亿日元的援助,以提振人工智能和芯片产业。

5、东微半导董事长携脑机接口技术入驻“脑智天地”

近日,据上海脑机接口未来产业集聚区(脑智天地)消息,上海东脑智合技术有限公司近日完成注册,正式落地闵行“脑智天地”。该公司由东微半导(688261.SH)董事长龚轶等发起设立,被视为脑智天地集聚全球脑机接口前沿技术资源的重要一环。

公开信息显示,东脑智合汇聚了半导体与神经科学领域的多位顶尖人才。创始人龚轶在模拟芯片、功率器件等半导体领域深耕多年,拥有扎实的技术积累和产业化经验。公司还引入了国际上经验丰富的生物传感器芯片开发团队,在超低功耗、高通量脑专用芯片和系统的底层架构定义与开发上开展协同攻关。

在电极技术方面,东脑智合的核心团队由中国科学院半导体所研究员、中国科学院大学岗位教授裴为华领衔,其在神经接口技术领域已深耕20余年,现任中国脑机接口产业联盟硬件组副主席。公司表示,将以全球独创的液压驱动柔性神经触手电极技术为核心,面向科研级和医疗级场景,推进侵入式脑机接口全栈式核心技术布局,目标是成长为全球顶尖的脑机接口企业之一。

从政策环境看,“十二五”以来,包含脑机接口在内的脑科学与人工智能研究,在我国国家科技规划中的地位不断提升,经历了从基础前沿布局到加快促进技术产业化落地的渐进过程。近期,国家和地方层面相继出台鼓励脑机接口发展的政策,包括推动相关技术进入医保支付体系、在医疗机构设立专门病房等,脑机接口产业的战略地位持续抬升。

东脑智合方面表示,将充分利用上海在人才、资本及产业链配套方面的综合优势,依托脑智天地打造的开放创新平台,加快技术转化和产品化进程,并积极参与国内外标准制定与产业生态构建。据悉,2025年全国脑机接口大会将于12月初在脑智天地举办,届时全球脑机接口领域的专家学者和前沿科技团队将齐聚闵行,共同探讨脑机接口未来产业在中国的应用前景与发展路径。