1.北京大学深圳研究生院在高性能低维柔性电子集成方向取得重要进展

2.中国科大在无掩膜深紫外光刻技术研究中取得新进展

3.西电大郝跃院士团队常晶晶教授等在国际顶级期刊上发表重要科研成果

1.北京大学深圳研究生院在高性能低维柔性电子集成方向取得重要进展

近日,深圳研究生院信息工程学院张盛东教授课题组在国际著名期刊Advanced Materials(IF:27.4)以Frontispiece高亮推荐的形式发表了题目为“Hydrogen-bonding integrated low-dimensional flexible electronics beyond the limitations of van der Waals contacts”的研究论文。该工作创新性地引入非共价氢键相互作用来克服固有范德华间隙导致的高接触电阻,为实现超越范德华接触限制的高性能、低功耗柔性电子器件提供了一种可扩展的解决方案。

实现低接触电阻是开发高性能电子器件的基本前提,但在低维半导体领域,这仍然是一项艰巨的挑战。实现低接触电阻的挑战之一是要求金属和半导体的能带对齐以及具有无费米能级钉扎的接触界面,从而最大限度地减少肖特基势垒。通过非共价范德华力而不是共价键将金属与低维半导体键合,可形成清洁无损的原子界面,从而实现肖特基势垒的定制以逼近肖特基-莫特极限。然而,由于受到额外的隧道势垒和固有范德华间隙导致的电子态弱耦合的限制,实验上实现具有超低接触电阻的范德华接触仍然罕见。这一限制引发了接触技术的革命,半金属(例如铋Bi和锑Sb)接触就是代表。然而,半金属接触受到沉积温度高和功函数范围窄的限制。对于柔性电子学领域来说,情况变得更加糟糕,因为该领域需要全面考虑柔性制造工艺和材料的兼容性,以及机械性能和电气性能之间的权衡。无论是柔性电子器件还是刚性电子器件,都亟需开发一种更通用的方法来从根本上克服范德华集成的局限性。

着手调节金属与半导体接触间的基本相互作用是克服高接触电阻的本质途径。这项研究通过第一性原理计算揭示了相比范德华力,氢键可显著增强电子的隧道效应且未引入金属诱导的间隙态,有望实现逼近量子极限的接触电阻,从而为保持清洁接触界面的同时克服范德华集成的限制提供了一个通用途径。通过利用低温全溶液方法,作者在表面工程化的MXene/碳纳米管金半异质结中首次实现了π-氢键接触,并在此基础上实现了高性能柔性薄膜晶体管。该工作通过变温FTIR及电学测量等联合表征了金半接触中氢键存在的证据,并阐明了温度负依赖的隧穿电阻这一反常现象的基本物理机制,最终实现氢键接触电阻值比对应范德华接触低一个数量级。氢键集成的晶体管不仅具有超高的柔韧性,在弯曲半径低至1.5mm的情况下可承受十万次以上的弯曲,而且载流子迁移率也比对应的范德华晶体管高一个数量级,为实现超越范德华接触限制的高性能、低功耗柔性电子器件提供了一种可扩展的解决方案。

该工作由信息工程学院师生独立完成,博士生刘德行为论文的第一作者,硕士生刘子一为论文共同第一作者,张敏为论文通讯作者。张盛东以及硕士生高新宇、朱家豪、王子凡、邱睿、任沁琦和张艺明等为共同作者。上述研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、深圳市科技创新委员会基础研究项目以及深圳超算中心的支持。(来源: 北京大学)

2.中国科大在无掩膜深紫外光刻技术研究中取得新进展

近日,中国科学技术大学微电子学院特任教授孙海定iGaNLab课题组开发了一种具有光能量自监测、自校准、自适应能力的三维垂直集成深紫外发光器件阵列,并将它们成功应用于新型无掩膜深紫外光刻技术中。该研究首次提出将深紫外微型发光二极管(micro-LED)阵列作为光源应用于无掩膜深紫外光刻技术。在被广泛应用于集成电路芯片制造的步进式光刻机技术之外,本技术提出利用每颗micro-LED具有高能量密度、高分辨率、高集成度、低能耗等特点,为实现高精度深紫外光刻提供了一种新的路径和方法。这项研究成果以“Vertically Integrated Self‐Monitoring AlGaN‐Based Deep Ultraviolet Micro‐LED Array with Photodetector Via a Transparent Sapphire Substrate Toward Stable and Compact Maskless Photolithography Application”为题,发表于光学领域重要期刊《Laser & Photonics Reviews》。

光刻技术在集成电路芯片制造过程中扮演着至关重要的角色,是现代半导体、微电子及信息产业的关键核心技术之一。在芯片制造过程中,光刻工艺的费用占总加工成本的约30%,耗费时间约45%。传统光刻技术包括光学光刻、极紫外光刻和X射线光刻等,均需依赖掩模板来控制光的传播路径,从而将图案精确投射到感光材料上并精准复现在半导体晶圆上,最终实现芯片微纳结构的加工与制造。然而,这类技术不可避免地增加了芯片制造的复杂性和成本,且由于传统光刻机高昂的成本和复杂的系统构造,我国在光刻相关技术领域一直受制于国外的封锁和技术垄断。

20世纪90年代起,低成本、高分辨率无掩膜光刻技术便成为了光刻技术研究的前沿热点之一,但已开发的相关技术专利主要集中于欧美、日本和韩国等国家,技术壁垒较高。在此背景下,孙海定教授iGaN团队创新性地提出并实现了一种基于深紫外micro-LED阵列作为光源的无掩膜深紫外光刻系统。该团队通过多年在紫外micro-LED的研究和积累,针对深紫外micro-LED的外延结构[Optics Letters 47: 4187, 2022]、器件尺寸[Optics Letters, 46: 3271, 2021]、侧壁形貌[Optics Letters, 46: 4809, 2021]以及几何形状[IEEE Electron Device Letters 44:1520, 2024]进行了系统性设计和优化,大幅提升了每颗microLED的发光效率、发光功率、调制带宽以及它们在日盲紫外光探测、成像和传感等方面的多功能性及优越的芯片性能,并成功构建了基于深紫外micro-LED的阵列系统[Journal of Semiconductors 43:062801, 2022; IEEE Electron Device Letters 44: 472, 2023]。更进一步,通过构建集发光与探测于一体的片上光电集成芯片,实现了片上和片间光通信系统应用[Laser & Photonics Reviews, 18: 2300789, 2024; Advanced Optical Materials, 2400499, 2024]。

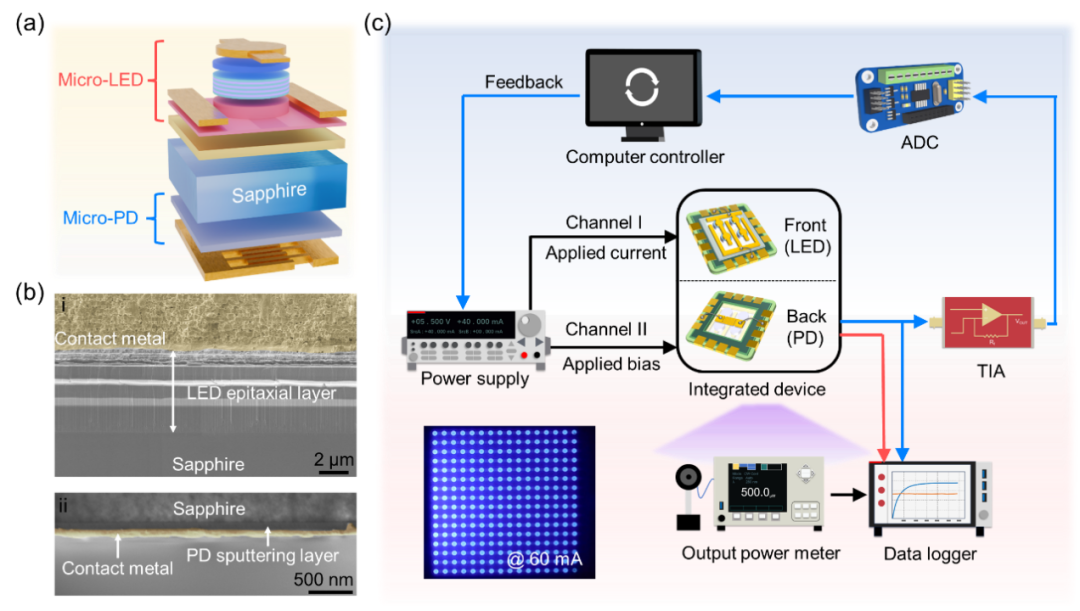

在本次研究中,团队利用深紫外micro-LED具备的超小尺寸、超高亮度、长寿命及低功耗等优势,进一步开发了集自监测、自校准、自适应功能于一体的深紫外显示光电集成芯片,并应用于无掩膜深紫外光刻系统,实现了国际上利用该新型紫外光源进行无掩膜光刻技术的探索。在追求高效率、小尺寸深紫外micro-LED及其阵列的研究基础上,团队提出了一种集深紫外micro-LED阵列发光与光电探测器与一体的三维垂直集成芯片架构,如图1(a)-(b)所示。在该三维垂直集成架构中,深紫外micro-LED阵列向下发射的紫外光子可以穿透过透明的蓝宝石衬底并被衬底背面的紫外探测器捕获,以实现LED和探测器之间的“光子互连与集成”,从而进行高效的光信号传输。此外,通过搭建外部电路反馈系统,如图1(c),团队展示了深紫外micro-LED阵列光输出能量密度的自发稳定和自动校准。最终,该系统不仅可以监测阵列器件光输出能量密度随时间的波动变化,还可以不断提供反馈信号以确保恒定的光输出功率和光功率密度。这种高功率密度、高稳定性、高集成度和低功耗微型紫外光源的提出,为最终实现紧凑、便携式和低成本无掩膜深紫外光刻技术打下扎实的光源基础。

图1.(a)深紫外micro-LED与光电探测器(PD)三维垂直集成芯片架构。(b)深紫外LED外延层与薄膜光电探测器截面的扫描电子显微镜图像。(c)基于双面垂直集成器件搭建的具有自校准、自监测功能的稳定发光系统示意图

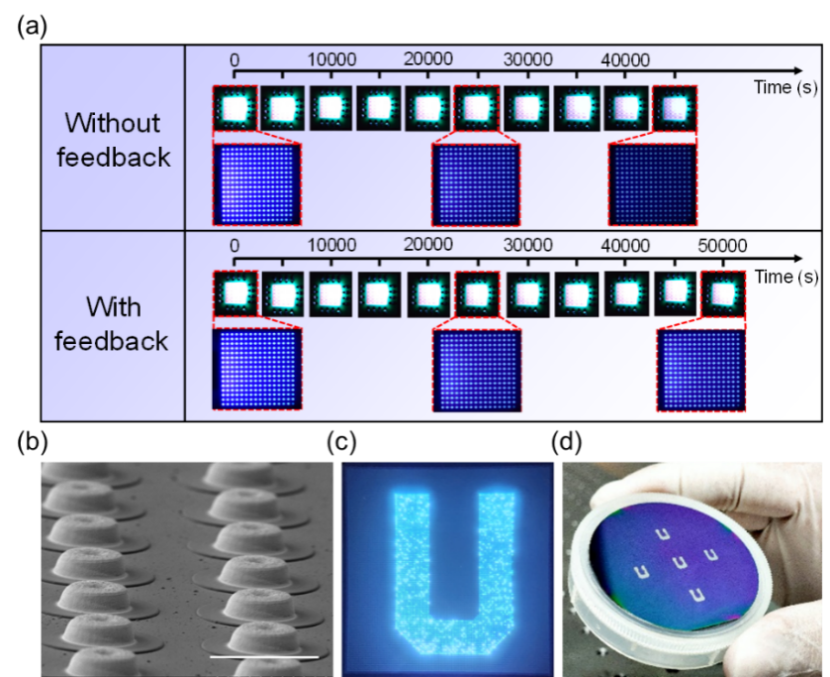

如图2(a)所示,基于所搭建的电路反馈系统,可以明显的观察到未加入系统反馈的深紫外micro-LED阵列的发光强度随着时间的推移逐渐降低;反观加入具有自监测和自校准反馈功能的器件仍然保持较高的发光强度,可以实现长期稳定运行。同时,基于该反馈系统展示了一个具有564 PPI高像素密度的集成深紫外micro-LED阵列,利用该集成阵列持续稳定的显示字母“U”,并对旋涂有SPR955光刻胶的硅片进行深紫外无掩膜光刻工艺进行曝光,显影后成功地在硅片上显示出清晰的“U”型图案,如图2(b)-2(d)所示。该研究充分展示了传统microLED技术不仅在高清晰显示领域有着巨大的应用基础,同时在高分辨、高精度光刻技术领域也具备重要的应用潜力。

图2.(a)无反馈信号与加入反馈信号的深紫外micro-LED阵列随时间变化的发光照片。(b)制备的micro-LED阵列的倾斜扫描电子显微图像。(c)显示“U”的深紫外micro-LED阵列光学图像。(d)经过显影后,硅衬底上光刻胶(SPR955)的光学图像。

综上,该研究提出了一种集深紫外micro-LED阵列发光与光电探测器与一体的三维垂直集成芯片架构,实现了宽禁带半导体铝镓氮(AlGaN)基发光阵列与光电探测器通过透明蓝宝石衬底进行了垂直光电集成,并展示了一种在单个芯片上实现垂直光子互联的可能性。通过此集成系统,不仅突破了传统单片光电集成系统大部分只能通过水平方向或者在衬底(硅、蓝宝石等)的同一晶面上进行光互联和器件集成的局限性,更借助此输出功率恒定的新型发光器件阵列架构,展示了其在无掩模光刻技术方面的应用潜力,并为未来发展高集成度、功能多元的三维光电集成系统奠定了基础。

下一步,团队将着力攻关如何进一步缩小单颗micro-LED和探测器的器件尺寸和几何形貌,提升单位面积内器件阵列的密度和集成度,并优化器件的单颗性能和在大晶圆上的性能均一性,为下一步实现更高精度的无掩膜紫外光刻技术打下基础。同时,团队所提出的巧妙利用透明蓝宝石衬底构建发光和探测一体化三维垂直集成芯片架构,也为研制高集成度光子芯片提供了一条新的路径和解决方案,使其能广泛的适用于包含三维集成光电系统、无掩膜光刻在内的各种光电集成系统等应用场景。

此项研究工作得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、中国科大双一流建设经费、中央高校基本科研基金等专项经费的资助,也得到中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心和安徽省格恩半导体公司的支持。我校孙海定教授为论文通讯作者,博士后余华斌和硕士研究生姚继凯为论文的共同第一作者,武汉大学刘胜院士为本项目的顺利展开提供了方向性和应用指导。

Laser & Photonics Reviews2401220,2024 论文链接:https://doi.org/10.1002/lpor.202401220

Laser & Photonics Reviews, 18: 2300789, 2024; 论文链接:https://doi.org/10.1002/lpor.202300789(来源: 中国科大微电子学院)

3.西电大郝跃院士团队常晶晶教授等在国际顶级期刊上发表重要科研成果

近日,常晶晶教授团队提出了一种在卤化物钙钛矿晶格中直接引入具有强电负性的氟离子,以抑制钙钛矿离子迁移,并稳定晶相的策略。该方法显著提升了钙钛矿光伏器件性能及稳定性。这一成果发表在《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子:16.6)上,题为Inhibiting Ion Migration and Stabilizing Crystal‐Phase in Halide Perovskite via Directly Incorporated Fluoride Anion,文章的唯一通讯单位为西安电子科技大学,通讯作者是团队中的常晶晶教授及胡赵胜博士。

离子迁移以及较差的稳定性是导致常用钙钛矿器件性能退变,限制其实际应用的一大关键因素。当前,具有强电负性F−在钙钛矿薄膜表面、晶界或界面处修饰,以提升材料稳定性及器件性能成为研究热点。尽管此类修饰策略在提升钙钛矿材料性能方面展现出显著潜力,但在直接掺杂进入钙钛矿薄膜晶格中的研究方面,目前尚未有报道。为了通过掺杂调控钙钛矿半导体特性,探索其直接引入钙钛矿晶格具有重要意义。然而,氟化物相比其它卤化物具有更低溶解度,使其通过溶液法在晶格中引入F−非常具有挑战性。

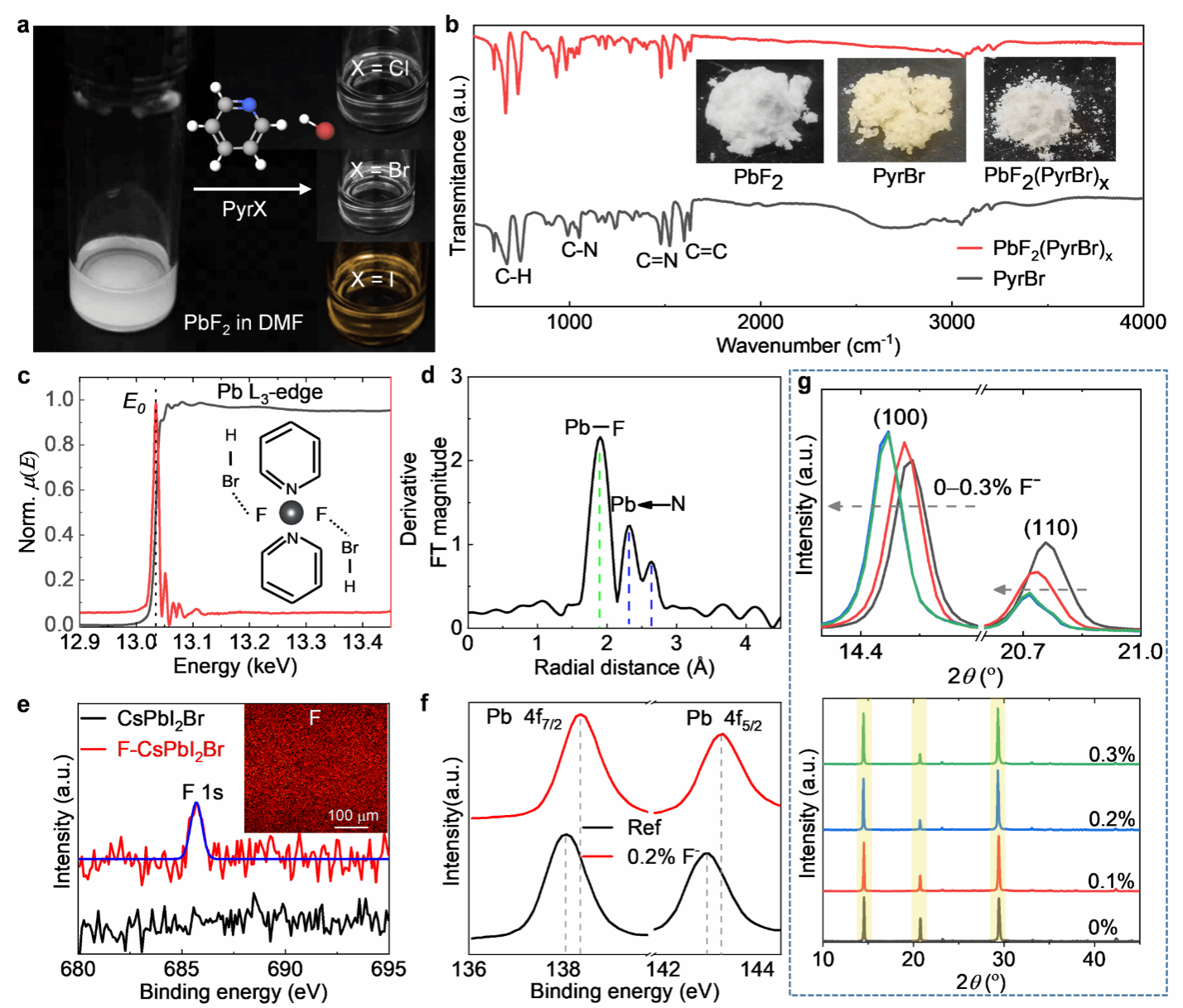

作者在这研究中,发展了一类新型的可挥发增溶性配体-吡啶卤化物,用来辅助溶解PbF2,这一创新技术使得氟离子(F−)能够直接融入钙钛矿晶格中。研究结果发现由于F−与钙钛矿中常用的卤素离子(如I−和Br−)之间的离子半径差异较大,F−趋向于占据钙钛矿CsPbI2Br的间隙位置,而非形成八面体骨架结构,这一发现为F−的引入提供了新的途径。此外,该方法具有一定的普适性,不仅适用于全无机钙钛矿材料,还能应用于有机-无机杂化钙钛矿体系。这一成果不仅为钙钛矿材料的性能优化提供了新的策略,也为推动钙钛矿光电器件等应用领域的发展提供了可能,具有重要的科学与应用价值。

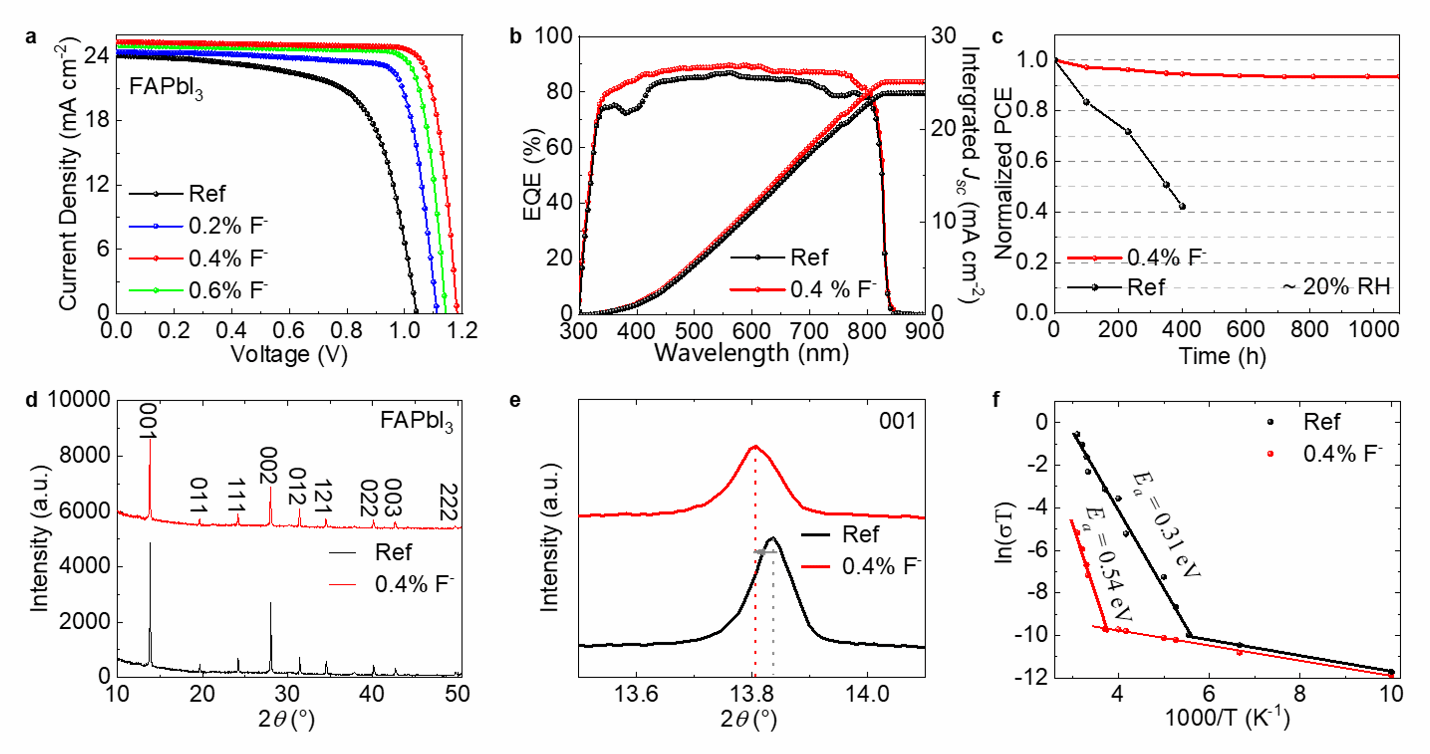

F−的强电负性显著增强了CsPbI2Br中离子间的结合能,有效抑制了钙钛矿材料内部缺陷的形成。值得注意的是,F−的引入并未在材料的能带隙内引入任何局部的浅或深能级缺陷态。微量的F−(0.2%)掺杂不仅能增大钙钛矿薄膜的晶粒尺寸,延长载流子寿命,改善表面疏水性,而且同时抑制了离子迁移和相分离现象,进一步优化了钙钛矿材料的电学性能和稳定性。其掺杂的钙钛矿太阳电池的性能和稳定性都得到了显著提升。在标准太阳光AM 1.5G条件下,CsPbI2Br器件效率达到了17.78%,相较于未处理的钙钛矿器件显著提高了22%。在室内光照条件下,F−诱导的缺陷抑制对器件性能提升更为显著,效率从30.43%提升至38.01%。该器件还展示出优异的稳定性,在∼20% RH储存(或连续光照)条件下,经过1000多个小时,仍能保持初始效率的98%(94%)。此外,F−也可以借助这种增溶性配体直接引入到有机-无机杂化钙钛矿晶格中,大大抑制了离子迁移并稳定了晶相,从而获得了高效稳定的两步法制备的FAPbI3器件,其效率达到了25.10%。这一成果标志着首次在一般钙钛矿薄膜晶格中实现F−的直接引入,为提升钙钛矿器件的性能与稳定性开辟了新的技术途径和方法。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202413550

(来源: 西电集成电路学部)