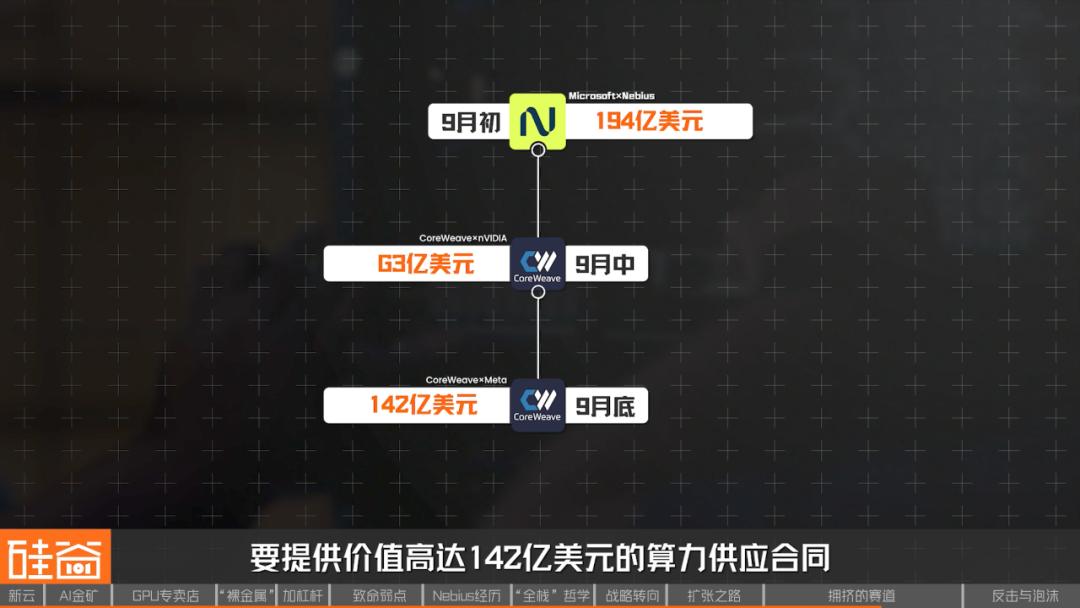

2025年9月8日,Nebius在文件中披露,微软公司为获得人工智能云计算能力,与其达成一项价值近200亿美元的多年期协议。消息一出,市场哗然,Nebius股价盘后更是涨超60%。

短短几天之后的9月16日,CoreWeave也披露获得来自英伟达的至少63亿美元订单。9月底,CoreWeave又宣布与Meta达成一项价值高达142亿美元的算力供应协议。

这个基本上是由CoreWeave以及竞争对手Nebius定义出的千亿美元市场叫做Neocloud“新云”,如今正是华尔街上最炙手可热的关键词。

本篇文章,我们就来聊聊火热的Neocloud,其中CoreWeave和Nebius的传奇崛起史, 如今AI算力市场中的高风险举债玩法,潜在的泡沫,以及巨头们对未来的赌注。

01 激进举措扩张,CoreWeave的闪电战

Chapter 1.1 从加密矿场到AI金矿

2017年8月的一个周末,一家名为CoreWeave的公司创始人们正在狂热地用几十张英伟达GPU挖掘加密货币。由于整个曼哈顿办公室大楼的空调在周末关闭,导致办公室的温度飙升到49摄氏度。人们手忙脚乱地拔掉滚烫的服务器,把它们装进一辆皮卡,仓皇地“逃”到新泽西的一个装有巨大排风扇的车库里。

这就是CoreWeave创立初期差点烧掉办公室的故事,而这段经历,正是CoreWeave基因的缩影:对GPU的狂热、巨大的风险偏好,以及在混乱中寻找机会的能力。

而谁都没想到,8年后,这家公司将在人工智能浪潮中开启一场关于AI算力的“闪电战”。以惊人的速度、巨大规模和高昂的杠杆,在短短几年之中,就从一家默默无闻的加密矿场,一跃成为Neocloud市场的老大,股价飙升、市值攀升至数百亿美元。而这段挖矿经历,为其后来的转型奠定了两个关键的基础:

第一就是运营大规模GPU集群的经验:当2018年加密市场崩溃的时候,CoreWeave反其道而行,以几乎“废品”的价格,从那些破产的矿工手里面收购了数千张的GPU。这个赌注现在看起来是正确的,它不仅让CoreWeave在随后的挖矿中赚取了数千万美元。更重要的是,CoreWeave掌握了大规模采购、部署和维护GPU集群的核心能力。如今,CoreWeave运营了33个数据中心,有大约25万块的GPU。

第二是与英伟达的早期关系:作为GPU的大买家,CoreWeave很早就与英伟达建立了紧密的合作关系。2022年,随着以太坊挖矿业务的告一段落,CoreWeave的创始人们敏锐地捕捉到了AI算力需求的爆发,迅速将公司庞大的GPU库存转变方向,从“挖矿”转向了AI。

在2022年12月,CoreWeave引起了黄仁勋的注意,CoreWeave的高管们突然接到一个电话:黄仁勋想找他们谈谈。二十分钟之后,他们通过Zoom与黄仁勋进行了对话,黄仁勋认为CoreWeave有机会巩固英伟达在人工智能市场的主导地位,因为CoreWeave不仅可以帮助英伟达去寻找未来的买家,同时还有高效运行芯片集群的技术经验。

最终,英伟达向CoreWeave投资3.5亿美元,获得了5%的股份,这也让CoreWeave在采购英伟达芯片上有了更高的优先级。

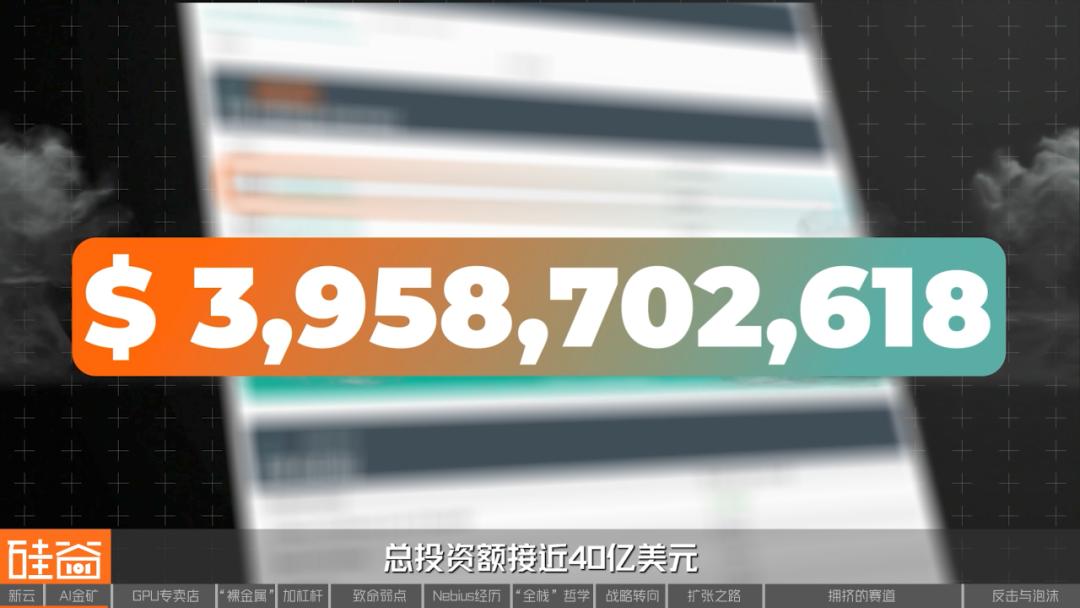

根据英伟达最新披露的13F文件,截至今年6月30日,英伟达将91%的公开持仓集中在CoreWeave,总投资额接近40亿美元。英伟达为什么如此看中CoreWeave呢?这就要说到Neocloud,这个由于AI算力缺口而诞生出来的千亿级市场。

Chapter 1.2 市场缺口诞生的“GPU专卖“店

CoreWeave这样的公司之所以存在,最本质的原因就是,当下的AI算力市场依然存在巨大的“算力荒”。

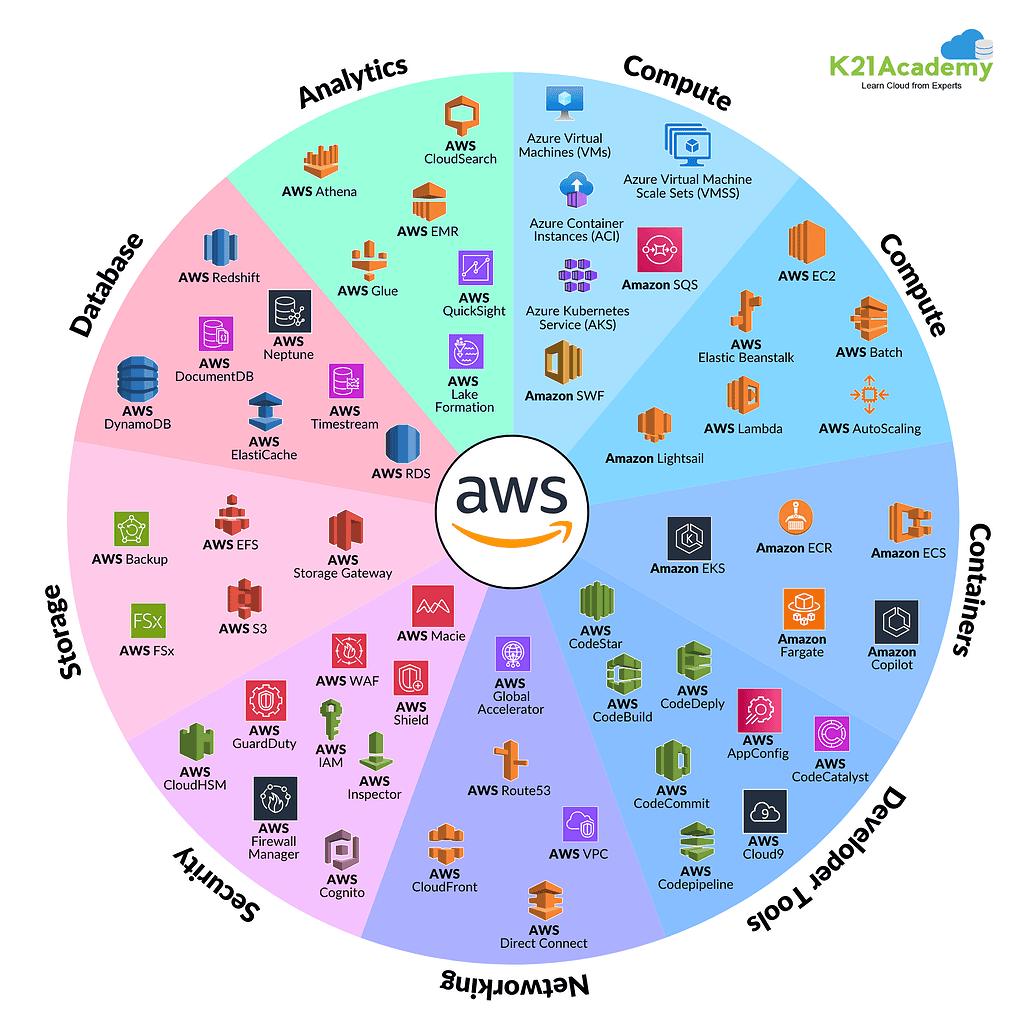

传统云计算厂商,比如AWS、谷歌云、微软Azure,这些统治了云计算时代十余年的传统巨头们,它们在供应AI算力的时候,数据中心网络也会出现吃力的情况。原因是它们的产能储备主要是为通用计算,也就是CPU密集型任务而设计的,面对这种对GPU集群的突发指数级需求,完全力不从心。

一方面是GPU芯片的全球性短缺,采购周期变得异常漫长,另一方面传统云巨头们僵化的长期合同条款,和高昂的定价,也让急需算力的AI开发者们望而却步。

一位AI初创公司的CEO就曾经抱怨道:“在谷歌云平台GCP上,需要等待三到四周才能获得需要的GPU配额。”而在Neocloud平台上,这个时间可以缩短到几天。这种巨大的时间差,对于以速度为生命的AI竞赛而言,是决定性的。

因此,我们看到一个巨大的市场缺口被撕开:市场迫切需要一种新型的基础设施提供商,它能更快速、更灵活、更具成本效益地提供大规模GPU算力,这就是“Neocloud”诞生的土壤。

而这个时候,CoreWave等新兴的云服务提供商加速转型,它们的核心特征是:专门为AI工作负载,也就是AI workload而生,以提供原始、高性能的GPU算力为主要业务。

打个比方,如果说AWS、Azure这样的传统云巨头是“百货超市”,提供从计算、存储、数据库到各种软件服务的数百种商品,以满足企业的一切IT需求;那么Neocloud就是“专卖店”,它们不卖所有的东西,而是专注于解决AI的问题。

所以这种专注带来了几个关键优势:

第一是更高性能与低延迟:Neocloud抛弃了传统云厂商中,为了实现多租户隔离而引入的虚拟化层(hypervisor),直接向客户提供所谓的“裸金属”(Bare Metal)服务器。客户可以直接访问物理硬件,减少了软件开销,从而获得更低的延迟和更高的性能。这对于需要进行大规模、紧密耦合计算的AI模型训练来说至关重要。

第二是成本效益:由于业务模型精简,Neocloud们省去了传统云巨头,在通用服务上的大量研发和运营成本。它们可以将资源完全集中在优化GPU集群上,从而以更低的价格提供算力。

第三是灵活性:面对AI初创公司快速迭代的需求,一些Neocloud公司,比如Nebius,就可以提供更短、更灵活的合同,从3-12个月的短期合约,甚至是按小时计费。这与传统云巨头动不动1-2年以上的合同锁定要灵活很多,对很多AI创业公司来说是刚需。

所以“新云”们其实是对传统云计算模式的一次商业模式革新,它们将最核心、最稀缺的GPU算力资源剥离出来,以一种更纯粹、更高效的方式,直接交付给最需要的AI客户。

而CoreWeave在AI浪潮到来之后抓住机会快速转型,摇身一变成为了这样的“GPU专卖店”,也就是所谓的“裸金属”巨头。

Chapter 1.3 “裸金属”巨头

CoreWeave的商业模式与传统云计算巨头们截然相反,它奉行“少即是多”的原则,专注于大规模提供原始、无附加软件的GPU算力,即“裸金属”(Bare Metal)服务。

这种模式之所以对OpenAI、Meta这样的AI顶级客户极具吸引力,原因在于这些巨头本身就拥有世界顶级的软件工程团队和成熟的AI软件栈,它们想要对硬件的控制权。

想象一下你去租房子,传统云就像你租了一栋“公寓楼里的套间”。房子里已经隔好了墙,家具也配好了,你只用拎包,拿钥匙就能住。但你不能随便砸墙、改水电,很多底层东西是房东管控的。Bare Metal则像是你直接租了一整栋“毛坯房”,没有隔断,你可以自己决定怎么装修、怎么布线,甚至能拆地板、改线路等等。

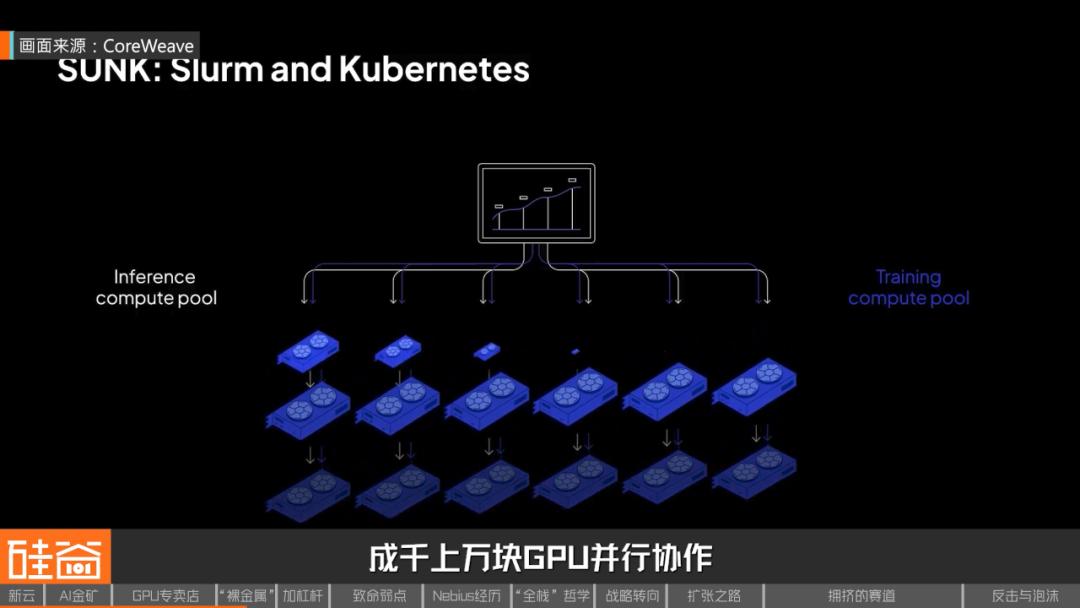

所以AI的顶级玩家们,自然是希望可以不受任何限制地部署自己的软件、优化自己的算法,将硬件性能压榨到极致,成千上万块GPU并行协作,任何虚拟化或隔离都会带来延迟,而Bare Metal没有“虚拟化开销”,GPU可以百分百跑满。

而对于传统云计算巨头来说,要想立刻转型非常困难。因为传统云的目标是让尽可能多的客户共享资源,比如AWS会把GPU分给无数小客户,但是AI公司却“一次性要几千张卡”集中在一起,并且要直接控制硬件、网络和调度,传统云很难腾出这么完整的资源,也很难一下子做这么多调整,与它们的利润模式也有冲突。

所以,可以说是”天时地利“,CoreWeave就是为大模型训练而生的,架构一开始就设计成了大规模GPU集群。因此,客户有了,就是顶级AI公司们;卡也有了,CoreWeave很早就和英伟达打通了关系,已经成为了英伟达的”亲儿子“,这时候只欠资本的“东风”了。

而CoreWeave这朵新云,选择了最激进的那一股风。

Chapter 1.4 当GPU成为抵押品

CoreWeave的增长故事,本质上就是一个“金融杠杆”的故事。在被硅谷VC普遍认为“疯了”,而拒之门外后,CoreWeave CEO Michael Intrator转向了他更熟悉的“东海岸资本”——债务市场。

有意思的是,CoreWeave的几位创始人都有着丰富的金融背景,可能这也是为什么他们能把一个云业务玩成一整个金融游戏。

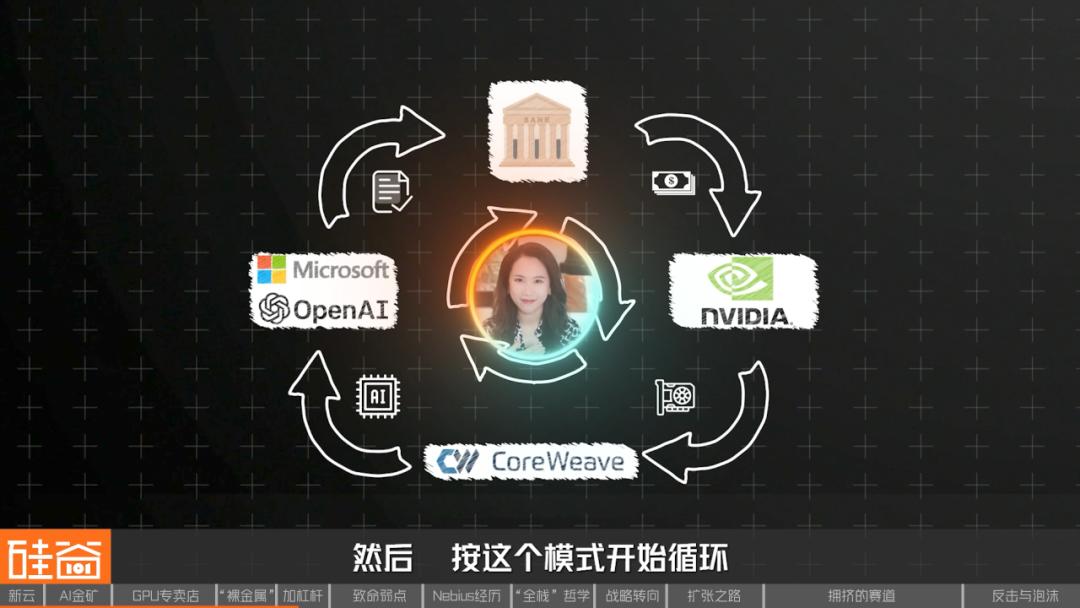

可以说,CoreWeave的扩张路径堪称教科书级别的激进:先获得微软和OpenAI算力长期巨额合同;以合同为抵押进行数十亿美元的债务融资;用融来的资金,找英伟达购买GPU并建设数据中心。然后,按这个模式开始循环。

这套模式的核心在于:未来的收入,也就是跟微软签的长期算力租赁合同,被用作抵押,提前变现为今天的资本支出。CoreWeave的三位创始人说服了黑石这些顶级私募债权方,将GPU本身作为贷款的抵押品,开创了行业先河。

让我们看一组惊人的财务数字:

债务方面:截至2025年第二季度,CoreWeave的总债务义务已超过111亿美元,其中直接债务超过80亿美元。

资本支出方面:公司预计2025年全年的资本支出将高达215亿美元,而其账上现金仅有约11.5亿美元。

还有就是客户集中度极高:在获得Meta订单前,微软一家就曾占其收入的70%左右。如果加上英伟达,两大客户的收入占比一度超过75%。

这种高杠杆、高风险的模式,使其成为AI热潮中最耀眼的明星,但也为其埋下了巨大的隐患。

Chapter 1.5 市场质疑与盈利压力

随着CoreWeave的上市IPO,它激进的财务策略也被完全暴露在公众市场的审视之下,市场的疑虑也随之而来。今年9月,CoreWeave股价一度从180美元的高点腰斩至90美元以下,就是反映了投资者的“信任危机”。

市场的担忧主要集中在3个方面:

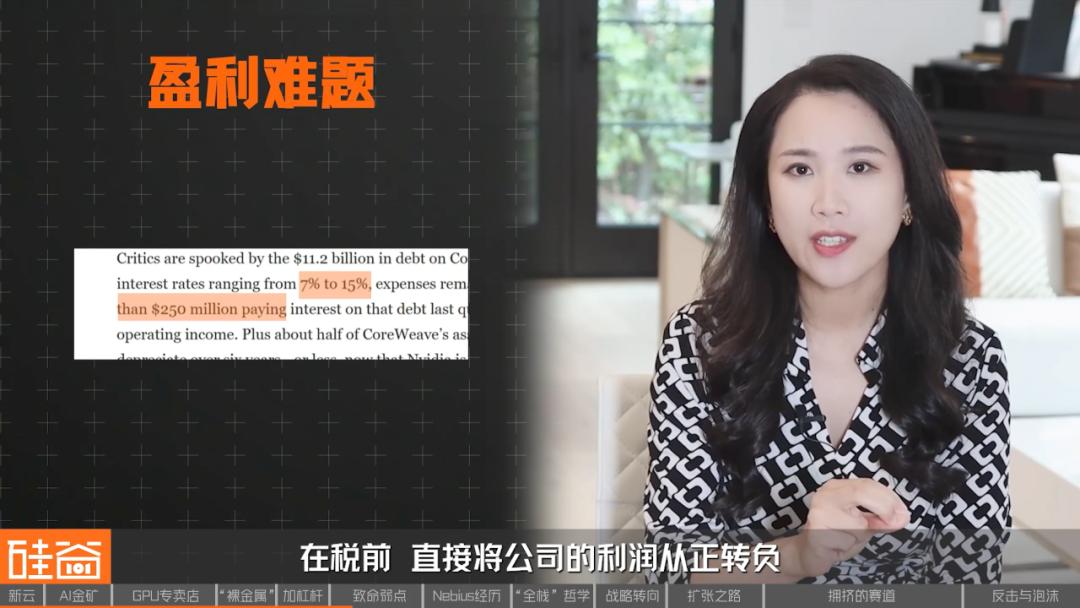

第一是盈利难题:在高速增长的光环下,市场的关注点正悄然从单纯的收入增长,转向对其盈利能力的审视。在最近的财报中,尽管CoreWeave的营收大幅超出预期,但其每股收益(EPS)却不及预期。高昂的债务带来了沉重的利息负担,利率在7%到15%之间,单季度的利息支出就超过2.6亿美元。这笔巨款,在税前,直接将公司的利润从正转负。有分析师甚至直言不讳地说:“这就是一个破坏价值的实体。”

第二是客户依赖风险:在斩获Meta大单之前,我们看到它过度依赖微软是CoreWeave最大的风险。CEO也坦言说:“我们在IPO时受到了影响,因为客户集中度太高。”尽管与Meta的交易是“朝着多元化方向迈出的正确一步”,但如今大客户太集中,前两大客户,我们刚才说到微软和Meta,依然占据了公司绝大部分收入。

第三是资产价值风险:公司商业模式的抵押品——GPU和长期合同都存在价值不确定性。GPU技术日新月异,今天的顶级芯片可能在两三年之后就会变得落伍。CoreWeave采用6年的折旧期,远比Nebius的4年更为乐观,这可能高估了公司资产的长期价值。

因此,CoreWeave的闪电战为它赢得了市场领导地位,但也让它走上了一条无法回头的钢丝。它必须不断地获得新的、更大的合同,才能维持这场由债务驱动的增长游戏,AI的增长神话必须不能破灭。

图片来源:链新闻

我们来总结一下CoreWeave这家公司,从以太坊矿场中浴火重生,摇身一变,成为了当下AI基础设施热潮中最激进的样本。

它凭借与英伟达的特殊关系和先发优势,让英伟达即是它的供应商,又是它的投资者,同时又是它的客户,这样的深度绑定关系让CoreWeave能够通过“签订长期合同——抵押合同举债——购买GPU扩张”的激进模式不断加杠杆,发动扩张闪电战,迅速成为行业老大,但同时,也背负了超过百亿美元的巨额债务。

CoreWeave在2025年4月成功IPO,随后股价暴涨了400%,然后又腰斩,反应了市场对它高杠杆模式存在着巨大分歧。

但值得一提的是,如果英伟达不愿意,CoreWeave这样的“算力二道贩子”就不会存在。而正是这样的“奇葩关系”,孕育出了如今AI算力产业最火爆的“新云”市场。

而更有趣的是,CoreWeave并非英伟达的“唯一儿子”,英伟达其实还培育出了一个更稳健一点的“二儿子”,它叫做:Nebius。

02 强有力的挑战者:Nebius的“出埃及记”与稳健崛起

Nebius也是一家有意思的公司,它的总部位于荷兰阿姆斯特丹,前段时间刚宣布拿到了微软194亿美元的大单,整个华尔街都为之震动,股价瞬间飙涨。这则公告如同一颗重磅炸弹,不仅让Nebius这家带有神秘俄罗斯背景的公司,一夜之间成为焦点,更直接把市场目标,投向了比它更大、扩张更激进的CoreWeave的腹地。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

FLOW AI创始人兼CEO:

为什么它股价突然上涨?因为大家看到了它有可能在这种保守的财务策略下已经可以收支平衡, 同时也验证了它在大客户上也有很大的潜力。

与CoreWeave张扬的高杠杆扩张相比,Nebius的崛起之路显得更为内敛和稳健。其源自俄罗斯的独特出身、更保守的财务状况、最新的业务突破,都让它成为Neocloud市场里不可忽视的重要玩家。

Chapter 2.1 Nebius的“出埃及记”

Nebius并非一家从零开始的初创公司,而它的前身是有着“俄罗斯版谷歌”之称的Yandex。这家公司曾经市值高达300亿美元。

故事的转折点发生在2022年。随着俄乌战争的爆发,欧美对俄罗斯实施制裁,在纳斯达克上市的Yandex也被迫停牌。公司的创始人Arkady Volozh面临选择:要不要带领团队出走?

最终,他选择出走,并在接下来的几个月时间里,组织了一场堪称科技史上最著名的企业出走行动。

Arkady Volozh毅然决然地剥离并出售Yandex在俄罗斯的所有核心资产,然后带领着公司最核心的几百名工程师及他们的家眷,总计超过1000人,踏上了迁徙之路。这支由俄罗斯顶尖技术精英组成的队伍,分成多股小队,辗转于亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等周边国家,最终重新汇聚在荷兰的阿姆斯特丹。

完全可以想象这名CEO当时背负的巨大压力。他们携家带口,来到全新的国度,想要背水一战。在阿姆斯特丹,这支团队以Yandex原有的国际业务为基础,重塑了一家全新的公司——Nebius,并在10月份在纳斯达克重新上市。

可想而知,这个团队的文化很独特,“信念”和“凝聚力”是很多人提到Nebius的时候会提到的两个词。比如说,公司内部有意识地禁止在公开会议中使用俄语,全面转向英语,并积极吸收全球人才,努力向一家全球化的科技公司文化转型。

这就像是一部现代的商业“出埃及记”有没有,短短两年内,从制裁的阴影中走出,不仅让公司在纳斯达克成功复牌,如今更是在美国本土斩获了微软的百亿级大单,市值创下新高。

Chapter 2.2 “全栈”哲学

如果说CoreWeave的商业模式是“卖裸算力”,Nebius就是“卖解决方案”。这是两者最根本的区别,而这种区别,源自于它们最初目标客户群体的不同。

CoreWeave的客户主要是OpenAI、Meta这类拥有世界顶级软件工程团队的AI巨头,它们不需要“保姆式”的全栈服务,它们追求的是最大化的硬件控制权和性能。

而Nebius则是深耕在中小型AI企业和AI初创公司。这些公司往往技术团队规模不大、预算有限,它们不仅需要GPU,更需要一个易于使用、能快速上手的完整平台,来完成开发和部署。

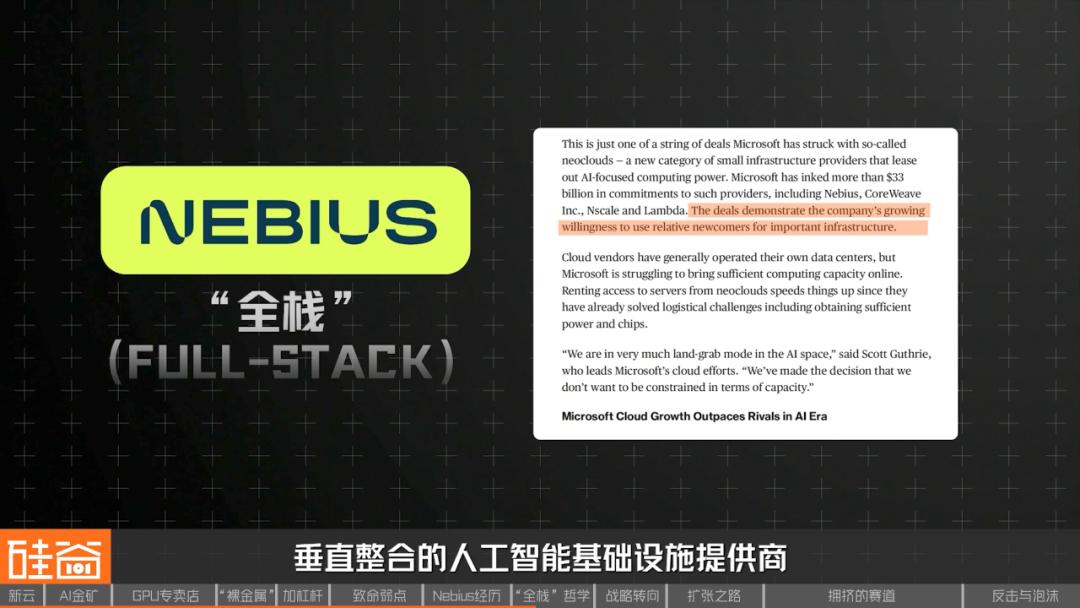

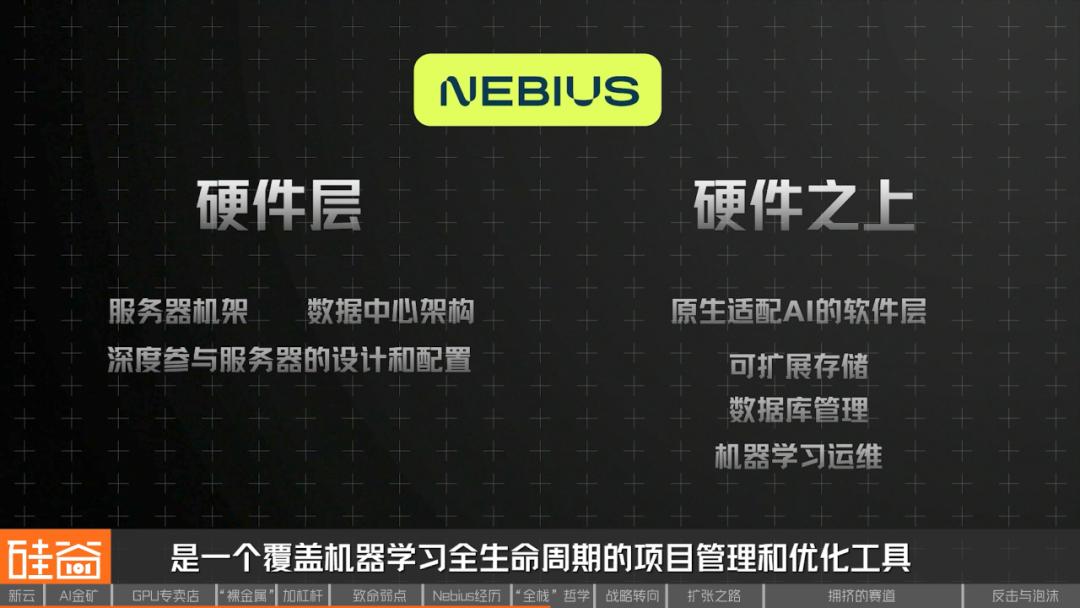

正是为了满足这类客户的需求,Nebius从第一天就走了一条“全栈”(Full-Stack)路线,高盛将它定位为:垂直整合的人工智能基础设施提供商。

在硬件层,Nebius自己设计高能效的服务器机架和数据中心架构。它们与供应商合作,深度参与服务器的设计和配置,以更好地适配AI工作负载。

在硬件之上,Nebius构建了原生适配AI的软件层。这不仅仅是简单的GPU调度和管理,而是一个完整的AI云平台。核心服务包括:可扩展存储、数据库管理,以及机器学习运维,比如MLOps,是一个覆盖机器学习全生命周期的项目管理和优化工具。

根据高盛的分析,Nebius这种模式,与云计算巨头也形成了差异化:云巨头们提供数百种通用服务,而Nebius的客户,仅需为满足其特定需求的AI定制化服务而付费,这可能更适合AI初创企业或小团队。Nebius还提供了一个AI Studio产品,这是一个推理即服务(IaaS,Inference-as-a-Service)平台,集成了众多优秀的开源大模型(包括Llama 3, DeepSeek等),让技术能力有限的客户可以轻松进行模型微调和应用开发,极大地降低了AI的使用门槛。

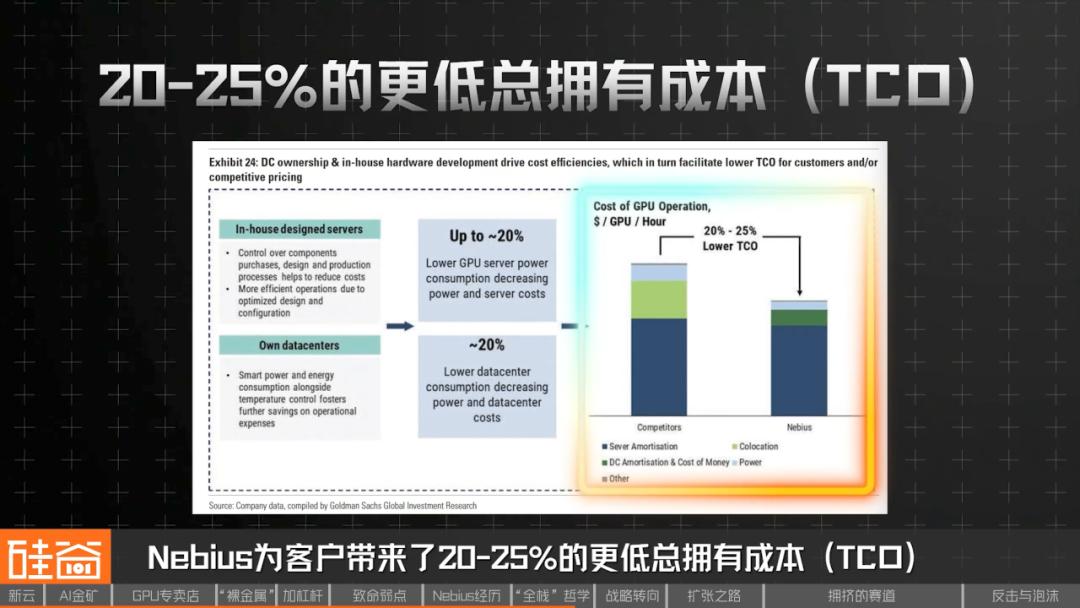

这种“全栈”模式带来的直接成果,就是显著的成本优势。根据高盛分析,Nebius为客户带来了20-25%的更低总拥有成本(TCO),这对于吸引价格敏感的中小企业和AI初创公司非常有效。

当然,AI的变化日新月异,所以软件层的优势能保持多久,倒也是一个巨大的问号。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

Nebius在AI推理框架这一块,也没有决定性的优势。因为这个东西变化非常快、非常新,所以很多的软件栈是控制在GPU厂商和一些著名的开源框架上面的,比如说像OpenAI的Triton、NVIDIA的TensorRT-LLM,这些才是比较核心的。所以Nebius是有一定的优势,但不是决定性的。

Chapter 2.3 保守的财务扩张与战略转向

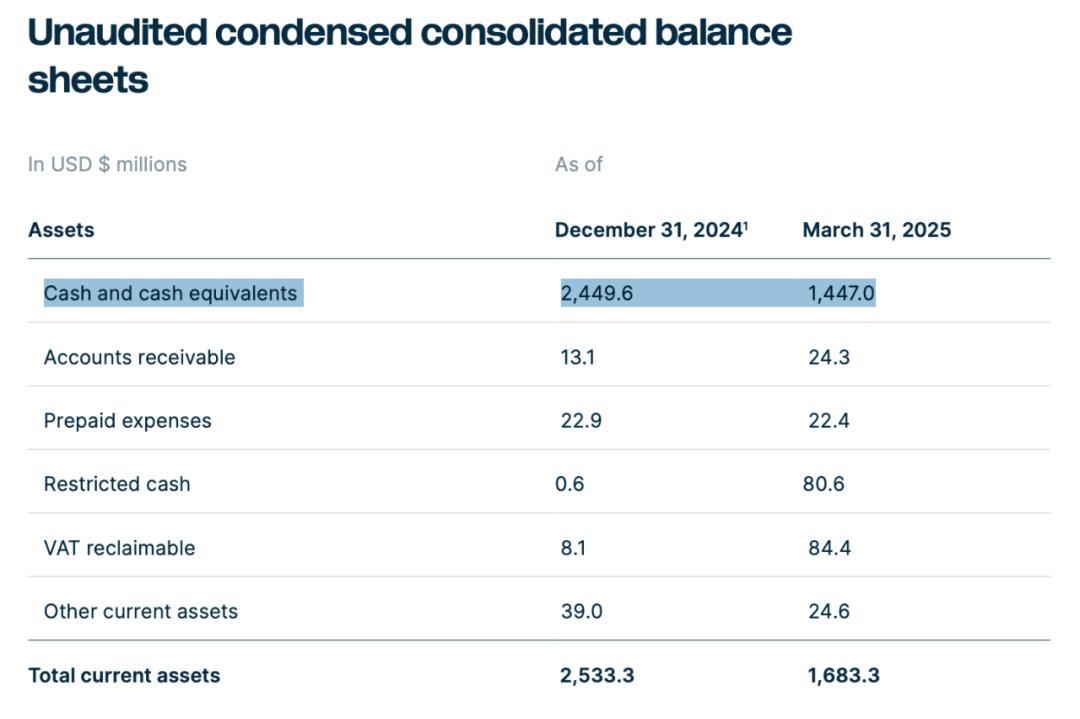

在Neocloud这个资本密集型的战场上,Nebius的财务状况堪称一股清流,与其最大的竞争对手CoreWeave形成了鲜明对比。

Nebius长期奉行谨慎的财务策略,没有进行过度的举债扩张。截至2025年第一季度,公司手握约14亿美元现金,而负债几乎可以忽略不计。

图片来源:Nebius

Nebius在一系列做法上都比CoreWeave要保守不少:比如在会计处理上,它对GPU资产采用4年的折旧期,而CoreWeave则采用6年。更短的折旧期意味着每年的折旧费用更高,这会在短期内压低账面利润,但也更真实地反映了GPU技术快速迭代下,资产价值可能会快速折损。

但是,值得注意的一点是,Nebius最近有所转向。比如说,最近与微软签下的百亿美元大单,就标志着Nebius的财务战略正迎来一个关键的转折点。Nebius公开表示,将利用这份长期合同产生的现金流,以此为担保进行举债融资,来支付后续庞大的数据中心建设和芯片采购费用。

这表明,一向保守的Nebius,正在开始采取与CoreWeave相同的金融杠杆,来撬动当下的快速扩张。

所以,Nebius在向CoreWeave看齐的同时,也稍微试图给这层激进加上了一层防护膜。这包括Nebius通过一项资产运作,试图给核心业务准备充足的“弹药”。

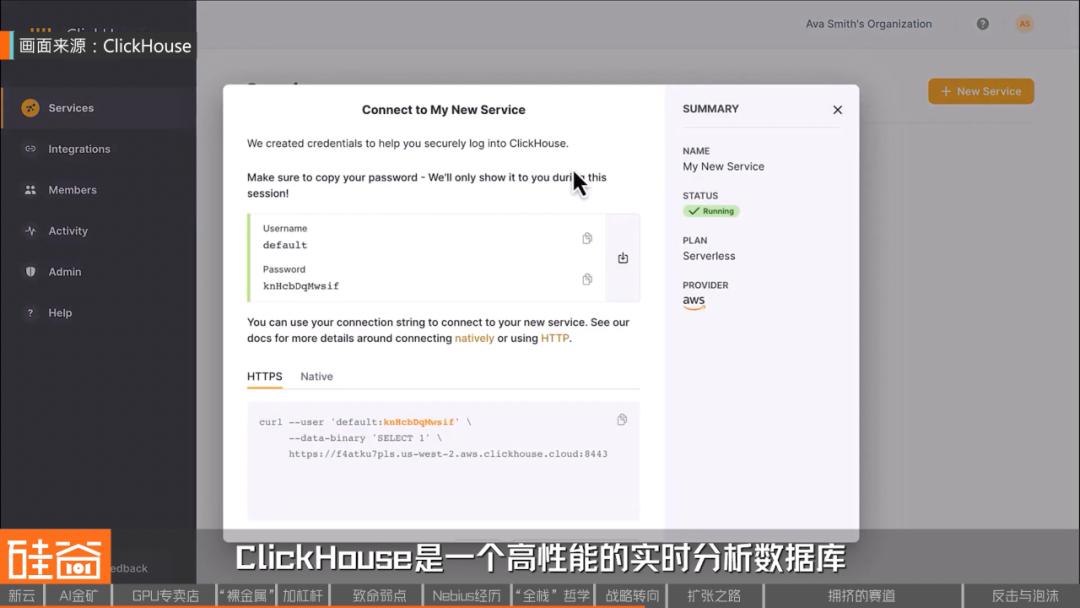

这项资产运作指的是Nebius将内部孵化的两个高价值业务,分别是ClickHouse和Toloka,进行独立融资,引入外部战略投资者,同时保留了重要股权。

ClickHouse,是一个高性能的实时分析数据库,Nebius依然持有其28%的股权。在最近一轮融资中,ClickHouse的估值已高达60亿美元,这意味着Nebius持有的这部分股权价值接近17亿美元。

另一个是Toloka,这是一个AI数据标注和模型评估平台,在2025年5月获得了由亚马逊创始人贝索斯旗下基金,领投的7200万美元投资。

通过这种方式,Nebius不仅能让这些业务独立发展,释放其全部潜力。更重要的是,它为核心的AI业务,准备了宝贵的非稀释性资金来源。而这,也让Nebius为如今更加激进的扩张策略,提供了额外的财务灵活度。

Chapter 2.4 Nebius的扩张之路

回看Nebius的发展过程,可以说是从一个“农村包围城市”,从”游击战到正面进攻”的演进路径。

在第一阶段,Nebius主要是深耕中小客户,最初的客户包括了后来成为欧洲AI巨头的Mistral AI,以及Luma、Caption、HeyGen和AI设计工具Recraft等众多AI初创公司。Nebius提供的灵活短期合同(3-12个月),与云巨头的长期锁定,以及CoreWeave为大客户服务而设置的高门槛,形成了鲜明对比。其全栈软件平台和更低的成本,对于那些技术团队规模不大、预算有限,但又急需高效AI基础设施的初创公司来说极具吸引力。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

大部分这些Neocloud的客户都是中小型的客户,所以它们第一是对价格敏感,第二是对租约敏感,偏好非常短期的租约,第三是要求有一定的软件的服务能力。所以Nebius是面向这种初创、低投入的小公司,从软件的infra基础设施开始。

到了第二阶段,一方面是有些AI初创公司正在迅速成长,另一方面是Nebius也在积极拓展企业级客户。比如Shopify和Cloudflare等更大的公司,证明了Nebius的服务具备满足大型企业复杂需求的可扩展性。

而到了现在的第三阶段,Nebius开始猎取行业巨鲸。与微软签订的这份价值高达194亿美元的合同,则戏剧性地开启了Nebius的新篇章。这不仅是其有史以来获得的最大订单,更是一个强烈的信号:Nebius正式加入了这场“巨鲸游戏”,它正以自己的节奏,在这场高风险的云端战争中步步为营地往前走。

说完了Nebius的发家史,我们快速总结一下:与CoreWeave“裸金属”租赁模式和激进的扩张不同,Nebius坚持“全栈自研”,从服务器设计到软件平台一手包办。更重要的是,它拥有一张近乎完美的资产负债表——手握十数亿美元现金,几乎没有负债。微软的这笔百亿订单,也标志着它从服务中小型AI初创公司的“根据地”,正式地向行业巨鲸发起了进攻。

如今,Nebius直面CoreWeave,两家公司成为了Neocloud市场的双雄。不过神奇的地方是,英伟达的这两个“儿子”,虽然有交战的迹象,但现在的局面是,它们打着打着,竟然把整个市场越打越大了。

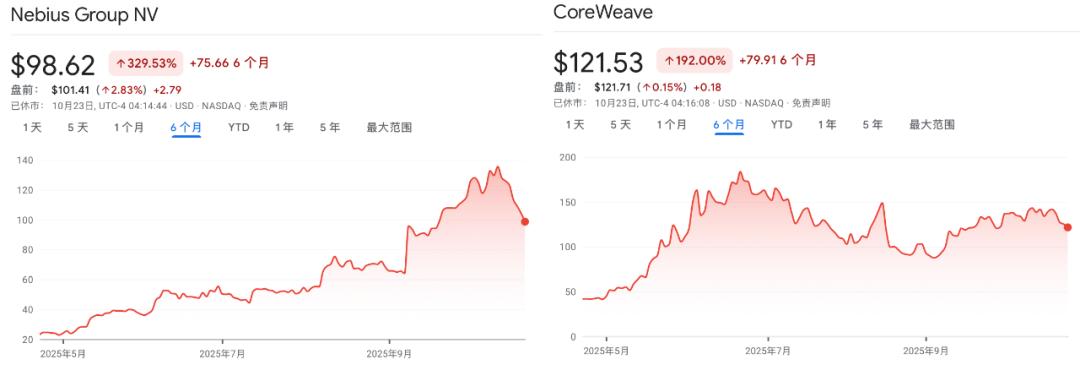

图片来源:谷歌财经

Nebius这次拿到了微软的大单,而微软恰恰是CoreWeave最大、最关键的客户,贡献了七成左右的收入。以前这样的新闻,足以让竞争对手的股价应声下跌。但结果却是,在Nebius股价飙升的同时,CoreWeave的股价非但没有下跌,反而也在涨。可见按照巨头们对未来的想法,现在的算力依然是大大短缺的,微软等巨头将继续疯狂砸钱,并且越来越愿意将重要基础设施交给这些新公司,也就是我们现在这个视频说的“新云”(Neocloud)市场。

接下来这个产业会将如何发展呢?竞争之下,玩家们又会如何洗牌呢?

03 拥挤的赛道与迫在眉睫的洗牌

当然,巨大的市场需求,肯定也会吸引蜂拥而至的参与者。

据SemiAnalysis创始人Dylan Patel说,目前全球大约有200家公司挤在这个新兴的Neocloud赛道上,它们背景各异,有的起家于加密货币挖矿,比如CoreWeave、Crusoe(主打一个清洁能源和低成本电力),也有像Nebius这样源自老牌科技巨头的,还有曾经为深度学习研究者提供GPU硬件与工具的公司,比如Lambda Labs,还有更多的是纯粹的AI基础设施初创公司。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

最大的应该是CoreWeave,第二大体量的应该算是Nebius,接下来像Lambda AI、Crusoe这几家都是比较大的。当然还有一些比较小一些的,它们是在种子轮或者它的CapEx(资本支出)投入并没有那么大,但它们已经有一些自己的特色。所以Nebius是属于第二梯队正在追赶CoreWeave的这么一个角色,而且去年都已经IPO了。

然而这片看似蓝海的市场,实则暗流涌动,一场可能的大洗牌迫在眉睫。SemiAnalysis提出了一个精辟的行业终局框架,他认为,这些公司最终只有四种可能:

第一种,是实现巨大规模:像CoreWeave那样,建设千兆瓦级别的超大规模数据中心。通过规模效应建立壁垒,成为少数几个能满足顶级客户需求的核心供应商。

第二种,是向软件服务层升级:不仅仅是出租GPU,而是在硬件之上构建丰富的软件层和解决方案,提供推理服务、MLOps工具等增值服务,增加客户粘性,提升利润率。

第三种,比较差一点,如果无法在规模或软件上建立优势,最终只能沦为算力租赁的“包租公”,接受类似商业地产的低回报率,当然这对于追求高增长的风险投资来说是不可接受的。

最后一种,最差的结局就是破产:绝大多数缺乏核心竞争力的公司,将在激烈的价格战和资本消耗战中倒下。许多公司贷款购买了昂贵的GPU,但由于利用率不足,其现金流甚至无法覆盖债务利息,最终只能走向破产。

Patel这个框架的第一和第二种可能,恰恰对应了CoreWeave的“加杠杆闪电战”,和Nebius的“稳健崛起”,这两种不同的路径。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

我觉得Nebius是一家是基于互联网基因的公司,它有传统互联网、还有cloud infra(云基础设施)的能力。另外一家CoreWeave是挖矿的、运营机房的,所以对于基建、供电等有一定的优势。

CoreWeave的打法是像原来挖矿的打法,先搞定电力、机房,然后重杠杆投入,再和GPU厂商建立良好的关系,属于是重投入。Nebius这家公司其实它也在投入,它的CapEx(资本收支)投入,今年预期应该是20亿左右,CoreWeave是200亿,是Nebius的10倍。 所以Nebius是相对来说财务上更加保守,扩张是相对比较稳定的,它们的风格是不一样的。

无论如何,在今天的硅谷,整个Neocloud市场都还是呈现出一派炙手可热的景象:

9月初,微软与Nebius签订194亿美元的算力供应协议。

9月中,CoreWeave披露获得了英伟达至少63亿美元的订单,然后根据这份协议,英伟达有义务购买CoreWeave截至到2032年4月的剩余未出售算力容量。

之后到了9月底,CoreWeave又宣布与Meta签署了一份协议,要提供价值高达142亿美元的算力供应合同。每一次的新闻披露,都带动了CoreWeave和Nebius的股价上涨,而科技巨头们对AI的CapEx(资本支出),也丝毫没有刹车的迹象。

CoreWeave与Nebius在未来可能的对决,以及微软在两者之间的战略摇摆,将Neocloud市场的未来推向了一个充满变数的十字路口。它们之间的正面交锋似乎不可避免,但更广阔的战场局面和潜在的宏观风险,也为这场对峙增添了更多的复杂性。

为了不将全部的外部算力需求,押注在CoreWeave一家公司身上,微软也在寻求第二方案。尤其是在CoreWeave财务杠杆极高的情况下,任何潜在的运营或财务风险,都有传导至微软的潜在可能性。

根据彭博的最新报道,微软已经向包括Nebius、CoreWeave、Nscale和Lambda在内的多家Neocloud供应商,总共投入了超过330亿美元。微软云业务负责人曾经直言:“我们正处于AI领域的‘圈地模式’,我们不希望在产能方面受到任何限制。”

巨头们的疯狂CapEx(资本支出)依然显示了需求远超想象,这些新合同有力地证明了一点——AI算力的需求规模是如此巨大,以至于第二家也能拿下百亿美元规模的订单。

当然,至少在今天,当这些协议宣布后,两家的股价都在上涨,这完美诠释了市场的判断,投资者们认为,这是一个“水涨船高”的局面。微软对Nebius的巨额投资,并没有被看作是对CoreWeave的替代,而是被视为对整个Neocloud市场巨大潜力的再一次确认。它告诉市场,这场算力军备竞赛的规模,比任何人预期的都要大,而这两家公司的竞争,目前只会把整个市场的蛋糕做得更大。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

这个逻辑很有意思,它不是一个零和博弈,微软也有自己基建的能力,它的软件能力甚至于比Nebius更强,它为什么还需要找Nebius这个公司呢?说明这个需求是非常非常大的,包括甲骨文的股价也是突然跳涨大概20%多,也是因为甲骨文的远期合同已经从1000多亿涨到了超过3000多亿,目前的算力已经不能满足这些合同。核心的原因还是来自于AI应用的爆发,包括类似像这些coding agent(编程智能体)。

Anthropic这些公司的ARR(年度经常性收入)一下子涨得非常大,已经到上百亿了,所以带来了整个AI基建的又一轮的增长。

但是,如果我们把视角再拉开一些,这场对决的参与者远不止Neocloud这个赛道。

图片来源:K21 Academy

首先,云巨头会展开反击。随着Neocloud厂商越来越大,开始占据高价值的AI工作负载,AWS、谷歌的GCP和Azure不会坐视不理。它们正在以前所未有的力度,投资建设自己的GPU集群。

未来,它们会如何应对?是选择正面竞争,利用其庞大的客户基础和生态优势夺回失地?还是选择收购,将领先的Neocloud玩家并购收购过来?又或者是合作,将Neocloud作为其混合云战略的一部分?这场巨头的反击战,将决定Neocloud最终是成为一个独立的、与传统云并行的市场,还是会被后者吸收和整合。

肖志斌(David Xiao)

华美半导体协会前主席

资深芯片从业者

ZFLOW AI创始人兼CEO:

我觉得会有一定的互补,因为现在的Neocloud大家还是关注在GPU这一块。传统的public cloud (公有云)跟Neocloud是有很大的区别的,不管是从资本的投入、软件栈的支持力度、技术的关注点都不一样。Neocloud是针对绝对的性能和极致的成本优化,针对某一类AI工作流的训练跟推理的应用。传统的公有云其实是要全栈的各种各样的业务,里面最重要的是多租户的管理和效率, 包括虚拟化的这些技术。在Neocloud这一块。大家也在讲虚拟化,但是也不是特别重要的点。

现在还是讲实际的表现跟efficiency效率。所以我觉得传统的这些云,它面临着一个可能要抛弃原来公有云建设方式,然后重新再基于Neocloud建设的处境。但Neocloud又需要这些CPU的能力。

从我的角度上讲,其实需要两者的融合。因为AI的工作流,不仅仅是AI相关的训练跟推理,还有其他的一系列的配套,这些都需要传统的云来支持。所以我一直在讲有个概念,叫做AI native data center (AI原生数据中心)或者AI native cloud(AI原生云),实际上是一种融合的云。融合的云里面涉及到的是硬件系统层面的定制,我甚至于可以在一个机柜里面定制不同的部分,混合训练、推理,加上传统的CPU的这些工作负载。

当然,最大的终极风险,还是如果AI的回报不及预期,怎么办?整个行业的繁荣,都建立在一个核心预期之上:企业对AI算力的需求将持续指数级增长。但如果企业应用AI的进程放缓,或者模型的效率大幅提升,例如再次出现像“DeepSeek”这样能以极低成本训练出强大模型的突破,导致对算力总量的需求不及预期,那么届时将会发生什么?

对于像CoreWeave这样,采取激进举债扩张模式的公司来说,这将是致命的。当收入增长无法覆盖高昂的资本支出和利息的时候,资金链断裂的风险将急剧升高。就连OpenAI的CEO Sam Altman也警告说,过度乐观的投资者可能会“被灼伤”。如果这个泡沫破裂,高杠杆的CoreWeave将首当其冲。

最终的赢家,或许不是在短期内增长最快的那一个,而是在最初的淘金热潮不可避免地消退后,其商业模式被证明是最具韧性和最可持续性的那一个。

你怎么看CoreWeave和Nebius,以及整个Neocloud的市场前景,欢迎在评论区告诉我们。