在这个「数据驱动一切」的时代,「用数据说话」似乎已成为现代职场的普遍共识。然而,你有没有想过:

为什么明明采用了最前沿的数据分析工具,结果却依然频繁偏离预期?那些看似科学严谨的图表和模型,会不会只是自我安慰的幻象?

今天,开智学堂编译了两位认知科学家的精彩播客,通过真实案例揭示如何识破隐蔽却致命的数据陷阱,希望这些洞察能帮助每一位渴望突破惯性的知识工作者,看穿「数字幻象」,锤炼理性判断,在变革中做出真正明智可靠的决策。

看见 ≠ 理解 —— 数据背后的隐形推手

先请思考这样一幕:

某公司宣布邀请了一位超级明星做嘉宾,不久后产品疯抢售罄。老板们拍板总结:「名人大咖就是吸粉神器,下次还要多请!」

可如果我告诉你,同一天他们还发出了一个双十一限时购买促销信息,其实这才是真正刺激大家行动的幕后黑手呢?

这就牵涉到了遗漏变量(Omitted Variable)这个常被忽视的话题。在统计建模里,变量指的是可能影响结果的一切因素。如果把重要原因漏掉,只盯住容易观测、上报系统自动导出的那几项,就像裁判只凭部分镜头来吹罚比赛――最终结论很难靠谱。

例如最近讨论得沸沸扬扬的社交网络影响心理健康问题,多份报告声称刷手机让青少年越来越焦虑。然而别忘了,还有经济下行、不确定感加剧乃至国内外新闻事件,都能悄然改变情绪感知。如果不把这些根本变化纳入进去,即便公式再精密,也是在沙滩上画房子。

类似麻烦还有指标选择错误(Mis-measuring Outcomes)。什么意思?有些目标短期内易观察,比如促销后一周订单翻倍,但长远来看客户却逐渐流失,对品牌产生微妙反弹。

这就像银行推出一款高息存款活动,吸引大量用户把钱从活期账户转到这类产品上,表面看存款规模大幅增长;但实际上,大多数资金只是原地腾挪,并没有带来新的增量。只盯着某个数据节点,很容易误以为取得了巨大成功,却忽略了全局变化和深层影响,自欺欺人的现象屡见不鲜。

所以,每一次面对耀眼增长幅度或者跌落谷底走势前,请耐心追问一句:

- 有没有哪个环节其实没有算进去?

- 真正关心的大方向是不是已经发生转移?

因为复杂现实中,大多数关键推动力都藏在人为忽略或技术尚不可及的位置,而它恰恰左右着未来成败关键。

相关 ≠ 因果 —— 迷信的鸽子

想象一下,如果看到冰淇淋卖得越火,当地犯罪率竟然也一路攀升,有多少管理者会立刻提议取缔甜品摊贩,以换取安居乐业?

这里面涉及另一个经典困扰——伪相关&因果混淆

什么叫伪相关?简单说,就是两个现象之间虽然表现出同步涨跌、紧密配合,但实际上彼此并无直接关系。有时候这种巧合纯粹源自偶然而非规律,就像夏天来了既导致气温飙升又使人口躁,两件事共同作用,使第三个完全独立的问题(水电消耗/治安案件)跟着连锁起来。所以千万不能望文生义,否则极易闹笑话!

著名心理学家B.F.斯金纳曾设计过影响深远的动物实验,用以研究操作性条件作用理论。他在1948年的经典试验中,将饥饿状态下的鸽子单独置于箱内,让食物分配器每隔固定时间(如15秒)自动投放粮食,无论鸽子的具体行为如何。

结果发现,多数鸽子会恰好在先前获得奖励时无意间做出某种动作,例如旋转、点头等,于是便反复重复这些姿态——仿佛它们相信正是该举动带来了奖赏。

这一现象被斯金纳命名为迷信行为(Superstitious Behavior):即生物体倾向于将偶然发生同时出现的事件误认为因果联系,从而形成虚假的仪式化习惯。

现实生活中许多看似有效的方法,其实也可能只是偶然产生。例如,考生考试前坚持带幸运苻,公司市场部坚信特定广告上线必招财,这些都是对历史巧合的小概率事件进行非理性归因,被包装成普遍法则罢了。

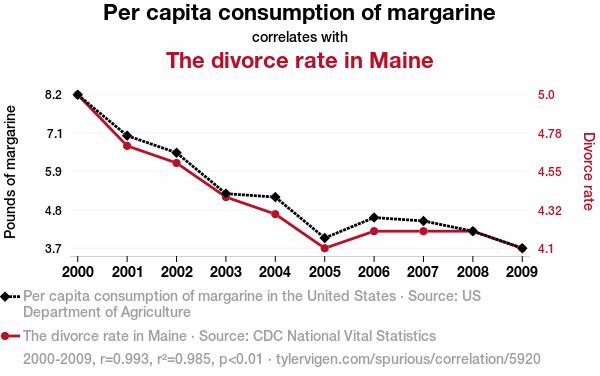

这样的荒唐例证,在实际工作之外,还拥有大量趣味佐证。哈佛法学院学生Tyler Vigen干脆搞了一个恶趣味网站 (Spurious Correlations),收录各种拟合完美但根本牛马不相及的数据组合。其中最广泛传播的一组图显示,美国缅因州的人均黄油消费曲线,与该地区同期离婚率高度一致,同涨共跌仿若神奇暗号!

仔细分析,这是两条原本毫无关联的数据,不过是在庞大的变量池中碰巧撞车,没有半毛钱内在联系。

这提醒我们,如果仅凭直观看趋势,非常容易闹吃更多奶制品=家庭危机这种滑稽乌龙——而事实证明,他们之间不存在丝毫真正关联。此外,在该网站还能找到蜂蜜产值下降与醉酒溺亡人数减少完美叠加等幽默实例,再次说明数学凑巧很危险!

一句老话讲「不谋万世不足谋一时」,意思就是说,要考虑背景环境以及潜在动力来源,不要轻易夸张解读A-B间表层互动,一厢情愿认为甲一定造就乙。

那么在实际工作中应该如何应对呢?许多企业热衷于「打标签画像」「精准营销」,认为只要锁定核心用户群体,加大资源投入,就能获得稳定回报。然而,事实往往并非如此。不少项目只是将过去偶然的成功经验机械复制,把高命中的案例误以为必然规律,而缺乏科学抽样和验证机制。这种做法本质上属于上述认知谬误——一旦外部环境变化,或者好运不再,这类模式极易暴露风险。

当世界突变时,再厚的数据簿也难以为继

接下来,以一些近年来颇具代表性的实际案例说明传统「经验模式」的局限。

例如,在 2020 年新冠疫情席卷全球之前,多数金融机构在风险评估中高度依赖历史欠债违约记录进行信用评分建模。不料,一场突如其来的政策冲击与大规模停工潮,让这些曾经被反复调优的大数据模型瞬间失效:自动审批系统频繁出现误判,大量新申请用户逾期,但既有台账却无法预测或预警这一变化。

这一切根源于过去方法假定环境连续稳定,而现实中的系统动态变化(systemic change)常会导致信息断层危机——看似稳固的趋势线面对「大盘洗牌」毫无还手之力。

例如移动支付替代现金、电商平台重塑供应链,当行业巨变时,那些习惯照搬过往经验的方法,就像「盲人摸象」,极易丧失竞争先机。

那么,有什么办法能够有效应对这种极端情形?

科研界公认的一项黄金标准正是随机对照试验(Randomized Controlled Trial, RCT)。

所谓RCT,可以简单理解为:想要判断某种干预是否有效,就需要将研究对象随机分成实验组和控制组,例如「减肥药」真实效果测试中让部分志愿者服用药物,其余则给予安慰剂,并确保除药物之外其他条件完全一致,从而排除了混杂因素。医学临床试验、新冠疫苗研发都严格采用此原则。

在互联网领域,这类思路演变出了A/B测试,即同时上线不同版本页面,通过随机流量采集点击等反馈指标,比拼各自表现,本质上是一种「小型RCT」。

不过,由于成本、人力及业务敏捷需求限制,当下越来越多企业倾向采用「小批量快跑+理论辅助校验」等策略,不断迭代优化方案、循环修订参数,实现逼近期望值平衡。

这也是硅谷科技公司快速创新的重要路径之一——即在保持科学精神基础上,高效兼顾实践落地效率,使决策更好适应不可知的新环境。

小结

企业和个人的成长都离不开精准预测与高效分析,光靠工具远远不够,更需要批判思维与对变化保持敬畏。

开智相信,每一位知识工作者,都应主动质问假设,用科学实验检验信念,不断修炼跨界整合能力,让自己成为能驾驭变革浪潮的人生设计师。在这个过程中,也欢迎你走入更多同好社群,共享困惑,相互激励——因为真正深刻而长久的发展,总是在共创智慧中悄然发生。

愿每一个追求优雅自由成长的你,都保有好奇、不惧试错,把握住属于自己的下一个跃迁节点!