一个字形容今年的车企,卷!

今年所有车企都在卷智驾、卷端到端、卷座舱大模型。卷到最后,发布会越来越像手机发布会,仿佛谁能把“遥遥领先”喊得响亮,谁便能抢占消费者心智。

近日,赛力斯旗下子公司重庆凤凰技术有限公司与字节跳动旗下火山引擎签署《具身智能业务合作框架协议》。根据协议,双方将围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目协同攻关。

从公告内容来看,双方并不是要造一个更聪明的座舱,也不是把大模型塞进新车发布会,而是选择从“机器人”切入未来。

在新能源车的血海厮杀还没结束时,为什么赛力斯转头去拥抱机器人?赛力斯与字节合作机器人,究竟是要补齐能力,还是押注时代转折点?

01 赛力斯必须寻找新叙事

新能源汽车市场竞争已卷进了后半场。规模竞争、渠道竞争、成本竞争越来越像消费电子,而技术差异越来越不值钱。今天一个车企发布的亮点,三个月后就有可能成为同行标配。

所以赛力斯再卷车,只会把自己卷成一家更强的车企,但未必是更值钱的公司。

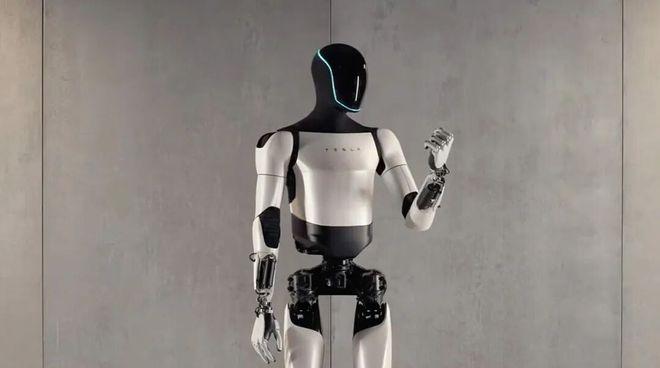

马斯克曾说过:“汽车就是轮子上的机器人。”他愿意为Optimus下注比汽车更高的权重,甚至公开强调特斯拉真正的未来价值,在机器人而非车本身。

2025年上半年,赛力斯新能源累计销量突破30万辆,其中问界贡献超过九成。单车均价越过40万元,几乎是中国新势力阵营里最成功的车企。

2025年上半年实现营业收入624.02亿元,同比下降4.06%,但归母净利润达29.41亿元,同比增长81.03%。

放在新能源汽车市场,这样的成绩堪称“漂亮”。但,资本市场是残酷的。

销量优秀、利润增长,只能证明你是一家成功的制造企业,而不是一家拥有未来想象力的科技公司。

如果赛力斯继续只做车、只讲车,即便做到年销百万、利润转正、毛利亮眼,市场依然会用同一把尺去衡量:你的增长率是否可持续?你的规模能否匹敌比亚迪?你的智能化进展是否能比肩特斯拉?

2024年以来,新车型周期被压缩,智能化功能从“卖点”变成“标配”。行业变得极端事件化,一场发布会能改变一个季度的销量,一次产品失误就可能吞掉全年利润。

所以,赛力斯必须寻找第二增长曲线,让自己从“车企模型”里走出去,而不是被困在增长逻辑里。

赛力斯需要一个能逃离红海、能切回科技叙事、能重新获得想象力的方向。具身智能恰好是符合时间窗口、符合能力结构、符合全球趋势、且尚未拥挤的那条路。

天眼查数据显示,2023年以来,全国多地开始密集布局具身智能产业。注册资本高,生态仍处早期。

在智能汽车赛道上,赛力斯再快,只能参与竞争,而在具身智能赛道上,它可能参与定义。

赛力斯需要一个匹配的技术入口,也需要一个足够强的AI盟友。于是,字节出现了。

02 为什么合作方不是华为,而是字节

如果说赛力斯寻找具身智能,是为了突破车企天花板,那么它为何选择字节,而不是最熟悉的华为?

在汽车业务上,赛力斯与华为是深度绑定的共同体。

华为提供的是智能驾驶、智能座舱、渠道势能与品牌杠杆,这种合作更像是“在车内做加法”,以提升车的竞争力为目标。而具身智能的终点不是车,它指向的是从移动空间走向真实世界的全场景操作系统。

华为的主战场是鸿蒙、是智能终端、是ICT底座、是车路协同,是以“生态控制力”为核心的系统化延展,而不是把算力、模型和数据能力无边界地释放给某一家整车企业。

某种意义上,华为在汽车产业的角色,更接近“系统制定者”,不是“共同实验未来的人”。它擅长让结果可控、路径可控、节奏可控,而具身智能这个赛道,需要的恰恰是高度开放、快速试错、以及可能突破控制权的探索空间。华为要的是确定性,而机器人研发需要的恰恰是不确定性。

相反,字节跳动在AI上的打法,天然与具身智能的实验逻辑同频。

过去两年,字节的核心注意力被外界总结为一句话:ALL IN AI。火山引擎提供算力、模型、平台和智能体工具链;旗下Coze的智能体工作流开始加速开源;大模型推理、数据处理和AI任务编排能力不再只是内容领域的延伸,而试图成为现实世界的“行为层中枢”。

但字节缺乏的是具身入口,它既没有车规级硬件平台,也没有能进行长期物理世界迭代的数据采集渠道,更没有足够低成本、可规模复制的现实场景用于闭环验证。

一句话总结,赛力斯有场景、有硬件、有真实世界的规模化反馈;字节有模型、有算力、有智能体能力,却缺物理载体。

具身智能需要的,是一个从“感知—理解—决策—动作—反馈”连续闭环的系统。过去,这个闭环只存在于实验室或模拟环境;现在,它需要大规模走向真实世界。车企是最天然的现实世界载体,而AI公司是最天然的认知与决策引擎。

那为什么赛力斯的具身智能合作,不是从车延展,而是直接切到机器人?

因为在字节看来,车只是具身智能的一个形态,不是全部;而在赛力斯看来,把自己绑定在“车的智能化”这个单一维度上,未来的发展权会被锁死。双方要的都是“车之后”的世界,而不是“车内部的进化”。

华为提供的是确定性体系,而字节是去做一个“未知但可能巨大”的未来操作系统,而不是优化一个“确定但天花板明确”的智能终端生态。

于是,在车的世界里,赛力斯与华为携手;在车之后的世界里,它选择与字节结盟。

此次合作,赛力斯释放了一个信号,它不满足于成为“最成功的智能车企业之一”,它要把自己放入智能体与具身智能这条时间线。

03 机器人将成估值分水岭

在AI浪潮的上半场,人类解决的是“脑”的问题。用模型理解世界、生成信息、做出判断。而在下半场,战场开始转向“身体”。让智能体具备在物理世界中行动的能力。

具身智能的本质,是把“理解世界”升级为“改造世界”,把虚拟认知变成真实动作,把算力模型从屏幕里解放出来,让AI真正碰触物理世界的阻力、噪音与反馈。

特斯拉把Optimus放在比汽车更高的战略位,用“百万级人形机器人”作为未来估值锚点;OpenAI的研究逐渐从语言智能转向“通用行动能力”;英伟达在软件栈上全力押注具身智能仿真平台Isaac,把它当成下一代“操作系统级抓手”;苹果则把更多研发投入迁向机器人领域,试图弥补在大模型时代被动的缺口。

一旦AI能在物理世界执行任务,它不再只是信息工具,而是生产工具。

当AI具备执行能力,它的商业价值就不再受限于广告、搜索、内容和“屏幕交互”这种旧世界逻辑,而会扩展到制造业、物流、零售、护理、家庭、出行等所有“有动作的场景”。

这就是为什么马斯克敢说“Optimus的天花板是特斯拉市值”的数倍。也是为什么过去一年,赛博工厂、智能体、通用机器人成为全球资本真正关注的关键词。

具身智能对汽车行业的冲击,更像是一场“地震级迁移”。车企过去几十年积累的最大资产,不是车,不是产线,而是“现实世界数据 + 海量可控场景”。一辆车每天行驶在真实街道,面对天气、光照、道路、不确定交通参与者,这些数据是任何实验室都造不出来的,而车企是唯一天然拥有这种资源的行业。

当具身智能成为终局,车这个硬件载体的意义,会从“产品”转向“数据和行动能力的入口”。

赛力斯不是幻想立刻造出一个机器人帝国,而是要先为自己锁定未来场景的入口权。

赛力斯拥有真实世界规模化场景,并且还在高速增长。30万台在路上的车,比10个实验室、100个仿真环境更有长期训练意义。具身智能最终拼的不是论文,而是反馈次数。

机器人未来是市场红利,对于先行者,它还包含算法护城河、成本曲线与模型迭代速度的复利。

赛力斯通过与字节合作,它补齐的是“认知层”而不是“硬件层”。车企单做具身智能,容易陷入强化硬件的旧思维;而AI公司单做具身智能,则容易停留在仿真世界。赛力斯用的是“双线叠加”,不是单点突围。

具身智能的产业周期不会短,它不是软件行业的快周期,而是一个需要5到10年才能见分水岭的长坡。从现实场景到通用模型,从人形机器人到成本下探,再到真正走入产业链中枢,这条路没有捷径。

赛力斯押注的不是一场快仗,而是一场漫长且昂贵的未来战争。

下一代科技巨头,一定诞生于具身智能。下一阶段的赛力斯,或许是科技产业的主角。