这次,多年来国产AI与英伟达深度绑定的故事,可能真的要被改写了。

这两天外媒一条阿里与百度已经在人工智能模型训练中引入自研芯片,以部分替代英伟达的产品的消息,平地起惊雷,让资本市场对国产算力抱团加速的预期再度升温。

据了解,阿里自年初以来已将自研芯片应用于轻量级模型训练,性能已可与英伟达H20相媲美;百度则在尝试用昆仑芯P800训练新版文心大模型。消息刺激下,百度股价大涨逾10%创下2024年10月以来新高,阿里涨超6%,腾讯、网易、京东等中概股亦跟涨。

中国市场或将迎来算力的集体狂欢。

而另一边,英伟达交出的Q2财报中,营收467亿美元,同比增长56%,但因为对中国市场给出零销售的口径及数据中心略低于预期,之后几个交易日市值单日蒸发约1300亿美元,舆论口径转向“高处不胜寒”。

从寒武纪一度超越贵州茅台,到阿里、百度加快自研芯片落地,叠加政策层面“人工智能+”行动意见的持续释放,国产算力的“朋友圈”正在加速壮大。英伟达的“失落”,不仅是单一企业的挑战,更是整个产业格局重塑的开端。

01 营收高增长,股价大跳水

在最新发布的2026财年Q2财报中,英伟达整体营收同比增长55%,继续保持全球AI浪潮中的领军地位。但公司在财报中也承认,中国区收入同比下滑24%,是其全球版图中少见的逆势下行。官方解释多集中在“国际贸易环境与政策因素的影响”,并强调公司会继续与本地合作伙伴保持沟通,寻找合规的市场路径。

市场反应就更为直接了。财报发布后,英伟达股价单日蒸发市值超过9300亿元人民币,市场的反应远比公司口径冷峻。面对外界质疑,英伟达高管在电话会议中强调,中国市场依旧重要,公司会“推出符合出口规定的定制化产品”,但也承认本土替代的速度正在加快。

当然,这种趋势并非英伟达独有的挑战,OpenAI 也传出正自研数据中心芯片与AI基础设施的消息,试图以降低成本、增强算力自主可控来支撑其130亿美元营收目标。AI应用层的头部玩家也开始向底层算力纵深。

其实,英伟达这次的“失落”,在产品、客户和价格话语权上都有清晰印记。

中国区长期以来是英伟达的重要市场,2024年(截至自然年1月)英伟达中国区营收为171.08亿美元,创下历史新高,同比增长66%,占其全球总营收的约13%,为其第二大销售市场。字节跳动、腾讯、阿里巴巴等科技巨头,以及理想、比亚迪等车企都是其重要客户。

当然,这种依赖关系也在变化。Omdia 数据显示,2024 年腾讯订购了约 23 万颗英伟达 AI 芯片,虽仍居全球前列,但3月传出的数十亿元 H20 订单更像是对库存的补充而非增量采购。

市场份额的变化更具深意。Bernstein Research数据显示,以销售金额口径计,2024年中国AI加速器市场中,英伟达的市占率约为66%,华为海思约为23%,AMD约为5%,寒武纪、摩尔线程、沐曦股份约为1%。

IDC 的出货量统计则显示,2024 年中国市场 AI 芯片出货量超过 270 万张,其中国产芯片头部厂商华为昇腾出货 64 万张,而英伟达虽以 190 万张保持 70% 占比,但增速已落后于国产阵营。

更值得注意的是价格信号。国产厂商沐曦股份的曦云 C550 板卡平均销售单价从 2024 年的 4.55 万元 / 张升至 2025 年一季度的 5.99 万元 / 张,涨幅达 31.57%。这种逆势涨价既反映了市场需求的旺盛,也暗示国产芯片正在摆脱 "低价低质" 的标签,开始在性能定价上获得话语权。

02 国产算力的“朋友圈”扩容

此次阿里和百度的最新进展,无疑是国产算力进程的重要注脚。

尽管两家公司并未完全放弃英伟达,仍在尖端模型训练上依赖其GPU,但部分替代的现实,意味着国产厂商在技术和生态上的突破已不再是“纸面预期”,而是进入到实际落地阶段。

国产算力的集体登台提供了窗口期。无论是模型厂商,还是芯片、存储、网络的上下游,都在形成一种前所未有的合流。

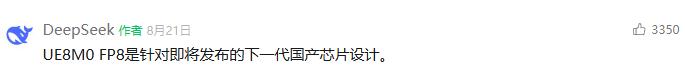

大模型厂商的态度首当其冲。DeepSeek 在UE8M0 FP8 精度上率先提出新标准,并强调这将与即将发布的下一代国产芯片高度契合。过去,国内厂商更多是跟随,等待国际标准落地再做适配,如今已经有机会在新一代训练精度上抢先发声。

以寒武纪为例,在DeepSeek释放标准信号后,股价一度飙升,短暂高于贵州茅台,成为A股“第一高价股”。市场的躁动背后,是投资人对国产算力产业链加速成熟的乐观判断。

同时,大厂的动作同样迅速。

实际上,阿里对芯片的布局是草蛇灰线,伏脉千里。自2018年收购中天微,成立“平头哥”以来,已经推出含光800、玄铁处理器、倚天710等产品,并在云计算与推理加速场景中逐步落地。

前段时间,就被曝出,正在在测试一款由本土厂商代工的新型AI推理芯片,还已将自研芯片投入轻量级模型的训练环节,其性能被内部评价为“足以媲美英伟达H20”。如此来看,阿里试图构建一整套从芯片、模型、应用上的完整闭环。

百度方面,早在2018年便推出了昆仑芯系列,目前已迭代至第二代,采用7nm工艺,性能提升约2-3倍,支持视频编解码、虚拟化等特性。百度智能云还基于“昆仑芯P800”加速卡构建起规模化集群,训练效率和能效比接近国际先进水平。昆仑芯已由独立公司运营,并获得资本市场支持,逐渐成为国内AI芯片的重要代表。

根据最新披露,百度基于“昆仑P800”加速卡的规模化集群已进入新版文心一言的训练试验,训练效率和能效比接近国际先进水平,进一步验证了昆仑芯在训练场景的可用性。

更值得注意的是,这场抱团也逐渐延伸到整个基础设施层面。长鑫存储正积极布局高带宽内存领域,努力突破技术壁垒,而中科曙光、华为也在AI服务器和网络互联上的发力,都在共同支撑一个生态逻辑,当进口高端GPU受限时,本土厂商不再是“补丁”,而是主动搭建起新算力体系的支柱。

其中,中科曙光在2025年世界智能产业博览会上协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,这种类似“安卓模式”的开放路径,使国产生态从兼容走向真正的互联互通。

换句话说,国内市场的算力格局,正在从单点依赖走向集体崛起。过去被视为分散的厂商,如今正在通过标准、资本和应用场景的汇聚,逐步构建出一个“国产算力朋友圈”。

03 从兼容到自研,格局重塑

算力格局的变化,不只是企业间的短兵相接,更是产业底层逻辑的重塑。过去,国产厂商更多把追赶和替代作为目标,能跑通CUDA,能兼容英伟达的开发流程,就是合格答卷。

但大模型迭代速度在不断加快,AI 应用场景越发复杂后,单一的替代思路已难以满足现实。新的需求不断涌现,推理过程需要更高的效率和更低的延迟,训练环节的要求更低的能耗和更强的规模弹性,行业落地则希望有更贴合本土场景定制上的优化。这些差异化的需求,或许为国产厂商提供了真正的破局机会。

在这种背景下,国内企业的角色正在发生转变,从被动适配,到主动定义。从过去依赖进口芯片、努力跟随国外标准,到如今推动软硬件生态共建、试图建立行业规则。

这种趋势的背后,是算力属性的升级。它不再只是单个企业的竞争资源,正逐渐显现出类似电力、通信等基础设施的特征。AI时代的算力,也可以是数字经济的底座。

未来,英伟达或许仍凭借生态优势占据全球核心地位,AMD 和英特尔在欧美市场寻找突破口,而国内厂商也会依托庞大的本土市场和政策支持,形成独立的算力极点。

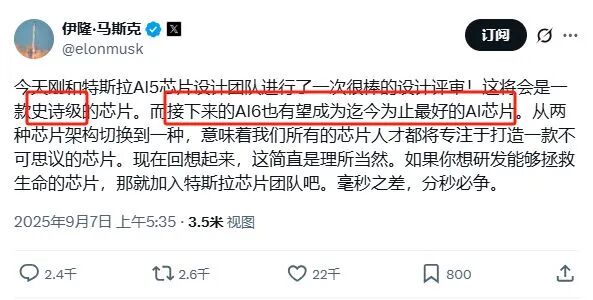

同时,特斯拉CEO马斯克近日在社交媒体上透露特斯拉自研芯片进展称,AI5已完成设计评审,这款AI芯片将成为“史诗级”产品。马斯克还表示,AI6芯片会在此基础上实现更大突破。

多极共存的格局,一方面能有效降低算力成本,缓解当前算力稀缺的矛盾;另一方面也会加速创新迭代,让 AI 应用以更快速度进入教育、医疗、制造、交通等各类行业场景。

英伟达的失落,是一个拐点,而国产算力的觉醒,会是一个新的开始。换句话说,算力新时代的意义,已不只是性能指标的提升,而在于如何构建一个更加开放、可靠、可持续的智能社会基础。