1.兆易创新“用于永磁同步电机的调速系统”专利公布

2.东大电子学院徐淑宏/王春雷老师团队在兼具固态荧光与室温磷光特性碳点材料领域取得进展

3.新型半导体光伏研发实现新突破

4.微电子所在GaN外延位错传导载流子及其导致功率电子器件可靠性退化机制取得重要进展

5.中科院软件所陆亚涵:V8 for RISC-V五项成果 未来实现高级特性

1.兆易创新“用于永磁同步电机的调速系统”专利公布

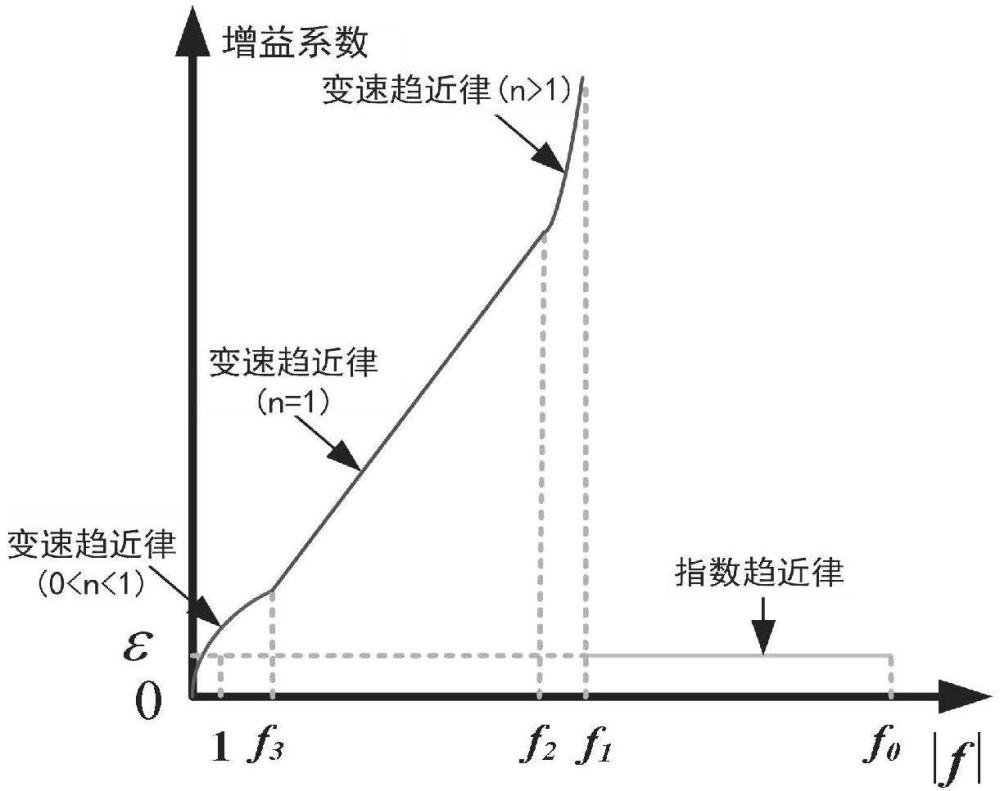

天眼查显示,兆易创新科技集团股份有限公司“用于永磁同步电机的调速系统”专利公布,申请公布日为2025年3月14日,申请公布号为CN119628489A。

本发明涉及一种用于永磁同步电机的调速系统。所述调速系统中,转速环采用滑模控制器进行闭环控制,所述滑模控制器基于指数趋近律和变速趋近律构成的组合趋近律设置;其中,当电机转速误差的绝对值大于第一切换值,处于滑模运动前期,所述滑模控制器采用鲁棒增益较小的指数趋近律进行滑模控制,当电机转速误差的绝对值小于或等于该第一切换值时,所述滑模控制器采用鲁棒增益较大的变速趋近律进行滑模控制。相比于比例积分控制,所述滑模控制器具有更好的动态性能和更强的抗扰动能力,并且,在克服了单一趋近律滑模控制存在的缺点的同时,保留了指数趋近律和变速趋近律的优点,使得所述调速系统具有更好的控制性能,在稳态时抖振极小。

2.东大电子学院徐淑宏/王春雷老师团队在兼具固态荧光与室温磷光特性碳点材料领域取得进展

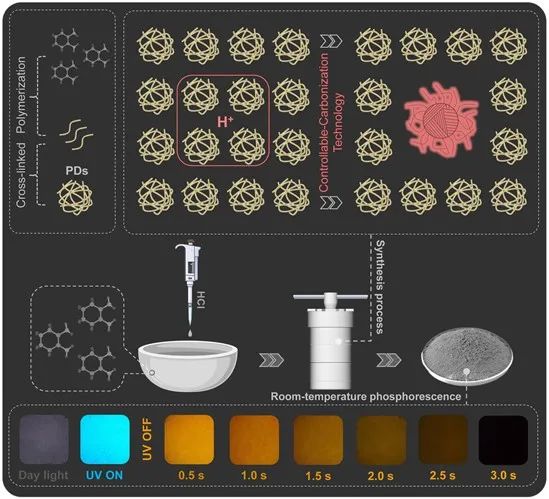

最近,东南大学电子科学与工程学院的徐淑宏和王春雷老师团队,在《SCIENCE CHINA Chemistry》期刊上以东南大学为唯一完成单位,发表了题为“Carbon Dots@Homogenous Matrix Composite with Room-Temperature Phosphorescence via Controllable-Carbonization Technology”的研究成果。

室温磷光材料在信息安全、光电器件和生物成像等领域具有重要应用价值。目前主流的室温磷光材料主要基于有机金属复合物或过渡金属基无机复合材料,但这些材料普遍存在毒性较高、成本昂贵、纯化工艺复杂以及稳定性不足等缺陷。碳点(Carbon dots, CDs)以其低毒性、制备简便、成本低廉以及可调控的光学特性等优势,展现出作为新型室温磷光材料的巨大潜力。目前,实现碳点室温磷光的常见策略是将碳点嵌入诸如苯硼酸、硅胶和三聚氰胺等异质基质中。然而在部分案例中,碳点与异质基质间的相互作用较弱,其对三重态激子非辐射跃迁的抑制作用不足,最终导致室温磷光发射无法实现。针对这一关键问题,我们提出了一种新的方案:通过可控碳化策略,有效的构建了碳点-同质基质体系,实现更为高效的室温磷光发射。

本工作通过可控碳化策略制备出一种新型碳点@同质基质(记为CPDs@PDs)复合材料,该材料兼具固态荧光与室温磷光特性。具体来说,邻苯二胺前驱体首先发生聚合反应形成聚合物点(PDs),然后在微量酸的条件下,部分PDs碳化为碳化聚合物点(CPDs),而未碳化的PDs则作为同质基质均匀分布在体系中。由于CPDs与PDs之间的同源性,CPDs和PDs的表面具有相似的化学成分,这使得它们之间能够发生强烈的分子间π-π相互作用。这种相互作用不仅显著提升了荧光发射的色纯度,还有效抑制三重态激子的非辐射跃迁,从而成功实现了高效的室温磷光发射。

以上工作第一作者为电子科学与工程学院在读博士生孙洪灿和硕士毕业生赵勇超。该工作得到了国家自然科学基金的支持。

文章信息

原文链接:https://doi.org/10.1007/s11426-025-2684-2

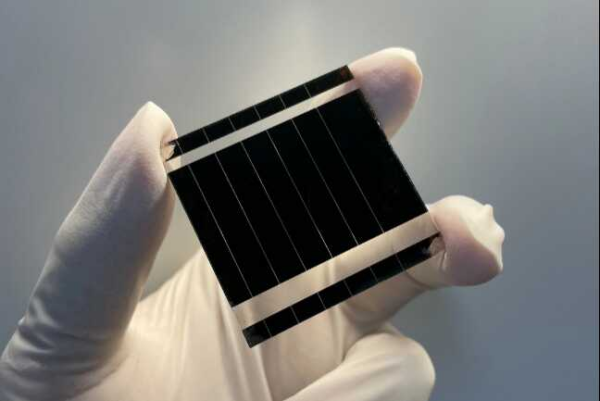

3.新型半导体光伏研发实现新突破

中国科学院长春应用化学研究所科研人员在有机自组装分子设计及其在钙钛矿太阳能电池中的应用研究方面取得重要进展。科研团队开发出具有双自由基特性的高效、稳定且分散性优异的自组装空穴传输分子,可显著提升钙钛矿光伏器件的光电转换效率、运行稳定性和大面积加工均匀性。

钙钛矿太阳能电池具备高效率、低成本和可溶液加工等优势,被认为是下一代光伏技术的重要发展方向之一。目前,实验室小面积器件的光电转换效率已与晶硅电池相当,但仍有提升空间。同时,其产业化进程面临瓶颈。一方面,器件中传统空穴传输层制备依赖高成本材料和复杂的成膜工艺,并存在热稳定性和界面接触稳定性不足问题;另一方面,尽管近年来通过引入有机自组装空穴传输分子简化了器件结构并降低了材料成本,但现有自组装分子普遍存在空穴传输能力较弱、组装均匀性差等问题,且在实际工况条件下稳定性不足,导致器件效率快速衰减。此外,自组装分子的大面积均匀成膜技术尚未成熟,制约了组件性能的提升。

长春应化所秦川江和王利祥团队提出了创新的双自由基自组装分子设计策略。这一策略通过构建共平面给体-受体共轭结构,在自组装小分子中实现了强自由基特性。实验结果表明,该分子在室温下表现出强烈且稳定的自由基特征,其自旋强度较传统自组装分子高出近三个数量级。这种独特的电子结构显著增强了载流子传输能力。同时,研究人员通过在分子结构中引入位阻基团,稳定了自由基特性,提高了分子的二聚能,抑制了分子堆叠现象,使材料在溶液加工过程中更易于形成大面积均匀的自组装薄膜。因此,双自由基自组装分子在空穴传输性能、化学稳定性及溶液加工性能方面实现了协同优化。

进一步,为精确评估自组装分子的性能,周敏团队采用超分辨电化学测试系统,原位表征并验证了双自由基自组装分子的性能优势。研究人员利用扫描电化学液池显微镜-薄层伏安技术,实现了对分子在原位组装态下单分子层载流子传输速率及工作稳定性的量化分析。结果显示,双自由基分子的载流子传输速率是传统材料的两倍以上,并在模拟工况条件下表现出极高的稳定性,优于传统自组装分子。同时,该技术实现了对自组装分子组装密度和大面积均匀性的量化与可视化分析。研究表明,新型双自由基分子可通过共价锚定形成致密且均匀的单层结构,而传统分子因无序堆叠形成杂化结构,导致组装密度较低且均匀性较差。

基于上述新材料,长春应化所联合隆基绿能中央研究院,制备了系列钙钛矿光伏器件。研究发现,小面积器件实现了26.3%的光电转换效率,微模组效率达23.6%。在面积扩展后,效率衰减显著降低,器件运行稳定性明显提升,远超传统自组装材料及器件。将新材料及钙钛矿光伏器件与晶硅电池相结合,钙钛矿-晶硅叠层器件效率达34.2%。

上述研究为解决钙钛矿太阳能电池中传输材料的导电性、稳定性和大面积加工难题提供了全新分子设计范式,并通过原创表征技术建立了分子组装态性能的精准评估体系,为下一代高效稳定钙钛矿光伏组件的产业化注入了驱动力。

7月11日,相关研究成果以Stable and uniform self-assembled organic diradical molecules for perovskite photovoltaics为题,发表在《科学》(Science)上。

钙钛矿微模组展示

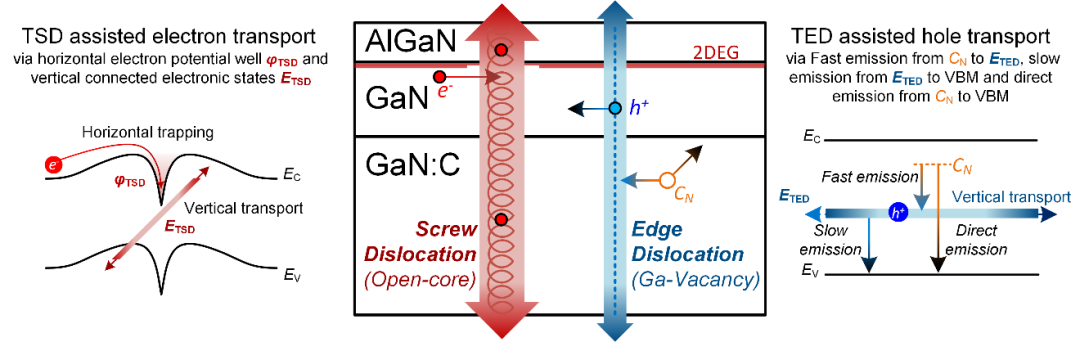

4.微电子所在GaN外延位错传导载流子及其导致功率电子器件可靠性退化机制取得重要进展

氮化镓(GaN)基电子器件凭借高频、高效、耐高温及抗辐射等卓越特性,已成为下一代高效电力电子与射频电子系统的核心支撑器件,在5G/6G通信、智能消费电子等领域展现出显著优势。然而,由于外延衬底与GaN基外延层之间存在严重的晶格失配和热失配,GaN基异质结构外延薄膜中不可避免地存在高密度线性位错(约10⁸ cm⁻²),这一数值远高于Si和SiC等传统半导体材料。这些位错引起的漏电与可靠性退化问题,成为限制GaN基电子器件向更高电压和更大功率应用拓展的关键挑战。

针对这一技术难题,中国科学院微电子研究所GaN基功率电子器件研发团队联合北京大学、香港科技大学、剑桥大学、武汉大学、中国科学院半导体所和苏州能讯高能半导体有限公司等单位,首次明确阐释了GaN异质外延中不同类型位错对器件性能的影响机理。研究团队创新性地构建了"双通道位错输运"模型,揭示了GaN外延层中螺位错和刃位错分别作为电子与空穴的独立传输路径,对器件漏电和动态电阻退化产生截然不同的影响。

研究团队运用课题组自主开发的创新模式深能级瞬态谱测试系统、低温光致发光、导电/电势原子力显微镜等多种先进表征方法,结合第一性原理计算,从原子层级深入剖析了位错的微观机制。研究发现,螺位错在其开核侧壁诱导形成纵向连通的超浅能级电子态,同时在位错核心区域形成电子势阱,构成贯穿外延层的"电子通道";而刃位错则在周围诱导形成连续分布的空穴陷阱,这些陷阱与碳掺杂GaN缓冲层中的CN型缺陷耦合,形成"空穴通道"。

在650-V级GaN基HEMT器件上的电学测试进一步验证了这一理论。研究表明,即使总位错密度较低,螺位错主导的器件在高压开关应力作用下,其动态导通电阻退化幅度显著高于刃位错主导器件。这一现象证实了螺位错易导致电子泄漏、电荷堆积与电流崩塌,而刃位错辅助的空穴再分布则有助于缓解缓冲层电子积累,从而减轻动态性能衰退。

这项研究启示我们,通过外延工艺调控螺位错与刃位错的比例,有望在保持整体晶体质量的前提下,实现GaN功率器件在漏电与动态可靠性之间的最优平衡。该成果为GaN器件中的"缺陷工程"开辟了新思路,创新性地提出将位错视为可工程化的一维载流子管道,而非单纯的有害结构缺陷。这一策略有望推广至其他半导体材料体系,为构建"位错电子学"理论体系奠定基础。

相关研究成果以"Dislocation-Assisted Electron and Hole Transport in GaN Epitaxial Layers"为题发表在Nature Communications上。中国科学院微电子研究所姚毅旭助理研究员为论文第一作者,黄森研究员、刘新宇研究员、北京大学沈波教授和香港科技大学Kevin J. Chen教授为论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金重点、面上及青年基金项目,中国科学院-香港裘搓基金以及"中国科学院微电子研究所-香港科技大学微电子联合实验室"等项目的资助。

【图1】GaN外延中位错电子-空穴双通道输运模型:电子在螺位错(TSD)辅助下,经由ETSD浅电子能级和φTSD电子势阱共同作用实现输运;空穴则在刃位错(TED)的辅助下,于刃位错引入的能级ETED与碳掺杂引入的碳替氮位CN之间通过快速、慢速和直接发射三类路径完成输运。

5.中科院软件所陆亚涵:V8 for RISC-V五项成果 未来实现高级特性

7月18日,在2025RISC-V中国峰会“软件与生态系统”分论坛上,来自中国科学院软件研究所的陆亚涵就V8 forRISC—V的相关情况进行了介绍。

V8是谷歌浏览器和Chrome的开源引擎,Chrome在当前浏览器市场中占据绝对的份额优势。全球超过80%的企业将Node.js作为核心服务器技术,用于构建高性能后端系统、API服务及实时数据处理平台。

据陆亚涵介绍,其所在的团队从2020年起开始移植V8到上游,2021年V8上游成功接收了RISC-V,在维护V8功能性完整和可用性上做了大量工作。针对RISC-V需要完整的后端支持,包括代码生成器/汇编器/反汇编器及嵌入式模拟器。合并上游以后,共提交619个commit,审阅123个commit。合入后,代码commit数占V8社区总数2.1%,过去一年代码commit数占V8社区总数3.77%。

过去一年,V8 RISC-V共提交commit 219 个,新增16371行,删除13688行。适配新的WASM/JS语言特性。适配新的语言特性;适配新的JS中间层编译器Maglev;适配V8 新的IR Turboshaft;增加了ZBAZBBZBSZicond扩展。

对于未来即将开展的工作,陆亚涵介绍,将实现V8高级特性,包括Leaptiering,以及Wasm SIMD map to sizeless RVV, 充分发挥RVV的性能,在未来适配更多高性能应用运行在V8 for RISC-V上。在Chromium部分,实现对于整个浏览器的系统剖析和优化,增强在高性能RISC-V平台上的用户体验。