1.北京大学张志勇-彭练矛团队在阵列碳纳米管太赫兹领域取得重要进展

2.电子科技大学蒋亚东教授团队指导本科生发表多篇SCI论文和获国家级竞赛一等奖

3.中国科学院全固态金属锂电池固-固界面接触研究获进展

4.中国科学院半导体所自组织拓扑激光器研发取得新进展

5.清华大学李千课题组合作在拓扑铁电材料超快动力学研究领域取得突破

1.北京大学张志勇-彭练矛团队在阵列碳纳米管太赫兹领域取得重要进展

第六代无线通讯技术的发展对射频器件提出了更高频率、更高带宽和更低延迟的要求,传统硅基晶体管在尺寸缩减过程中,高频性能逐渐饱和,难以满足太赫兹频率的应用需求;三五族材料则受限于CMOS架构难以实现,在集成度上始终面临发展困难。而作为后摩尔时代重要材料之一的碳纳米管,凭借其高迁移率、高饱和速率以及低寄生的特性,碳纳米管已经展现出太赫兹频率工作的潜能,然而,大多数研究工作主要集中于提升碳纳米管材料质量以提升射频器件高频性能,虽然已达到太赫兹频段(>300GHz)的截止频率,却始终未能展现出达到THz频率的巨大潜力。

基于此,北京大学电子学院、碳基电子学研究中心、纳米器件物理与化学教育部重点实验室张志勇-彭练矛联合课题组基于阵列碳纳米管,通过缩减栅长至35nm并引入先进的Y型栅电极结构,降低栅电阻的同时保持低的寄生电容特性,成功制备出首个截止频率fmax超过1THz的金属氧化物半导体场效应晶体管,充分展现出碳纳米管在太赫兹高速领域的巨大应用价值。

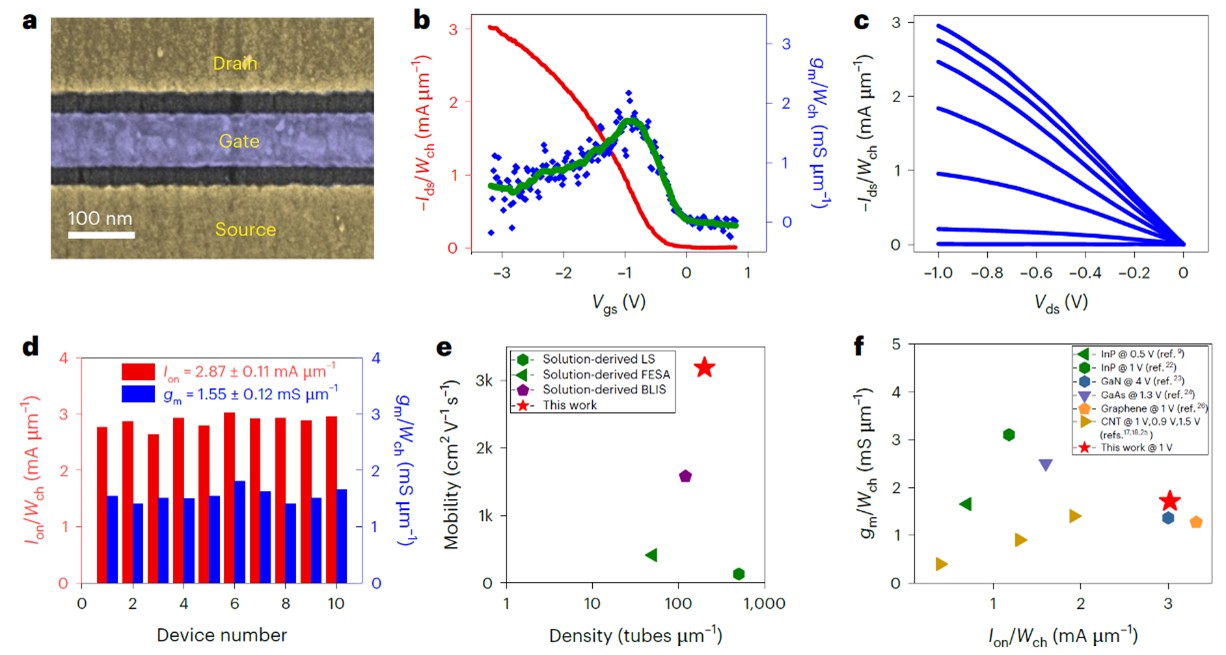

图1: A-CNT MOSFETs的结构与直流性能

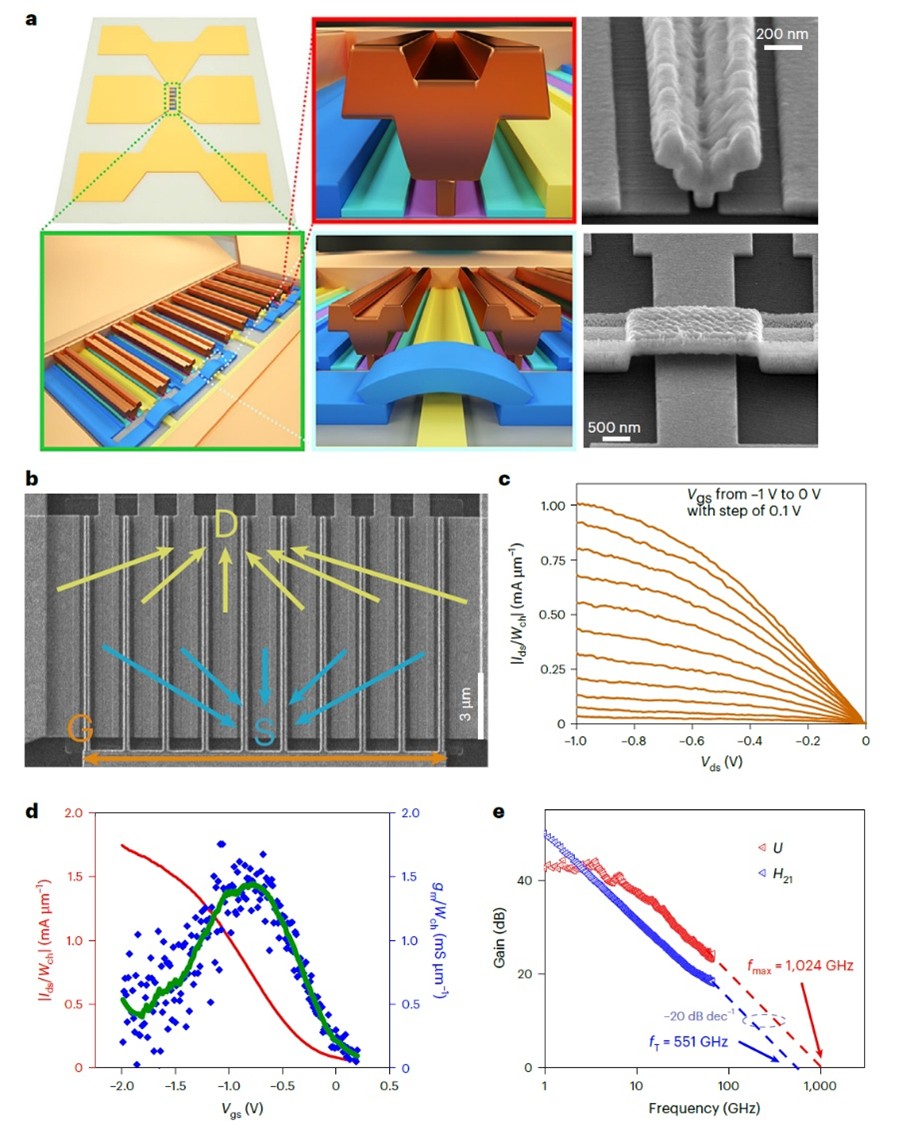

图2: A-CNT MOSFETs的结构、直流和射频性能

研究人员通过优化制备工艺和栅电极结构,在栅长Lg=80nm的器件上实现了3.02mA/um的开态电流和1.71mS/um的峰值跨导,载流子迁移率高达3190cm2V-1s-1,饱和速度达到3.5×107cm/s,接近碳纳米管速度极限;通过引入先进Y-gate栅电极并缩减栅长至35nm,在100um尺寸的射频器件上实现175mA和145mS的开态电流和跨导,实现截止频率ft/fmax高达551GHz/1024GHz,成功验证了碳纳米管的THz工作潜力。

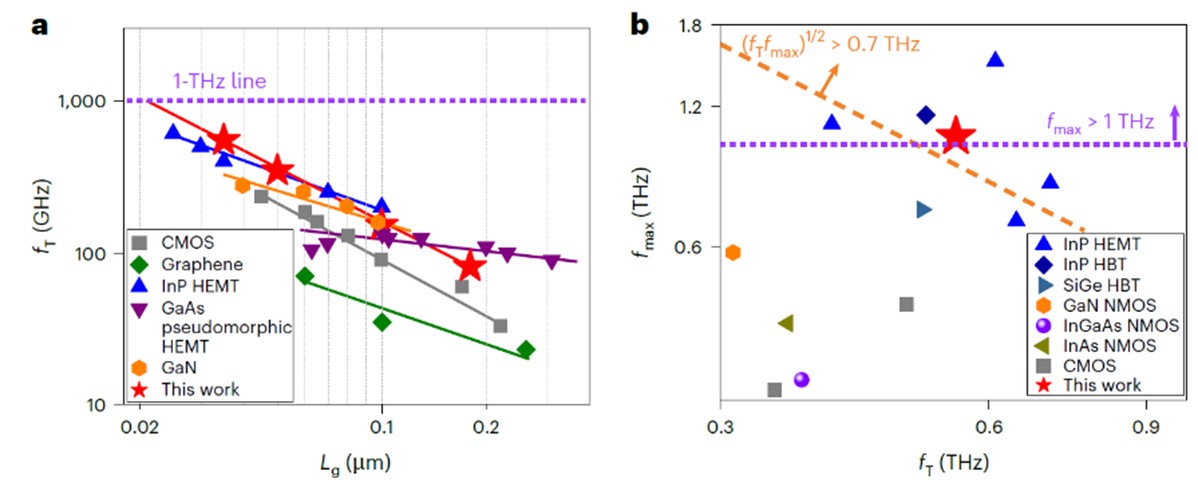

图3:本研究A-CNT MOSFET与其他材料射频性能对比

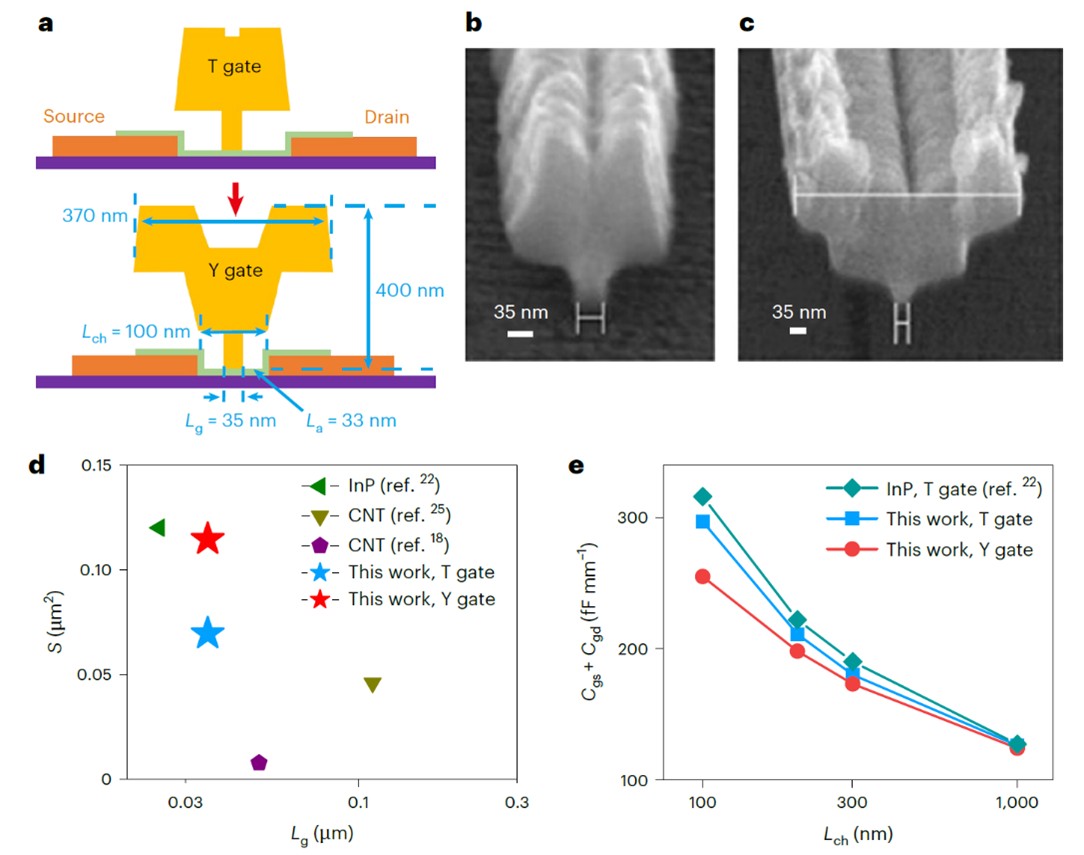

图4:A-CNT MOSFET中Y型栅电极特性分析

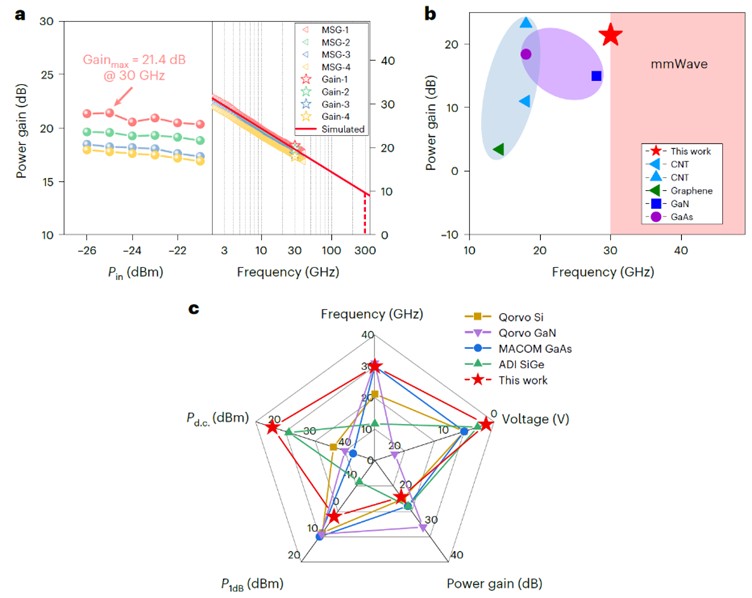

凭借优化的Y型栅电极结构,相较于传统T型栅电极,具有更大截面积(更低栅电阻)和更低寄生电容的优异特性,因此在尺寸缩减过程中,具有超过其他所有材料的高频性能,同时也是除三五族材料(InP/InGaAs)外,唯一一个实现截止频率达到1THz的半导体材料。基于改进的阵列碳纳米管射频器件,进一步制备出的毫米波放大器实现了30GHz下21.4dB的增益,具有与GaN、GaAs等材料商用器件相媲美的放大性能。

图5:基于A-CNT MOSFET的放大器性能展示

相关研究成果以题为《基于阵列碳纳米管的太赫兹金属半导体场效应晶体管》(“Terahertz metal–oxide–semiconductor transistors based on aligned carbon nanotube arrays”)的论文,于10月2日在线发表于《自然-电子学》(Nature Electronics)。北京大学电子学院2018级博士生周简硕和2021级博士生潘梓澎为共同第一作者,北京大学电子学院、碳基电子学研究中心、纳米器件物理与化学教育部重点实验室彭练矛教授、张志勇教授和丁力研究员为共同通讯作者,合作单位还包括湘潭大学湖南省先进传感与信息技术创新研究院、北京大学重庆碳基集成电路研究院、浙江大学等。上述研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市科技计划等项目的资助以及北京大学微纳加工实验室校级平台的支持。

2.电子科技大学蒋亚东教授团队指导本科生发表多篇SCI论文和获国家级竞赛一等奖

近期,电子科技大学光电学院蒋亚东教授团队太惠玲教授、段再华副教授指导劳上惠、郑祥熠、胡景瑞等本科生在Nanoscale、Diamond & Related Materials、Inorganic Chemistry Communications等SCI期刊发表3篇论文(电子科技大学为唯一署名单位),指导本科生杨蕙泽、王文博和唐冬清荣获中国大学生机械工程创新创意大赛一等奖。

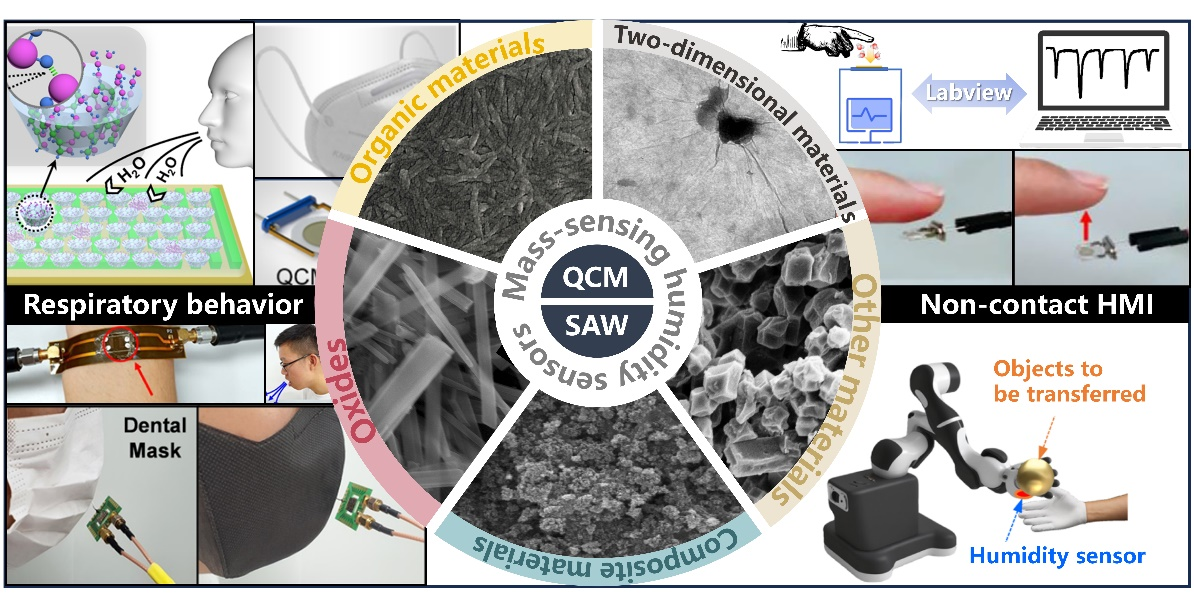

2022级本科生劳上惠同学以第一作者在Nanoscale期刊上发表了题为“Recent advances in mass-sensing humidity sensors: mechanisms, materials, and applications”的综述论文,系统地总结了质量敏感型湿度传感器的研究进展(图1)。该研究对概述了石英晶体微天平(QCM)和表面声波(SAW)质量敏感型湿度传感器的基本工作原理,讨论了基于不同湿敏材料(氧化物、有机材料、二维材料和复合材料)的QCM和SAW湿度传感器的研究进展,总结了QCM和SAW湿度传感器在人体相关湿度检测方面的新兴应用,并从多个角度分析了质量敏感型湿度传感器面临的挑战和未来发展趋势。该综述入选了Nanoscale期刊HOT论文。

图1 质量敏感型湿度传感器概述图

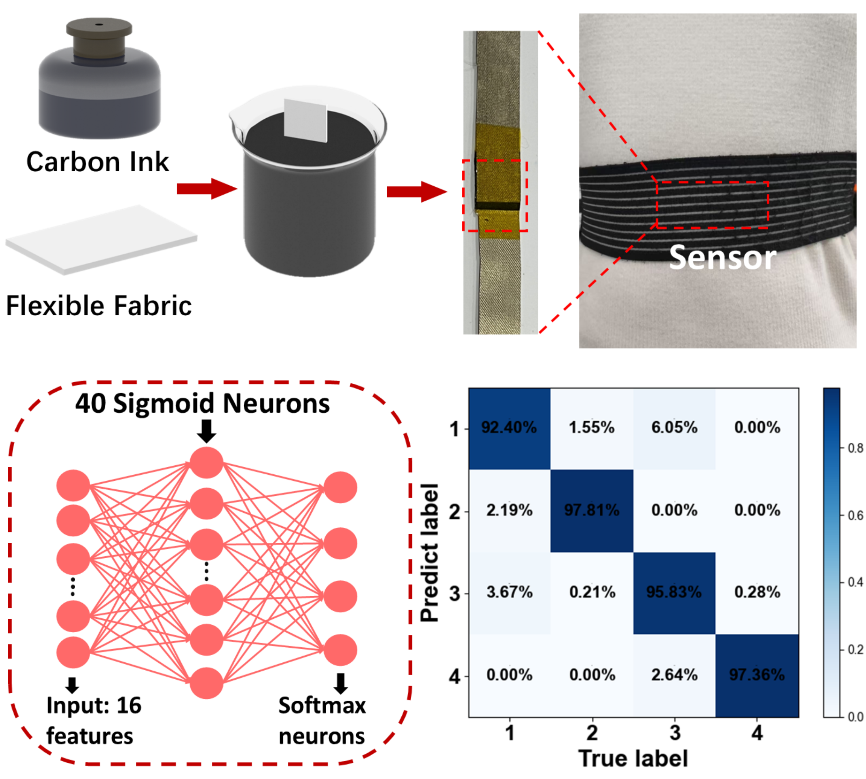

2022级本科生郑祥熠、刘畅和黄秀尧为共同第一作者在Diamond & Related Materials期刊发表了题为“Daily carbon ink functionalized conductive fabric for simple, low-cost, and wide range flexible pressure sensor with multifunctional applications” 的研究论文。该研究利用日常碳素墨水和织物,制备了电阻型柔性压力传感器,该压力传感器具有检测范围宽、灵敏度高、响应/恢复时间短和重复性好等优点;结合算法,利用传感器可以实现不同呼吸频率的检测和识别(图2)。

图2 柔性压力传感器与呼吸频率检测应用

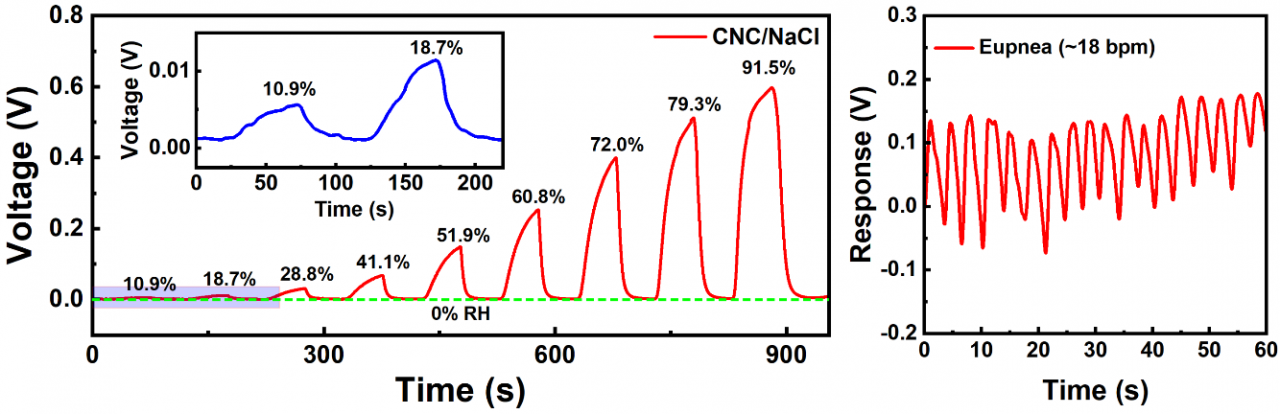

2021级本科生胡景瑞以第一作者在Inorganic Chemistry Communications期刊上发表了题为“Self-powered electrochemical humidity sensor based on Cu/(cellulose nanocrystals/NaCl)/Zn structure for respiratory rate detection”的研究论文,报道了一种基于纤维素纳米晶/NaCl湿敏材料的自供能电化学湿度传感器,具有宽的湿度检测范围和快速响应恢复速度,可用于呼吸频率检测(图3)。

图3 电化学湿度传感器湿敏响应曲线及呼吸频率检测应用

8月27日,第六届中国大学生机械工程创新创意大赛全国总决赛在烟台成功举办。2023级本科生杨蕙泽、王文博和唐冬清荣获一等奖(图4,作品名称:高性能电化学湿度传感器的制备及应用研究),全校本科生唯一获奖队伍。该比赛是由中国机械工程学会主办,中国机械工程学会微纳制造技术分会、国家微纳制造创新中心、明石创新(烟台)微纳传感技术研究院等多家单位联合承办的全国性大学生比赛。

图4 本科生杨蕙泽、王文博和唐冬清荣获中国大学生机械工程创新创意大赛一等奖

论文一:Recent advances in mass-sensing humidity sensors: mechanisms, materials, and applications

论文二:Daily carbon ink functionalized conductive fabric for simple, low-cost, and wide range flexible pressure sensor with multifunctional applications

论文三:Self-powered electrochemical humidity sensor based on Cu/(cellulose nanocrystals/NaCl)/Zn structure for respiratory rate detection

人物简介:

劳上惠,2022级光电信息科学与工程专业本科生,光电学院菁英班成员并任班组长,担任2025级导生。以第一作者在Nanoscale发表论文1篇。毕业去向:保送至中国科学院半导体所读研。

郑祥熠,2022级光电信息科学与工程专业本科生,光电学院菁英班成员,担任本科生第三党支部宣传委员、2025级导生。主持大创项目“基于柔性力学传感器的防褥疮床垫设计”,中期、结题均优秀。研究成果以共同第一作者在Diamond & Related Materials发表论文1篇。毕业去向:保送至北京大学直博。

刘畅,2022级信息工程专业本科生,光电学院菁英班成员。参与大创项目“基于柔性力学传感器的防褥疮床垫设计”。研究成果以共同第一作者在Diamond & Related Materials发表论文1篇。毕业去向:保送至复旦大学读研。

黄秀尧,2022级光电信息科学与工程专业本科生,光电学院立人班、卓工班成员,担任本科生第二党支部纪检委员,曾任光电学院“向光而行”劳育工作室负责人,参与大创项目“基于柔性压力传感器的防褥疮床垫设计”。研究成果以共同第一作者在Diamond & Related Materials发表论文1篇。毕业去向:保送至本校读研

胡景瑞,2021级光电信息科学与工程专业本科生。参与大创项目“发电型湿度传感器制备及应用研究”,中期、结题均优秀,研究成果以共同一作在Sensors and Actuators B: Chemical发表论文1篇。本科毕设工作以第一作者在Inorganic Chemistry Communications发表论文1篇。毕业去向:南洋理工大学读研。

杨蕙泽,2023级信息工程专业本科生,光电学院菁英班成员,担任班级团支书、光电学院学生会主席。主持大创项目“电化学湿度传感器的制备及应用研究”,中期、结题均优秀,研究成果获中国大学生机械工程创新创意大赛国家级一等奖,并申请发明专利1项。

王文博,2023级光电信息科学与工程专业本科生。参与大创项目“电化学湿度传感器的制备及应用研究”,研究成果获中国大学生机械工程创新创意大赛国家级一等奖,并申请发明专利1项。

唐冬清,2023级信息工程专业本科生,担任班级心理委员。参与大创项目“电化学湿度传感器的制备及应用研究”,研究成果获中国大学生机械工程创新创意大赛国家级一等奖,并申请发明专利1项。

3.中国科学院全固态金属锂电池固-固界面接触研究获进展

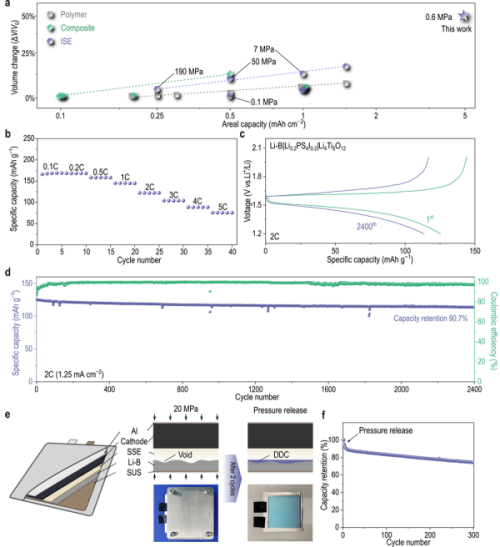

全固态金属锂电池具有高安全性和能量密度双重优势潜力,被视为下一代储能技术的重要发展方向。全固态金属锂电池“制造”和“运行”分别要经历“高”和“低”两种压力,在高压力下金属锂发生蠕变易引发电池短路,而在低压力下固-固界面会接触不良,金属锂负极本身的体积效应严重,循环中界面劣化问题严重。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究团队等,开发出拓扑强化负极(TFA),实现宽压力耐受低体积效应金属锂负极。TFA由三维纤维状Li5B4骨架和60%金属锂组成,Li5B4骨架形成快速锂扩散路径,将表面锂“沉积/剥离”过程变成沿亲锂骨架的锂扩散输运行为。TFA体积变化率仅为金属锂负极的40%,耐受压力范围拓宽至0至50 MPa。TFA对称电池临界电流密度提升至5.8 mA cm-2。相关成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。

固体电解质/负极间的固-固界面间隙会引发锂枝晶生长,危害电池循环与安全。物理所科研人员等,改变压力维系固-固接触方案,提出“动态自适应界面”(DAI)。团队在硫化物电解质(Li3.2PS4I0.2)中预置可迁移碘离子,在电场下原位形成微米级LiI层。界面层起始终动态维系界面紧密接触并兼具离子传输能力。联合TFA与DAI两项技术,团队实现零外压全固态金属锂软包电池稳定循环。该工作是全固态金属锂电池迈向实用化的关键一步,为设计下一代钠、钾等固态电池提供了新思路。相关成果作为编辑推荐文章,发表在《自然-可持续发展》(Nature Sustainability)上。

研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院相关项目等的支持。

TFA联合DAI实现全固态金属锂电池零压力工作

4.中国科学院半导体所自组织拓扑激光器研发取得新进展

中国科学院半导体所自组织拓扑激光器研发取得新进展。

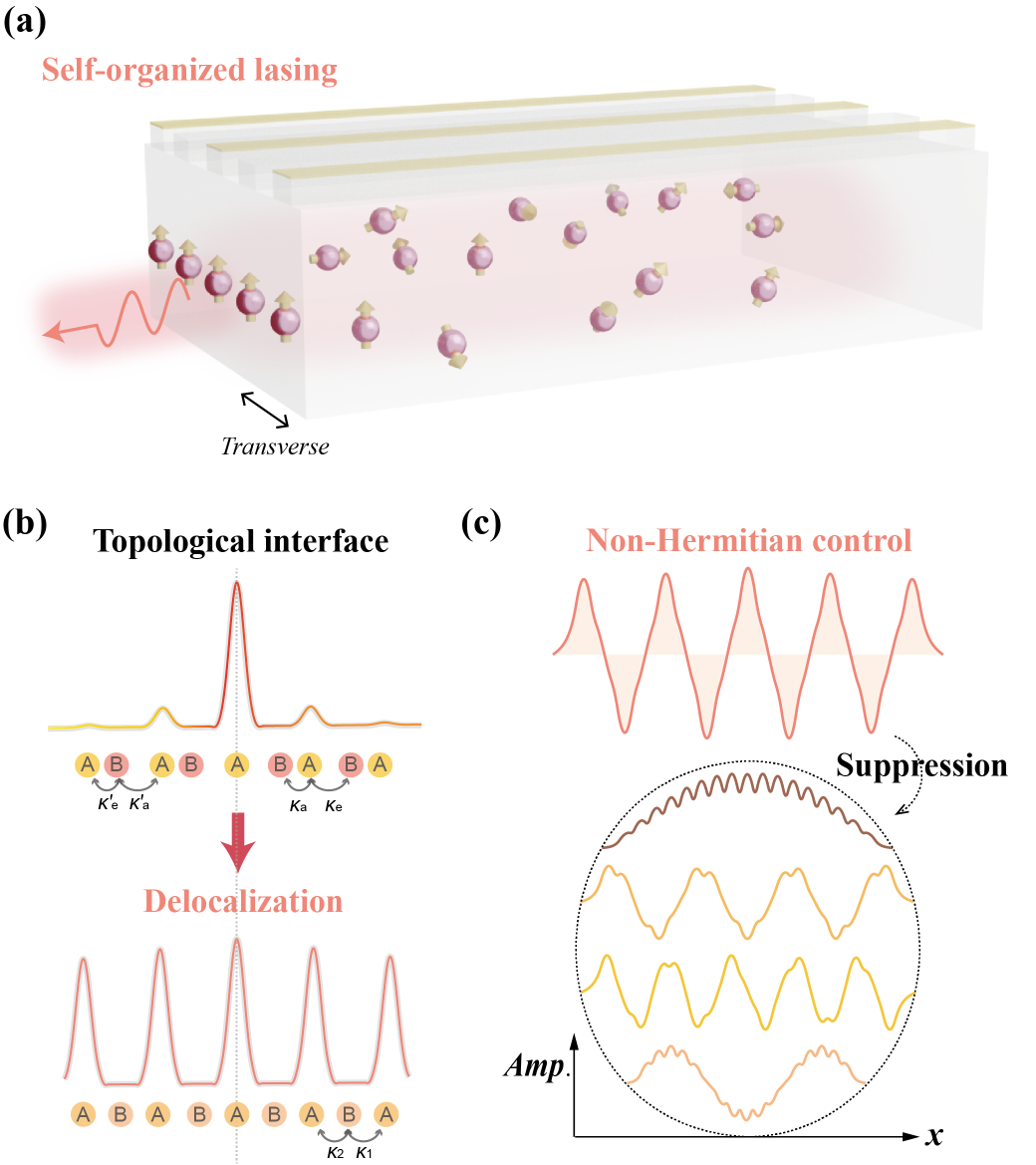

自组织(Self-organization)是指个体元素通过内部相互作用自发排列成有序模式的集体共振现象。然而,传统半导体激光腔中的混沌多模同步现象使其在实际应用场景中的性能受到限制。拓扑光子学则起源于凝聚态物理中的拓扑物态理论,通过利用“拓扑不变量”描述光子晶体能带结构,为构建具有鲁棒性、单向性、强局域化的光子态提供了新范式。

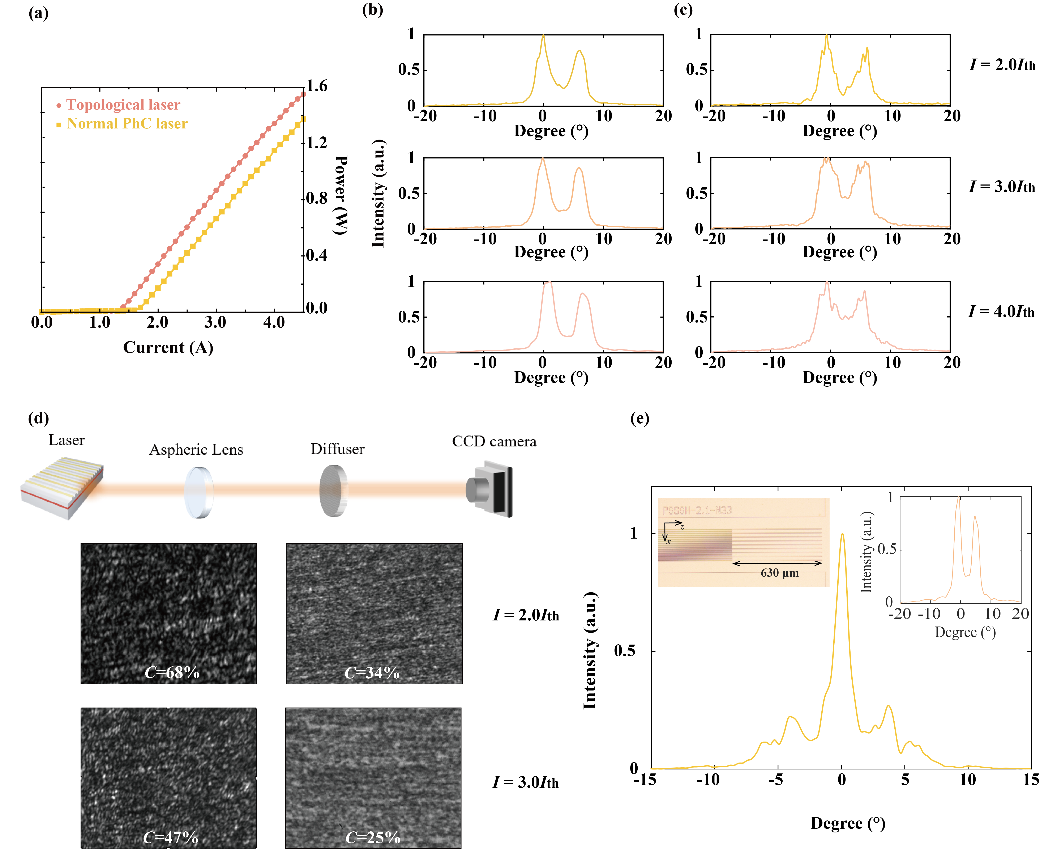

近日,中国科学院半导体研究所郑婉华院士团队在《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)发表一项创新成果,成功观测到基于离域化拓扑边界态的自组织激射现象,实现了大规模高相干激光出射,精准破解了传统激光器中“高功率与高相干性互相牵制”的核心矛盾——传统器件受限于物理机制,常需在二者间权衡妥协;而该研究依托离域化拓扑边界态与非厄米调制辅助的自组织同步机制,既保留了拓扑保护与自组织赋予的高相干性优势,又通过离域化扩展能量分布,最终形成“功率-相干性”协同优化的创新技术方案。

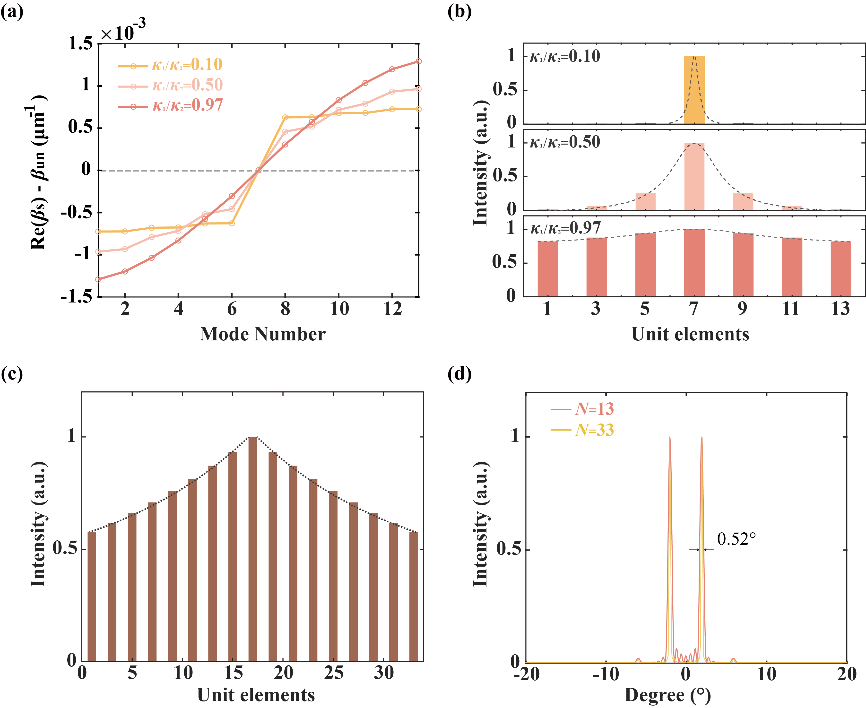

图1 自组织拓扑激光输出与基本原理概图

研究团队从经典一维拓扑Su-Schrieffer-Heeger(SSH)模型出发,利用结构的手征对称性保护特性,调控SSH晶格中的单元耦合强度,实现拓扑边界态在实空间中的离域化分布;同时,借助基于图形化电极结构的非厄米调制,离域化的拓扑边界态能够在无序背景中保持主导地位,呈现出独特的自组织模式。与同等规模的光子晶体激光器相比,该拓扑激光器具有更高的空间相干性,这使其展现出更低的阈值、更稳定的输出空间模式以及更高的散斑对比度,同时,进一步扩大了拓扑边界态的空间分布规模,并引入移相耦合器以提升输出光功率密度。

图2 离域化拓扑边界态的设计概念图

图3 拓扑激光器与同规模光子晶体实验结果对比图

这一方案不仅丰富了拓扑激光器的技术路径,更呼应了拓扑光子学向集成光子芯片、高性能光发射器件渗透的发展趋势,进一步推动了拓扑物理在光子领域的技术落地。该成果以“Self-organized lasing of delocalized state enabled by non-Hermitian manipulation and chiral symmetry”为题,发表于《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews,DOI:10.1002/lpor.202501772)。中国科学院半导体研究所博士后陈静瑄与博士生唐臣燕为共同第一作者,青年研究员王明金与郑婉华院士为共同通讯作者。

该项工作得到了国家自然科学基金、北京市科技新星等项目的资助。

5.清华大学李千课题组合作在拓扑铁电材料超快动力学研究领域取得突破

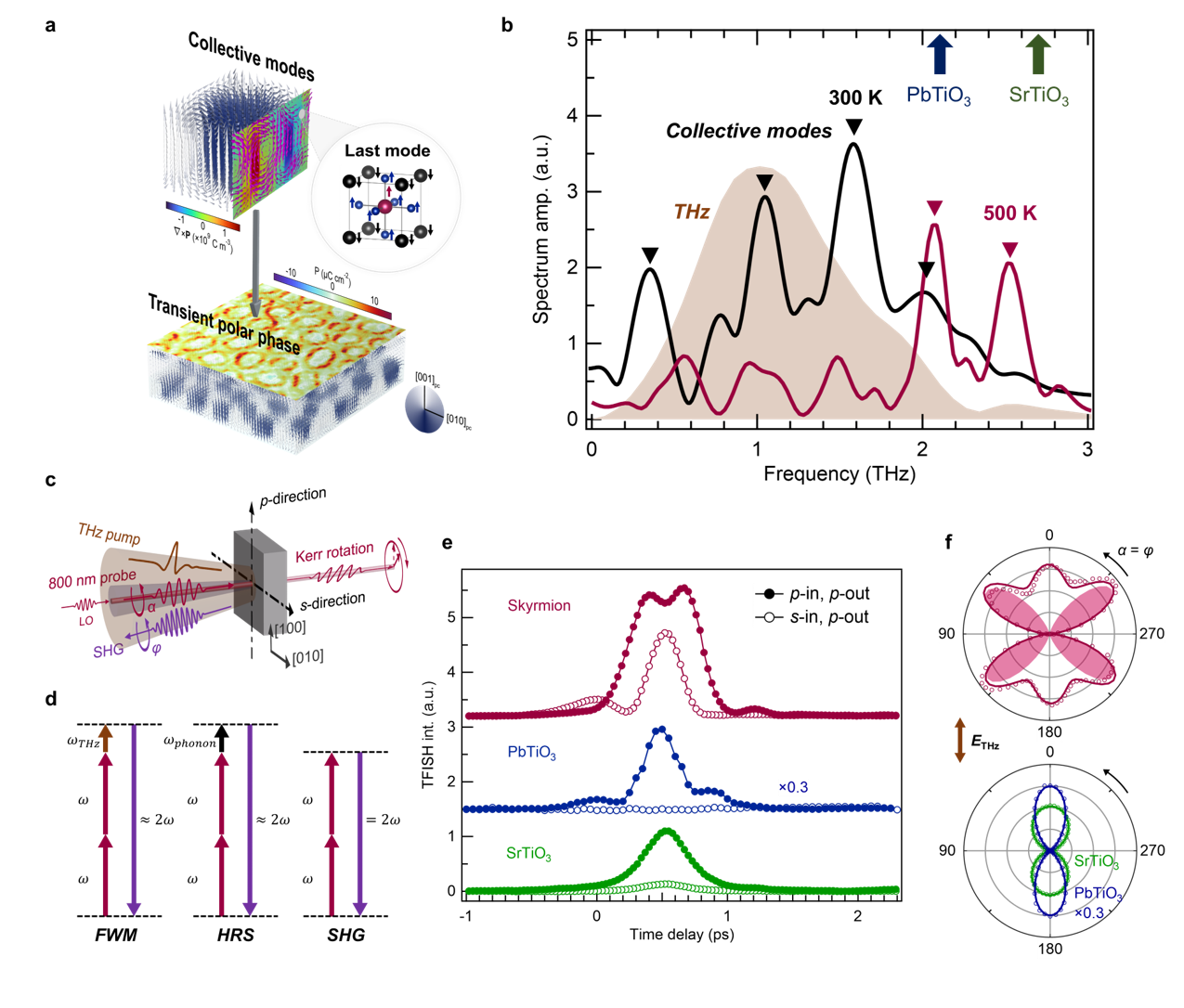

利用太赫兹脉冲对材料中的极化偶极子进行超快相干调控,发现其中的隐藏相,进而挖掘潜在的高速光电器件应用功能,近年来成为量子材料研究领域的前沿之一。然而,传统方法通常依赖于材料中与太赫兹脉冲频率谐振的软声子模式,因而其应用往往局限于铁电相变温度(居里温度)附近,极大地限制了工作温区。与传统铁电材料不同,在PbTiO3/SrTiO3超晶格中发现的极性斯格明子等拓扑结构,因其本身存在亚太赫兹频段的集体动力学模式,为实现宽温区、高效率的太赫兹耦合调控提供了全新的物理机制。

近日,清华大学材料学院李千副教授课题组与中国科学院物理研究所等单位合作,在拓扑铁电材料的超快动力学研究方面取得重要突破。研究团队利用强场单周期太赫兹脉冲,成功将极性斯格明子相干地驱动到一个瞬态的、具有宏观极化的隐藏极性相。这种光诱导的超快相变能够在4K至470K的超宽温度范围内稳定产生,极大地拓展了光场调控物态的应用潜力。

研究团队首先通过动力学相场模拟进行理论预测。模拟结果表明,极性斯格明子体系中存在着一系列频率在2THz以下的集体动力学模式,其频谱与实验中使用的强场太赫兹脉冲高度重合。与传统铁电体中对温度敏感的软声子模式不同,这些集体模式的频率在很宽的温度范围内几乎保持不变。这种稳定的谐振耦合通道可有效激发斯格明子中的极化偶极子,使其从原有的赝中心对称状态转变为一个具有宏观极化的瞬态隐藏极性相。随后,团队利用太赫兹场致二次谐波(TFISH)这一对材料对称性破缺敏感的实验技术,发现在太赫兹激发下,斯格明子产生了具有复杂各向异性的二次谐波信号,而作为参照的超晶格组分PbTiO₃和SrTiO₃则呈现单一方向响应。这一结果证实了斯格明子在光激发下发生了中心对称性破缺,成功诱导出了理论预测的瞬态极性相。

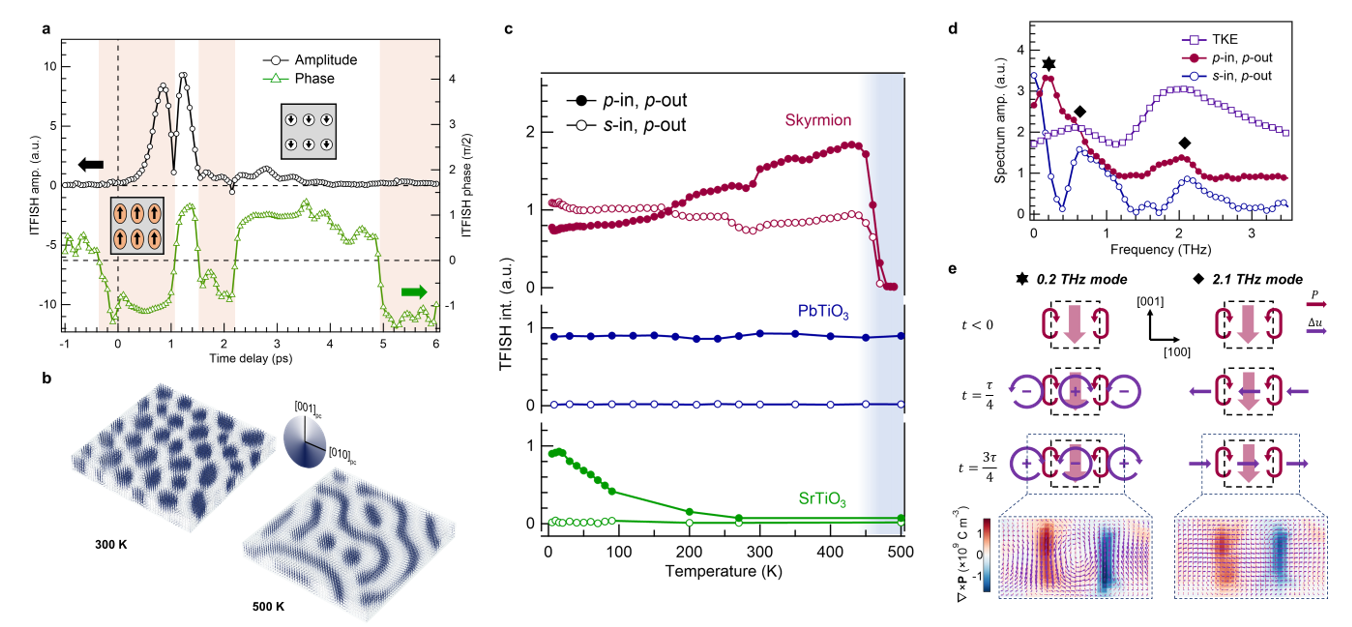

图1.太赫兹脉冲激发下极性斯格明子的集体动力学模式与瞬态极性相

为进一步揭示隐藏极性相的形成机理,研究团队开发了干涉式太赫兹泵浦-二次谐波探测(iTFISH)技术。通过引入参考光与样品信号进行干涉,能够同时高灵敏度地提取信号的振幅和相位。团队首次将此技术应用于前沿拓扑材料体系,成功观测到斯格明子中瞬态宏观极化方向的多重翻转,并识别出~0.2THz和~2.1THz等多个激发的集体模式。研究的另一重要发现是斯格明子动力学的超宽温域稳定性。团队系统地研究了斯格明子超快动力学响应的温度依赖性,发现太赫兹诱导出的瞬态极性相可在4K至470K的超宽温度范围内稳定存在,直至在470K时发生拓扑相变后猝灭。这种源于拓扑保护的优异稳定性,有效突破了传统光控物态的温度限制,为研发能在常规环境下工作的高速光电器件奠定了物理基础。

图2.干涉式TFISH测量的瞬态极化翻转动力学和宽温区稳定性

该工作系统地阐明了拓扑铁电材料中的宏观非线性光学响应与微观集体动力学过程的内在联系,不仅发现了一种全新的光场调控物态机制,也证实了极性斯格明子等拓扑体系是探索丰富的超快功能性质和构筑高性能光电子器件的理想平台。

研究成果以“宽温度范围内极性斯格明子集体动力学的太赫兹激发”(Terahertz excitation of collective dynamics of polarskyrmionsover a broad temperature range)为题,于10月3日在线发表于《自然·物理》(Nature Physics)。

清华大学材料学院2021级博士生李为是论文第一作者,材料学院副教授李千与中国科学院物理研究所副研究员汪信波是论文共同通讯作者。其他重要合作者包括清华大学材料学院南策文院士、李敬锋教授,南京大学刘俊明教授,中国科学院物理研究所雒建林研究员等。研究得到国家自然科学基金委基础科学中心项目、原创探索计划项目、中央高校青年教师科研创新能力支持项目(U40)等的资助,以及综合极端条件实验装置的支持。