5月22日,人工智能行业迎来一笔震撼交易:OpenAI宣布将以近65亿美元(约合人民币468亿元)的全股权交易方式,收购由苹果前首席设计官乔纳森·艾维(Jony Ive)创办的硬件初创公司IO。这不仅是OpenAI成立以来最大的一笔并购,更被视为其战略重心从“云端模型”转向“物理硬件”的关键转折。

回顾过去两年,大模型技术突飞猛进,从ChatGPT到Gemini、Claude,全球科技公司纷纷在参数量、推理速度和生成质量上展开军备竞赛。但随着技术逐渐趋于同质化,AI的下一步竞争,不再是“谁的模型更强”,而是“谁真正拥有用户”。

在这个背景下,端侧AI硬件的意义被重新定义。

如果说大模型是新一代智能的“大脑”,那么硬件就是它们的“身体”与“接口”。谁掌握了用户的入口,谁就掌握了数据、反馈、互动与生态构建的主动权。

在智能手机、智能音箱之后,一个新的终端形态正在被重新想象——它可能没有屏幕、无需唤醒词,却能随时响应、理解上下文、长期陪伴用户。

这正是OpenAI与IO联手的意义所在。

当模型的边际收益递减,“落地能力”成为决定未来格局的变量。

端侧AI硬件,正站在技术演化与人机关系重构的交汇点,成为AI产业链的“新入口”、数据循环的“新起点”、以及平台生态的“物理锚点”。

AI的下一场战争,不再发生在数据中心,而是在口袋、桌面与日常生活中。

硬件即入口,入口即生态:端侧AI硬件正成为新的对决前线

2025年5月22日,OpenAI宣布以近65亿美元(约合人民币468亿元)的全股权交易,正式收购由苹果前首席设计官艾维创立的硬件初创公司IO Products。

这项交易的核心目的,不是为了扩充硬件营收渠道,而是为了解决一个更根本的问题——分发。因为模型再强,没有入口也难落地。

在生成式AI的早期阶段,谁能训练出参数最多、效果最惊艳的大模型,是竞争的关键。但到了今天,模型之间的差距正在逐渐缩小,AI的“护城河”正从模型本身转向另一个维度:用户入口与应用分发能力。

OpenAI的CEO奥特曼非常清楚这一点。他曾公开表示,未来AI的潜力要想真正释放,必须让用户“以自然的方式日常使用AI”。

这意味着,依赖手机App或网页访问ChatGPT并不是长久之计。相较之下,Google拥有Android操作系统与Chrome浏览器,Meta拥有社交网络和智能眼镜,甚至Apple也在布局系统级AI功能,这些科技巨头都掌握了原生分发渠道。

而OpenAI,如果继续依赖这些平台,就等于将ChatGPT的“用户关系”交给了别人。每一次访问、每一笔订阅、每一个使用数据,都要通过别人定义的路径来完成。这不仅成本高昂,还意味着无法真正实现闭环。

因此,OpenAI决定自建分发体系。它不是选择开发一个新的App,而是选择直接切入硬件底层,打造属于自己的“AI原生入口设备”。这正是其与IO合作,开发所谓“AI贴身助理”(Companion Device)的根本动因。

这种设备不是传统意义上的智能手机、平板或可穿戴设备,而是一种全新形态的AI交互终端:常驻、无屏、可语音交互、具备情境感知能力,贴近用户生活,成为AI与人之间的“第一接触点”。

如果说模型是AI的“大脑”,那么硬件就是它的“神经末梢”与“感知界面”。真正的AI应用,不可能永远停留在服务器或云端,它必须“落地到生活中”,成为用户每天都能触达的存在。

端侧AI硬件就是这个“落地”的物理载体。

OpenAI对此有着清晰的认知。在其发布的官方视频中,奥特曼明确指出,“使用笔电或手机访问ChatGPT太繁琐,我们希望打造一种更自然、更贴近生活的设备。”这句话的背后,是对AI使用方式的重新定义——从“主动调用”到“被动陪伴”。

这种转变意味着,AI硬件不再是一个“运行模型的容器”,而是“承载用户关系的入口”。它不只是执行任务的终端,更是汇聚用户数据、行为反馈、使用频次、支付习惯、生成内容的生态中枢。

可以说,硬件即入口,入口即分发,分发即生态。

从这个角度看,ChatGPT已不再只是一个“应用程序”,而是一个正在进化为“AI操作系统”的平台。而要实现这种平台化,就必须拥有一个专属的物理入口设备,让AI能够“无处不在、无感接入”。

更重要的是,这种设备一旦形成用户粘性与习惯,就会成为整个OpenAI生态的“控制锚点”——数据从这里产生,模型从这里学习,服务从这里启动,商业从这里闭环。

在模型能力渐趋同质化的时代,AI公司之间的真正差异,不再是“谁的模型更强”,而是“谁更贴近用户”。端侧AI硬件,正成为连接算法与人、链接模型与生态的下一场决战前线。

端侧AI硬件的未来,不是更强的功能,而是“具身智能体”

2013年上映的电影《云端情人》(Her)曾描绘过一种看似遥远的未来:一个无形却无所不在的AI操作系统,能够理解人类情绪,主动对话、陪伴、甚至建立情感联系。十年之后,我们距离这个场景,或许只差一个AI设备的距离。

根据多家媒体报道,包括The Information、WIRED与TechCrunch,OpenAI与IO合作开发的“AI贴身助理”(AI Companion Device)正是以《云端情人》为灵感起点。这款设备并非传统意义上的智能手机,也不是语音助手的升级版,而是一个全新形态的AI终端:

无屏幕或极少依赖屏幕,不再以视觉为主导;

常驻身边,如佩戴式、口袋型或桌面型设备;

具备环境感知能力,可识别语境、语气、位置、情绪;

以语音对话为主要交互方式,无需手动操作或唤醒词;

可持续学习使用者行为与偏好,实现“理解用户”的持续进化。

这意味着,AI不再只是“你去找它”的应用,而是“它就在你身边”的存在。AI的“在场性”从云端计算中心,转移到你日常生活的每一个场景、每一个时刻。

正如奥特曼在OpenAI发布的视频中所言:“使用PC或手机访问ChatGPT太繁琐,我们希望打造一种更自然的方式,让AI成为你生活的一部分。”这句话揭示出一个深层趋势:AI的未来,不是更强的问答,而是更自然的陪伴。

为了实现这样的“陪伴式智能”,技术能力只是基础,真正的突破在于人机关系的重新设计。这正是OpenAI选择与艾维合作的核心原因。

艾维并不是为OpenAI“设计一个设备的外壳”,而是从第一性原理出发,重新构建AI与人的交互方式。

根据TechCrunch报道,艾维及其创立的设计公司LoveFrom已全面接手OpenAI的设计工作,将主导其软硬件产品的用户体验与视觉语言。

这不是一次外包合作,而是一次战略级的设计共创。

艾维曾是iPhone、iPad、Apple Watch的灵魂人物,如今他与OpenAI合作的目标,是打造一款“比iPhone更具颠覆性”的AI设备。不同的是,这一次他不是在做一款通信工具,而是在构建一个“有形的智能伙伴”。

这种转变在设计语言上尤为关键:

从“科技感”转向“生活感”与“温度感”;

从“功能性”转向“存在感”与“情感亲和力”;

从“用户操作”转向“设备主动理解与协作”。

正如艾维所说:“我越来越觉得,过去30年我所学到的一切,都引领我来到此刻。”这不仅是一位设计师的回归,更是一次人机界面哲学的重写。

我们可以将这种新型设备称为一种“具身智能体”(Embodied Intelligence Agent)——它具备以下三大核心特征:

1. 情感接口:通过语音、语调、节奏、语言内容与语义理解,构建“有温度”的交流;

2. 感知能力:设备能理解用户所处的环境、情绪、需求与历史行为;

3. 行为自主:不仅被动响应,更能主动协助、提醒、规划,成为“智能体”而非“工具箱”。

这标志着AI硬件从“被动工具”进化为“主动伙伴”,从“智能终端”演化为“日常智能体”。

在这一进程中,硬件不再是模型的载体,而是人格化的延伸。AI不再只回应你的问题,而是与你共处、共感、共生。

当ChatGPT拥有了“身体”,AI将不再只是“技术”,而是你日常生活中的“存在”。

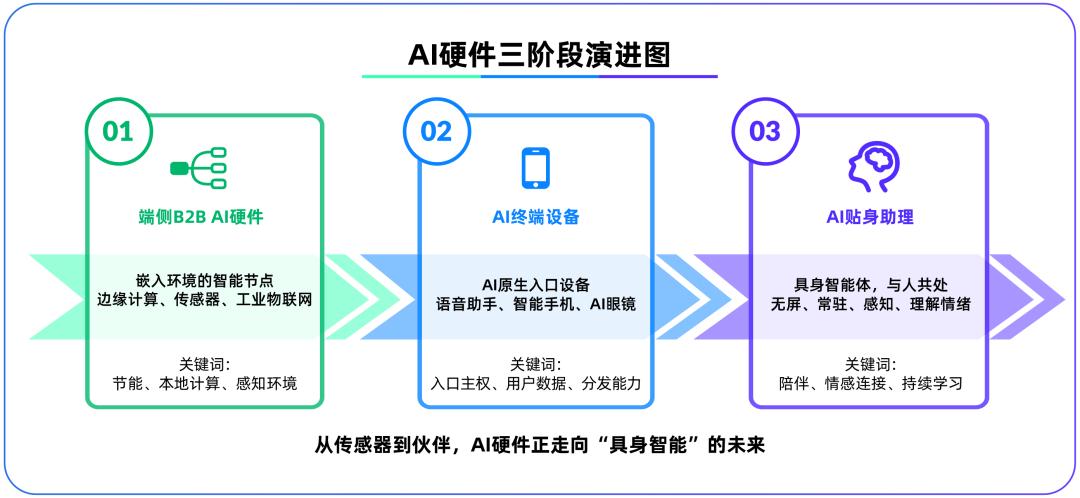

从端侧2B AI硬件到2C AI贴身助理:迈向具身智能的双螺旋路径

在AI硬件的发展路径中,今天与未来并非割裂的两极,而是彼此交织、相辅相成的“双螺旋结构”——一条路径是正快速落地的端侧B2B行业型AI设备,另一条路径则是正在孕育中的AI贴身助理。

一个代表当前的技术现实,另一个指向未来的人机关系重构。它们共同推动AI大模型从“云端大脑”走向“真实世界的智能存在”。

端侧行业型AI设备是当下最现实的路径。端侧2B AI设备的本质,是将轻量化、边缘化的人工智能模型部署到各种物联网终端中,使这些终端具有一定程度的本地感知、处理与决策能力。与传统依赖云计算的AI解决方案相比,端侧设备具备三大现实优势:响应更快、节能高效、隐私友好。

目前,端侧行业型AI设备已在多个场景中实现落地。以智慧城市为例,摄像头、交通信号灯、公共设施正通过边缘AI实现实时识别、事件检测与自动调度。在工业领域,端侧与边缘设备被部署在生产线、机器人与传感器中,执行质量检测、预测性维护等任务。在智能家居中,语音助手、智能音箱、扫地机器人、门锁系统等逐渐接入本地AI模型,提升响应速度与使用体验。

根据Transforma Insights发布的预测,到2033年,全球将有超过9亿个端侧与边缘AI设备接入网络。对于绝大多数企业而言,端边设备是让AI“进入物理世界”的第一步,它让数据不再只是上传至云端分析,而是能够在设备本地实时处理与反馈。

然而,端侧2B AI设备尽管实现了“物的智能化”,但它的智能是分布式的、碎片化的,是环境中的“点状智能”。它更多关注的是场景效率、设备协同与系统优化,而不是对“人本身”的理解和陪伴。这正是AI贴身助理试图补足的另一条路径。

而B2C AI贴身助理则是AI进入日常生活的长期终局设想。如果说端侧行业型AI设备是“场景智能”的代表,那么B2C AI贴身助理,则是“用户智能”的体现。

前者将AI嵌入环境,后者则将AI贴近人的身体和意识。它们的区别,不仅在于技术形态,更在于交互关系的深度与情感连接的可能性。

AI贴身助理(Companion Device)是一种基于大模型驱动的智能终端,它不是用来控制灯光、调节温度或监测数据的,而是用来理解你、陪伴你、服务你,并逐渐与你建立互动关系的“智能体”。

它可能没有屏幕,甚至没有明确的外形,但它始终在你身边,随时响应、理解上下文、参与对话、提供建议,甚至默默记录和学习你的行为偏好。

AI贴身助理的意义在于,它让AI“具身化”成为可能,也让AI从工具进化为“第二自我”。

在技术上,它需要依托AI大模型的感知、推理与语言能力,在设计上,则需要高度情境化与人性化的交互逻辑。在商业上,它意味着AI不再只是软件订阅或云服务,而是一种“常驻交互存在”,是可以被携带、佩戴、信任的“智能个体”。

从这一点看,B2B领域的端侧AI硬件解决的是“AI如何进入现实世界”,而AI贴身助理解决的是“AI如何真正进入人的生活”。一个是系统级,一个是个人级;一个是分布式,一个是常驻式;一个强调效率,一个强调连接。

正如OpenAI与艾维联合打造AI贴身助理的项目所揭示的,未来的AI硬件不再只是“让设备更智能”,而是“让智能有身体、有温度、有共鸣”。这是一场跨越技术、设计与哲学边界的进化。

因此,端侧B2B AI硬件和B2C AI贴身助理并非互斥路径,而是共同构建AI硬件未来形态的双螺旋路线:前者打造基础设施,后者定义终极形态。它们一同推动AI从“看得见的设备智能”,走向“感受到的智能存在”。

如果说端侧行业型AI硬件是让AI“看得见”的第一步,那么AI贴身助理就是让AI“被感知”的终点。它们之间的每一步演进,都是人类与人工智能更深层关系的一次靠近。

写在最后

今天我们谈论人工智能,焦点多数仍集中在模型有多强、参数有多少、推理速度多快。但真正决定AI能否深入人类生活的,从来不只是算法和算力,而是它以什么样的方式存在于我们的日常。

AI硬件,正在成为人工智能“在场感”的物理化体现。

它不仅是执行指令的终端,更是理解人、陪伴人、与人共处的入口。下一个决定性的平台,不再是更快的CPU,而是更懂你的设备。在它们身上,AI将获得自己的“身体”,人类也将迎来真正意义上的“智能伙伴”。

参考资料:

1. OpenAI Discussed Buying Jony Ive, Sam Altman’s AI Device Startup,来源:The Information

2. Jony Ive to lead OpenAI’s design work following $6.5B acquisition of his company,来源::TechCrunch

3. OpenAI为何豪掷470亿收购艾维硬件公司?只为掌控这一环节,来源:凤凰网科技