8月13日消息,中国工程院院士、之江实验室主任、阿里云创始人王坚近日出席2025年“人工智能造福人类全球峰会”(AI for Good Global Summit),发表题为《计算与人工智能:无尽的前沿与探索》(Computing and AI: Endless Frontiers and Exploration)的主题演讲。

王坚院士在演讲中回顾了图灵对计算与智能关系的早期论述,强调计算不仅是工具,更是一种与物理学、生命科学并列的基础科学。他认为,人工智能并非人类智能的替代,而是延展人类创造力的更优工具。在之江实验室的实践中,AI被用于推动地质学等领域的科研合作与数据共享,构建开放的科学AI架构,并注重治理机制与开放科学原则。

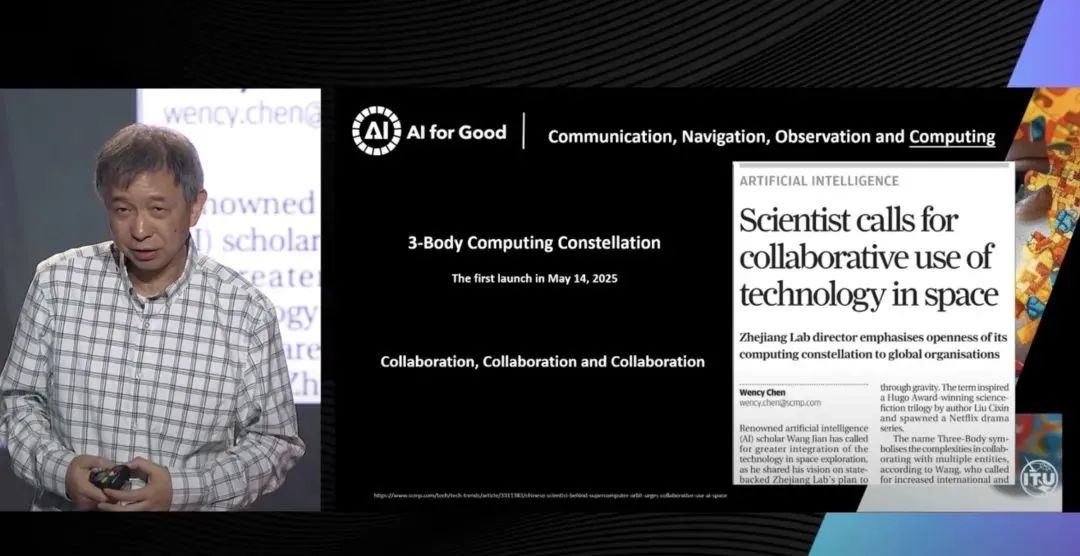

他还提出“从0到1”的大型科学模型研发计划,以及“三体计算星座”全球倡议,探索将AI与计算延伸至太空,实现卫星间协同计算,以应对全球性气候、自然灾害等挑战。

以下为王坚院士的演讲全文:

大家好!能够参加此次活动,我深感荣幸。我非常珍惜这个场合。“人工智能向善”不仅激发了诸多思考,也为全球人士提供了宝贵的交流机会。今天,我想分享之江实验室在计算与人工智能关系领域的研究,以及如何利用前沿技术探索以往难以企及的未知领域。

王坚称计算机在某种程度上类似于纸和笔

在探讨计算与人工智能时,我认为它们宛如一枚硬币的两面。20世纪40年代末,图灵在其首篇论文中提出了计算与智能的关系。他在一份报告中以“通用机器”的视角阐述了人类的本质,这一观点广为人知。他曾指出,笔和纸是极为强大的工具。如今,尽管我们拥有计算机,其功能在某种程度上仍类似于笔和纸。在我看来,笔和纸始终是卓越的工具,在当时,它们的功能堪比现在的计算机。

次年,图灵发表了首篇关于计算与智能的论文。我想强调,他首先提出了“智能机器”(the intelligent machine)的概念,随后探讨了计算与智能的关联。值得一提的是,这篇论文刊登于心理学期刊——顺便说一句,我的学术背景也是心理学。更为引人注目的是,在图灵构思这些理念时,“计算机”(computer)一词尚不指机器,而是指从事计算的人。在那个尚无计算机的时代,图灵已设想出“数字计算机”——一种由人或设备执行当时人类任务的系统。

若抛开“计算机”这一概念,回归计算的本质,其重要性令人叹为观止。我们可以从两方面理解其意义。首先,计算不仅是工具,更是助力我们思考和解决问题的思维方式。其次,计算并非仅是计算机科学的分支,它与物理学、生命科学并列,是一门极其基础的学科。正因如此,人工智能才能以计算为基础蓬勃发展。

《大西洋月刊》将去年的诺贝尔奖称为人工智能的重要时刻

去年,人工智能的先驱们荣获诺贝尔奖,引发了诸多变革。《大西洋月刊》将此称为人工智能的“青霉素时刻”和“X光时刻”(意为这个行业的重要和高光时刻)。我尤为欣喜的是,这与本次活动主题高度契合,表明人工智能正为人类福祉作出贡献,令我感到振奋。当时,先驱们正致力于探索人工智能如何变革科研方式,以及推动科学与技术的进步。

更值得注意的是,《财富》杂志在介绍杰弗里·辛顿(Geoff Hinton)时,依次称他为认知心理学家、计算机科学家和“人工智能教父”。在投身人工智能研究之前,辛顿是一名心理学家。回顾20世纪80年代中期,他曾与心理学家合作发表多篇论文。心理学是一门关注人类本质的学科。因此,人工智能的早期先驱始终在探索人工智能与人类的关系。

从这个角度看,我认为人工智能与人类智能并无直接关联。它是一项拓展人类创造力的技术,是一种工具,但远超笔和纸的卓越工具。凭借这些技术,人类能够实现许多在没有这些工具时难以想象的成就。

王坚谈AI在地质学的应用

我的热情,以及之江实验室的使命在于探索技术如何助力科学家。为此,我们需深入理解科学的需求。约十年前,一位地质学家在一篇论文中描述了这些需求,简单却明确:第一,共享所有研究数据,例如岩石相关数据;第二,确保研究成果的开放共享;第三,建立支持协作的基础设施。这些看似简单的需求,正是人工智能能够发挥作用的领域。

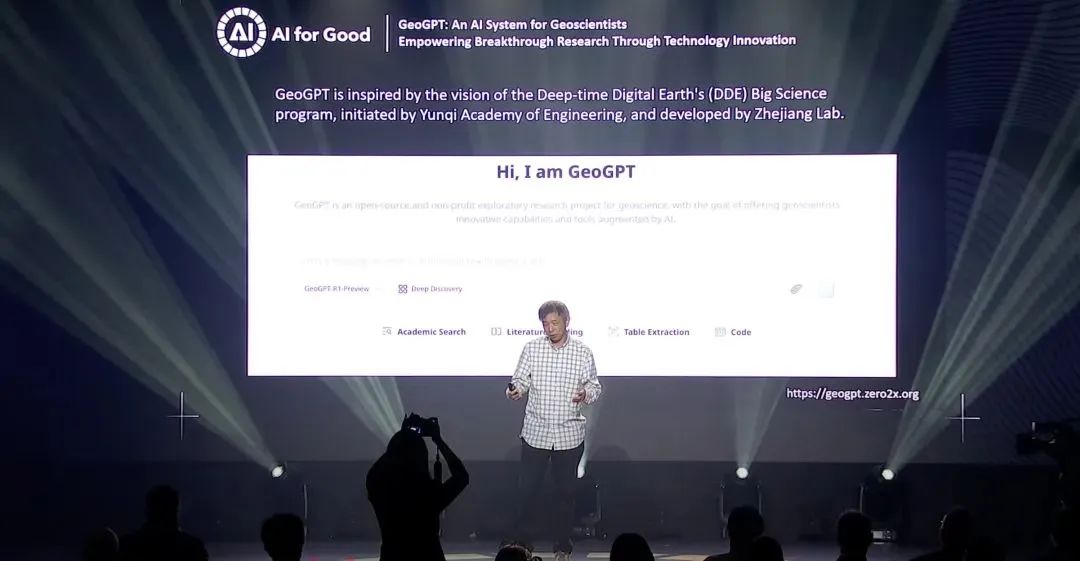

王坚介绍GeoGPT项目

因此,三年前,我们受国际地质科学联合会(IUGS)提出的“深时数字地球”(Deep-Time Digital Earth)愿景启发,启动GeoGPT项目。本质上,它是一个地球科学领域的人工智能系统,正如十年前那篇论文所描述的需求。

尽管GeoGPT项目仅是一项工具,但全球科学家的反馈表明,它对科学研究极具价值。我们参加了多项国际会议,如今年4月举行的EGU会议及联合国活动,吸引了来自世界各地的科学家。这既源自科学家的需求,也为他们提供了实质性支持。

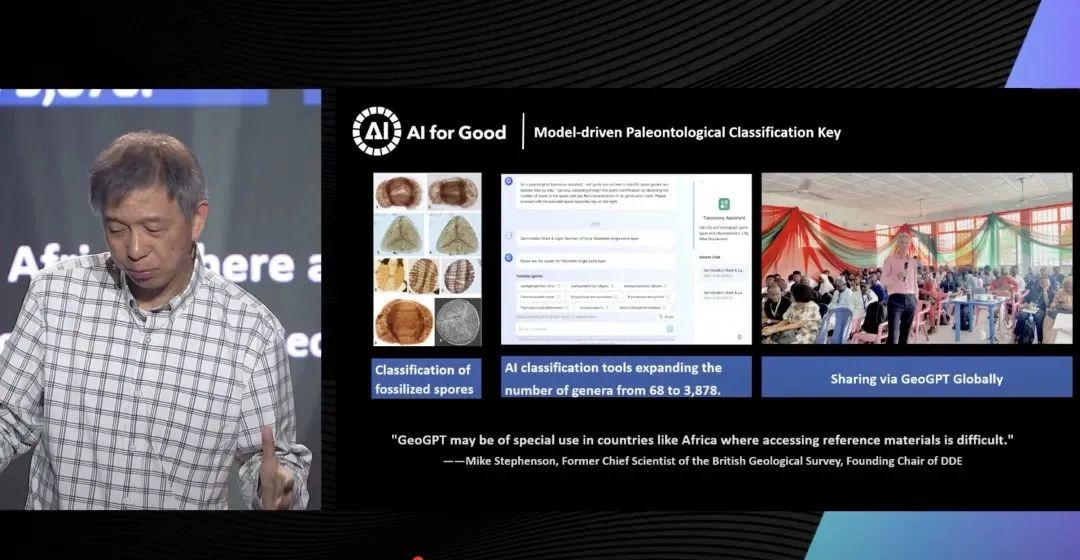

开展化石海绵分类研究

我们与马库斯·史蒂芬森(Marcus Stevenson)密切合作,开展化石海绵分类研究,这是一项引人入胜的古生物学工作。

凭借人工智能驱动的简单技术,我们将已知化石海绵类型从两位数扩展至三千余种。这一突破性发现令人震撼。若无此类技术,科学家可能终其一生也难以取得如此成果。我尤为欣喜的是,我们把这一分类标准带到非洲,在尼日利亚举办研讨会,助力当地科学家开展研究。

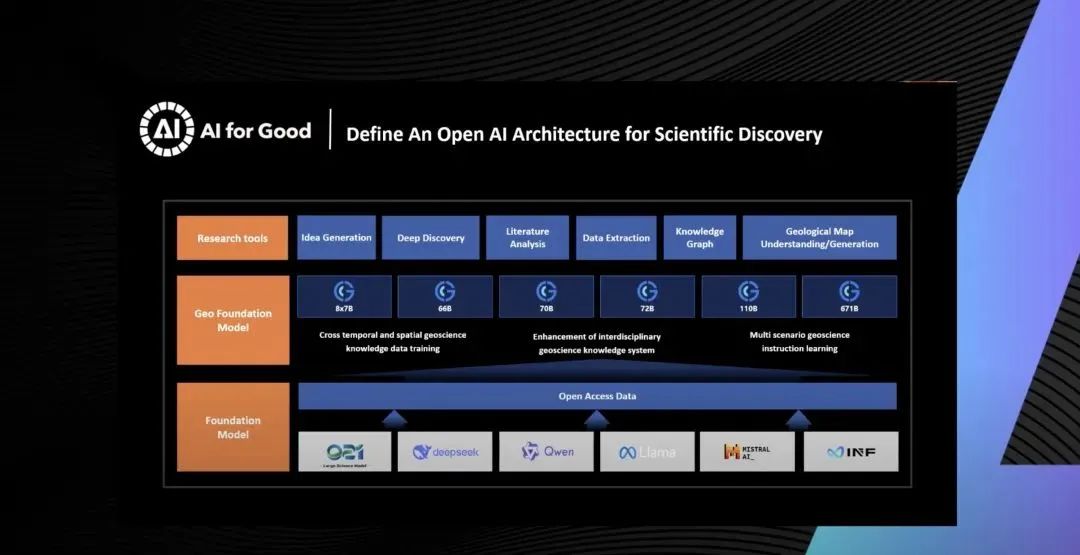

开放式人工智能架构

尽管聚焦于地球科学,这项工作还带来了另一进展,是我们构建了一套开放式人工智能架构,以推动科学发现。

首先,我们确保用户了解多种大型语言模型,也就是“基础模型”,并可自由选择所需的开源模型。这带来双重益处:其一,用户拥有自主选择权;其二,不同模型各有优劣,用户可据此了解各模型的独特优势。

其次,我们认识到,除熟知的基础模型外,科学领域还需“领域基础模型”。这种模型针对特定应用,需处理远超文本的复杂科学数据。科学挑战要求超越语言的创新。

在此基础上,开发便于科学家使用的工具,助力其专注研究,至关重要。我很高兴这套架构运行良好。

同时,治理尤为关键,尤其是在开发新技术时,需关注安全、隐私和知识产权问题。我们为GeoGPT设立了优秀的治理委员会。我不确定它是否是全球唯一拥有此类委员会的应用,但我们极为重视,确保其服务于科学家并造福人类。

这成为开放科学的成功实践。去年,迈克尔(Michael)等人为地球科学家撰文介绍GeoGPT,我们视其为开放科学的范例。面对新技术,需思考其发展方向、架构如何惠及他人,以及如何构建良好治理机制,确保其发挥积极作用。

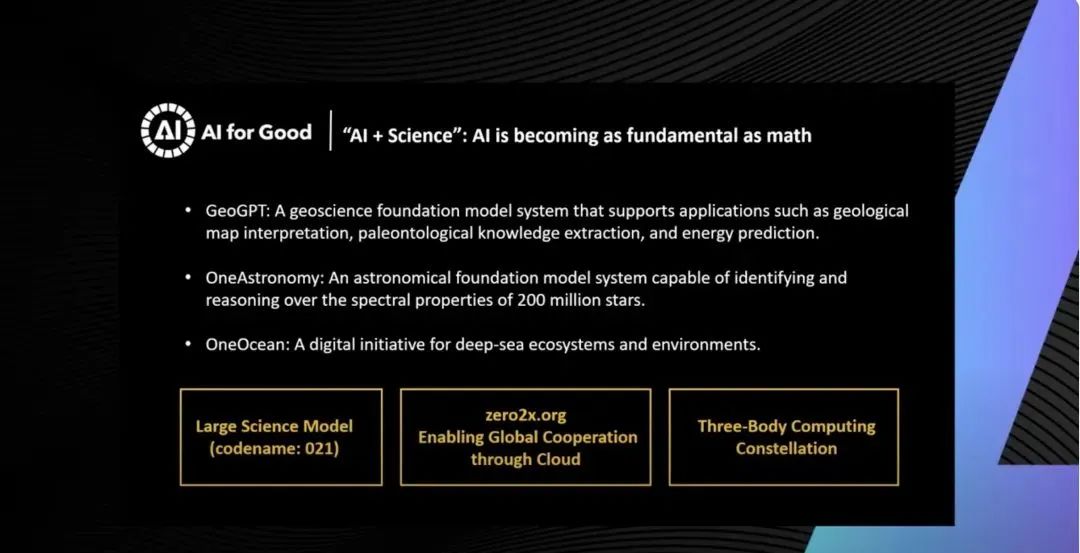

AI成为像数学一样的基础学科

基于GeoGPT的经验,我们正将这些探索延伸至其他研究领域。在更广阔的框架下,这关乎“人工智能+科学”的融合。更为重要的是,人工智能正成为如数学般基础的学科。在我看来,人工智能是另一种数学,将助力科学与技术的各个领域。

我们聚焦三项工作。首先,构建“大型科学模型”,代号“0到1”(0 to one)。它不同于大语言模型,因其需融合非文本的科学数据,并依赖基础设施实现成果共享。我们建立了zero2x.org网站,确保全球用户通过互联网共享这些能力。

其次,我们在探索超越地球范畴的无限可能,发起名为“三体计算星座”(three body computing constellation)的全球倡议。其背景在于:太空激发了无尽的想象力。20世纪40年代末,正当图灵提出“手握笔和纸的人类是一台通用机器”时,英国弗雷德爵士(Sir Fred)设想从太空拍摄地球照片。当时尚无卫星或空间站,无人知晓地球全貌,但这一愿景极大地促进了我们对地球的理解。

阿波罗17号宇航员比尔·安德斯(Bill Anders)拍摄了一张著名照片。我尤为欣赏他的名言:“我们为探索月球而来,却发现了地球”(We came to discover the Moon but we actually discovered the Earth),这张照片极大深化了我们对地球的认知。当前的所有挑战均需深入理解地球,而计算与人工智能是实现这一目标的重要途径。

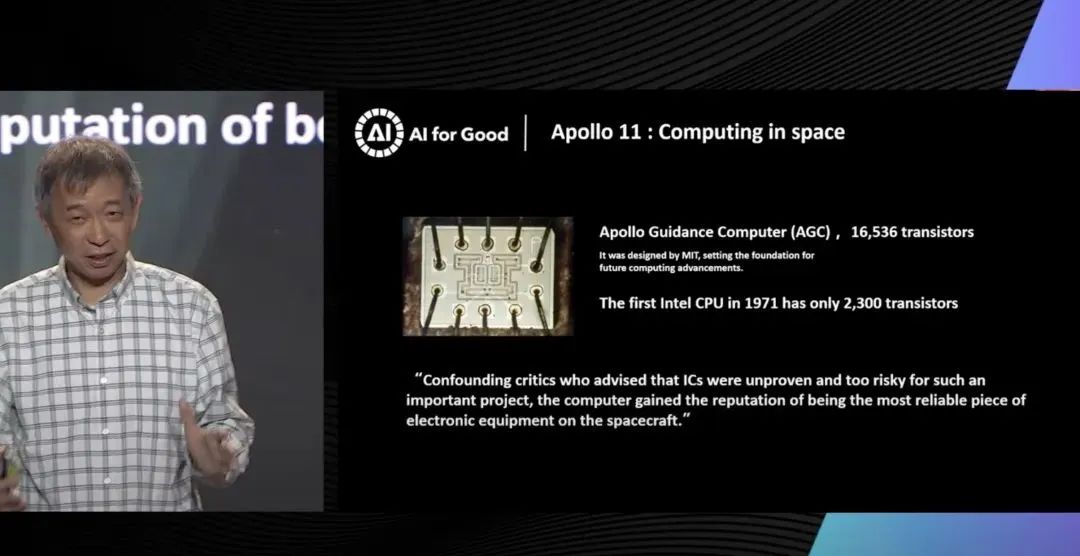

阿波罗11号率先将计算技术引入太空

历史上,阿波罗11号率先将计算技术引入太空,搭载超过1.66万个晶体管。三年后,英特尔首款CPU仅含约2000个晶体管。集成电路技术最先应用于太空而非地球。太空技术不仅应用现有技术,还为探索新技术提供了广阔空间。

如今,我们既可探索技术前沿,也需应对气候变化、自然灾害和土地退化等全球挑战。地球观测有助于我们深入了解地球并解决难题。我高度认同“地球智能”(Earth intelligence)的愿景。在人工智能领域,这是一项极具价值的应用。

全球挑战亟需全球协作,需在轨道内聚合与处理多源数据。我们无需将卫星数据传回地球,而可在太空完成处理。这催生了将人工智能引入太空的理念,而太空中的人工智能依赖于我所称的“太空计算”(Space Computing)。我长期研究云计算,但以往的云计算均局限于地面。这是我们首次将计算技术引入太空。

计算卫星有望成为第四类卫星

这重新定义了诸多领域。目前,我们有通信、导航和观测三类卫星。如今,我们有望迎来第四类:计算卫星。我们希望以协作方式构建这一系统,因而命名为“三体计算星座”。许多人可能通过科幻小说了解这一术语,但其源于牛顿的“三体问题”:两个物体易于解析,加入第三个则复杂无比。这意味着协作充满挑战,但我们矢志不渝地推动这一目标的实现。

观测伽马射线暴等天文现象需要不同卫星协作

我们不希望仅由单一组织或公司完成这一目标,而是期望数百甚至数千个组织协作构建这一星座。目标简单明确:即使仅拥有一颗卫星,也可加入,共同实现诸多可能。例如,观测伽马射线暴等天文现象,需不同卫星上的传感器实时协作、相互通信、触发响应,并在太空完成计算。这是观测此类现象的唯一途径——计算与人工智能不仅是优化手段,更是不可或缺的核心。

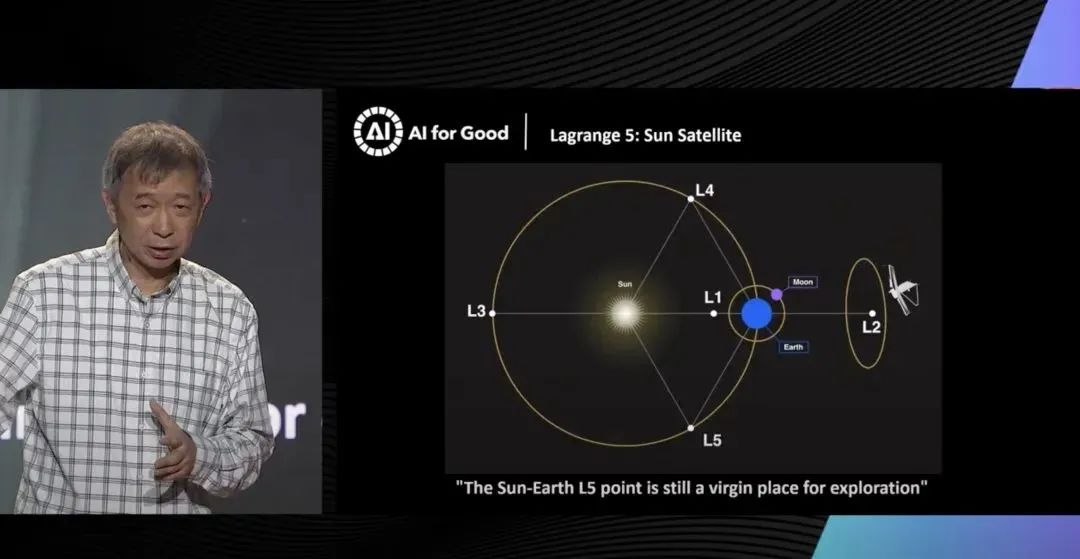

观测太阳的卫星将部署在距地球150万公里的日地L5点

更进一步,地球深受太阳影响。我们正与科学家合作,发射卫星以观测太阳。这些卫星将部署于距地球约150万公里的日地L5点(日地第五拉格朗日点,Lagrange point L5)。那里无法快速传回数据,需在太空完成处理。L5点是人类从未涉足的区域,这一前景令人振奋。计算与人工智能将在此实现非凡成就。

最后,我想强调,计算与人工智能是人类迈向火星的同路人。没有它们,我们难以实现火星之旅。感谢大家的聆听。