目前,随着各种人工智能生成的内容的兴起,同时也伴随着各种“AI垃圾”泛滥,比如面对一些输出内容质量低劣或者错误的内容,企业不得不重新雇用大量人类员工,专门负责审核、修正和清理这些AI输出,以确保最终产品质量。换句话说,AI并未完全取代人类,反而创造了大量“清理AI错误”的新工作岗位。

这个时候,一群自由职业者悄然崛起,成为拯救这场混乱的关键力量。从西班牙的设计师、美国的作家到印度的程序员,纷纷投身于奔波于“修复AI失误的前线”。

这些“AI救星”的工作背后,是修复难度远超原创的困境、被大幅压缩的报酬,以及人类创造力在技术洪流中被重新审视的价值。当机器的“完美神话”破碎,人类的“手工感”与情感洞察力,成为AI永远无法替代的灵魂,也让我们重新思考人与AI共生的未来方向。

01

AI设计修复:等于要重新设计,有时比原创还累

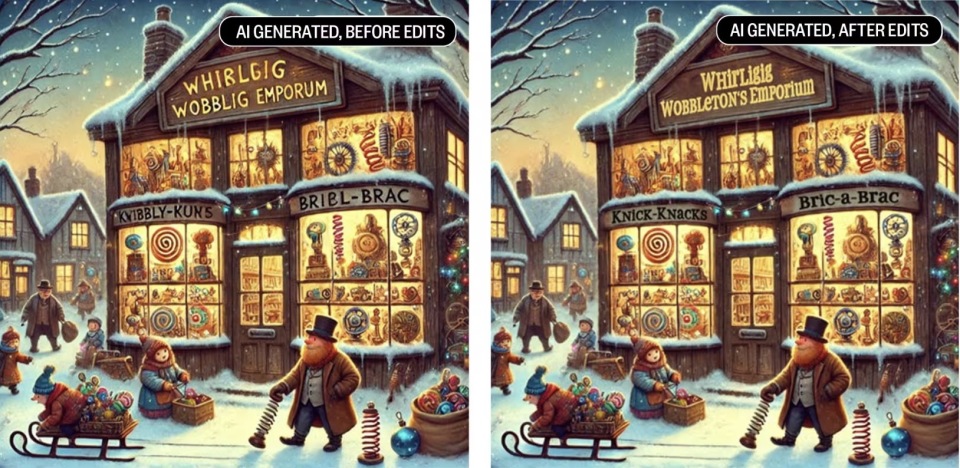

丽莎收到的AI生成图像的 “修改前(左图)”与“修改后”版本对比图

清晨7点的巴塞罗那,在丽莎・卡斯滕斯(Lisa Carstens)打开电脑,立即就弹出客户发来的文件,标题写着“紧急:AI生成标识(Logo)修复”。

所谓的“品牌标志”,AI制作的线条有时歪得像被风吹过的棉线,本该清晰的品牌名称,字母被拼得七扭八歪,放大后更是满屏模糊的像素块。

“这已经是本周第五个了,” 丽莎叹了口气说道,调出绘图软件。三年前,当AI设计工具开始流行时,丽莎曾整夜整夜地失眠,担心自己十几年的设计经验会被AI取代。那时整个行业到处都是 “设计师即将失业” 的言论,她甚至开始准备简历,想转行去做与设计无关的行政工作。可谁能想到,如今让她每天忙到连喝口水都没时间的,竟然是AI留下的烂摊子。

丽莎这次的客户是一家刚起步的咖啡馆,老板兴奋地用AI生成了十几版标志,觉得“又快又省钱”,直到拿去印宣传单,才发现所有设计都没法用。线条太细会断墨,颜色叠加处一片模糊,连最基础的“咖啡杯” 图案,都被AI生成了四不像的模样。

“丽莎女士,你能不能尽量保留AI的设计‘风格’?我觉得这种‘简约感’挺好的,”咖啡馆老板在电话中说。可丽莎看着屏幕上的混乱,心里清楚,所谓的“保留风格”,本质上就是重新设计。她得先拆解AI混乱的线条逻辑,找出老板口中“简约感”的核心,其实就是去掉多余装饰的几何轮廓,再重新绘制每一条线条,调整字母间距,反复比对色彩在不同材质上的呈现效果。

“有时候修复比原创还累,” 丽莎吐槽道。“客户的反应也天差地别:有些人心里有数,知道AI画得不够精细,会主动说麻烦帮忙调整;可有些人会怒气冲冲地找来,仿佛自己用AI没完成设计是件丢人的事,还把火气撒到我这儿。这种时候你得有点同理心,不能让他们觉得自己蠢,先顺着他们的话安抚两句,再默默把那些歪扭的线条、模糊的色块一点点修复好。”

02

文本补救:跳出套话与矛盾病句,为AI文字注入“人的温度”

这样的委屈,远在美国大西洋彼岸的乔治亚州,自由作家基莎・理查森(Kiesha Richardson)也感同身受。她的邮箱里,每天都塞满了客户发来的AI生成文章,标题五花八门,从《旅游博主的小镇攻略》到《企业年度总结报告》,但内容大同小异,满篇都是 “开启一段旅程”、“深入分析数据”这类陈词滥调,句子与句子之间毫无逻辑,甚至出现“这个小镇每年吸引着数百万游客,其中90%都是本地人”这样的矛盾表述。

今年7月,一家科技公司找基莎修改一篇AI写的产品介绍,文章里把“智能手表的续航时长”写成了“能连续使用720小时”,还把“心率监测功能” 描述成“可以预测未来健康风险”。基莎不仅要修正这些常识性错误,还要重新梳理产品的卖点。AI只知道堆砌“先进”、“智能”这样的词汇,却不知道该如何结合用户的实际需求,比如“上班族可以用它记录通勤路上的步数,晚上查看睡眠质量”这样的功能。

“最让我头疼的不是改错误,而是要找回‘人的温度’。” 基莎记得有一次,客户让AI写一篇纪念宠物的文章,AI写得冷冰冰的,全是“宠物是人类的朋友,它的离开让人难过” 这样的套话。客户看完哭着说“这根本不是我的狗”。

基莎只好重新和客户聊天,听他讲狗狗总在清晨咬着拖鞋叫他起床,下雨时会躲在沙发底下发抖,最后把这些细节写进文章里。基莎说:“AI能模仿悲伤的语气,却不知道悲伤藏在‘拖鞋上的牙印’、‘沙发下的绒毛’这些小事里。不过即便是这样,客户也会觉得,我只是在AI的基础上‘加了几句话’,付给我的报酬比原创一篇文章少了一半。”

03

代码修复:AI只能充当助手生成代码,当不了主力

在印度班加罗尔的深夜,程序员哈什・库马尔(Harsh Kumar)的电脑屏幕还亮着,面前的代码界面是一个客户用AI生成的电商网站后台代码。AI不仅把用户登录模块和订单模块的代码弄混了,还在支付环节留下了巨大的漏洞——只要输入错误的验证码三次,就能跳过支付直接下单。

“这要是上线了,客户的公司得赔死,” 哈什开始逐行检查代码。他发现AI为了“提高效率”,直接复制粘贴了不同项目的代码片段,却没有修改变量名称,导致整个系统逻辑混乱。

几天前,哈什还处理过一个AI生成的聊天机器人,那机器人不仅答非所问,还会把用户的手机号、地址等敏感信息,自动回复给其他咨询者。“客户说AI生成代码时,标注了‘安全无虞’,他就没再检查。” 哈什说:“AI不知道什么是‘风险’,它只知道按照训练数据里的模式拼接代码,可现实中的漏洞,从来都不在训练数据的‘标准答案’里。”

哈什的客户里,有不少是刚毕业的创业者,他们抱着“用AI节省成本” 的想法,却没想到最后要花更多的钱请人修复。有个做服装电商的年轻人,用AI生成了整个网站的代码,上线第一天就因为漏洞导致用户无法下单,损失了好几笔大订单。

“他来找我时,声音都在抖,说要是网站再修不好,公司就撑不下去了。” 哈什花了三天三夜,重新搭建了网站后台,还帮他加了数据备份功能。他说:“我对客户讲,AI可以当助手,但不能当主力。他以前觉得我是在危言耸听,现在终于信了。”

04

AI内容修复:AI作品像“塑料花”,缺乏生命力

这样的故事,正在全球的自由职业者圈子里不断上演。根据自由职业平台Upwork、Fiverr等提供的数据,2025年上半年,“AI内容修复” 相关的订单量同比增长了300%,从 “修复AI生成的插图”到“修改AI代码漏洞”,再到 “重写AI文章”,需求五花八门。

Fiverr在一份报告中就指出,网页设计和书籍插图的细分任务需求增长最快,尤其是“水彩风格儿童书插图”、“品牌故事文案”这类需要情感和细节的工作。AI能画出“儿童书插图”,却画不出孩子脸上天真的表情;能写出“品牌故事”,却写不出创始人创业时的艰辛与坚持。

佛罗里达的插画家托德・范・琳达(Todd Van Linda),现在已回绝了所有“修复AI艺术”的订单。在她的工作室里,墙上挂满了手绘的书籍封面,有奇幻小说里的魔法森林,也有儿童绘本里的卡通动物。“AI画的东西,就像塑料花,看着鲜艳,却没有生命力。”

琳达说:“上周有个作者找我,说他用AI生成了十版封面,都觉得不对。AI把‘孤独的骑士’画成了穿着盔甲的机器人;把‘温暖的小屋’画成了冰冷的积木。我跟他聊了两个小时,知道他想表达的‘孤独’,是骑士站在雪山下,影子被夕阳拉得很长;‘温暖’是小屋的窗户里透出灯光,烟囱冒着淡淡的烟。这些东西,AI永远不懂。”

琳达记得,有一次她无意中看到一个AI生成的 “森林场景”,里面的树木都是一模一样的形状,树叶的颜色没有深浅变化,连阳光透过树叶的光斑,都是整齐排列的圆形。“这根本不是森林,是机器的‘复制粘贴’。” 琳达说,“人类画画时,会因为手的力度不同,让线条有粗细变化;会因为情绪不同,让颜色有冷暖差异。这些‘不完美’,才是艺术的灵魂。”

根据麻省理工学院今年发布的一份报告,似乎印证了这些自由职业者的感受。95%的企业生成式AI试点项目,都没有达到预期的效果,不是因为技术不够先进,而是因为AI无法记住人类的反馈,无法适应复杂的上下文,更无法理解“情感”、“氛围”这些抽象的需求。就像丽莎无法让AI理解“咖啡馆标志需要传递的温馨感”,基莎无法让AI明白“纪念宠物的文章需要细节支撑”,哈什无法让AI察觉“代码漏洞背后的安全风险”一样。

而人类,恰恰在这些AI的“短板”里,找到了自己的位置。丽莎的数位板上,重新绘制的咖啡馆标志渐渐成型——简洁的咖啡杯轮廓,搭配圆润的字母,颜色选了温暖的浅棕色,边缘加了一丝淡淡的阴影,看起来就像刚端上桌的热咖啡,冒着氤氲的香气。她把设计图发给客户,没过多久,就收到了回复:“太完美了!这就是我想要的感觉!”

基莎终于修改完了那篇科技产品介绍,她在文章里加了一个真实的用户案例。一位上班族用智能手表提醒自己按时吃药,还通过睡眠监测发现自己的睡眠质量和喝咖啡的时间有关。“这样的故事,AI写不出来,因为它没有‘生活’。”

AI或许能生成无数的设计、文本和代码,但它永远无法替代人类对“意义”的追求,对 “温馨感” 的理解,对“情感”的捕捉,对“风险”的预判。当AI留下遍地烂摊子时,人类用双手、用思维、用情感,一点点修补、一点点完善,不仅拯救了那些陷入困境的企业与个人,更在技术的洪流中,重新证明了自己的价值。

在这场人与AI的博弈中,没有谁输谁赢,只有一种全新的共生。AI是工具,是助手,而人类,是那个带着灵魂与温度,为世界描绘真正美好与秩序的“救星”。