AIGC正在迎来平台层面的集体热捧。

9月16日,腾讯视频官宣首届AI短片创作大赛,面向全球创作者征集AI短片。而事实上,今年以来,爱奇艺、快手、抖音等多个平台均纷纷加码AIGC相关扶持与创投计划。相较去年偏重于“创意尝鲜”,平台今年的重点已明显转向“商业落地”的探索。

而这不仅是对内容创作生态的一次试探,更是平台在新内容赛道中寻求未来增长点的必然选择。

从创意鼓励到商业闭环

过去一年,国内平台对AIGC的态度经历了一次明显的转向。

在去年到今年上半年,AIGC在影视与内容创作中的应用还带着很强的“先锋性”与“实验性”。在之前的文章中,我们曾复盘了抖音、快手两大短视频平台的AIGC内容扶持策略。从创作者孵化到短剧创作再到头部导演合作,头部平台毫不吝惜地投入大量奖金、流量,激励更多有创造力的人加入AI创作。

然而在我们看来,这种投入更多停留在“引爆话题”的层面,平台意在抢先布局,扩大自身AI生态的知名度。

但当时间来到下半年后,随着AIGC在影视、短剧和漫剧等领域的应用快速渗透,平台开始更密集地进行探索。从闻风而至的长视频平台,到动作愈发频繁的短视频平台,风口之下,平台已经不再满足于零星项目的试水,而是谋求批量产出和可持续变现。

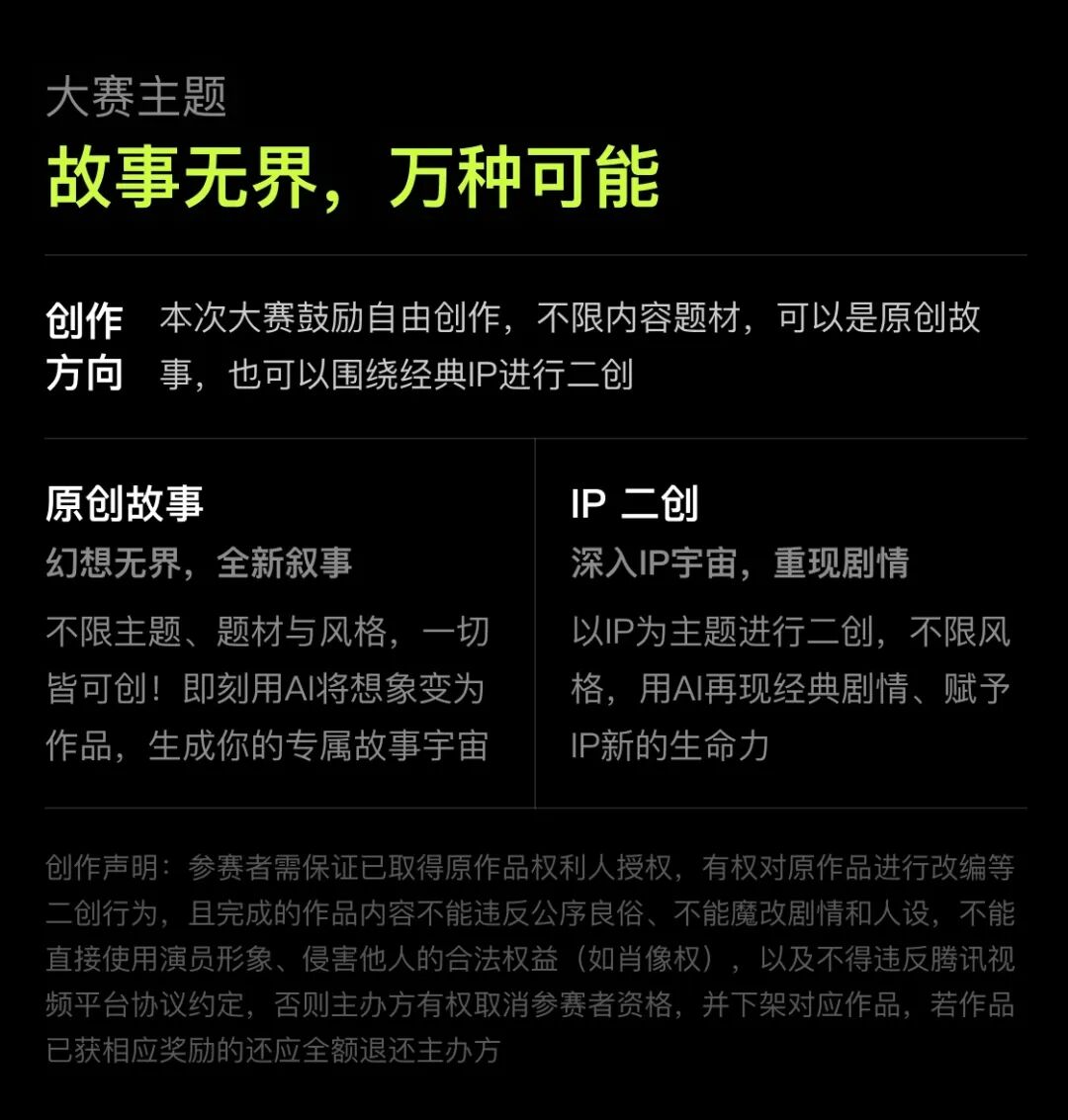

例如,爱奇艺在7月携手火山引擎|豆包大模型与Google Cloud两大技术伙伴,推出“与AI共生”短片创作大赛。奖金最高达3000美元或等值人民币,意在通过全球创作者的参与,沉淀出一批具备潜力的AI短片内容。爱奇艺的诉求并不仅仅是一次赛事,而是通过大赛为平台的影视内容储备提供前端孵化器。

腾讯视频的动作同样值得关注。其首届AI短片大赛不仅设置奖金池,还在内容上强调原创故事与IP二创的双管齐下,直接指向AI作品与长视频生态的深度融合。更关键的是,腾讯首次提出流量倾斜、分账合作以及后续开发合作机会,这意味着优秀AI作品可能不再止步于“实验短片”,而是直接进入剧集、综艺、互动影视等更大体量的生态。

短视频平台则在市场层面走得更快。抖音的“AI创变者计划大赛”不仅提供最高10万元奖金,还打通了市场渠道,承诺为优质内容接入变现通道。快手在9月初发布“灵感·新纪元 AIGC创投计划”,更是把重心放在商业化短剧类项目,提出联合出品、收益共享等合作机制,优先倾斜潜在吸金能力更强的漫剧赛道。

可以看到,平台对AIGC的扶持逻辑,已从单纯鼓励创意升级为引导变现。奖金、流量推荐、分账机制和联合出品或运营,这些都在为AIGC作品提供一条完整的商业化路径。

而这种“商业闭环先行”的策略,本质上是平台为自己寻找安全阀。为了更早确保AIGC不会仅停留在“昙花一现”,而是快速进入一种可计算、可回报的成熟生态。

全球参照:AI影视商业化的路径与回流

与国内的逻辑稍显不同,海外AIGC影视正在走一条更“一步到位”的道路。

最受关注的案例莫过于OpenAI。前不久,《华尔街日报》报道,OpenAI将与英国Vertigo Films和AI创意工作室Native Foreign合作把2023年AI生成短片《Critterz》改编为AI生成长片动画电影。该片预计成本不超过3000万美元,制作周期压缩至9个月,目标是登陆明年戛纳电影节。

这无疑将成为一次标志性的突破。AI不仅能降低成本、缩短周期,还能直接进入电影节和院线的主流赛道。对于AIGC领域而言,这是第一次具备工业生产水准与艺术价值认可的可能。

另一端,在YouTube上,VTuber与AI的结合也在不断释放商业潜能。拥有258万订阅、累计播放7亿次的虚拟主播Bloo,就是由荷兰百万粉博主Kwebbelkop打造的AI分身。目前,他的内容制作已90%由AI接管,年收入突破百万美元,主要来自广告、打赏和周边。更重要的是,其团队正开发AI视频创作工具ProjectV,计划以订阅制形式开放给更多创作者使用。

这意味着AIGC不仅能在影视长片中展现“降本增效”,还可以在个人创作者与粉丝经济中跑通商业化。AIGC的价值,并不局限于平台补贴或创意尝鲜,而是真实地进入了市场循环。

对比国内与海外,可以发现两条路径正在逐渐形成互补。海外以长片为突破口,强调工业化与主流认可,核心价值在于进入院线、电影节和流媒体市场。国内则以短片、短剧为主战场,依靠流量推荐、分账等方式跑通快产出、高变现的模式,更契合短视频化的消费土壤。

最终,两条路径都指向同一个目标——为AIGC找到稳定的商业化出路。

未来,中国的AIGC经济很可能会双线并行:一方面继续依托短剧、短片赛道,强化与品牌、平台的合作,形成成熟的分账与广告模式;另一方面,在政策与技术条件成熟后,也可能尝试进军长片市场,寻求国际认可与更高层级的产业背书。

当然在此之前,国内AIGC的真正落地仍需跨过内容品质、商业模式以及内容合规这三道关口。只有这样,AIGC才可能从平台的短期热潮,变成产业长期发展的底层力量。

结语

平台热捧AIGC,本质上是押注一种“可能的未来”。赛事与扶持解决了“有人做”的问题,收益机制则回应了“能赚钱”的疑问,而海外的长片实践和AI主播案例则提供了“走多远”的参照。

对国内AIGC经济而言,真正的挑战不是“能不能做”,而是“能不能长期做”。

大赛之后,谁来真正为AIGC买单?这个答案或许并不单一。然而可以确定的是,只有当内容质量、商业模式与合规框架逐步完善,AIGC或许才会从一时的热潮,变成中国文娱产业的底层动力。