1.A股端侧AI芯片企业2025上半年观察:技术、场景、市场协同演进;

2.紫东太初4.0发布 国产大模型深度推理能力再升级;

3.脑机接口产业明确路线图;

4.“AI+家政”进入发展快车道

1.A股端侧AI芯片企业2025上半年观察:技术、场景、市场协同演进

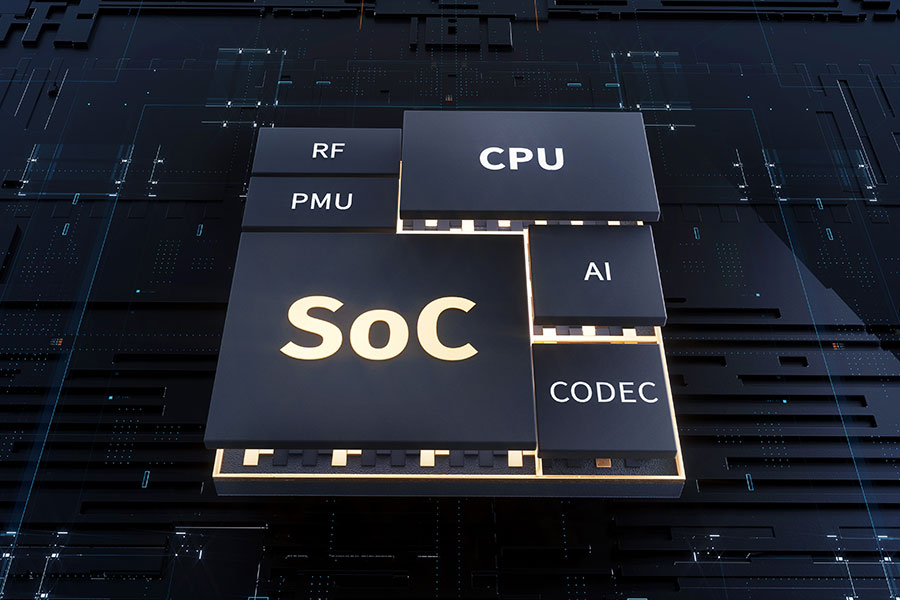

在人工智能技术加速渗透的当下,端侧AI因低时延、高隐私性、低网络依赖等优势,成为AI产业落地的关键方向。A股15家端侧AI芯片相关上市公司2025年上半年业绩报告及财务数据,不仅展现了企业个体的经营成果,更折射出端侧AI芯片行业的技术突破、场景拓展与市场格局演变。本文将从技术、场景、市场三大维度,结合企业实践分析端侧AI芯片的发展趋势。

技术趋势:高能效比与架构创新双轮驱动,软件生态协同加速

端侧设备高能效比成为芯片设计的核心诉求,而架构创新与先进工艺则是实现这一目标的两大路径。从企业实践来看,架构创新已成为突破能效瓶颈的关键。炬芯科技基于第一代存内计算技术的端侧AI音频芯片成功落地,通过存内计算与DSP融合,实现高弹性与高能效比的AI NPU计算架构,其端侧AI处理器芯片在头部音频品牌高端音箱中渗透率显著提升,销售收入实现数倍增长;瑞芯微创新推出端侧算力协处理器RK182X,内置高带宽嵌入式DRAM,有效解决模型端侧部署的算力、存力、运力动态平衡问题,支持3B/7B参数级别的主流端侧模型;国科微则依托自研MLPU架构,针对大模型推理效率、功耗和成本进行优化,其AI SoC产品在智能终端场景中展现出显著竞争力。

先进工艺的迭代同样不可或缺。恒玄科技推出采用6nm FinFET工艺的BES2800芯片,单芯片集成多核CPU/GPU、NPU及低功耗Wi-Fi,在智能可穿戴设备中实现性能与功耗的平衡;晶晨股份6nm芯片S905X5自2024年下半年商用后,2025年上半年累计销量超400万颗,预计全年销量有望突破千万颗,先进工艺带来的性能提升已成为企业抢占高端市场的重要筹码。

与此同时,软件生态与工具链完善成为端侧AI落地的关键支撑。端侧AI的规模化应用不仅依赖硬件算力,更需要高效的算法适配与开发工具。乐鑫科技打造EchoEar智能AI开发套件,构建从硬件接入到生态联动的一站式开发流程,支持主流本地端AI模型移植,开发者可通过TensorFlow、PyTorch等框架快速部署算法;安凯微基于KM02X芯片开发边缘计算万物识别解决方案,集成本地化视觉大模型技术,提供模型压缩转化、推理部署全栈工具链;瑞芯微升级NPU开发工具ANDT,便利下游客户自有模型在芯片平台的部署,为多场景AI落地奠定基础。

此外,多协议融合与无线连接技术升级成为端侧设备互联互通的重要保障。泰凌微完成支持星闪技术的多模低功耗物联网芯片流片,实现微秒级超低延时与8Mbps高传输速率;炬芯科技在私有无线通信协议领域突破,2.4G私有协议传输带宽达4Mbps,支持多链接组网模式,传输距离最远可达450米;中科蓝汛推出首款Wi-Fi+BT+音频三合一芯片AB6003G,为物联网设备提供稳定高速的无线连接,推动智能家居、工业物联网场景的互联互通。

场景趋势:从消费电子向多领域渗透,AI与垂直场景深度融合

端侧AI芯片的应用场景正从传统消费电子、安防监控向智能家居、智能汽车、工业控制、医疗健康等多领域延伸,场景化定制与AI功能深化成为企业竞争的核心焦点。

在消费电子领域,智能音频与可穿戴设备仍是核心战场,但产品形态与功能持续升级。炬芯科技端侧AI音频芯片成功进入头部品牌立项,低延迟高音质无线音频产品销售额高速攀升;恒玄科技BES2800芯片在TWS耳机、智能手表、智能眼镜中大规模应用,智能手表芯片出货量保持快速增长;中科蓝汛针对开放式耳机(OWS)推出优化性能的蓝牙音频SoC芯片,内置自研低音增强模块,满足消费者“第二耳机”的场景需求,2025年上半年其耳机芯片形成高阶BT897X、中阶BT891X、入门级AB573X的完整梯队,覆盖不同价格带市场。

在传统安防监控领域,随着人工智能技术的深度融入,安防监控行业智能化提速。富瀚微的智能视觉芯片和瑞芯微的多核智能应用处理器芯片等产品,支持多种高级智能功能,如语音识别、噪音抑制、语音翻译等,推动安防监控从被动监控向主动智能分析转变。同时,安防监控行业融合了视频监控、音频处理、传感器、物联网等多技术,星宸科技的智能安防芯片等产品,通过集成多种技术实现更全面的应用功能,满足平安城市、智能交通、智慧金融等多元场景的需求。由于市场竞争加剧,企业通过推出新产品和新技术提升竞争力,如富瀚微、瑞芯微、星宸科技等企业。

智能家居与智慧视觉领域呈现“AI+感知”深度融合趋势。富瀚微推出普惠型4KAIISP智慧视觉SOC GK7206V1系列,集成最新AI ISP技术,支持AOV低功耗技术与多路图像传感器输入,适配消费类IPC等泛视觉场景;安凯微KM01A/W低功耗智能视觉芯片支持AOV模式,整机功耗低于30mW,应用于4G太阳能摄像机、电池供电摄像机、AI眼镜等设备;星宸科技智能机器人业务快速增长,芯片在扫地机器人、庭院机器人中出货量成倍增长,同时布局人形机器人等高端赛道,推动智慧物联场景从“自动化”向“自主化”升级。

智能汽车领域成为端侧AI芯片新的增长极,车载视觉与智能座舱需求爆发。国科微推出满足AEC-Q100 Grade2的车载AI芯片,覆盖130万至800万像素摄像头,AI算力0.5TOPS至4TOPS,适配DMS/OMS/环视系统;瑞芯微布局汽车智能座舱、端侧算力协处理器、车载音频等产品线,其端侧算力协处理器RK182X可作为汽车前舱算力中心,为智能座舱提供AI算力支持;北京君正车载LED驱动芯片广泛应用于头灯、尾灯、氛围灯等,同时推进车载数字钥匙技术研发,实现多节点高精度定位,适配智能驾驶场景需求;晶晨股份车载信息娱乐系统芯片和智能座舱芯片也已进入宝马、林肯、沃尔沃等车企并量产。

医疗健康与工业控制领域的专业化需求推动端侧AI芯片向高精度、高可靠性升级。晶华微带HCT功能的血糖仪专用芯片通过ISO15197:2013国际标准认证,实现批量交付;全志科技MR536芯片在扫地机器人中大规模量产,同时推出工业级T536芯片,应用于电力设备、PLC、工业网关等,获“工业芯新质奖”;安凯微基于KM02X芯片开发工业显控屏方案,支持边缘计算与本地AI推理,满足工业场景低时延、高稳定性需求。

市场趋势:头部企业领跑技术迭代,国产替代与全球化布局并行

从市场竞争格局来看,端侧AI芯片行业呈现头部企业技术领跑、细分领域差异化竞争的态势,同时国产替代持续深化,全球化布局成为企业增长新引擎。

在技术密集型细分领域,头部企业凭借研发投入与技术积累构建竞争壁垒。炬芯科技2025年上半年研发投入1.24亿元,同比增长23.57%,研发人员占比74.34%,其存内计算技术实现商业化落地,成为国内率先实现该技术量产的上市公司;富瀚微研发投入1.7亿元,同比增长2.71%,研发人员占比81%,影像信号处理技术与视频编码技术处于行业前列,AI-ISP引擎实现12dB信噪比提升;乐鑫科技研发投入2.68亿元,同比增长22.77%,在Wi-Fi MCU市场出货量全球第一,2025年上半年营业收入同比增长35.4%,净利润增长72.3%,技术优势转化为市场份额与盈利能力。

细分领域差异化竞争凸显,企业聚焦优势赛道构建护城河。中科蓝汛深耕无线音频芯片,2025年上半年蓝牙耳机芯片进入小米、realme、荣耀亲选等品牌供应链,同时拓展无线麦克风、AI玩具等新品类;安凯微专注物联网摄像机芯片,KM01A/W芯片支持低功耗AOV技术,在消费类IPC市场保持份额增长;晶华微聚焦医疗健康与工业控制芯片,红外测温芯片与数字万用表芯片在细分领域占据领先地位,医疗健康芯片收入占比34.48%,工业控制芯片收入同比增长30.35%。

国产替代持续推进,本土企业在中高端市场突破。炬芯科技中高端蓝牙音箱SoC芯片在哈曼、索尼、Bose等国际一线品牌中市场份额显著提升;富瀚微智慧视觉芯片进入国内头部安防厂商供应链,同时拓展海外新兴市场;瑞芯微RK3588芯片在工业控制、AI学习机、机器人等领域实现国产替代,2025年上半年营业收入同比增长63.9%,净利润增长190.6%;国科微4K超高清解码芯片在国内四大运营商市场批量出货,商显芯片兼容鸿蒙生态,推动国产技术落地。

全球化布局成为企业增长新动力,新兴市场需求潜力释放。乐鑫科技产品行销全球,海外收入占比提升,其ESP32系列芯片在开发者生态中影响力扩大,2025年上半年期末现金及现金等价物余额同比增长73.2%;泰凌微海外业务快速扩张,境外收入占比进一步提升,蓝牙芯片通过国际认证,进入谷歌、亚马逊等全球物联网生态;中科蓝汛在印度、东南亚等新兴市场拓展,智能手表芯片与当地品牌合作,同时推动AI耳机方案在海外品牌中落地;安凯微2025年上半年产品随终端产品出口占比约47.19%;星宸科技境外收入占比也在持续提升。

结语

从端侧AI芯片上市公司的实践来看,端侧AI芯片正朝着“高能效比架构+场景化定制+全球化生态”的方向演进。技术上,存内计算、先进工艺与软件工具链协同发展,破解端侧设备算力与功耗的矛盾;场景上,从消费电子向汽车、工业、医疗多领域渗透,AI与垂直场景深度融合;市场上,头部企业凭借研发投入领跑技术迭代,国产替代与全球化布局并行,行业集中度与企业竞争力持续提升。未来,随着端侧模型小型化、多模态交互技术的成熟,端侧AI芯片将在更多智能终端中落地,成为推动AI产业化的核心力量。

2.紫东太初4.0发布 国产大模型深度推理能力再升级

近日,由中国科学院自动化研究所联合武汉人工智能研究院研发的紫东太初4.0多模态推理大模型发布。自2021年首次推出以来,紫东太初已完成4次迭代,实现了从“纯文本思考”“简单操作带图思考”到“细粒度多模态语义思考”的跃迁,迈向多模态深度推理的新阶段。

中国科学院自动化研究所研究员、武汉人工智能研究院院长王金桥介绍,“细粒度多模态语义思考”是指大模型能像人一样主动深度思考,不仅能动态适应和处理更复杂的任务,还能在视觉语义层面展现出清晰且可解释的推理过程,实现“边看、边识、边思”。

“比如在音频理解中,用户对紫东太初说‘我想挂一个呼吸科的号’,它能自动操作APP并根据症状选择门诊;在视频理解中,它能对180分钟的长视频进行片段精准定位和内容总结。”王金桥说,此外,它还能在真实场景中通过汽车、机器人等“动手操作”。

据了解,紫东太初已在具身智能、低空经济、智慧医疗等多个产业中实现布局,为城市基础设施与行业需求提供定制化解决方案。(文章来源:新华网)

3.脑机接口产业明确路线图

我国首部脑机接口医疗器械标准明年1月1日正式实施。

脑机接口产业明确路线图

国家药监局日前批准发布《采用脑机接口技术的医疗器械 术语》行业标准,明年1月1日正式实施,这是我国第一部脑机接口医疗器械标准。此前,工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》(以下简称《意见》),提出到2030年,脑机接口产业创新能力显著提升,形成安全可靠的产业体系,培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力迈入世界前列。伴随各项政策的出台,脑机接口产业发展日趋标准化、体系化。

脑机接口通过在脑与机器之间建立信息通道,实现生物智能与机器智能的协同交互,是一项生命科学和信息科学融合发展的前沿技术。近年来,随着创新成果持续涌现,脑机接口产业加速壮大。公开数据显示,2024年中国脑机接口市场规模为32.0亿元,预计到2028年将达61.4亿元。

中国信息通信研究院总工程师敖立认为,《意见》的出台是中国在脑机接口领域从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的关键一步,为应对人口老龄化、提升国家安全能力、培育新质生产力提供战略支撑。

《意见》明确了加强基础软硬件攻关、打造高性能产品、推动技术成果应用、壮大创新主体、提升产业支撑能力、保障措施等六大重点任务,并细化为17项具体举措,形成了完整且系统的产业发展推进体系。专家表示,这将促进脑机接口产业生态完善,提升国际竞争实力,同时推动多领域应用落地,有益增进民生福祉。

“现阶段,脑机接口主要应用于医疗健康、工业制造、生活消费等领域。”中国电子技术标准化研究院技术总监余云涛介绍,“随着与人工智能、生物数字、增强现实等新兴领域的交叉融合与创新应用,脑机接口技术和产业的发展前景将十分广阔。”

“医疗健康领域是脑机接口的主要应用方向。”敖立告诉记者。在医疗领域,脑机接口可用于癫痫、帕金森、阿尔茨海默症等神经相关疾病的诊治和康复;在工业制造领域,可实现对工业机器人更精准的控制,提高危险品、核能、矿山、电力等重点行业的生产效率和安全性;在生活消费领域,脑控家电、脑控计算机等产品的不断开发,将有效提升生活便利性和智能化体验。

我国已涌现出一批专注于脑机接口技术研发和应用的创新型企业,初步形成了较为完整的产业链。一些产品已相对成熟,走向应用,已有多家国内企业取得脑机接口运动康复设备的医疗器械注册证,用于脑卒中患者的康复训练,取得较好疗效。

当前,全球脑机接口产业发展仍面临技术、产业生态和伦理等挑战。敖立介绍,从技术来看,脑信号精准度和采集稳定性、神经解码算法、植入式电极的生物相容性等方面有待进一步提升;从产业生态来看,目前产业发展仍处于初期,各产业链环节整体不强;从伦理与安全来看,隐私问题带来的伦理争议,以及数据的合规管理与应用仍需重视。

为推动脑机接口产业进一步发展,敖立建议,一方面,政府、企业和科研机构应加大对脑机接口技术研发的资金支持,尤其是在关键核心技术如脑信号传感元件、脑机芯片等方面,鼓励开展跨学科联合攻关项目;另一方面,应加强相关学科专业人才培养,鼓励高校与企业联合培养跨学科复合型人才。此外,还应积极探索教育、娱乐等新的应用场景,挖掘市场需求,推动产品创新和迭代。

标准对于产业发展十分重要,强化标准引领,将有效提升脑机接口产业支撑能力。“《意见》提出,建立脑机接口技术标准体系,布局标准化发展路线图。”余云涛认为,各部门应依职责组织制定技术标准、产品标准、服务标准、测试标准,结合产业发展需求加快重点标准研制,积极参与国际标准制定,大力推动我国标准“走出去”。

“要强化部门协同,统筹推进技术攻关、产业发展、行业应用、安全治理等工作;深化央地协作,优化产业布局,鼓励地方因地制宜推动技术创新和产业发展;通过推动布局实施一批重大项目,强化产学研协同攻关能力;同时,引导产业基金、社会资本加大投入,为重点产品提供注册指导支持,用好首台(套)、首批次保险补偿等政策,加快产业化落地。”余云涛建议。(文章来源:新华网)

4.“AI+家政”进入发展快车道

近日,在安徽省合肥市家政服务协会4楼办公室内,协会会长张立发正在伏案学习关于人工智能技术助力家政企业发展的文件。张立发告诉记者,长期以来,安徽家政行业受困于服务标准化程度低、人员流动性高、供需匹配效率低、管理成本居高不下等发展窠臼。如今,在人工智能技术助力下,这一局面正在发生深刻改变。

近年来,安徽省先后发布《安徽省通用人工智能创新发展三年行动计划(2023—2025年)》《安徽省加快推动“人工智能+”行动方案》等系列文件。这标志着人工智能技术在家政领域的应用将从市场自发探索进入政策引导的快车道。

从凭经验到靠数据

从智能匹配服务人员到个性化定制服务方案,人工智能的应用正在重塑安徽家政行业的格局,为消费者带来全新的家政消费体验,开启家庭生活新图景。

安徽省皖嫂家政服务有限责任公司(以下简称“皖嫂家政”)与上海复旦大学联合研发的“人工嗅觉”智能感知技术设备,正成为当下“新宠”。“看,这是清洗不彻底导致的细菌滋生情况数据!”皖嫂家政总经理王成芳向记者展示,公司“人工嗅觉”智能感知技术设备放在检测婴儿奶瓶和奶嘴旁边,就可以根据数据变化来判断是否需要再次深度清洗和消毒,确保婴儿用品的安全卫生。

王成芳介绍,通过“人工嗅觉”智能感知技术设备还可以测出婴儿排泄、排气的数据,进而判断婴儿的消化系统情况,并将结果直接告知用户,这种精细化抚养照护方式得到用户一致好评。截至目前,皖嫂家政服务平台累计服务13.6万人次,服务家政人员近5万人。客户服务满意度由最初的70%提高至98%以上。

消费者在选择家政服务时常常面临诸多困扰,寻找合适的家政人员犹如大海捞针,信息不对称导致消费者难以了解家政人员的真实技能水平和服务口碑。而通过人工智能技术,一方面,可以让家政中介人员为雇主更加精确分析、推荐服务人员;另一方面,可降低信息收集、数据分析成本及人员匹配、推荐门槛,让新手中介也能快速上手。

“我们的平台会收集雇主的多维度信息,包括家庭结构、生活习惯、特殊需求等,为每个雇主建立详细的用户画像。同时,整理家政服务人员相关技能、经验、服务评价等数据。”合肥安心家政服务有限公司工作人员蔡立芳对记者说,“当我们获取到雇主服务需求时,会通过人工智能生成画像,辅助匹配、推荐合适的家政服务人员。”

对于拥有300余名员工的安徽大海家政集团有限公司而言,定期展开线下培训活动往往成本高、效率低。“我们通过引入人工智能软件对员工开展全面、系统培训,确保员工能够熟练掌握技能,进而提升公司服务效率。”该公司工作人员李攀说。

虚拟管家精准服务

长期以来,由于家政行业数据大多处于分散状态,未能有效整合上网,形成“信息孤岛”,导致通用大模型在家政领域难以充分发挥作用。

在皖嫂家政,能真切感受到AI技术为家政领域带来的变革。“宝宝总是哭为什么?”面对这样的提问,“皖嫂智家”的“AI智慧客服”迅速给出答案:“宝宝总是哭的原因有很多,常见的包括饥饿、尿布湿了或脏了、需要安慰、过度疲劳或过度刺激、身体不适……”这一智能客服,正是皖嫂家政接入DeepSeek大模型后打造的安徽首个家政服务垂类模型。

王成芳介绍,通过定制化方式,“皖嫂智家”将行业内丰富的经验、技术整合起来,不仅能帮助普通用户随时解决各种家政问题,还能为家政服务人员提供学习、提升的渠道,成为他们的得力助手。

李攀表示,安徽大海家政集团有限公司为客户提供精细保洁托管服务,但客户需求标准不同,“因此,我们借助人工智能大模型,为客户提供定制化解决方案”。

“我认为安徽家政行业最具创新性的是‘AI虚拟管家’。”蔡立芳表示,在这个场景中,雇主可以在家中安装智能设备并与服务人员进行结合,通过人工智能技术实现对家庭的全方位管理。而服务人员能够通过人工智能虚拟管家的指示,对环境进行细节方面优化,对老人、儿童按照人工智能虚拟管家的日程进行照顾。

记者从合肥市商务局了解到,该局正深入推进“AI+”融合应用,已建立起涵盖家政、育婴、养老知识以及培训资料、题库等内容的行业学习互联网平台,未来,合肥市商务局计划将平台积累的海量信息逐步“投喂”给AI模型,通过深度学习技术,培育出懂家政服务的“AI专家”。

重塑家政价值链条

王成芳认为,人工智能技术不仅提升了公司服务价值,更为应对老龄化、少子化带来的问题提供了可持续的解决方案。同时,人工智能技术也会进一步拓展家政服务范围,如提供心理健康咨询、法律咨询等,满足家庭日益多样化的需求。

“家政消费将从‘基础服务’向‘全生命周期服务’延伸。同时,消费者会更注重服务体验,愿意为‘持证上岗’‘背景可查’的专业人员支付溢价。”张立发说。

截至目前,安徽省已有767家企业入驻全国家政信用信息平台,归集从业人员信息59.1万条,为家政服务业信息化和智能化转型提供了重要支撑。

今年4月份,商务部等9部门发布《关于促进家政服务消费扩容升级若干措施的通知》,提出四方面12项举措,包括加快家政服务业数字化发展;利用大数据、人工智能等技术开展用户画像、精准服务,依托机器人等新技术、新设备拓展家政服务消费场景等。

政策利好让地方实践有了更多底气,他们也积极帮助家政企业提升各项能力,不断扩展服务边界。合肥市商务局商贸服务业促进处处长赵多佳表示,一方面,不断组织家政企业AI技术应用交流活动,搭建企业间沟通学习的平台,促进经验分享与互鉴;另一方面,也鼓励在“AI+家政”创新应用上取得成绩的企业与高校、科研机构紧密合作,提升家政公司及服务人员的人工智能应用能力。

今年3月,合肥市商务局指导4家家政企业与合肥开放大学签订校企合作框架协议,落实“学历+技能提升”培训模式;组织重点家政企业开展多样式技能培训。截至今年8月底,合肥市开展岗前培训、回炉培训400余场,合肥家政服务平台开设线上培训考试31场,累计培训30771人次,有效提升了从业人员专业技能水平。此外,5月以来,安徽省商务厅通过“集中培训+精准辅导”双轨推进模式,在全省范围内成功举办16场专题培训及35家企业上门辅导活动,着力构建“政府引导、行业自律、市场主体、社会监督”四位一体的家政服务信用生态体系。

张立发表示,人工智能带给家政行业的不仅是工具革新,更是对服务本质的深层叩问。政策、技术与市场的共振正在重塑家政服务的价值链条。未来的家政服务,将是“机器做脏活,人类做暖活”的和谐共处。(文章来源:新华网)