美东时间10月10日,美股突遭“黑色星期五”,其中纳斯达克综合指数跌3.56%,科技股全面沦陷,英伟达跌幅达4.89%,创造半年来最大跌幅。

美股重挫,纳指与标普500均创下短期最大单日跌幅

本轮美股大跳水源自本已显露缓和趋势的中美贸易冲突,因为特朗普发声重新进入紧张局势。因为中方最新稀土管制政策,特朗普单方面取消了高层会面的安排,并打算从11月1日起对华再加100%的关税。

对中美科技企业家来说,来自政治领域的摩擦、意外和惊吓正在成为习惯,这就是当下的基本现实,你必须去适应它。对黄仁勋这样的美籍华裔、业务横跨太平洋两岸的企业家,尤为如此。

但对黄仁勋来说,纳斯达克的“黑色星期五”固然有一定冲击力,但他真正焦虑的是作为AI时代掘金的“卖铲人”,下游企业什么时候能实现规模化商用。

说白了,老黄没那么焦虑硅谷技术是否领先,也总能妥善应对华盛顿政客的无理要求,他最担心什么时候AI能真正挖出金子。

近日,黄仁勋谈到,中国的AI应用正以惊人的速度推进,这是我深感担忧的领域,因为这场竞赛胜负将取决于AI应用层面的发展

美国AI进入“合纵连横”时代

9月,英伟达宣布向OpenAI投资1000亿美元,共同打造总容量至少10GW的超大规模AI数据中心,要知道,这些项目单年耗电量已超法国全国用电量。

在英伟达豪掷千亿美元投资OpenAI之前,OpenAI和甲骨文公司也达成合作,将在约5年内向后者购买价值3000亿美元的算力。

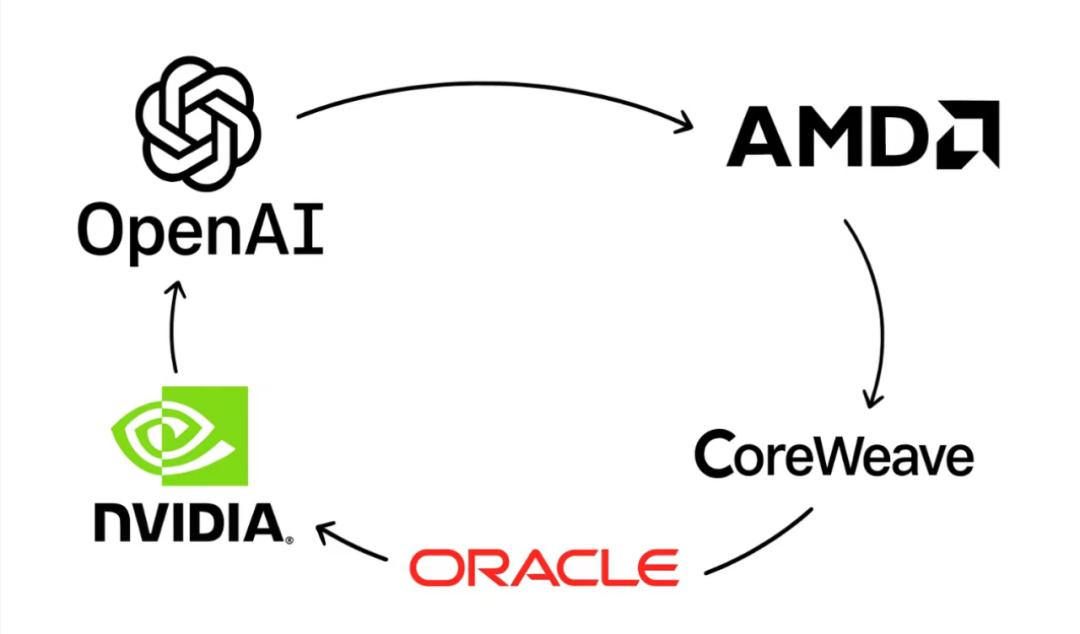

这一系列合作勾勒出一幅清晰的产业图景:OpenAI向甲骨文购买云服务,甲骨文建设数据中心,并向英伟达采购芯片,而英伟达则将利润以投资形式反哺OpenAI。

可以说,围绕人工智能的产业发展,三家科技巨头构建了一个完美的资本—技术—算力闭环。

与此同时,英伟达还对英特尔进行了50亿美元的投资,又加码了对马斯克旗下xAI公司的投资,后者估值已经超过200亿美元。黄仁勋近期表态,马斯克的所有项目他都愿意投资,很显然,黄仁勋希望尽可能多的人成为盟友。

有意思的是,OpenAI也在多线布局,先加入英伟达、甲骨文的“AI铁三角”,后又与AMD达成涉及6GW算力的合作,与甲骨文、软银宣布未来三年超4000亿美元的投资计划。

短短1月内,硅谷巨头抱团模式接连上演,有人称,美国AI产业正式进入“合纵连横”时代。

英伟达与OpenAI的深层隐忧

从1980年代开始,美国的“硅谷+华尔街”创新模式,就成为引领全球的创新新范式,基本逻辑是,硅谷负责颠覆性的技术构想,华尔街则通过资本市场来包装,推高股价和估值,进而为技术研发注入海量资金。

所以我们看到,在动辄千亿美元的巨额资金加持下,硅谷头部科技企业又试图去堆叠算力、扩大参数,靠着“大力出奇迹”叩开AI新世界的大门,率先触及技术的无人区。

当然,也正是在此种模式下,ChatGPT、Sora等惊艳全球的AI创新,频繁在美国诞生,并形成深厚的技术壁垒。

然而,正如开头所提到的,这部创新机器内嵌着巨大风险——容易催生泡沫、与真实的市场需求脱节。

所以,作为“卖铲人”赚得盆满钵满的英伟达,在接连宣布与OpenAI、甲骨文、xAI等巨头的战略投资与合作时,实际上要应对的是一个根本性问题:下游客户投入巨资训练超大规模模型的同时,这些AI应用仍缺乏规模化落地的商业场景。

当估值被不断拉高,当投入呈指数级增长,创新,就变成了一场与时间赛跑的危险游戏。所有人都在赌,在资本泡沫破裂之前,能否找到可持续的商业模式。

打一个简单的比喻,当投入动辄千亿美金,能耗堪比中型城市全年用电量时,如果其产出仅仅是优化PPT、辅助写文案的模型,这种投入产出比显然不可持续。

一旦市场风向转变,商业化迟迟无法落地,建立在沙滩之上的资本大厦,便有倾覆的危险。

中国AI企业的机会窗口

面对美国大厂动辄“核弹级”的投入,大洋彼岸另一端的中国AI企业,在资本开支上注定难以望其项背,但也大可不必悲观。

因为,决定一场产业革命最终走向的,并非只有资本,技术差距也并非决定性因素。这也是黄仁勋高频访华的原因所在,他很清楚一点:中国除了是庞大的芯片消费市场之外,也是场景创新的高地。

事实上,顶尖企业家们的判断几乎毫无二致。例如,阿里巴巴的董事长蔡崇信在最新访谈中坦言:AI胜负关键,不在技术,而在落地速度——必须找到真实应用场景才能持续发展。

蔡崇信认为,美国应该将更多资源投入到技术应用和普及层面,而非仅仅专注于技术研发

2023年初,面对ChatGPT横空出现,腾讯创始人马化腾也表达了类似观点:AI是百年不遇的机遇,更关键的是场景落地。他强调,AI要“有用”,不能只拼技术参数,必须与实际业务结合,能赚钱的AI才是好AI。

所以,相比硅谷AI等巨头在资本、算力上的“合纵连横”,中国AI企业把更多的注意力放在了AI技术的商业化落地。

当然,这也可能是中国科技企业的“路径依赖”,或者说是“秘密武器”。毕竟,在过去1/4个世纪里,从互联网到人工智能,一种自下而上的、由应用场景驱动的创新优势,始终在发挥着关键作用。

例如,二十年前,当eBay、MSN等国际巨头携重金进入中国时,可能很多人没料到,最终胜出的是资本实力逊于对手的阿里和腾讯。

阿里能战胜eBay,并非依靠雄厚的资本实力,靠的是深刻洞察中国市场:淘宝契合“小商品批发”生态,支付宝解决陌生人交易信任难题。

腾讯能够打败外来的科技企业,是因为更善于捕捉用户的隐藏需求,这方面微信是集大成者,连马斯克都羡慕不已。在AI时代,这种优势得到了延续。比如腾讯会议,近期推出AI托管的功能,好评连连。

腾讯会议“AI托管”功能——开启后,可以同时托管多个会议,极大提高效率

AI竞争已经进入下半场,这正在变成行业共识,也是近期AI泡沫是否存在的讨论背景。

如果说上半场比拼的是算力规模、资本实力,是一场规模化的军备竞赛,那么下半场比拼的,则是谁能更好地洞察用户需求,更快推动技术高效地商业化落地。

清华经管的朱恒源教授有一个新兴产业发展的“三部曲”观点——技术上可实现、商业上可持续、社会上可接受。

目前在技术层面,中美科技企业,中美之间已没有鸿沟级差距,决定这场长跑胜负的,将更多取决于后两者。而“商业上可持续”和“社会上可接受”,恰恰是中国模式的核心优势所在。

当然,中国AI企业的主要玩家们也很焦虑,因为优势能否转化为胜势,存在很大的弹性空间。如何抓住这个稍纵即逝的机会窗口,并不是一件容易的事情。