大家都知道,AI计算(尤其是模型训练和推理),主要以并行计算为主。

AI计算中涉及到的很多具体算法(例如矩阵相乘、卷积、循环层、梯度运算等),都需要基于成千上万的GPU,以并行任务的方式去完成。这样才能有效缩短计算时间。

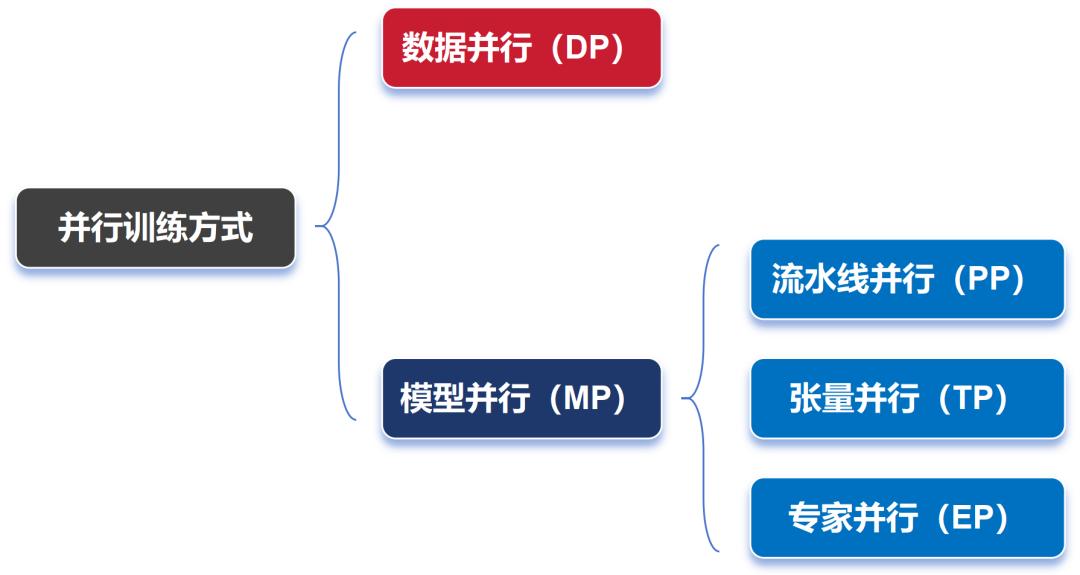

搭建并行计算框架,一般会用到以下几种常见的并行方式:

- Data Parallelism,数据并行

- Pipeline Parallelism,流水线并行

- Tensor Parallelism,张量并行

- Expert Parallelism, 专家并行

接下来,我们逐一看看,这些并行计算方式的工作原理。

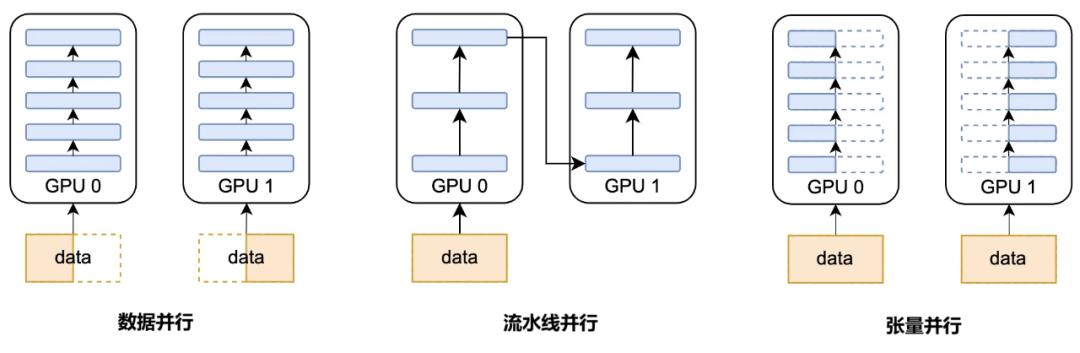

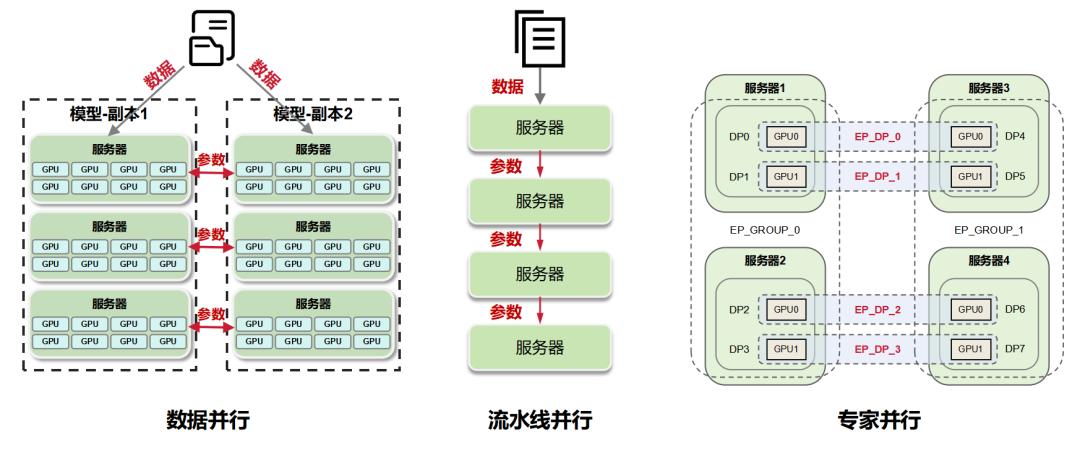

DP(数据并行)

首先看看DP,数据并行(Data Parallelism)。

AI训练使用的并行,总的来说,分为数据并行和模型并行两类。刚才说的PP(流水线并行)、TP(张量并行)和EP(专家并行),都属于模型并行,待会再介绍。

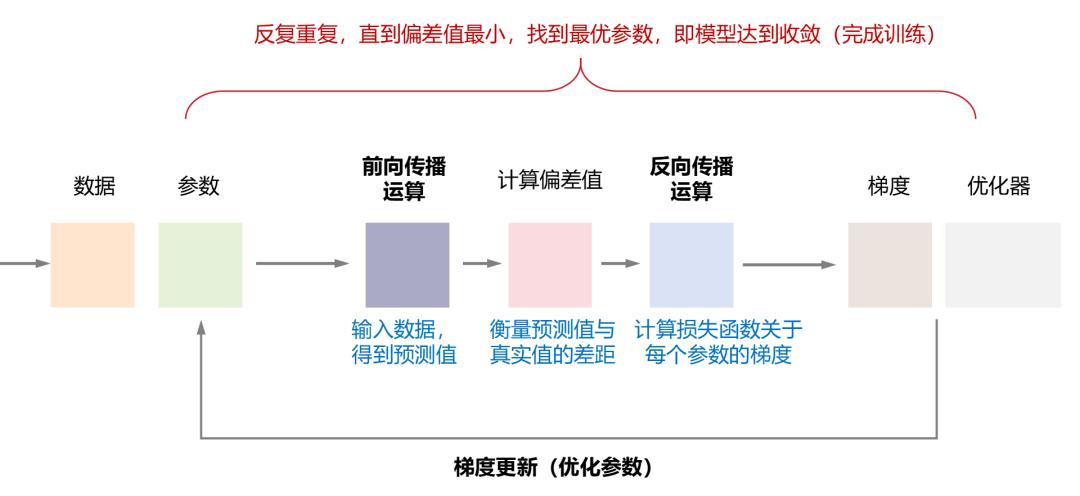

这里,我们需要先大概了解一下神经网络的训练过程。简单来说,包括以下主要步骤:

1、前向传播:输入一批训练数据,计算得到预测结果。

2、计算损失:通过损失函数比较预测结果与真实标签的差距。

3、反向传播:将损失值反向传播,计算网络中每个参数的梯度。

4、梯度更新:优化器使用这些梯度来更新所有的权重和偏置(更新参数)。

以上过程循环往复,直到模型的性能达到令人满意的水平。训练就完成了。

我们回到数据并行。

数据并行是大模型训练中最为常见的一种并行方式(当然,也适用于推理过程)。

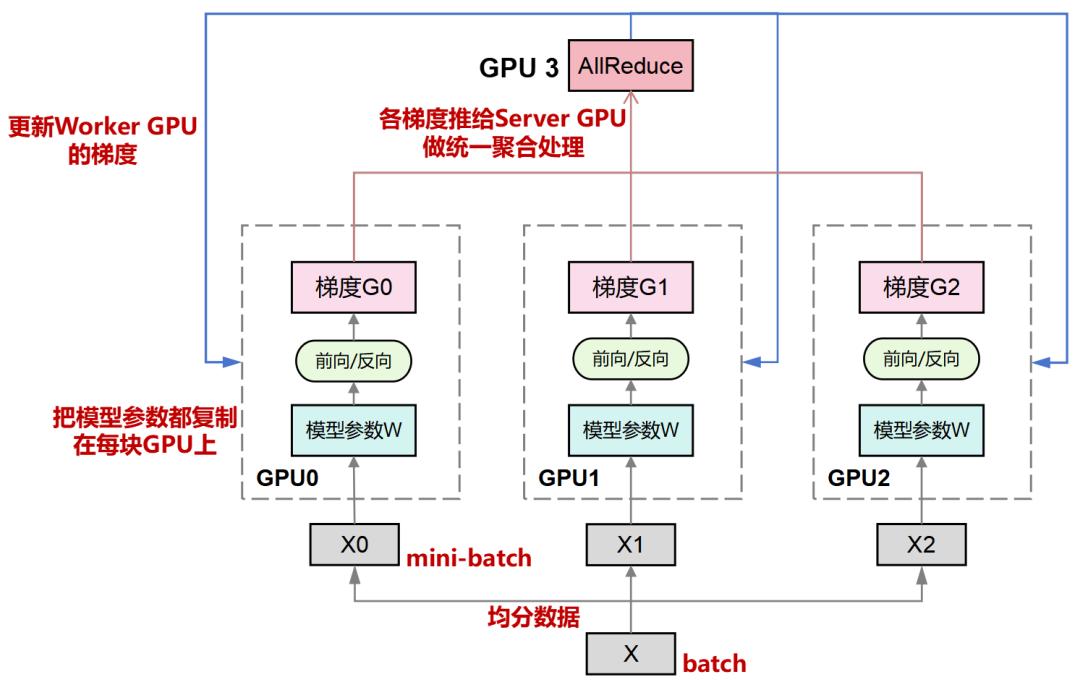

它的核心思想很简单,就是每个GPU都拥有完整的模型副本,然后,将训练数据划分成多个小批次(mini-batch),每个批次分配给不同的GPU进行处理。

数据并行的情况下,大模型训练的过程是这样的:

1、对数据进行均匀切割,发给不同的、并行工作的GPU(Worker);

2、各GPU都拥有一样的模型以及模型参数,它们各自独立进行前向传播、反向传播,计算得到各自的梯度;

3、各GPU通过卡间通信,以All-Reduce的通信方式,将梯度推给一个类似管理者的GPU(Server);

4、Server GPU对所有梯度进行求和或者平均,得到全局梯度;

5、Server GPU将全局梯度回传(broadcast广播)到每个Worker GPU,进行参数更新(更新本地模型权重)。更新后,所有worker GPU模型参数保持一致。

然后,再继续重复这样的过程,直至完成所有的训练。

再来一张图,帮助理解:

从下往上看

这里提到的All-Reduce,也是一个AI领域的常见概念,字面意思是“全(All)-规约(Reduce)”,即:对所有节点的数据进行聚合(如求和、求最大值),并将最终结果分发到所有节点。(参考:到底什么是All-Reduce、All-to-All?)

数据并行的优点,在于实现过程比较简单,能够显著加速大规模数据的训练过程,尤其适用于数据量远大于模型参数的场景。

数据并行的缺点,在于显存的限制。因为每个GPU上都有完整的模型副本,而当模型的规模和参数越大,所需要的显存就越大,很可能超过单个GPU的显存大小。

数据并行的通信开销也比较大。不同GPU之间需要频繁通信,以同步模型参数或梯度。而且,模型参数规模越大,GPU数量越多,这个通信开销就越大。例如,对于千亿参数模型,单次梯度同步需传输约2TB数据(FP16精度下)。

ZeRO

这里要插播介绍一个概念——ZeRO(Zero Redundancy Optimizer,零冗余优化器)。

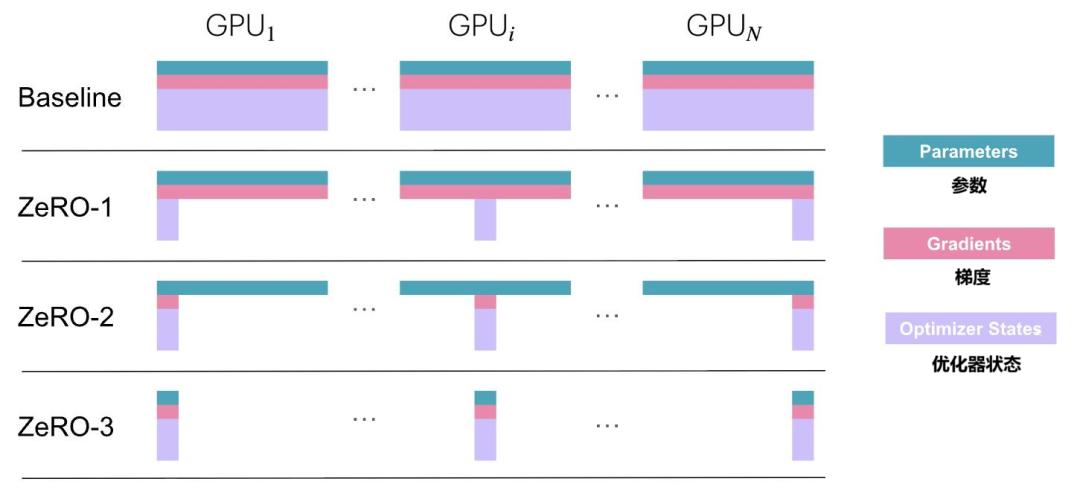

在数据并行策略中,每个GPU的内存都保存一个完整的模型副本,很占内存空间。那么,能否每个GPU只存放模型副本的一部分呢?

没错,这就是ZeRo——通过对模型副本中的优化器状态、梯度和参数进行切分,来实现减少对内存的占用。

ZeRO有3个阶段,分别是:

ZeRO-1:对优化器状态进行划分。

ZeRO-2:对优化器状态和梯度进行划分

ZeRO-3:对优化器状态、梯度和参数进行划分。(最节省显存)

通过下面的图和表,可以看得更明白些:

根据实测数据显示,ZeRO-3在1024块GPU上训练万亿参数模型时,显存占用从7.5TB降至7.3GB/卡。

值得一提的是,DP还有一个DDP(分布式数据并行)。传统DP一般用于单机多卡场景。而DDP能多机也能单机。这依赖于Ring-AllReduce,它由百度最先提出,可以有效解决数据并行中通信负载不均(Server存在瓶颈)的问题。

PP(流水线并行)

再来看看模型并行。

刚才数据并行,是把数据分为好几个部分。模型并行,很显然,就是把模型分为好几个部分。不同的GPU,运行不同的部分。(注意:业界对模型并行的定义有点混乱。也有的资料会将张量并行等同于模型并行。)

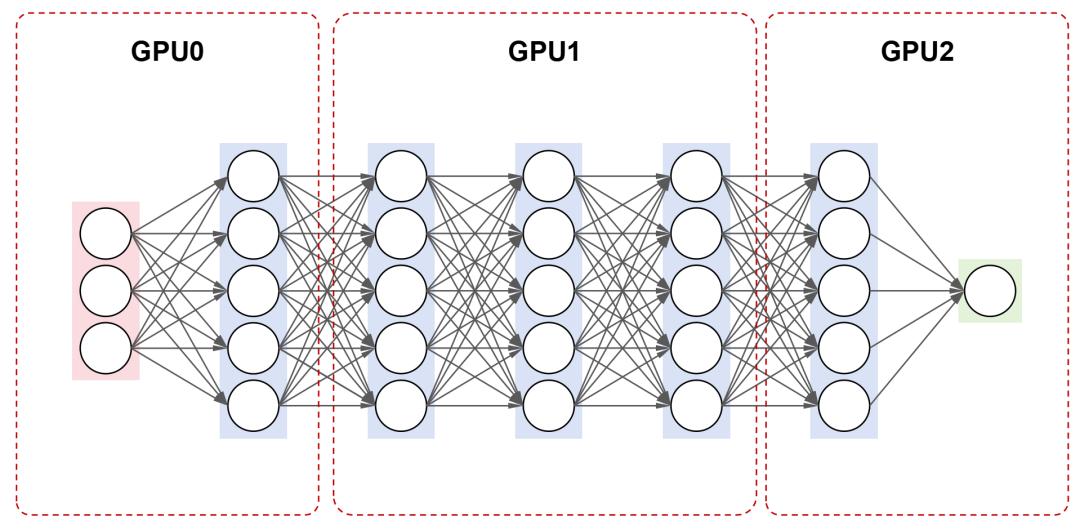

流水线并行,是将模型的不同层(单层,或连续的多层)分配到不同的GPU上,按顺序处理数据,实现流水线式的并行计算。

例如,对于一个包含7层的神经网络,将1~2层放在第一个GPU上,3~5层放在第二个GPU上,6~7层放在第三个GPU上。训练时,数据按照顺序,在不同的GPU上进行处理。

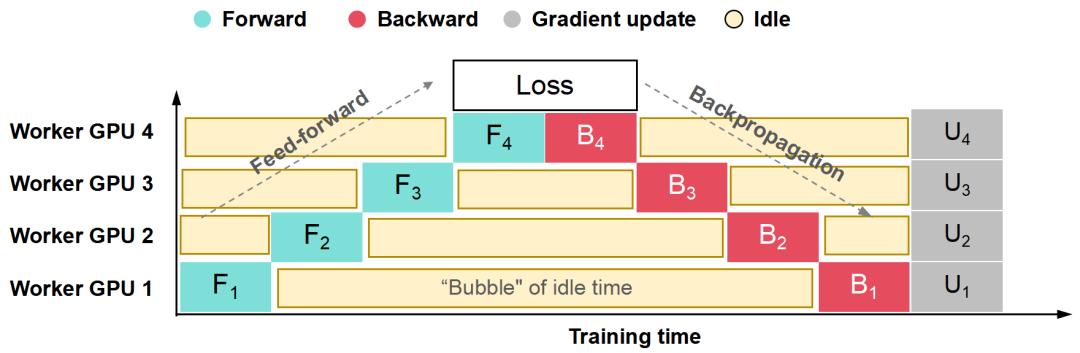

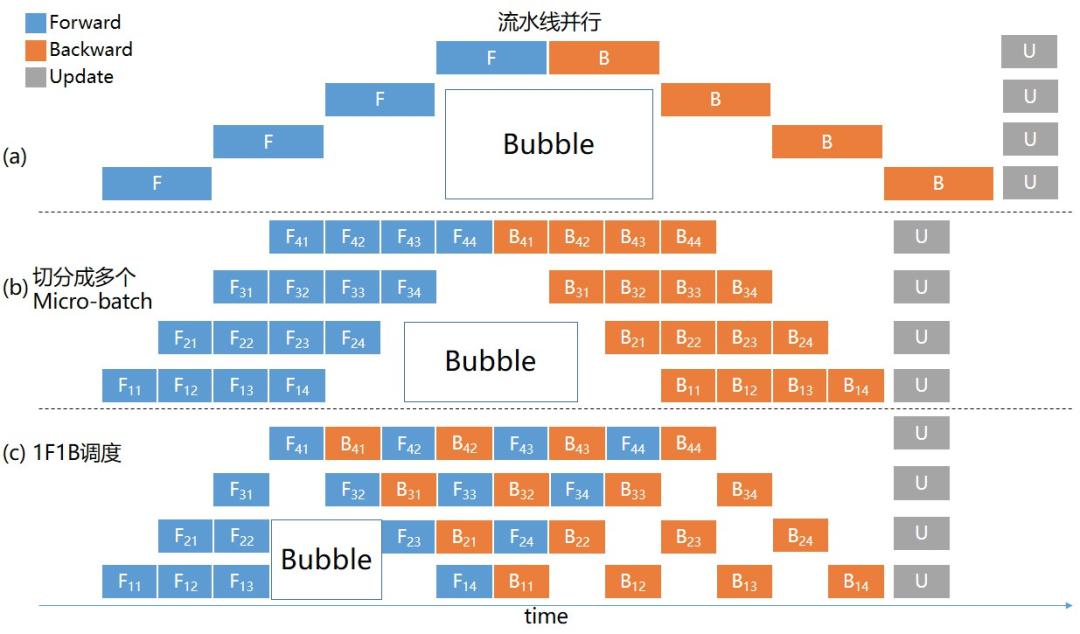

乍一看,流水并行有点像串行。每个GPU需要等待前一个GPU的计算结果,可能会导致大量的GPU资源浪费。

上面这个图中,黄色部分就是Bubble (气泡)时间。气泡越多,代表GPU处于等待状态(空闲状态)越长,资源浪费越严重。

为了解决上述问题,可以将mini-batch的数据进一步切分成micro-batch数据。当GPU 0处理完一个micro-batch数据后,紧接着开始处理下一个micro-batch数据,以此来减少GPU的空闲时间。如下图(b)所示:

还有,在一个micro-batch完成前向计算后,提前调度,完成相应的反向计算,这样就能释放部分显存,用以接纳新的数据,提升整体训练性能。如上图(c)所示。

这些方法,都能够显著减少流水线并行的Bubble时间。

对于流水线并行,需要对任务调度和数据传输进行精确管理,否则可能导致流水线阻塞,以及产生更多的Bubble时间。

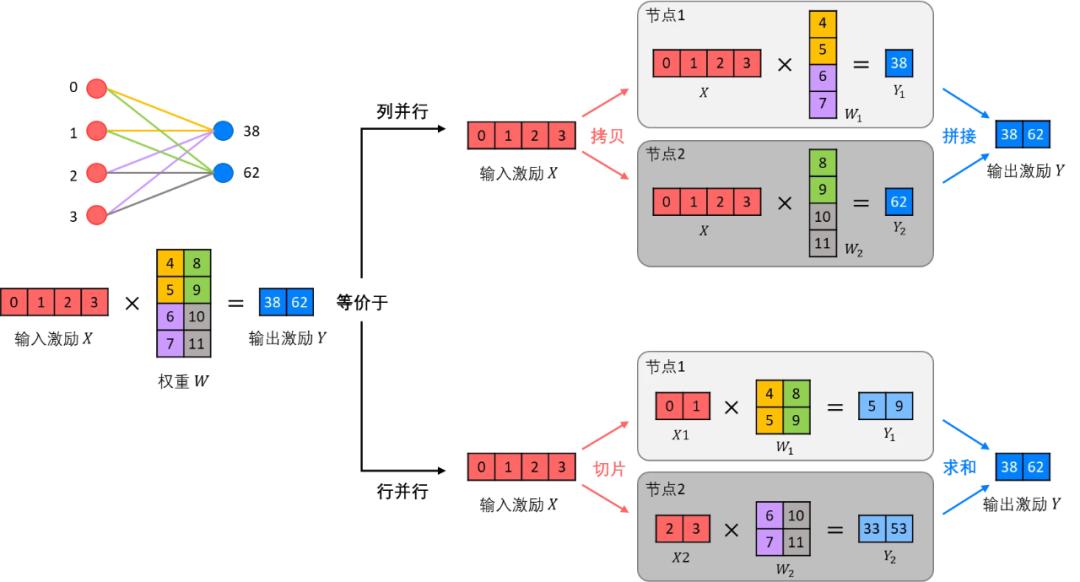

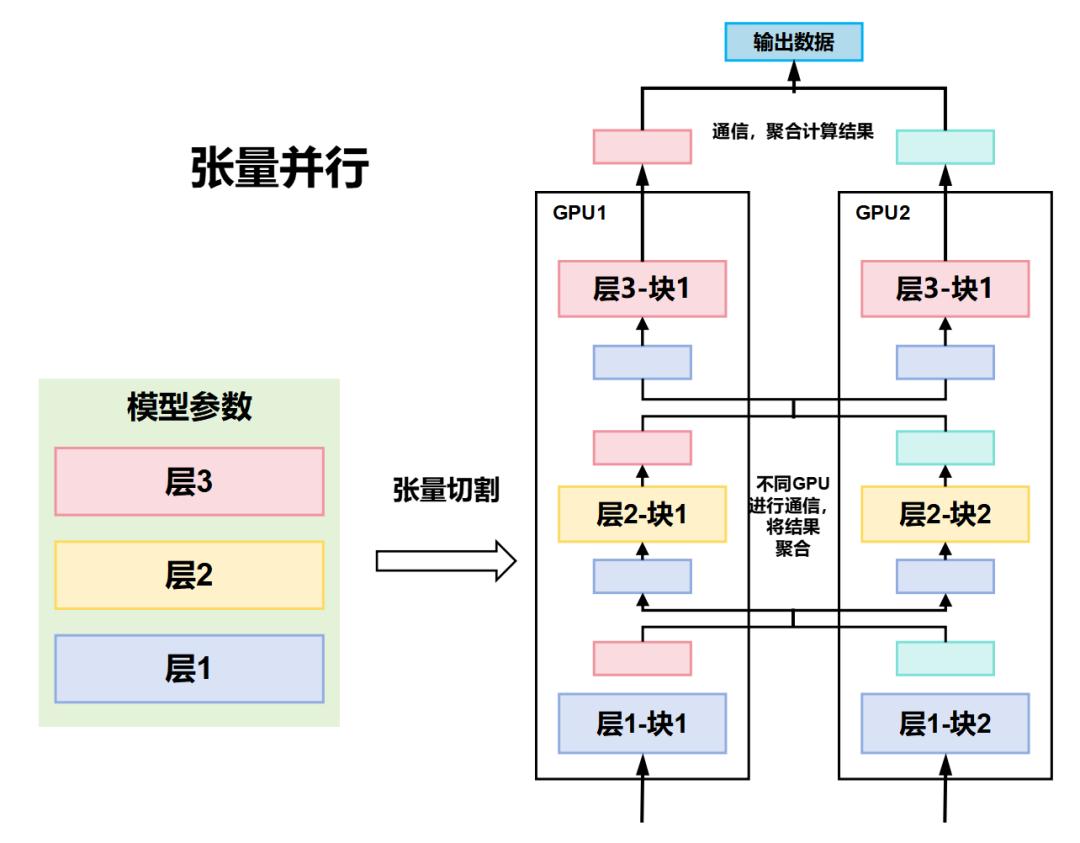

TP(张量并行)

模型并行的另外一种,是张量并行。

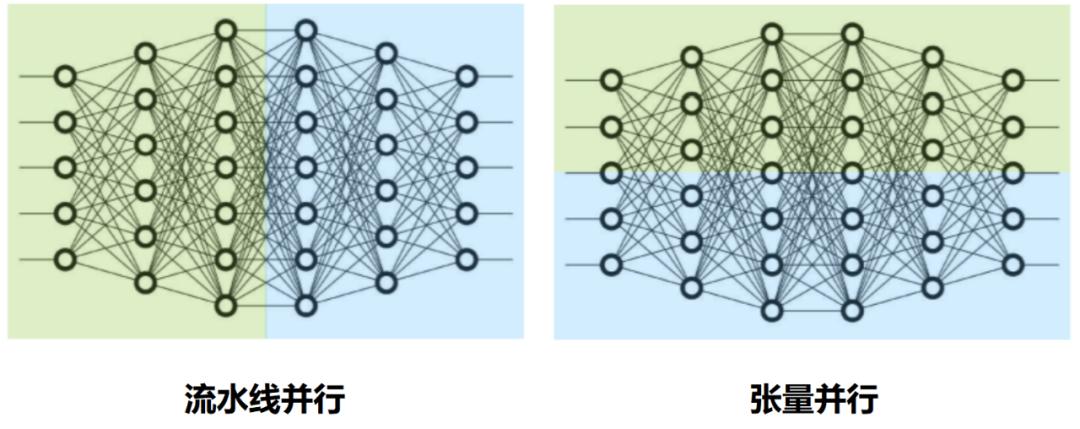

如果说流水线并行是将一个模型按层「垂直」分割,那么,张量并行则是在一个层内「横向」分割某些操作。

具体来说,张量并行是将模型的张量(如权重矩阵)按维度切分到不同的GPU上运行的并行方式。

张量切分方式分为按行进行切分和按列进行切分,分别对应行并行(Row Parallelism)(权重矩阵按行分割)与列并行(Column Parallelism)(权重矩阵按列分割)。

每个节点处理切分后的子张量。最后,通过集合通信操作(如All-Gather或All-Reduce)来合并结果。

张量并行的优点,是适合单个张量过大的情况,可以显著减少单个节点的内存占用。

张量并行的缺点,是当切分维度较多的时候,通信开销比较大。而且,张量并行的实现过程较为复杂,需要仔细设计切分方式和通信策略。

放一张数据并行、流水线并行、张量并行的简单对比:

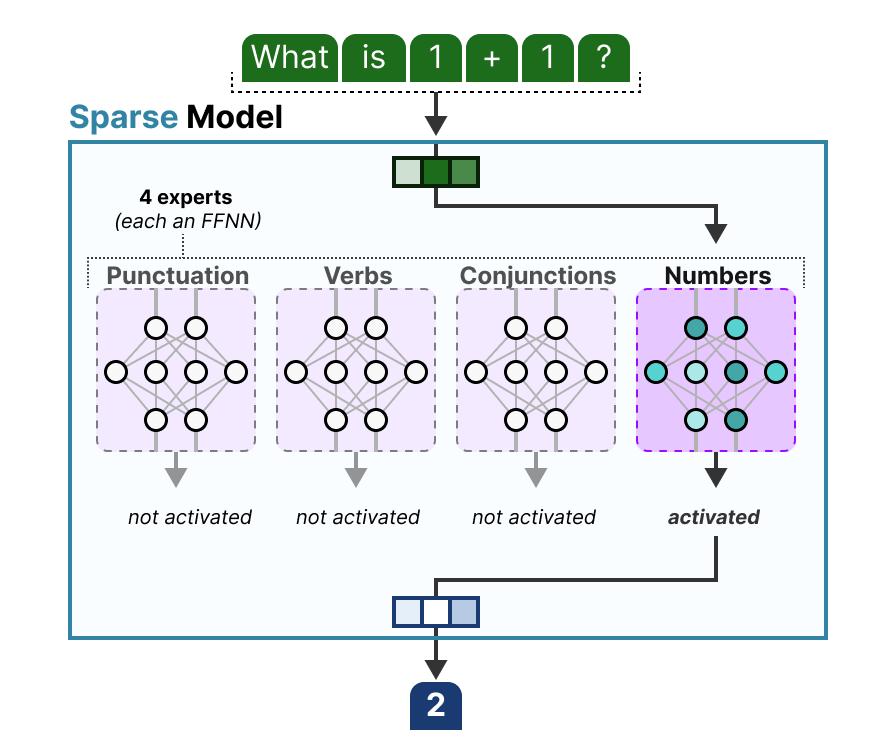

专家并行

2025年初DeepSeek爆红的时候,有一个词也跟着火了,那就是MoE(Mixture of Experts,混合专家模型)。

MoE模型的核心是“多个专家层+路由网络(门控网络)”。

专家层的每个专家负责处理特定类型的token(如语法、语义相关)。路由网络根据输入token的特征,选择少数专家处理这个token,其他专家不激活。

MoE实现了任务分工、按需分配算力,因此大幅提升了模型效率。

专家并行(Expert Parallelism),是MoE(混合专家模型)中的一种并行计算策略。它通过将专家(子模型)分配到不同的GPU上,实现计算负载的分布式处理,提高计算效率。

专家并行与之前所有的并行相比,最大的不同在于,输入数据需要通过一个动态的路由选择机制分发给相应专家,此处会涉及到一个所有节点上的数据重分配的动作。

然后,在所有专家处理完成后,又需要将分散在不同节点上的数据按原来的次序整合起来。

这样的跨片通信模式,称为All-to-All。(再次参考:到底什么是All-Reduce、All-to-All?)

专家并行可能存在负载不均衡的问题。某个专家所接收到的输入数据大于了其所能接收的范围,就可能导致Tokens不被处理或不能被按时处理,成为瓶颈。

所以,设计合理的门控机制和专家选择策略,是部署专家并行的关键。

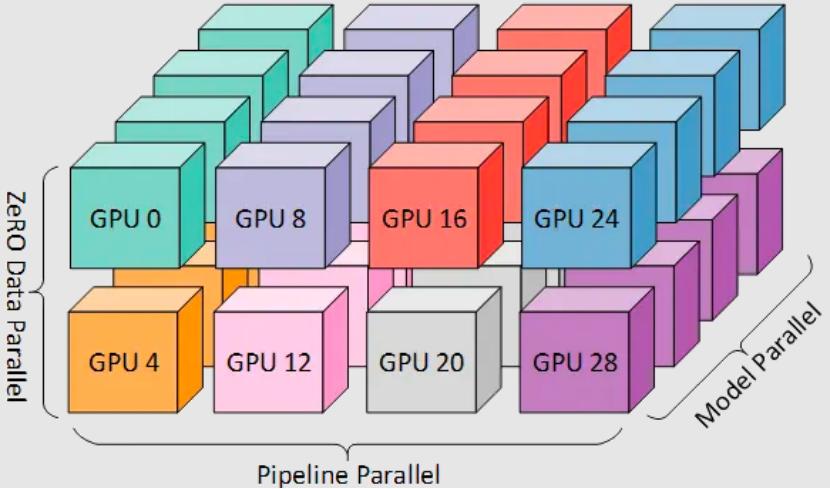

混合并行

在实际应用中,尤其是训练万亿参数级别的超大模型时,几乎不会只使用单一的并行策略,而是采用多维度的混合并行(结合使用多种并行策略)。

例如:

数据并行+张量并行:数据并行处理批量样本,张量并行处理单样本的大矩阵计算。

流水线并行+专家并行:流水线并行划分模型层,专家并行划分层内专家模块。

更高级的,是3D并行,通过“数据并行+张量并行+流水线并行”,实现三重拆分,是超大模型训练的主流方案。

3D并行

最后的话

好啦,以上就是关于DP、PP、TP、EP等并行训练方式的介绍。大家都看懂了没?

并行计算方式其实非常复杂,刚才我们只是做了最简单的介绍。但在真实工作中,开发者无需了解具体的实现细节,因为业界提供了例如DeepSpeed(微软开源,支持3D并行+ZeRO内存优化)、Megatron-LM(NVIDIA开源,3D并行的标杆)、FSDP等开源软件,能够让开发者直接进行大语言模型训练。

小枣君之所以要专门介绍并行训练方式,其实更多是为了帮助大家深入地理解算力集群架构和网络的设计。

大家可以看到,不同的并行训练方式,有着不同的通信流量特点。算力集群整体架构和网络设计,需要尽量去适配这些并行计算方式的流量特点,才能满足模型训推任务的要求,实现更高的工作效率。

比如说,数据并行,由于需要频繁同步梯度信息,对网络带宽要求较高,需要确保网络带宽能够满足大量梯度数据快速传输的需求,避免因带宽不足导致通信延迟,影响训练效率。

流水线并行,大模型的每一段,在不同的服务器上以流水线的方式逐步计算,涉及到多个服务器“串起来”,就建议部署在比较靠近的服务器上(尽量部署在叶脊网络的同一个leaf叶下)。

张量并行,通信数据量大,就建议部署在一台服务器的多个GPU上进行计算。

专家并行中,不同专家分配在不同GPU上,GPU间需要交换中间计算结果等信息,其通信流量特点取决于专家的数量以及数据交互的频率等,也需要合理规划GPU间的连接方式和通信路径。

总之,在GPU算卡性能越来越难以提升的背景下,深入研究并行计算的设计,从架构和网络上挖掘潜力,是业界的必然选择。

随着AI浪潮的继续发展,以后是否还会出现其它的并行训练方式呢?让我们拭目以待吧!