xAI的联合创始人之一杨格(Greg Yang)发布的消息震惊了所有人——

因为在xAI的工作强度太大,免疫力下降,莱姆病发作,他将退出日常工作,转为公司的“顾问”。

关于莱姆病,很多人多多少少知道多少。被小小的蜱虫叮咬,就有几率患上这种细菌性传染病。初期症状像感冒,头痛、疲劳,出现皮疹,后期则是严重的头痛、关节痛、心悸,面瘫,记忆力严重减退,而且很可能发展成慢性疾病。

这并非一种很爆裂的疾病,但是会一点点蚕食患者的生活,很多病人在长久的折磨下也会患上抑郁症。

此前患上莱姆病的名人有艾薇儿·拉维尼,以及名模贝拉·哈迪德。她们患病之后,工作和生活也严重受到影响。艾薇儿更是从大众视野消失了很多年,以至于她回归之后,一直流传“真正的艾薇儿已死,现在的是替身”的阴谋论。

杨格是xAI的一个关键人物,他所研究的张量程序,是让模型在扩大的同时规避一些风险的秘诀。

他的患病退出,也让外界突然一下对AI行业的顶级人才有了某种实感——哪怕是构建再牛的模型,背后还是脆弱的人类,被一只小蜱虫就“放倒”了。

AI行业激进前行的时候,某种“狼性文化”也在席卷硅谷。加班加点、通宵达旦,世界上最聪慧的一群人正在燃烧自己,他们被梦想与追求包裹着,并不觉得委屈。但过劳伤身,哪怕是在“伟大使命”面前也没有例外。

01

不走寻常路的杨格

杨格出生于湖南,在北京读完小学,初中起随父母前往美国。

本科的时候,杨格顺利考入哈佛大学,攻读数学专业。

本科,杨格一读就是七八年才毕业。不是因为他学业出了问题,而是因为他喜欢探索。

在学习之余,杨格积极参加各种活动,更是一度迷恋上了“打碟”。

在读完大二后,杨格干脆做起了DJ,不过最后他意识到自己真正的热情还是在数学,于是一年半之后,又回到了哈佛继续读书。

结果读完春季学期,杨格又休学了两年。这次他学了很多东西,除了数学和理论计算机科学和人工智能的前沿进展,还涉猎了物理学、生物学、神经科学等等。

而且他还对神经图灵机燃起了兴趣,休学期间在ICLR还发了篇论文,名为“Lie Access Neural Turing Machine”,翻译过来就是用Lie群访问神经图灵机。

神经图灵机在当时是很火的一个想法,由DeepMind的人发明,让神经网络拥有“外部记忆”,像传统计算机的内存一样,能读写、移动指针。

杨格做的事,是从数学(特别是Lie群,一种连续的、对称的群结构,常出现在拓扑学、微分几何、可微拓扑中)借来了思路,设计了一个新的记忆访问机制。

由此,杨格体现出了一种思维方式——从数学严谨工具切入AI问题,试图给神经网络的“计算结构”加数学约束,让它更像“可编程的计算机”。

这种方式也将贯穿杨格后续的研究。

自学了两年,杨格再次回到哈佛大学读书,这次总算是老老实实读到了毕业,师从著名数学家丘成桐。也是在丘成桐的鼓励下,杨格参与并拿到了本科数学领域最高荣誉之一的摩根奖。

2017年,杨格拿到了哈佛大学数学学士学位和计算机科学硕士学位。

毕业后,他没有读博,选择直接申请工作。

当时他已经拿到了谷歌的工作,但是丘成桐知道之后说:“谷歌这种很差的公司就不要去了,我有个朋友叫沈向洋,我马上给他打电话。”

杨格一去面试,其哈佛前五水平的专业能力立刻惊艳到了微软,也给他发了Offer(专门比谷歌多加一块钱)。

杨格最终选择了微软,进入了微软研究院。这属于破格录取,微软研究院当时只招收博士生。

02

张量程序与“万物理论”

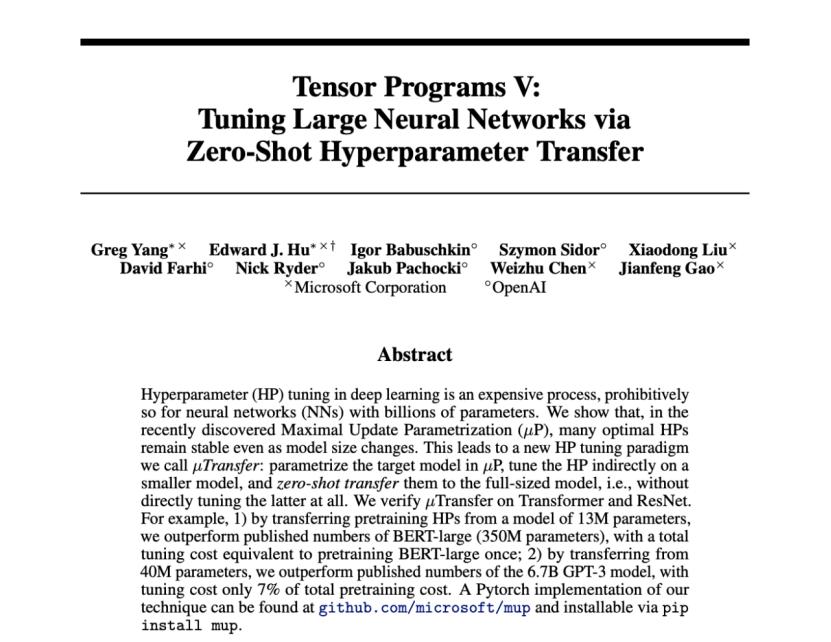

进入微软研究院之后,杨格迎来研究生涯中最突出的贡献——张量程序(Tensor Programs)。

他的研究目标,是把长期以来更像“经验活儿”的深度学习,拉回到可以被推导、被验证的科学轨道上。

在早期的大模型阶段,训练成本高得惊人。像GPT-3这样的模型,一次完整训练就要消耗巨量算力和资金,这意味着研究者几乎没有空间反复试错。

很多关键决策——参数如何初始化、网络怎么缩放——只能靠小模型摸索,再赌一把能不能在大模型上复现。

正是在这样的背景下,杨格提出了mμP(maximal update parameterization,最大更新参数化)。这套方法的核心思想很直接:让模型在不同规模下“学到的东西保持一致”。

通过mμP,研究者可以先在只有几百万参数的小模型上把超参数调到理想状态,再将这些设置无缝迁移到规模扩大数百倍、数千倍的大模型中,而不需要重新试错,性能也不会崩塌。

这意味着大模型不再是“赌博”,而可以被系统性设计和放大。

而这还只能算杨格开发张量程序的“短期目标”。

张量程序的终极目标,是开发大规模深度学习的“万物理论”(Theory of Everything for Large Scale Deep Learning)。

这里借用了物理学中“万物理论”的概念——物理学家追求一个统一框架,能同时解释引力、电磁力、强/弱相互作用等所有基本力。

杨格用这个比喻来表达他的雄心:希望为大规模(large-scale)深度学习——尤其是像GPT、Grok、Llama这样参数量巨大、宽度/深度极深的神经网络——建立一个同样统一、严谨、可预测的数学理论框架,让深度学习从“经验主导的工程实践”彻底转向“可从第一性原理推导的科学”。

如此野心,轮到马斯克上场了。

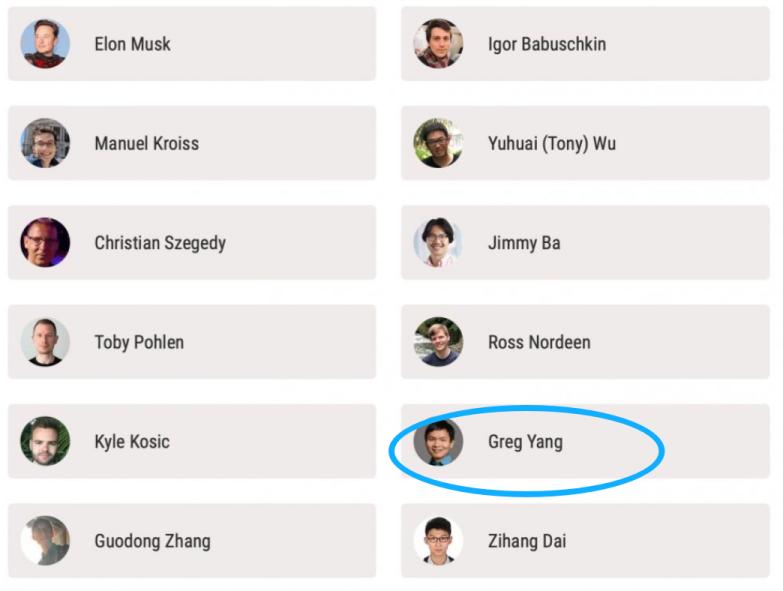

2023年夏天,马斯克携手创始团队宣布xAI成立,杨格正是12位创始成员之一。

xAI一成立就喊出要“探寻宇宙本质”的目标,也和杨格的“万物理论”相合。当时杨格在X上发帖也提到了这一点。

在xAI,杨格的身份是联创兼任“数学家”,在这里他继续将张量程序的研究发扬光大。

xAI从一开始的目标就不是慢慢做一个还不错的模型,而是要在极短时间内把模型推到非常夸张的规模,直接和OpenAI、Google、Anthropic正面硬碰。

这种情况下,最大的问题是会不会在中途翻车、哪些设计一旦错了就要付出天价代价。杨格在xAI扮演的角色,正是提前把这些风险筛掉。

张量程序提供了一种判断方式:

· 哪些现象是“规模一上去必然会出现的”,

· 哪些只是小模型里看起来漂亮、但一放大就会消失。

这让xAI能把算力集中在真正有长期价值的方向上,而不是被短期指标牵着走。

当公司要做极端激进的模型规模决策时,杨格是那个能判断这条路在数学和工程上是否站得住的人,是xAI技术路线的核心决策人。

03

马斯克治理下的“狼性文化”

在xAI担此重任,背后是高强度的工作。

关于xAI的成员有多拼,曾经有一个传言。去年7月,有人发布了几张照片,照片中办公室里到处都搭着帐篷,发布者声称那是xAI的盛况。

当时正是杨格站出来“辟谣”的。

但是他的辟谣很有意思,先是说图中的并不是xAI的办公室,随后跟了一句“xAI的帐篷可比这多多了”。

很多人都看得出来这只是句玩笑,但是玩笑里可能又多多少少包含一些真相——马斯克治理下,公司里工作强度能有多高,外界是心里有数的。

最典型的例子是,当初马斯克突然接手推特(后改名为X),这家硅谷著名的“快乐公司”登时变成了战场,一边是很多员工迅速被裁员,另一边是还留任的员工忙到在办公室睡觉。

马斯克也曾经发文称,因为Grok 4要发布了,和xAI的成员一起通宵干活。

xAI怎么可能不“硬核”?

成立仅仅几个月,xAI就推出了Grok 0并开放测试。接着在2024年3月份,xAI发布了Grok-1,这是一个有3140亿参数的大型开源语言模型,在规模上超过了很多同类大型模型。

在基础设施方面,xAI也动作迅速:他们在2024年中宣布在美国田纳西州孟菲斯建设名为Colossus的超级计算集群来训练AI模型,并在当年年底甚至更快地将首批约10万块Nvidia GPU部署完成,整个超算集群的早期部署过程比行业平均速度快很多。

整个2025年,Grok迭代三次,从Grok 3、Grok 4到Grok4.1 Fast,而且几乎每月都有小版本或功能更新。

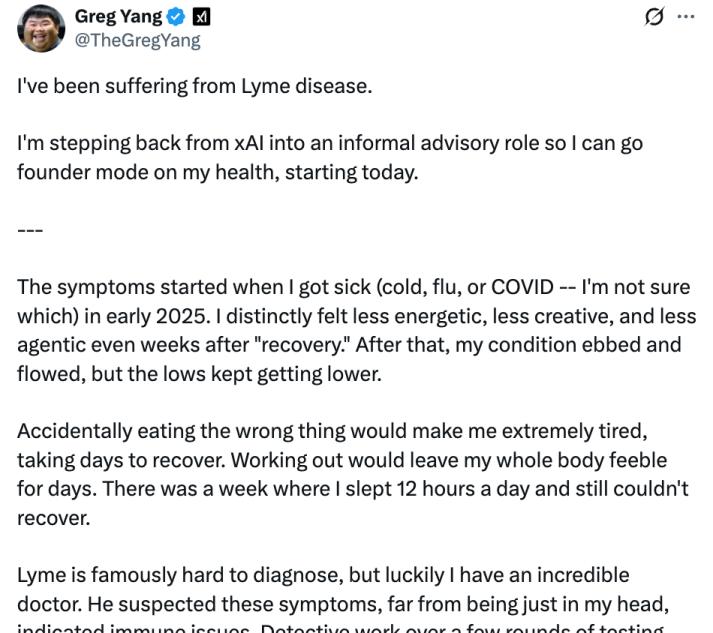

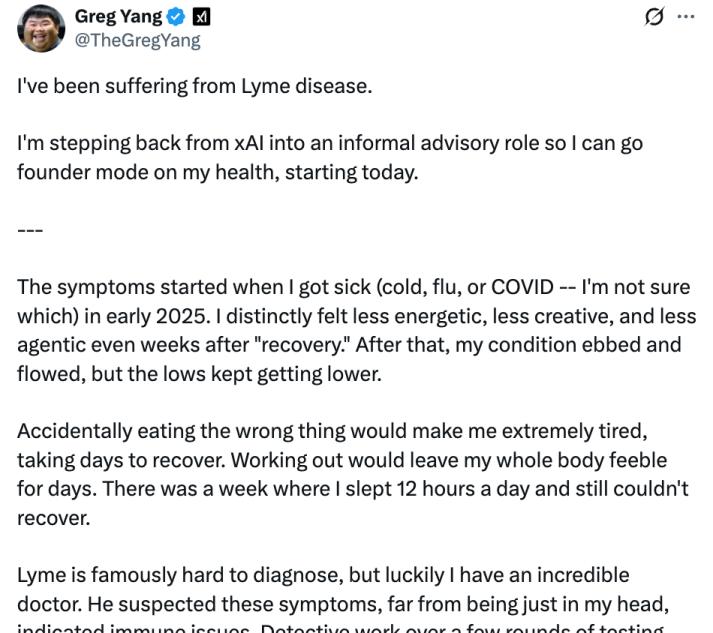

而杨格的身体,也是在高强度的工作下出了问题,下面是杨格公布自己病情的帖子全文:

我一直在与莱姆病(Lyme disease)作斗争。

我将从 xAI 的日常事务中退下来,转为一个非正式的顾问角色,这样我可以把自己切换到“创始人模式”,专注把健康这件事搞定——从今天开始。

症状始于 2025 年初我生过一场病的时候(可能是感冒、流感,或者新冠,我也不确定)。在“康复”后的几周里,我明显感觉到:精力变差了,创造力下降了,行动力也弱了。之后状态时好时坏,但低谷一次比一次更低。

有时只是误吃了不合适的东西,就会让我极度疲惫,需要好几天才能缓过来;锻炼一次,整个人会虚弱好几天;有一周我每天睡 12 个小时,依然完全恢复不过来。

莱姆病 notoriously 难以诊断,但幸运的是,我遇到了一位非常厉害的医生。他判断这些症状并不是“心理作用”,而是免疫系统出了问题。经过几轮抽丝剥茧式的检测,我们最终确认:我患有莱姆病。

这让我非常意外,因为通常认为莱姆病来自蜱虫叮咬(皮肤上会出现像靶心一样的红斑),但我完全不记得自己经历过这样的事。更可能的情况是,我很早以前就感染了莱姆病,只是一直没有明显症状;直到我高强度地投入到 xAI 的建设中,透支了身体,免疫系统被削弱,这些问题才浮出水面。

总体来说,我反而觉得自己很幸运,能在这个阶段发现问题。莱姆病是一种很严重的疾病,越晚发现,治疗就越困难——很多人在五六十岁才确诊,处境要艰难得多。它也可能让人丧失行动能力,长期卧床;而我现在仍然可以正常生活、自理起居,这已经是非常好的结果了。

所以,尽管有人说“你不该把自己逼得这么狠”,但我并不后悔。正是因为我曾经那么拼,问题才被提前暴露;现在我可以把它彻底解决,等身体反弹回来,再把自己推到更高的强度。

“慢性莱姆病”在医学研究和公众认知中都仍然是一个理解不足的领域。对很多患者来说,这是一场非常孤独的战斗。希望我的经历,能让正在承受这一切的人,感觉不那么孤单一点。

可以看到,杨格明确表示感染莱姆病可能是早就感染了,但正是因为在xAI的高强度工作导致免疫力下降,莱姆病才发作的。

但是杨格认为,这其实是“因祸得福”——要不是xAI高强度的工作,也不会早早发现自己有莱姆病。早早发现了,就可以早早治疗,而早治疗的效果会更好。

不知道大家是什么感受,但笔者总觉得,工作太累生了病,还要感谢公司让自己发现自己有病,实在是有点太敬业。

最绝的是马斯克的回复,在杨格的贴文下,马斯克说:

“希望你能快点好起来。也许Grok会找到治愈(莱姆病)的方法!”

不愧是老马,这会儿也不忘宣传Grok。

xAI的12位创始成员中,除了杨格转为“顾问”之外,还有三人已经离职:Christian Szegedy、Kyle Kosic、Igor Babuschkin。

目前,xAI的工作仍然在向前进,Grok 5在路上,编程类的产品也在路上。

杨格正在积极治疗中,发布了长文公布病情之后,他表示心情反而轻松了很多。他在X上更新自己做高压氧舱治疗的过程与感受,每次要做一个半小时。

做治疗的时候,杨格习惯看电影,比如《绿皮书》《环太平洋》,生活明显慢了下来,但疲惫感仍然如影随形。

杨格的消息之后,外界最大的一个感触是:构建AI的人类依然如此脆弱,被一只小蜱虫轻易“放倒”了。

但写罢此文,更让我胆寒的是在构建AI的过程中,人是如何被异化的。

优秀如杨格,固然有自己的学术理想乃至探索宇宙的追求,但不可否认的是,当下如此快节奏、密集地、不留一点喘息地AI开发是商业竞争下的产物。

世界上最聪慧的一群人,正在燃烧自己,变为AI的燃料。

不过没关系,杨格虽然暂时无法坚持了,还有很多人才可以,对xAI也好,对整个AI行业也好,又有什么打击呢?