1.鲁汶仪器“一种位于开口侧壁表面的膜层的刻蚀方法”专利公布

2.本源量子“一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布

3.TCL华星光电“显示装置及其驱动方法、显示系统”专利公布

4.上海交大杨天团队在高稳定纳米光学生物分子传感器方向取得进展

5.大连理工大学本科生获国家发明专利并在SCI期刊发表科研成果

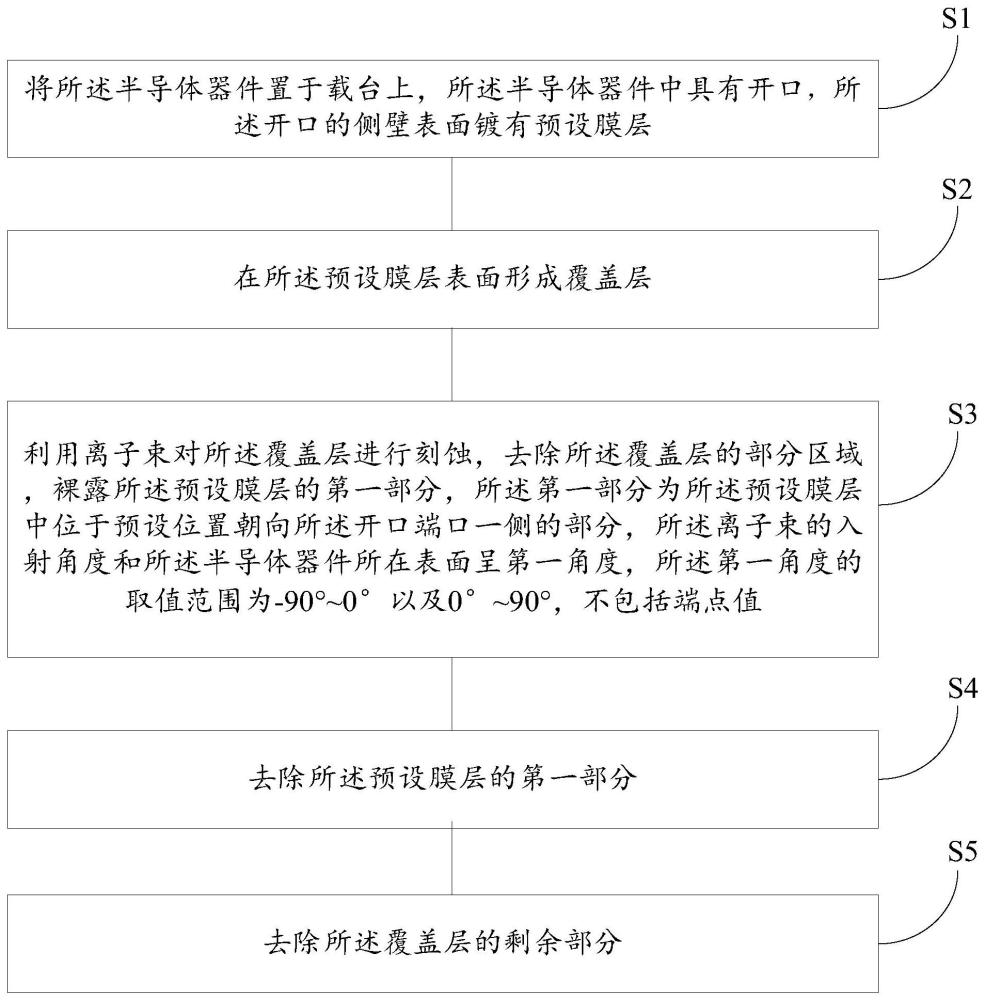

1.鲁汶仪器“一种位于开口侧壁表面的膜层的刻蚀方法”专利公布

天眼查显示,江苏鲁汶仪器股份有限公司“一种位于开口侧壁表面的膜层的刻蚀方法”专利公布,申请公布日为2025年3月14日,申请公布号为CN119626902A。

本申请提供了一种位于开口侧壁表面的膜层的刻蚀方法,应用于半导体器件,该方法包括:将半导体器件置于载台上,半导体器件中具有开口,开口的侧壁表面镀有预设膜层;在预设膜层表面形成覆盖层;利用离子束对覆盖层进行刻蚀,去除覆盖层的部分区域,裸露预设膜层的第一部分,第一部分为预设膜层中位于预设位置朝向开口端口一侧的部分,离子束的入射角度和半导体器件所在表面呈第一角度,第一角度的取值范围为90°~0°以及0°~90°,不包括端点值;去除预设膜层的第一部分;去除覆盖层的剩余部分。该方法在对覆盖层进行刻蚀的过程中,可以通过第一角度的设置,控制遮蔽效应所影响的区域,实现刻蚀位置的精确控制,提高刻蚀位置的准确度。

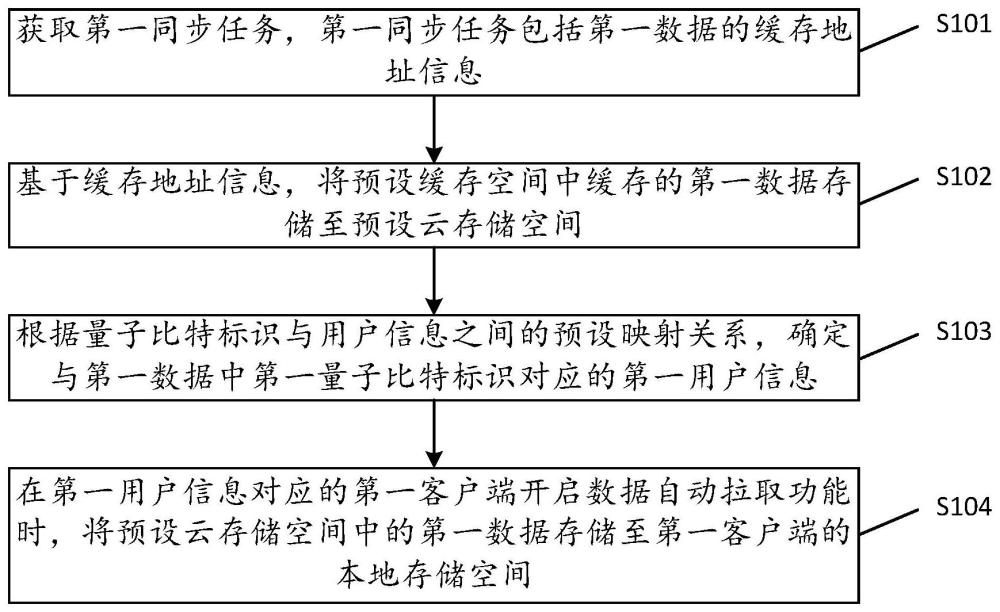

2.本源量子“一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布

天眼查显示,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司“一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布,申请公布日为2025年3月14日,申请公布号为CN119623658A。

本申请实施例提供了一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质。方案如下:获取第一同步任务,第一同步任务包括第一数据的缓存地址信息;基于缓存地址信息,将预设缓存空间中缓存的第一数据存储至预设云存储空间;根据量子比特标识与用户信息之间的预设映射关系,确定与第一数据中第一量子比特标识对应的第一用户信息;在第一用户信息对应的第一客户端开启数据自动拉取功能时,将预设云存储空间中的第一数据存储至第一客户端的本地存储空间。通过本申请实施例提供的技术方案,实现了不同客户端之间的数据同步,从而提高了量子计算效率。

3.TCL华星光电“显示装置及其驱动方法、显示系统”专利公布

天眼查显示,TCL华星光电技术有限公司“显示装置及其驱动方法、显示系统”专利公布,申请公布日为2025年3月14日,申请公布号为CN119626119A。

本发明提供了显示装置及其驱动方法、显示系统,显示装置包括显示面板、电性连接于显示面板的时序控制器,时序控制器用于获取显示控制信号,且用于判断显示控制信号是否异常,并用于在显示控制信号异常时输出反馈信号,缩减了对多个显示装置进行巡检的时长。

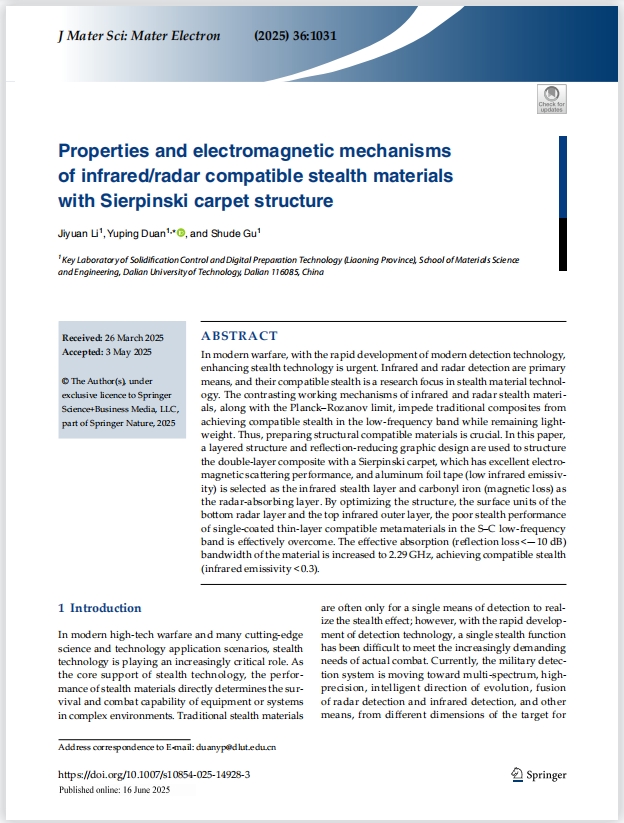

4.大连理工大学本科生获国家发明专利并在SCI期刊发表科研成果

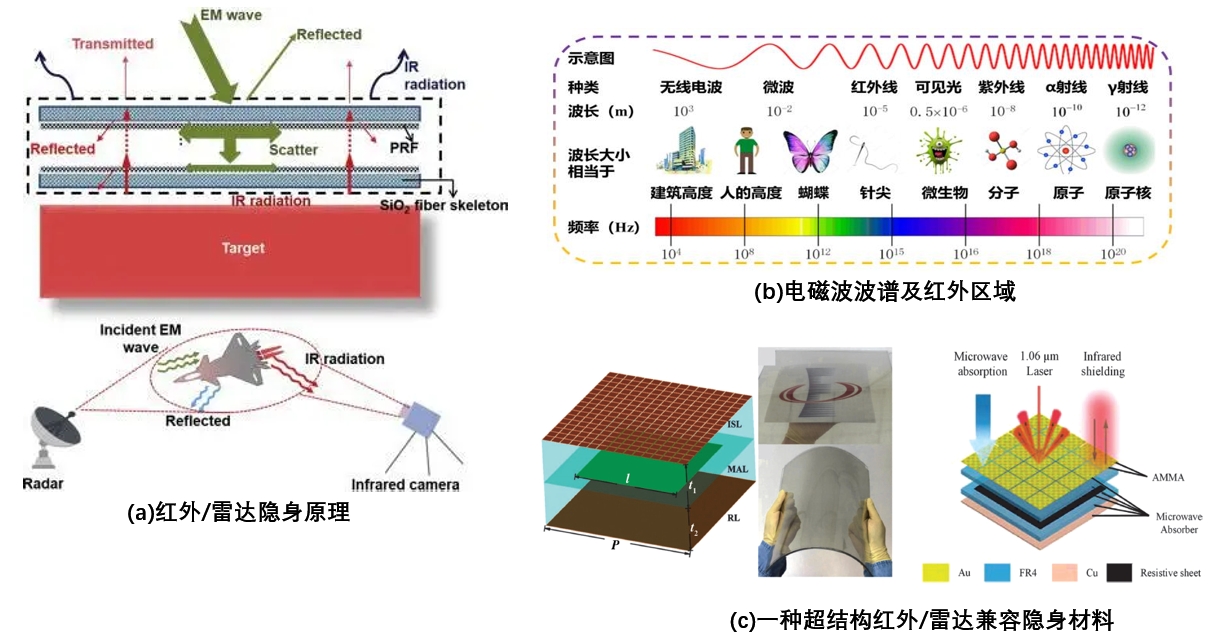

近日,材料科学与工程学院大三本科生李骥元同学参与段玉平教授课题组的大学生创新训练科研项目,在红外/雷达兼容隐身材料领域开展深入系统研究,在实验和理论两方面取得进展,相关成果申请并获授权国家发明专利1项,在国际学术期刊《材料科学期刊:电子材料》(Journal of Materials Science: Materials in Electronics)发表学术论文一篇,为超薄结构超材料在低频波段实现雷达红外兼容隐身提供了新的设计思路。

在现代战争中,隐身技术直接影响装备在复杂环境中的生存与作战能力,隐身材料扮演着重要角色。随着探测技术向多频谱、高精度方向发展,材料的单一隐身功能已难以满足现代战争需求,尤其是雷达隐身对电磁波的“低反射、强吸收”与红外隐身对电磁波的“高反射、低发射”存在的矛盾,一直是传统复合材料解决兼容隐身的难题,尤其对于在低频段实现轻量化的要求下。近年来,基于超材料概念的人工电磁吸收结构设计日益丰富,多级超构材料可有效实现电磁协同效应,解决红外/雷达兼容隐身的问题。

李骥元在参与项目期间,聚焦这一技术瓶颈,采用减反射结构设计,构建出一种双层复合材料:上层采用低红外发射率材料并辅以结构设计,在实现红外隐身的同时,这种特定的结构设计给予雷达波良好的阻抗匹配,并与下层雷达隐身层构建形成新的电磁损耗机制,形成具有“通低频阻高频”物理特性的可有效透过低频雷达波而阻止高频红外波透射而反射掉的多级多层兼容超构材料,有效解决了薄层超材料在低频波段隐身性能不佳的问题并实现兼容隐身效果。

《材料科学期刊:电子材料》作为电子材料领域的知名期刊,专注报道材料在电子器件中的应用、性能及制备等前沿成果。该论文和专利由李骥元执笔,硕士研究生王萌和谷树德参与指导和研究,段玉平对实验、专利和论文内容进行了全方位指导,论文于近日正式在线发表。

李骥元曾申请获得大连理工大学2023 - 2024年优秀本科生基本科研业务费专项支持,参与大学生创新创业训练计划项目,期间成果授权国家发明专利1项,发表SCI论文1篇。

原文链接:https://doi.org/10.1007/s10854-025-14928-3

5.上海交大杨天团队在高稳定纳米光学生物分子传感器方向取得进展

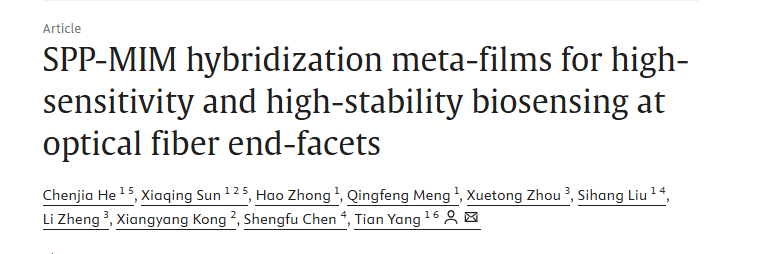

近日,上海交通大学自动化与感知学院杨天团队在Cell子刊《Cell Biomaterials》上发表题为“SPP-MIM Hybridization Meta-Films for High-Sensitivity and High-Stability Biosensing at Optical Fiber End-Facets”的研究论文。

该工作标志着光纤端面SPR传感技术终于在最终检测性能上取得了实质性突破,迈入了可实用化的阶段。该技术在低成本、便捷性和高通量等方面展现出巨大潜力,有望推动分子互作分析走出中心实验室,实现更广泛、更高效的大规模应用,为生物传感领域带来新的变革。

文章简介

近年来,基于表面等离激元共振(SPR)的分子互作分析技术因其卓越的检测性能,于2016至2020年间被美国、日本、欧洲和中国相继列入药典,并在近年迎来了应用需求的激增。为解决其设备庞大、操作复杂及通量难以提升的痛点,近二十年来,各种纳米等离激元生物传感器得到了广泛的研究。其中,将传感器集成在光纤末端成为极具潜力的研究方向。该类传感器不仅能够受益于光纤架构从而实现设备小型化,还能利用光纤通信的复用能力实现高通量传感,同时摒弃复杂的微流控系统,实现对小体积样本的便捷检测操作。

基于光子晶体微腔的设计,杨天团队于2016至2022年间,将单模光纤端SPR传感器的信噪比提升了3个数量级,检测限达到10-7 RIU量级。但是,在生物分子传感实验中,团队发现其稳定性和重复性不佳,无法达到商业(非纳米)SPR设备的水平,且不能通过工艺流程标准化和质量控制来解决。通过文献调研,他们发现具有纳米结构表面的传感器在分子互作实验中普遍表现出差的稳定性;与之相关的,经常可以看到对纳米结构生物传感器超高灵敏度的报道,而其中大部分都违反Langmuir定律,且分子结合速率比正常情况高出几个数量级。这种奇怪的非线性超高灵敏度现象的根源,一直以来是未解之谜。

图1 传感器设计: (A) 光纤端面的SPP-MIM杂化超构薄膜和光子晶体微腔示意图;(B)SPP表面波和MIM波导的杂化,颜色表示杂化光学模式的电场实部;(C)SPP-MIM超构薄膜光子晶体微腔(MIM cavity)的谐振波长随表面折射率的变化,以及与传统的光栅耦合SPR的比较

杨天团队提出,分子互作过程受到纳米结构表界面过程的影响,例如表面纳米气泡的存在,导致了上述的不稳定性与奇怪的互作表现。这为纳米生物传感器领域阐明了一项长期以来被严重忽视的挑战。为攻克这一难题,该团队设计了一种将光子晶体微腔的光场耦合到平面表面SPP倏逝波的超构薄膜(图1a,b)。这种超构薄膜具有远小于传统SPP表面波的倏逝深度,以及由此带来的更高的表面灵敏度;同时,其表面灵敏度还随着表面吸附物质的增多而降低,从而体现出局域表面等离激元共振(LSPR)的性质(图1c)。因此,这种超构薄膜堪称是平面SPR与纳米LSPR结合的“结晶”,它兼具了两者的优点:既拥有平面SPR平滑且稳定的物理传感界面,又具备纳米LSPR的高表面灵敏度以及对环境干扰的低敏感性。这种新材料的出现,为提升纳米生物传感器的性能提供了一种全新的解决方案。

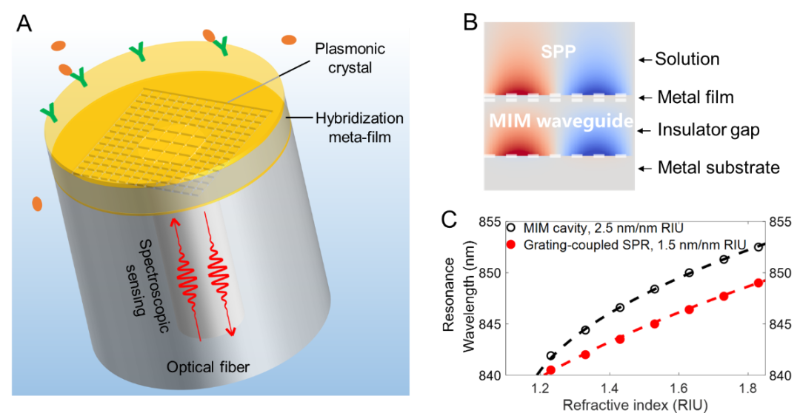

图2 分子互作传感设备与实验结果:(A)设备照片;(B)三个传感器,每个重复三次实验,体现了高稳定性和可重复性

在此基础上,杨天团队在这种超构薄膜中嵌入光子晶体微腔,并将之集成在单模光纤的端面,形成一种新的光纤末端生物传感器。配合自研的光纤传感设备(图2a),该团队实现了高灵敏、高稳定、可重复且符合Langmuir定律的生物分子相互作用实验。文章报道的实验结果包括低至30 fM的生物素化分子的检测及多传感器多次重复实验的对比(图2b)。该传感器在长达17个月的时间跨度内,依然保持了稳定的性能表现,充分证明了其在长期使用中的可靠性和耐久性。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.celbio.2025.100128