1、2025年上半年中国集成电路进出口分析:出口至越南增加61% 处理器及控制器出口增长25.6%

2、AMD服务器CPU市场份额激增至50%,终结英特尔霸主地位

3、半导体关税出炉在即,美国如何推进税率规则?

4、意法半导体拟9.5亿美元收购恩智浦传感器业务 加速布局MEMS市场

5、微软CEO坦承裁员压力沉重 呼吁员工共度AI转型期

6、关税与美元疲软双重夹击,诺基亚Q2利润大跌29%

7、特斯拉Q2总收入下降12%,继续推进低价车型与新产品研发

1、2025年上半年中国集成电路进出口分析:出口至越南增加61% 处理器及控制器出口增长25.6%

(文/张浩 实习生 魏雪茹)日前,国家统计局公布的数据显示,2025年上半年中国的集成电路产量为2395亿块,同比增长8.7%。继去年上升后,集成电路产量继续保持上涨趋势,同时集成电路进出口量也出现上升。

进出口数量/金额均上升,进口单价下滑

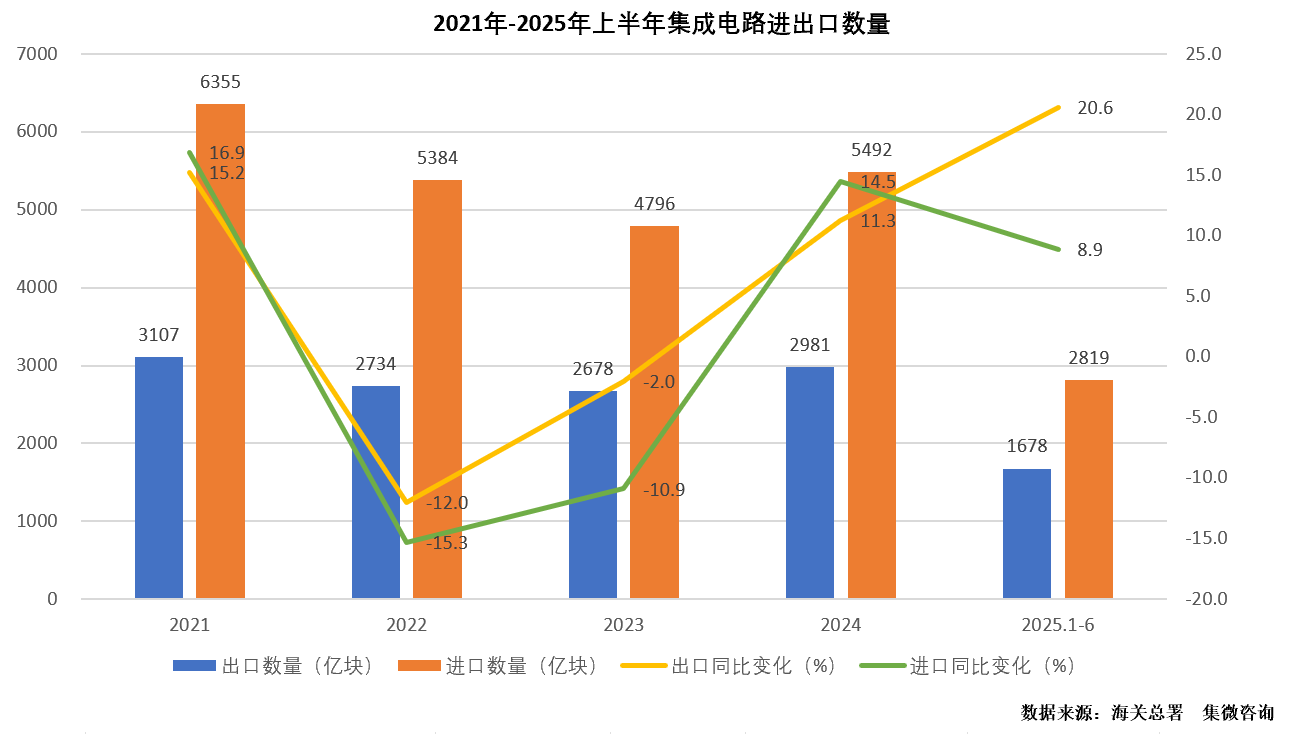

根据海关总署数据,2025年上半年,我国集成电路进口数量总额2819亿块,同比上升8.9%;出口数量总额1678亿块,同比上升20.6%;贸易逆差1141亿块,同比下降4.7%。近五年进口数量总额13178亿块,出口数量总额24846亿块,贸易逆差11668亿块。

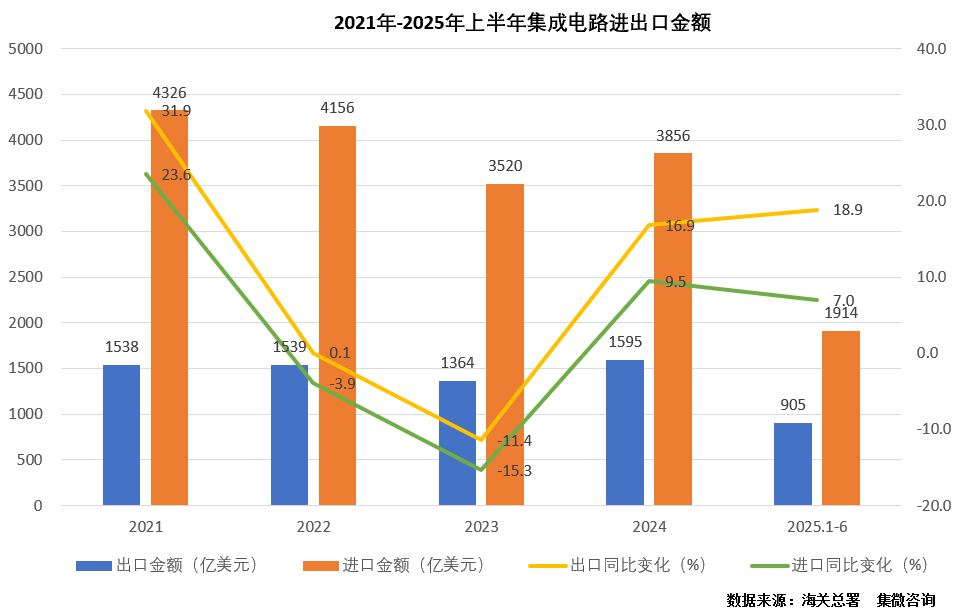

从金额看,2025年上半年,我国集成电路进口总额1914亿美元,同比上升7.0%;出口金额总额905亿美元,同比上升18.9%;贸易逆差1009亿美元,同比下降1.8%。近五年进口总额17772亿美元,出口总额6941亿美元,贸易逆差10831亿美元。

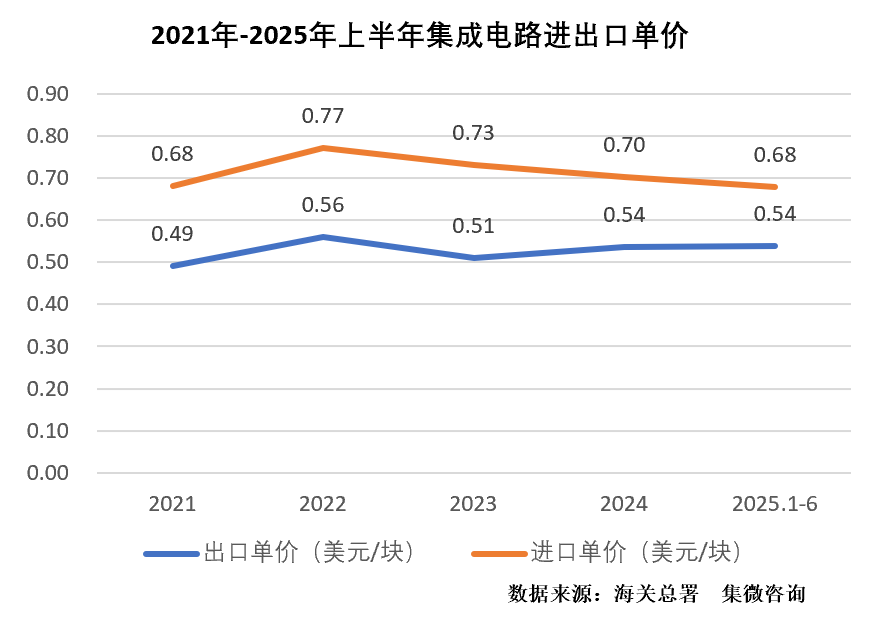

从进出口均价看,2025年上半年,我国集成电路进口均价仍呈现下降趋势,出口均价保持不变,近五年进口均价普遍高于出口均价。2025年上半年,集成电路进口均价为0.68美元/块,出口均价0.54美元/块。

进出口主要国家:以色列进口增长163% 越南出口增长61%

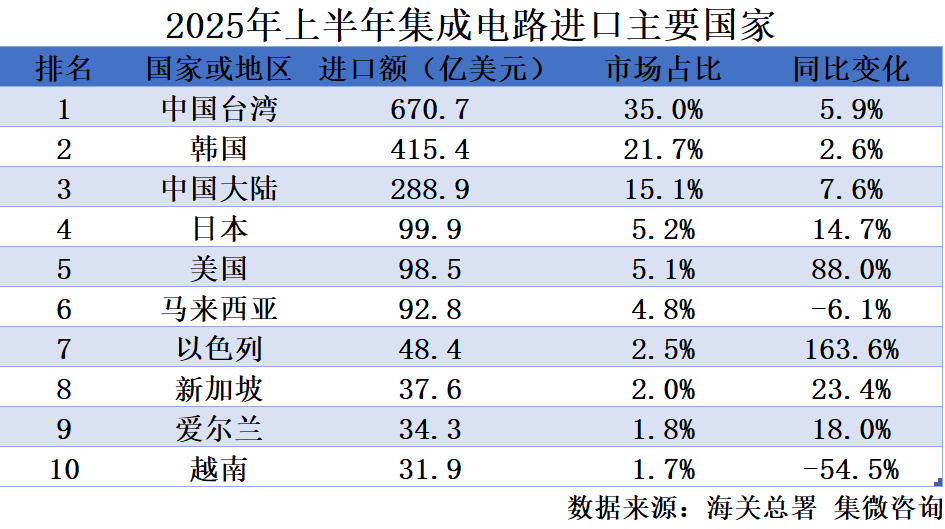

从进口看,2025年上半年,我国集成电路主要进口国家或地区有:中国台湾、韩国、中国大陆、日本、美国、马来西亚、以色列、新加坡、爱尔兰、越南等。中国台湾和韩国是我国重要的海外进口地,其占据了我国进口市场超过一半的市场份额。排名前十的国家或地区中,有8个国家或地区进口额同比增加,2个国家或地区进口额同比下滑,其中上升比例最大的是以色列,同比上升163.6%。

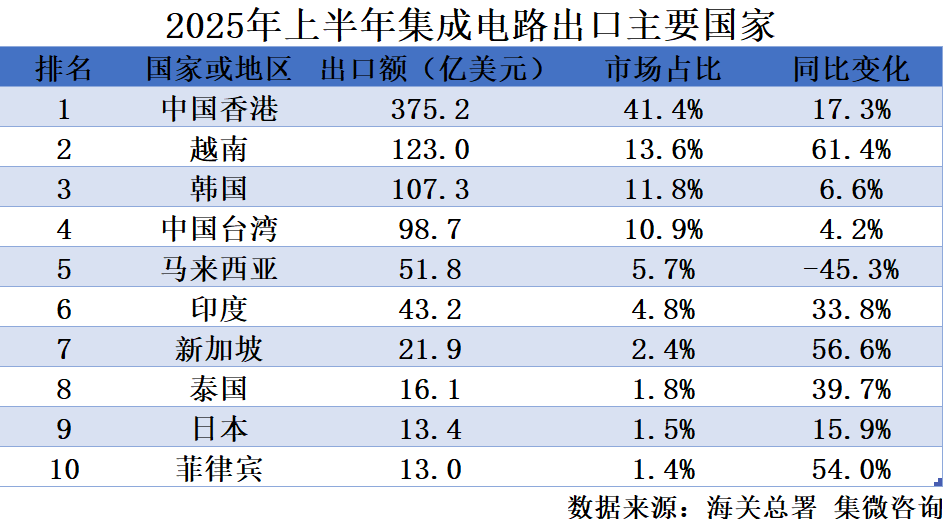

从出口看,2025年上半年,我国集成电路主要出口国家或地区有:中国香港、越南、韩国、中国台湾、马来西亚、印度、新加坡、泰国、日本、菲律宾等。中国香港、越南和韩国是我国重要的海外出口地,其占据了我国海外市场超过近70%的市场份额。从单独国家或地区看,排名前十的国家或地区中,有9个国家或地区出口额同比上升,其中越南上升比例最大,同比上升61.4%,仅马来西亚同比下降,下降比例为45.3%。

进出口细分元器件:存储器及控制器进出口额上升明显

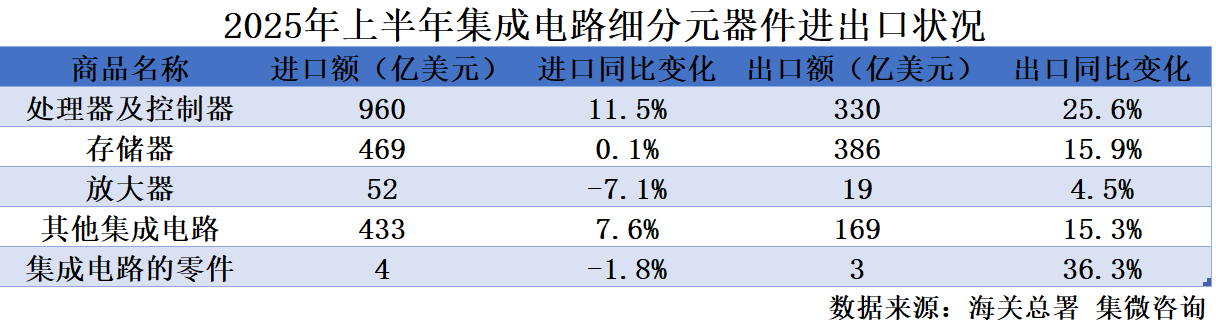

根据大陆海关的口径,集成电路器件包括处理器及控制器、存储器、放大器、其他集成电路和集成电路零件。其中处理器及控制器进口金额960亿美元,占比50.1%,同比上升11.5%;存储器进口金额469亿美元,占比24.5%,同比上升0.1%。

另外,处理器及控制器贸易逆差629亿美元,存储器贸易逆差83亿美元,可以看出我国集成电路对外依赖度非常高,尤其是处理器及控制器方面。

结语

2025年上半年,我国集成电路进出口数量、金额普遍上升。中国台湾和韩国仍是我国集成电路的主要来源地,但值得注意的是,虽然受美国对中国高端芯片限制影响,但从美国进口集成电路的进口额同比上升幅度较大。从进口产品结构看,自中国台湾进口以处理器及控制器为主,韩国则侧重于存储器。

2、AMD服务器CPU市场份额激增至50%,终结英特尔霸主地位

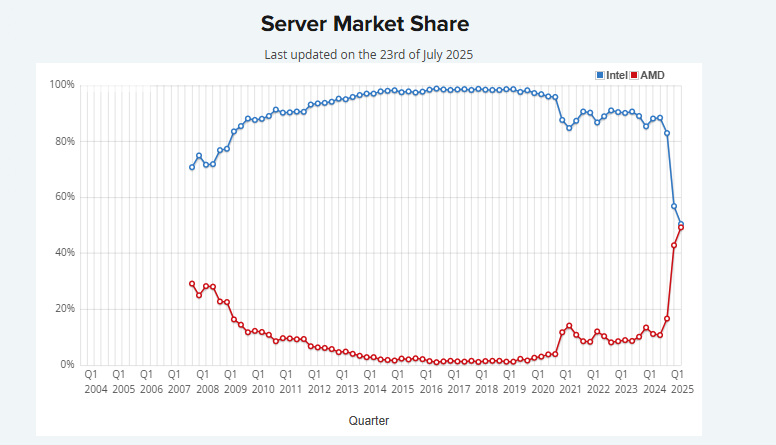

根据PassMark服务器CPU市场占有率调查数据,AMD在服务器CPU市场的份额已与竞争对手英特尔(Intel)持平,达到惊人的50%。

报道称,AMD今年在数据中心CPU领域占据了主导地位,因为它已经成功蚕食了英特尔的很大一部分市场份额。

2017年,AMD在服务器CPU市场的占比仅为约2%,在短短几年内,AMD的市场占比就跃升到目前的50%,这一显著进步主要归功于其EPYC服务器CPU产品线的竞争力明显提升,特别是导入Zen架构的EPYC Naples系列,成功吸引了客户的青睐。

AMD与英特尔服务器CPU份额

对比之下,英特尔的业务在过去几个季度一直低迷,主要是因为领导层的变动以及产品发展未能达到预期。英特尔的至强平台(Xeon)一直在架构上不断改进,但由于英特尔在自主研发节点方面落后,客户更愿意在其数据中心部署AMD处理器。

英特尔现任首席执行官陈立武承认,公司在行业标准方面已大幅下滑,甚至没有进入前十大半导体公司之列。

AMD在很大程度上凭借英特尔的低迷势头,在服务器CPU领域强势回归。

3、半导体关税出炉在即,美国如何推进税率规则?

美国半导体关税政策或即将出台。据巴克莱在最新研报中称,美国232条款半导体关税征收时间窗口已基本明确:最可能在8月中旬之后实施,最迟不超过9月。其理由在于美国针对半导体领域的调研将在本月底完成,以及8月12日是中美90天休战协议的最后期限。

此外,巴克莱还给出两大重要预测,即否定市场普遍预期的“25%统一税率”,美国更有可能实施“渐进式关税+差别税率”模式,以及不会对半导体设备和材料豁免关税。而232条款对半导体行业的影响可能超出市场预期,其中涉及设备行业风险,人工智能芯片的不确定性,需求冲击时机和关税叠加效应。这显示出美国正将转向更广泛的产业链和应用领域。

政策出炉“迫在眉睫”?

美国出台半导体关税基本板上钉钉,但落地时间成为一个重要敏感点。

早在今年4月15日,美国商务部根据《1962年贸易扩展法》第232条款启动了对半导体和药品行业的国家安全贸易调查,其中,针对半导体的调查涉及先进和传统芯片、半导体基板、裸晶圆、微电子原件和制造设备组件等核心产品。

理论上,美国的半导体关税政策最晚可能在明年1月出台。根据第232条的法律程序,美国商务部需在270天内提交调查报告,总统随后有90天时间决定关税措施,并在15天内实施。

但美国方面已就半导体关税政策出炉时间多次放出“烟雾弹”。例如在对半导体启动232条款调查前的4月13日,美国商务部长卢特尼克公开表示,半导体关税“可能会在一两个月内出台”。到了7月9日,他再称,美国将在7月底或8月1日公布半导体关税税率。

同时,业界不乏一些分析机构发表对美国半导体关税政策落地时间的研判。其中,TD Cowen分析师曾指出,美国政府最早可能在7月对半导体征收高达25%的关税。如今,巴克莱在其最新研报中称,“考虑到目前的时间表,半导体行业的关税最有可能在8月中旬之后实施,如果没有其他延迟因素,最迟不会晚于9月。”

巴克莱给出的理由主要在于两方面。第一,美国总统和商务部长的声明表明,针对半导体行业的国家安全贸易调查报告可能在本月底完成。正如卢特尼克所言,针对半导体领域的调研将在本月底完成,但该调查会在药品行业调查结束后推进。

第二,8月12日是中美90天休战协议的最后期限,两国于5月12日宣布暂停部分关税,该协议将于8月12日到期。这暗示政策实施可能与中美谈判进程相互交织,甚至成为美方的谈判筹码之一。但某种程度上,巴克莱这一说法需辩证看待,因为中国半导体产品直接对美出口规模极小,不过关税也可能与出口管制等政策协同推进,成为美国贸易战的工具。

此前,美国方面曾在4月11日宣布,对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。卢特尼克彼时称,豁免(智能手机、电脑、芯片等电子产品“对等关税”)仅是临时举措,只维持到美国政府制定针对半导体行业的新关税方案之前。

巴克莱指出,鉴于关键的时间表,预计中美关税暂停协议将在8月12日到期后延长。这透露出尽管美国政府试图加快半导体关税政策的落地,但基于复杂利益考量出现持续后延。

值得一提的是,中国虽未被纳入8月1日“对等关税”加征名单,但半导体、新能源汽车等领域仍保留高关税(35%-50%),呈现“整体缓和、局部高压”特点,高科技领域博弈持续。美国的“对等关税”将于8月12日到期,虽有暗示可能延期,仍存在谈判博弈空间。

税率规则“悬而未决”

对于半导体232关税,市场较普遍预期是“25%的统一税率”。但包括西蒙·科尔斯(Simon Coles)在内的巴克莱分析师指出,尽管市场目前可能对25%的统一关税持乐观态度,但实际关税税率可能采取渐进模式,进而可能产生比预期更大的影响。

对此,巴克莱预测了另外两种可能的关税模式。

第一种是渐进式关税模式,即美国可以借鉴汽车行业232条款经验,对半导体行业实施 “缓冲期+加压期”的渐进式税率。巴克莱认为,政府可以采取分阶段的关税,从较低的初始税率开始,随着时间的推移逐渐提高,为该行业提供一个缓冲期来调整其供应链。

第二种是差别税率模式,即类似于232条款对钢铁行业的实施,不同国家/地区可能适用不同的关税税率。行业人士指出,美国制定半导体关税的核心目的,表面是基于国家安全考虑,深层次目标是推动高端制造业回流。由此,中国(含台湾地区)、日韩、欧洲、东南亚等全球半导体产业主要地区将成为美国本轮关税政策针对的重点对象。

但其中一个不利因素可能来自针对特定国家的关税,例如荷兰ASML的先进半导体设备在美国没有替代品,这反过来又会增加将芯片生产迁回美国的成本。

此外,针对半导体的232条款关税是否会与“对等关税”叠加征收仍是未知数,因为在美国实施的相关政策中,“叠加征收”和“豁免叠加”的情况都存在。而巴克莱则称,232条款关税并非在“对等关税”之上征收。只有产品中半导体部分的申报价值才需要缴纳行业关税,而非半导体部分仍需缴纳对等关税。这一叠加效应将进一步加剧行业压力。

同时,与“对等关税”不同,根据232条款征收的半导体关税一旦宣布,很可能会持续实施。这意味着该政策区别于“对等关税”的临时机制,将形成较长期的确定性执行框架。

值得一提的是,业界曾根据全球产业形势曾推演了特朗普政府的芯片关税三套“剧本”。

首先,采用国家或厂商全球半导体产出量与美国制造差额订出公式征税,即“大水库模式”。此前美国对各国/地区开出的对等关税即以该国/地区出口与进口美国差额相关公式计算,若沿用“大水库模式”计算芯片关税,对半导体业冲击将最剧烈,税率或达100%。其次,针对“直接进口”到美国的芯片课征关税,但这会直接惩罚在美国设厂组装的尝试。另外,对所有含半导体的终端电子产品征税,但最大挑战在于执行复杂性与追溯困难度。

但也不排除特朗普政府会在复杂操作和系列商谈中“重重拿起,轻轻放下”,从而采取第四种政策模式,包括半导体关税政策可能基于“晶圆产地”,即芯片的实际生产地。

行业影响“深远广泛”

从战略意图来看,特朗普政府2025年3月宣布废除补贴性质的《芯片法案》,转而通过关税推动制造业回流,形成外部施压替代内部补贴的策略,并将对行业产生重要影响。

巴克莱强调,232条款对半导体行业的影响可能超出市场预期。首先,半导体设备行业可能面临分阶段关税,这与市场此前对豁免的预期相悖。其次,尽管市场普遍预期人工智能半导体将获得豁免,该行业也面临关税风险。另外,关税实施将对2025年下半年至2026年的芯片需求产生重大冲击,行业需提前做好准备。同时,关税叠加效应也不容忽视。

鉴于将对整个行业和自身发展造成影响,芯片巨头曾均呼吁美国免除关税,尤其是豁免设备和材料行业。今年5月,英特尔、德州仪器、美光、高通等企业通过美国政府官方网站regulations.gov提交了正式意见信,均明确反对对半导体设备和材料收税。

其中,台积电指出,对半导体设备和材料加征关税将导致美国本土晶圆厂建设成本增加以及延缓美国晶圆厂项目进展,任何关税或限制措施都应为已承诺在美投资芯片制造的企业和投资者提供现实的调整时间。随后,英特尔、德仪、高通、美光也对相关关税持反对意见。

英特尔虽然同样支持保护美国芯片制造商,但要求对半导体设备和材料给予通融。德州仪器警告,美国制造芯片需保持全球竞争力,设备关税可能导致美国成熟制程芯片产能扩张延迟,影响汽车电子等关键领域的供应链稳定性。美光认为,针对半导体制造设备征收关税,将可能会严重损害美国的半导体制造业。影响半导体制造设备的关税将显著增加在美国建造半导体晶圆厂的成本,导致竞争力下降或可能在商业上不可行。

巴克莱指出,全球主要半导体公司向美国商务部提交的公开意见具有重要影响力,而这可能延缓但无法改变对设备与材料征税的最终决定。而这也意味着美国在威逼利诱台积电、三星等主要芯片厂商完成本土建厂布局后,将目光转向更广泛的半导体产业链。

另一方面,特朗普政府也可能不会止步于对直接进口的芯片全面征税,因为芯片进口额相对较小,约为450亿美元。由此,美国政府很可能会追查非美国公民的电子产品和其他产品中的芯片。这是一个更大的目标,仅去年一年,美国进口手机的价值就达约1140亿美元。

对此,TD Cowen分析师保罗•加兰特在一份报告中表示,他预计电子产品内部的芯片将被征收25%的关税,这与特朗普对钢铁、铝和汽车零部件征收关税的方式如出一辙。另外10%的关税可能会针对笔记本电脑和手机等电子产品的总价值。而这样的结果将不可避免地推高消费电子价格,并可能抑制需求,从而对整个半导体和消费终端生态造成深远影响。

4、意法半导体拟9.5亿美元收购恩智浦传感器业务 加速布局MEMS市场

欧洲芯片巨头意法半导体(STMicroelectronics,STMPA.PA)于当地时间周四宣布,将以现金形式收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors,NXPI.O)旗下传感器业务部门,交易总额高达9.5亿美元。此举旨在强化其在MEMS(微机电系统)传感器领域的技术优势,进一步拓展汽车安全、工业监测等关键市场。

根据协议,意法半导体将先行支付9亿美元,剩余5000万美元将在达成特定技术里程碑后支付。目标业务部门2023年营收约为3亿美元,主要产品包括车辆安全传感器、工业级压力传感器等高附加值器件。交易预计于2026年上半年完成,尚待监管部门批准。

当前,全球汽车、工业及消费电子芯片市场持续低迷,需求疲软与库存高企导致多家半导体企业业绩承压。同日,意法半导体发布的财报显示,受重组开支及资产减值影响,公司遭遇十年来首次季度亏损,净损达1.9亿美元。此次收购被视为其通过技术整合应对市场挑战的重要举措。

5、微软CEO坦承裁员压力沉重 呼吁员工共度AI转型期

根据《CNBC》周四(24 日) 报导,微软( MSFT-US ) 执行长纳德拉在内部备忘录承认,2025 年至今已裁员超过1.5 万人让他深感沉重。不过,该公司股价最近首度突破500 美元,反映投资人对成本控制的肯定。

微软执行长纳德拉坦承今年裁员1.5万人让他深感沉重,强调公司正转型为AI时代的智慧引擎。

纳德拉写道:「首先,我想谈谈一直让我深感沉重的事,也是我知道你们许多人在想的:最近的裁员。」

他表示:「这就是在没有持久竞争优势的产业中成功的难题。进步不是线性的,而是动态的,有时不协调,而且总是充满挑战。但这也是我们塑造、引领并产生比以往更大影响力的新机会。」

科技业裁员潮延续

微软裁员反映科技业整体趋势,据统计,2025 年至今已有超过8 万个职位被裁撤。日本人力资源集团Recruit Holdings 本月稍早宣布将从包括Indeed 和Glassdoor 网站的人资科技部门裁员1300 人。

近几个月在社群媒体上,一些微软员工对公司裁员感到失望。一名在LinkedIn 上自称微软员工的人士上周发文:「我热爱为这家公司工作,现在仍然如此,但这对忠诚度造成巨大伤害,因为它显示微软宣称的价值观不适用于宏观层面的商业决策。」

AI 时代重新定义使命

微软是全球市值第二高的上市公司,仅次于辉达( NVDA-US ),后者所生产的GPU 已是AI 竞赛的关键。微软的Windows 和Office 业务依然称霸市场,但旗下的Azure 云端服务近年来更是快速成长。

纳德拉在备忘录中回顾微软过去10 年「让全球每个人和每个组织都能成就更多」的企业使命,以及AI 兴起如何颠覆这个目标。

他说:「我们必须为新时代重新定义使命。在AI 时代,赋能是什么意思?不只是为特定工作或任务开发工具,而是开发让每个人都能自己创造工具的工具。这就是我们正在推动的转变——从软体制造商转型为AI 的智慧引擎,让每个人和组织都能打造实现目标所需的一切。」

微软将于下周三公布第四财季业绩。(钜亨网)

6、关税与美元疲软双重夹击,诺基亚Q2利润大跌29%

5G设备制造商诺基亚表示,第二季度总营收同比增长2%,达到45.5亿欧元。分析师此前预计为47.8亿欧元;调整后营业利润为3.01亿欧元(3.54亿美元),低于去年同期的4.23亿欧元,同比下降29%。相比之下,分析师平均预期为3.99亿欧元。诺基亚本周早些时候下调了2025年的业绩预期。

由于特朗普政府的贸易战波及整个供应链,并颠覆几乎所有行业的经济状况,诺基亚正努力扭转颓势。对于网络设备制造商而言,贸易动荡加剧了本已艰难的市场,由于运营商不愿进行昂贵的网络升级,诺基亚及其竞争对手爱立信正在争夺业务。

美元走弱拖累了许多在美国销售产品的公司财务业绩。诺基亚表示,货币贬值将导致其今年的利润减少约2.3亿欧元。关税将再造成5000万~8000万欧元的冲击。诺基亚表示,受汇率波动的影响,其风险基金在第二季度计入5000万欧元的非现金费用。

诺基亚CEO Justin Hotard于今年4月上任,除了关税和汇率波动威胁外,他还面临着一系列复杂因素,因为电信行业正努力克服导致供应商削减支出的低迷局面。诺基亚表示,预计今年的营业利润为16亿~21亿欧元,而此前预测的高达24亿欧元。

Justin Hotard表示,预计下半年销售额将有所改善。预计移动运营商将增加在印度的支出,而印度的支出在最近几个季度有所下降。不过,他表示,如果美元继续不稳定,公司可能会再次受到打击,美元兑欧元汇率每变动1美分,营业利润就会受到1000万~1500万欧元的影响。

诺基亚第二大业务部门移动网络业务拖累了第二季度净销售额,剔除汇率影响后,其收入较去年同期下降13%。该公司表示,销售额下降的主要原因是2024年与AT&T签订未完成合同后支付的一次性款项。而AT&T已与竞争对手爱立信已达成一项价值140亿美元的网络协议。

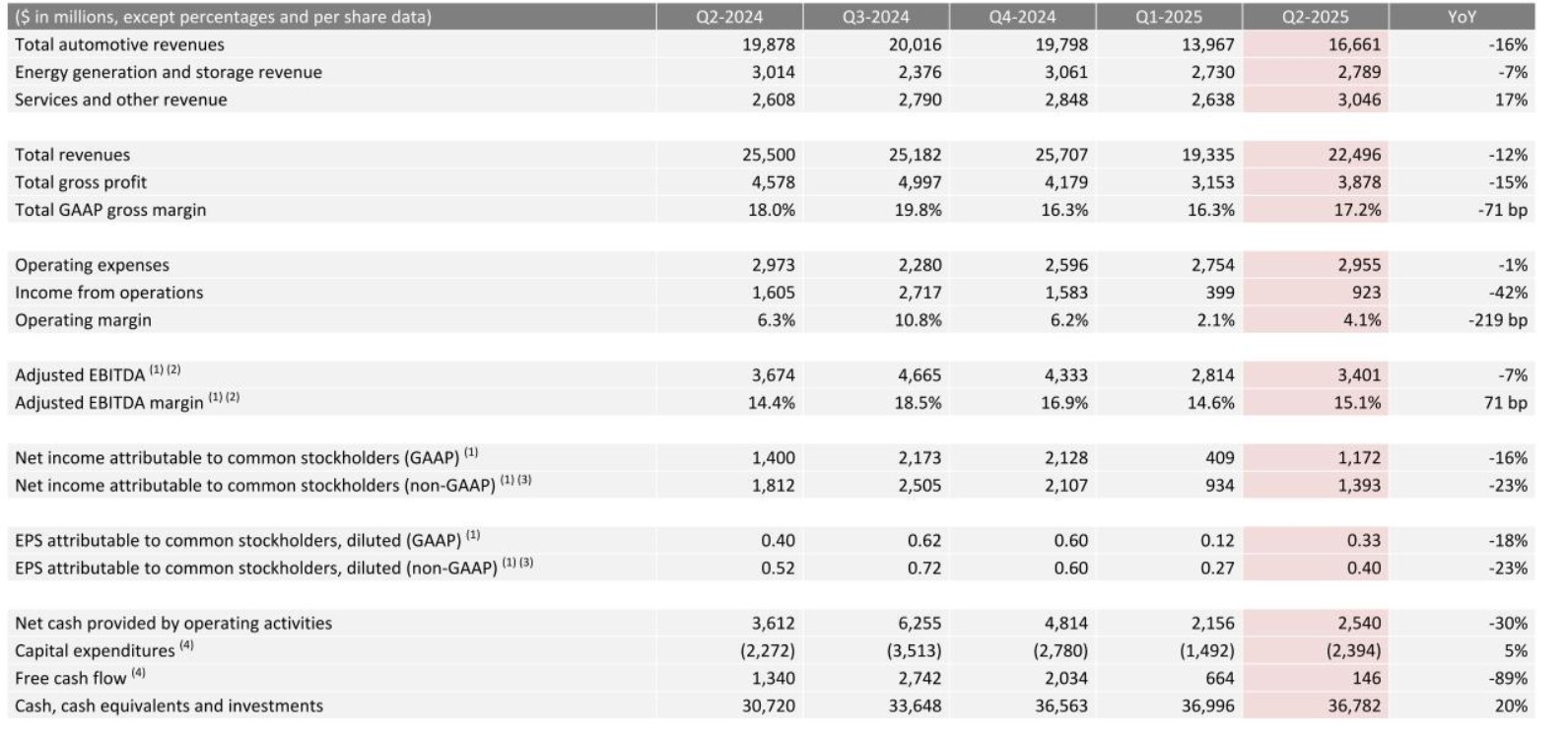

7、特斯拉Q2总收入下降12%,继续推进低价车型与新产品研发

7月23日,特斯拉公布2025年第二季度财报称,公司 Q2总收入为224.96亿美元,同比下降12%;总毛利润为38.78亿美元,同比下降15%。

相关财务情况如下:

报告称,公司继续扩大车辆供应,其中包括在6月份首次制造的低价车型,并且计划在下半年实现量产。此外,公司将继续开发Semi卡车和无人驾驶出租车Robotaxi的专属产品Cybercab,这两个产品都计划在2026年批量生产。

目前,由于关税、财政政策以及政治情绪变化的影响尚不明确,但特斯拉方面表示,公司仍然会重视研发和资本支出的投入。