1.北京大学在IEEE ISPSD发表2项宽禁带半导体功率器件重要技术进展

2.中国科大微电子学院在水陆两栖紫外光电器件领域取得重要进展

3.北京大学团队运用多尺度拓扑和AI提升“物质多体相互作用”能量预测精度

1.北京大学在IEEE ISPSD发表2项宽禁带半导体功率器件重要技术进展

近日,功率半导体器件领域的顶级会议IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD) 在日本熊本市举行。北京大学集成电路学院两篇高水平论文入选,向国际功率器件与功率集成电路领域的同行展示了北京大学最新的研究成果。这两篇论文内容涉及GaN CMOS集成技术、SiC MOSFET可靠性物理研究。论文详情如下:

1 高性能GaN CMOS集成技术

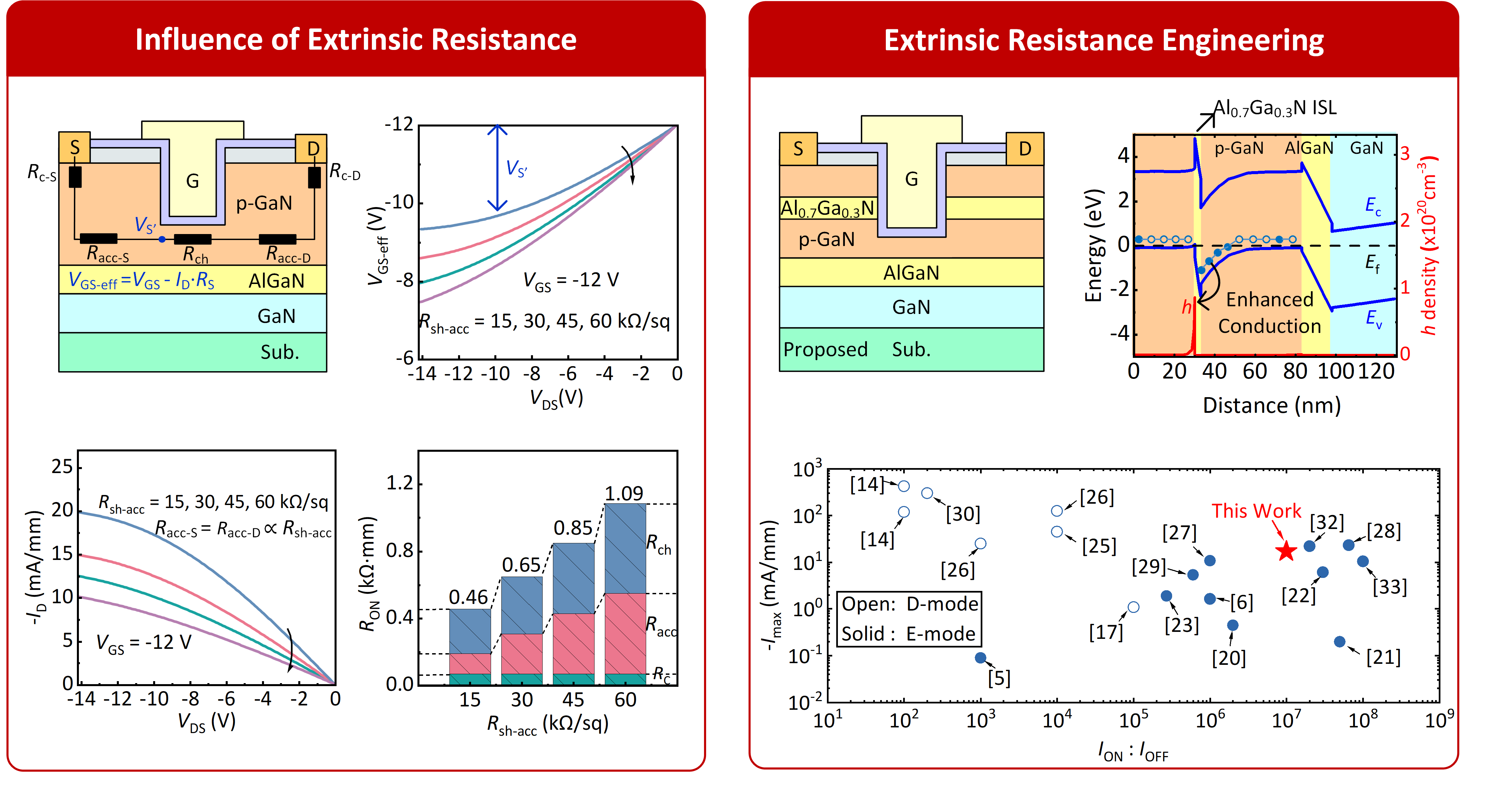

GaN CMOS逻辑电路是提升GaN功率芯片高频特性的重要技术环节。然而,当前GaN p沟道场效应管 (p-FET) 的低电流密度问题限制了该技术的发展。针对这一问题,当前多数研究聚焦于器件沟道区域的优化,然而,p-FET低电流密度问题仍未得到有效解决。

北京大学魏进团队研究发现源极电阻对电流密度具有重要的影响。首先,研究团队通过TCAD仿真发现源极电阻降低器件沟道处的有效栅压,从而降低器件电流密度和增大器件的沟道电阻。为优化器件源极电阻从而提升电学性能,该团队通过在器件接入区域插入一层Al0.7Ga0.3N,利用电离增强的方案有效降低器件的源极电阻。器件测试结果验证了通过源极电阻工程可有效提升GaN p-FET电流密度,测试数据处于国际先进水平。相关成果以Engineering Extrinsic Resistance of E-Mode GaN p-FET towards Enhanced Current Density为题,发表于2025年国际功率半导体器件与集成电路研讨会 (ISPSD), 文章第一作者是北京大学集成电路学院博士研究生段嘉霖,通讯作者是魏进研究员。

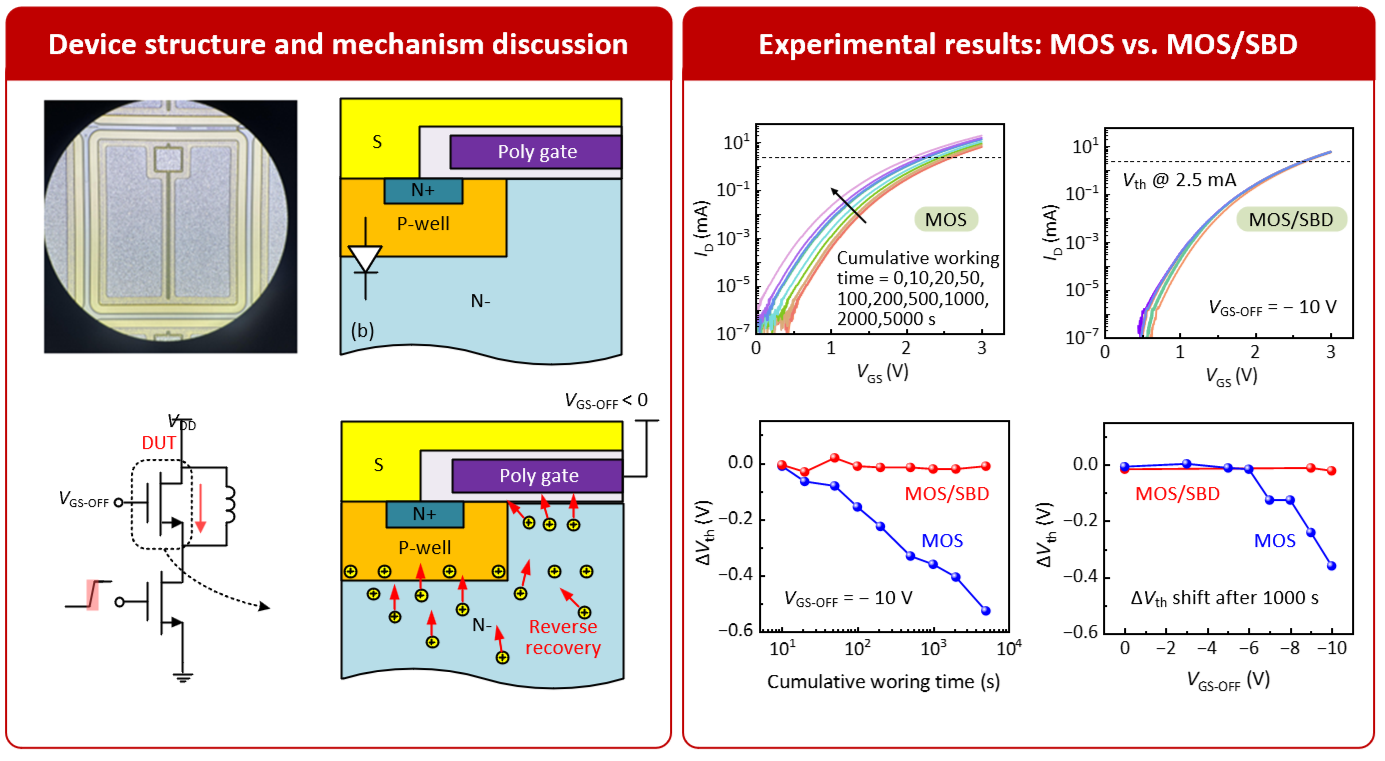

2 一种SiC MOSFET阈值电压负漂移新机制研究

目前,SiC功率器件已在商业领域取得重大成功,但受限于当前的氧化工艺导致的较高界面陷阱,以及SiC/SiO₂界面较小的带隙差,使得阈值电压Vth不稳定性成为SiC MOSFET的一个突出难题。在同步整流等实际应用场景中,续流二极管是必不可少的元件。一方面,相比反并联肖特基势垒二极管 (SBD),SiC MOSFET内置的体二极管凭借其更高的成本效益展现出显著优势。另一方面,为了抑制SiC MOSFET误开启现象,常使用负的栅极电压将器件关断。北京大学魏进研究员团队通过深入研究首次发现,在体二极管导通状态下施加负的栅极电压关断器件时,会引发显著的阈值电压负漂移现象。

针对这一重要发现,研究团队创新性地提出了一种全新的物理机制:当体二极管导通时,p-well区会向JFET区注入大量空穴;在反向恢复过程中,这些空穴在漏极电场作用下加速流向源极,其中部分空穴被加在栅极上的负压吸引,通过轰击栅氧,在栅氧化层中积累固定的净正电荷,导致阈值电压漂移。该物理机制首次系统揭示了负栅偏压诱导的阈值电压不稳定性与体二极管导通的关联性。该研究以Negative Gate Bias Induced Vth Instability in SiC MOSFET: Role of Body Diode Conduction为题,发表于2025年国际功率半导体器件与集成电路研讨会ISPSD。文章的共同第一作者为北京大学/北京工业大学联合培养硕士生王珮瑄和北京大学博士生劳云鸿,通讯作者为魏进研究员。

2.中国科大微电子学院在水陆两栖紫外光电器件领域取得重要进展

可穿戴光电系统通常结合微型化、便携式光电传感器使用,能够贴合人体表面,实现健康监测与环境防护。然而,要开发结构简单、适应复杂工况(如水陆交替环境)且具备高灵敏度与长期稳定性的先进传感器,仍面临诸多困难和挑战。

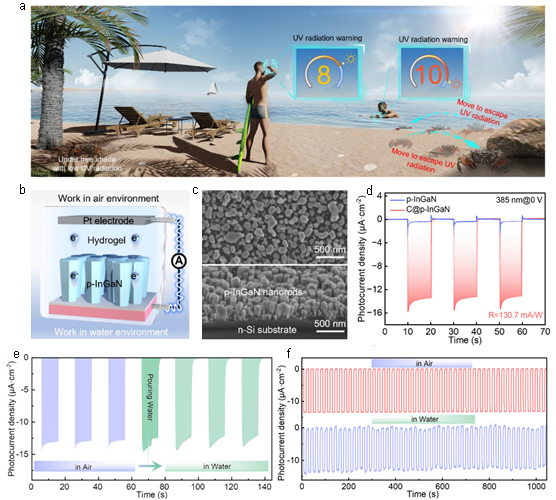

近期,中国科大微电子学院教授孙海定iGaN Lab课题组受两栖生物对光的感知与适应机制启发,提出一种无需封装、可在水下和陆地稳定工作的水陆两用自供电紫外光电化学传感器。基于此,研究团队搭建了全天候滨水环境紫外监测系统,可在不同天气条件下实现连续、可靠的两栖紫外监测。该研究为面向复杂环境的可穿戴光传感器提供了全新思路,并推动了高性能、多功能的水陆两用光电系统的发展。该研究成果以“A Quasi Solid-State Hydrogel/InGaN Nanorod Heterostructure-Enabled Amphibious Sensor for Stable and Cross-Medium Optical Sensing and Monitoring”为题,发表于国际知名期刊《ACS Nano》,并入选期刊封面论文。

图1. 本文ACS Nano期刊封面

在可穿戴健康监测和环境感知领域,光电传感器因其非侵入性、高灵敏度和便携性,正成为关键技术之一。然而,传统固态传感器在湿润、水下等极端环境中往往面临封装复杂、柔性差和性能下降等挑战。近年来,光电化学(PEC)器件凭借其水环境兼容性和自供能特性,为构建下一代柔性、环境自适应传感系统提供了全新思路。尽管PEC设备无需传统防水封装,即可在水中运行,但其液态结构的柔性和稳定性仍是亟待解决的问题。因此,开发具备高稳定性、环境适应性的新型PEC传感器架构,将为穿戴式光电子系统在极端条件下的实时监测和智能响应打开新局面。

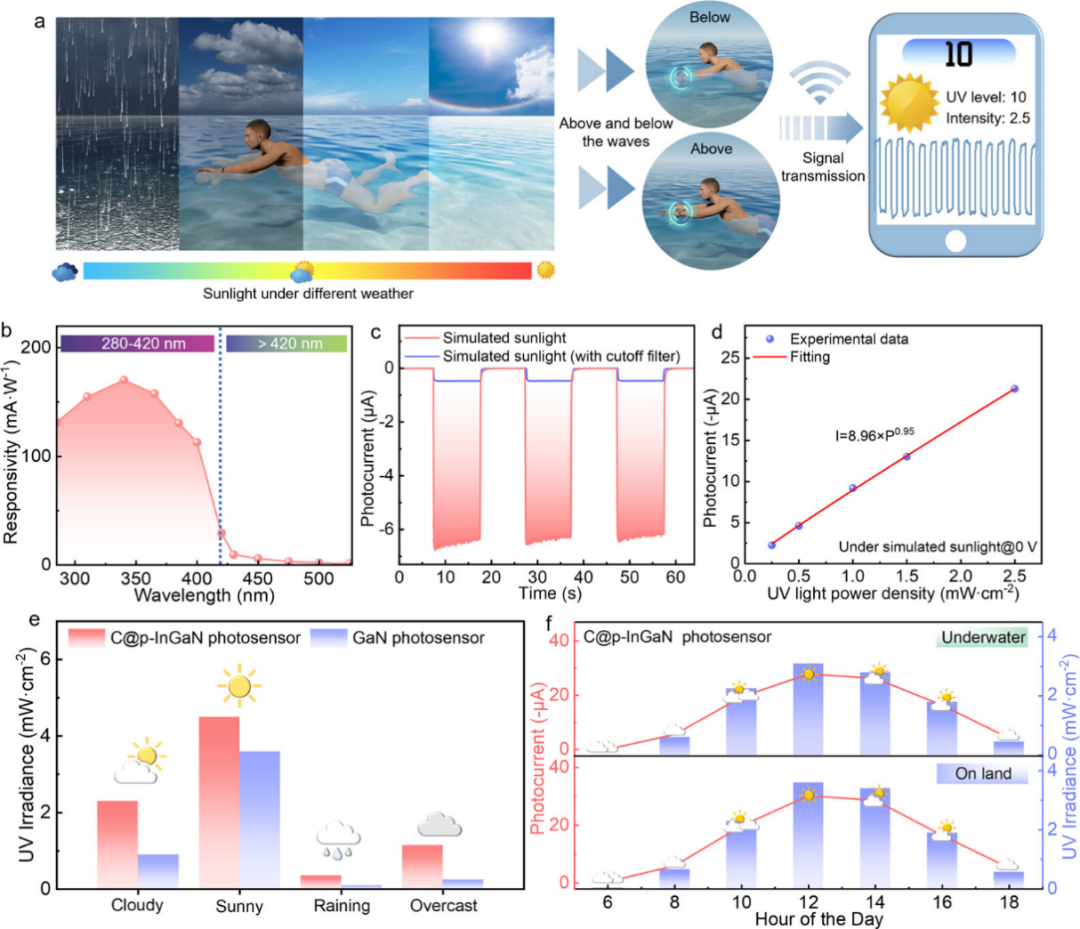

有趣的是,生活在海岸潮间带的招潮蟹,进化出独特的“两栖紫外感知”机制—它们的复眼内含对紫外线高度敏感的视锥细胞,可实时监测空气与水中紫外线强度梯度(图1a)。受此启发,本工作采用铟镓氮纳米线为光敏单元(图1c),开发了一种基于水凝胶/铟镓氮纳米线异质结构的水陆两栖紫外传感器(图1b)。通过调控铟镓氮纳米线的带隙,器件在280-420 nm波段内表现出强烈光响应,而在420 nm以上几乎无响应,实现了对太阳光中有害紫外波段(280-420 nm)的高选择性检测(图2b)。进一步,在纳米线表面引入碳层钝化,有效钝化了纳米线表面态,使器件在385 nm波长下表现出优异的光传感性能(图1d),包括高响应率(130.7 mA/W)和快速响应速度(<10 ms)。更重要的是,器件展现出突出的“水陆两栖”紫外检测性能--在无任何封装的情况下,器件可直接在水下工作,且在空气与水下环境中均保持稳定且一致的光响应特性(图1e和f),体现出良好的环境适应性和实用潜力。

图1. 水凝胶/InGaN纳米线异质结水陆两栖光传感器的设计以及其水陆两栖光电性能的表征

在此基础上,该团队构建了一个水陆两用的紫外监测系统,实现了对不同天气条件下环境紫外强度的实时监测,包括晴天、阴天、多云及雨天。值得注意的是,即便在阴天,系统仍可检测到超过1 mW/cm²的紫外辐射,提示公众“阴天亦需防晒”。此外,系统还实现了从06:00至18:00的全天候UV强度连续监测,结果显示12-14点为紫外暴露高峰期,且水下紫外强度在此时段甚至可与陆地持平,为海边活动人群的紫外防护提供了重要的科学参考。

图2. 水陆两栖紫外线辐射监测系统的应用演示

此项研究工作得到国家自然科学基金项目、中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心和理化科学实验中心的支持。该研究联合武汉大学刘胜院士团队的东芳副研究员和梁康教授共同完成,我院孙海定教授和武汉大学东芳副研究员为论文通讯作者。我院博士研究生陈炜和硕士研究生李阳为论文的共同第一作者。

3.北京大学团队运用多尺度拓扑和AI提升“物质多体相互作用”能量预测精度

在材料科学领域,准确理解多原子系统的行为是一项基础而又充满挑战的任务。以在锂离子等高能量密度电池中发挥关键作用的锂元素为例,精确预测锂原子簇内部的能量和相互作用,对于推动下一代储能技术至关重要。然而,随着原子数量的增加,系统交互的复杂性呈指数级增长。虽然深度学习模型潜力巨大,但在材料科学领域,高质量数据的稀缺性和模型的“黑箱”特性限制了其应用。

北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授团队长期致力于图论结构化学方法的拓展与应用,作为一种将材料微观结构映射为数学图论和拓扑模型的方法,图论结构化学近年来在材料基因组、催化活性探索等方向中表现出强大的表示和预测能力,并在该领域提出了一系列创新性工作,实现了材料结构表示(J. Phys. Chem. Lett., 2023, 14: 954)、材料的反向设计(npj Comput. Mater., 2025, 11: 147)、新型固态电解质的设计(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 18535;2025, DOI: 10.1021/jacs.5c04828 )、化学反应路径搜索(CCS Chemistry 2024, 7, 1)、催化活性相搜索(Nat Comm. 2025,16, 2542)。近日,潘锋团队与密歇根州立大学魏国卫(Guo-Wei Wei)教授团队合作,提出了一种名为“多尺度拓扑学习(Multiscale Topological Learning, MTL)”的可解释性框架,旨在提高多原子体系能量预测的准确性。该研究利用一种名为“持续拓扑拉普拉斯(Persistent Topological Laplacians, PTLs)”的多尺度拓扑方法,有效捕捉多体相互作用的内在属性。相关研究成果以“Enhancing Energy Predictions in Multi-Atom Systems with Multiscale Topological Learning”为题,发表于国际材料与化学的知名学术期刊《材料化学杂志A》( Journal of Materials Chemistry A)(2025,DOI: 10.1039/d5ta02687c)。

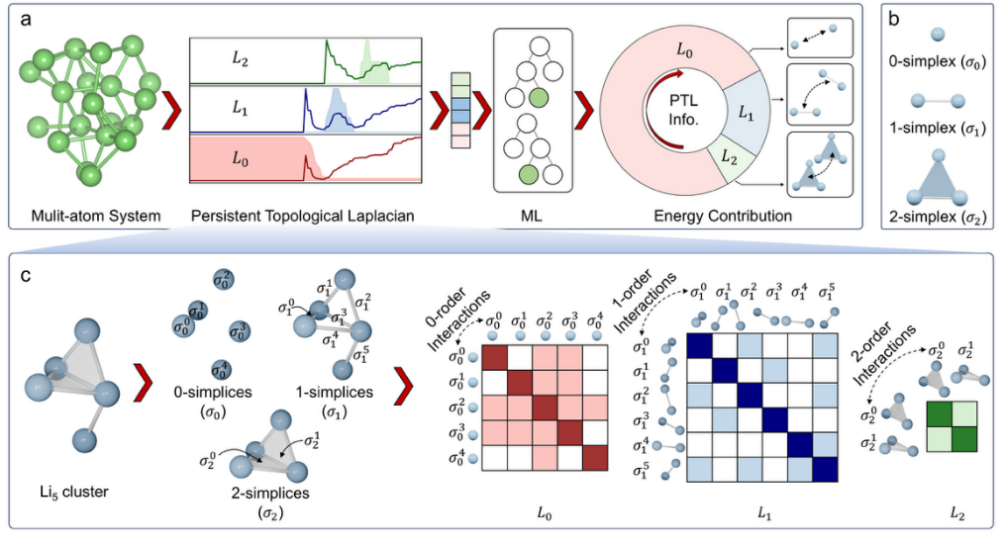

基于持久拓扑拉普拉斯的机器学习方法的总体框架

该研究的核心思想是将复杂的原子结构映射为拓扑空间中的单纯复形(simplicial complex),并运用PTL方法在多个尺度上进行分析,从而为原子结构生成能够表征其多体相互作用的“拓扑指纹”。其创新工作流程如下(图1):首先,将一个多原子系统(如锂原子簇)视为一个单纯复形,其中0维单形代表原子,1维单形代表原子间的连接,2维单形代表由三个原子组成的环状结构。接着,通过一个名为“过滤(filtration)”的参数(原子间距d)从小到大变化,该框架可以捕捉不同尺度下的结构。在每个尺度下,PTL方法会计算出0维、1维和2维的拓扑拉普拉斯算子(L0,L1,L2),这些算子的谱信息构成了对系统拓扑和几何特性的多维度描述。这种方法的新颖之处在于,它超越了传统的基于原子坐标的描述符,能够系统性地编码原子间“多体相互作用”的复杂信息,为理解和预测材料性质提供了全新的物理视角。

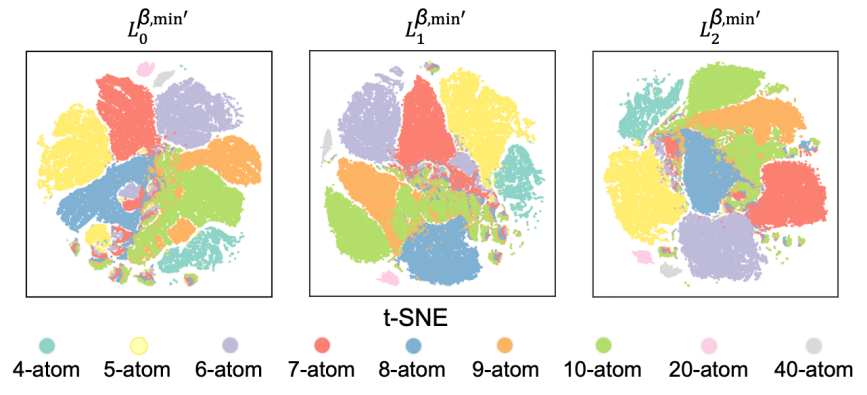

图1. 利用不同维度的拓扑信息对不同团簇体系分类的定性分析

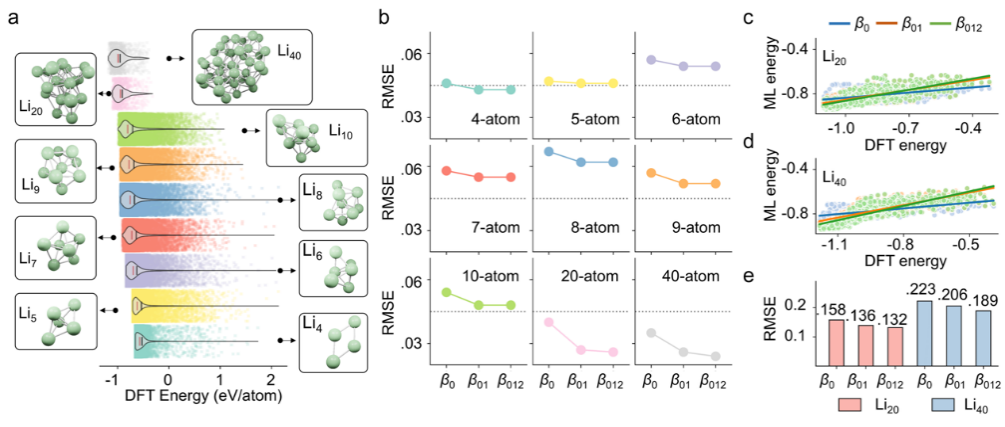

研究团队利用一个包含136,287个锂原子簇(涵盖4原子到40原子等多种体系)的大型数据。研究的主要结论是,引入更高维度的拓扑信息能持续提升能量预测的精度。具体而言,在预测任务中,随着1维(β1)和2维(β2)拓扑特征的加入,模型的平均绝对误差(MAE)显著降低。对于所有原子体系,包含0、1、2维信息的特征集(β012)均比只含0维信息(β0)或0、1维信息(β01)的特征集表现更优。

图2. 拓扑学习方法在不同维度的拓扑信息对能量预测精度的影响的定量分析

然而,尽管高维信息至关重要,但其对预测精度的贡献度随维度增加而逐渐减小。0维特征贡献最大,其次是1维特征。这一趋势与多体物理学理论高度一致,即高阶相互作用通常被视为对系统的微扰修正,从而验证了该拓扑方法的物理可解释性。此外,该框架还展现出强大的泛化与排序能。当研究人员使用小尺寸原子簇(Li4-Li10)训练模型后,该模型能有效预测从未见过的、结构更复杂的大尺寸原子簇(Li20-Li40)。结果显示,引入高维信息后,模型对Li20和Li40能量排序的准确性(通过皮尔逊相关系数PCC衡量)得到了大幅提升,这对从庞大的结构空间中筛选出最稳定的构型具有重要意义。

这项研究表明,基于拓扑学的机器学习框架不仅能精确预测多原子体系的能量,还能提供符合物理直觉的深刻见解。该方法有望被推广至更广泛的领域,如催化剂设计、新材料发现以及药物分子设计,为解决复杂体系中的科学难题开辟了新的道路。

潘锋与魏国卫为本文的通讯作者。深研院新材料学院博士毕业生陈冬为本文第一作者(现在在密歇根州立大学任助理研究员)。本研究由国家自然科学基金、广东省重点实验室等项目资助。