1.英特尔裁员又缩减投资引发人才出走潮 三星等厂商积极抢人

2.微电子所研发成功互补单晶硅垂直沟道晶体管(CVFET)

3.清华大学在石墨负极应用于大规模电化学储能领域取得系列进展

4.北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文研究员团队在超宽带光电融合6G无线通信领域取得重大突破

5.清华大学深圳国际研究生院张正华团队在铠甲电催化膜突破催化活性-稳定性的权衡效应领域取得新进展

1.英特尔裁员又缩减投资引发人才出走潮 三星等厂商积极抢人

韩国媒体报导,美国芯片大厂英特尔(Intel)陷入困境,正导致人才大量出走,促使三星电子等半导体厂商积极抢人,尤其锁定从事先进封装技术、玻璃基板与晶背供电(BSPDN)等下一代科技研究的资深工程师。

朝鲜日报英文版20日引述韩国产业人士指出,英特尔已取消前行长基辛格启动的项目与投资,并进行大规模裁员,部分员工已跳槽到三星电子与三星电机(Samsung Electro-Mechanics)等企业的美国子公司。

英特尔许多离职的员工,也包含在英特尔长期投资科技领域的关键工程师,吸引了许多半导体业者招揽,例如三星电子正积极揽才,以扩充美国的晶圆代工与研发人力。

报导指出,在英特尔自有2.5D嵌入式多芯片互连桥接技术(EMIB)领域具权威地位的一名工程师,今年已到三星电子的晶圆代工部门任职,三星电子半导体事业也锁定玻璃基板与BSPDN等领域的研究人员。

报导引述知情人士指出,三星电子正积极招聘有十年以上经验的封装制程工程师,也想延揽三星电子经验相对较少领域的工程师。

被誉为英特尔半导体封装技术「王牌」的首席工程师段罡(Gang Duan),最近也到三星电机工作,预料将监督三星电机美国子公司的技术营销与应用工程事业。

产业观察家预测,随着英特尔取消或缩减先前宣布的晶圆代工相关投资与新厂计划,人力将继续出走。

2.微电子所研发成功互补单晶硅垂直沟道晶体管(CVFET)

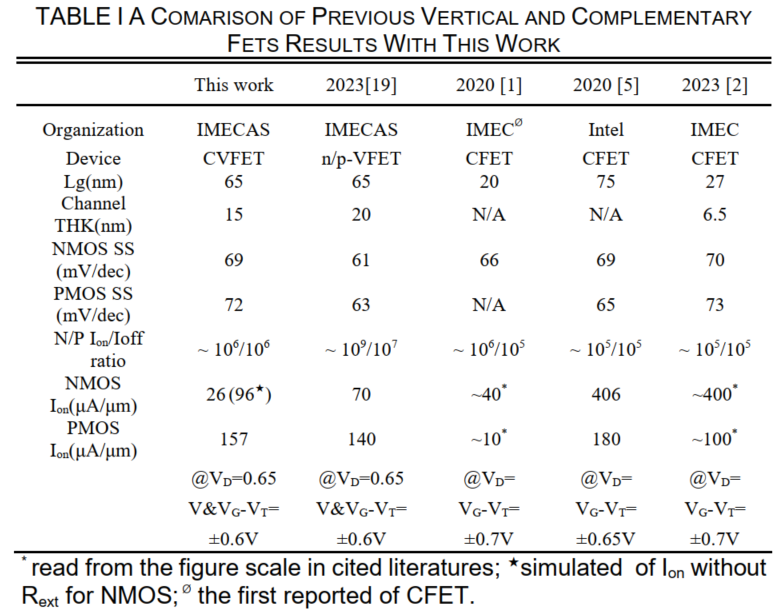

根据国际器件与系统路线图(IRDS2023)显示,在集成电路逻辑技术领域,互补场效晶体管(CFET)被公认为FinFET和水平GAA之后的新一代晶体管架构。CFET技术创新性地将NMOS与PMOS器件垂直堆叠,彻底改变了传统平面工艺或FinFET/GAA的水平布局模式,从而在更为紧凑的空间内实现更高集成密度和性能优势。

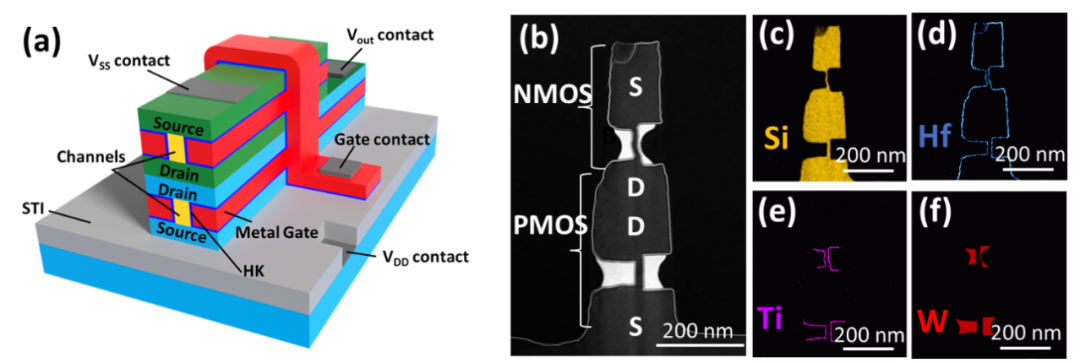

近期,微电子所基于自主研发的垂直沟道技术,成功研制出一种单片集成的互补垂直沟道晶体管结构(CVFET)。该结构采用与CMOS制造工艺完全兼容的双侧面技术,通过精确控制的两步外延工艺分别调控纳米片沟道厚度和栅极长度,实现了n型和p型纳米片晶体管的上下堆叠与自对准一体化集成。

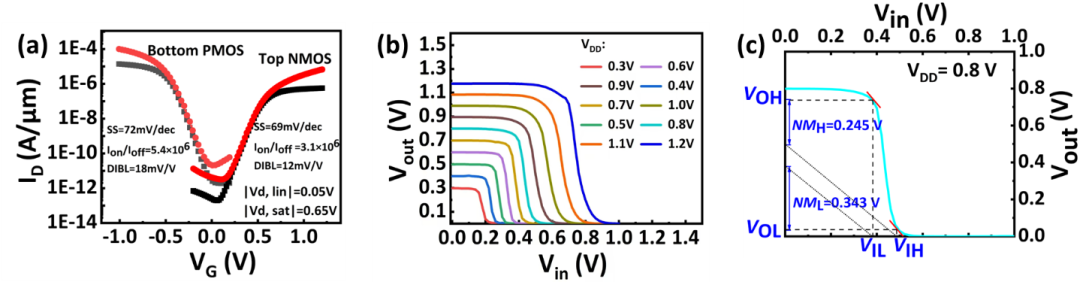

电学性能测试显示,该器件上下层(NMOS/PMOS)的亚阈值摆幅(SS)分别达到69 mV/dec和72 mV/dec,漏致势垒降低(DIBL)分别为12 mV/V和18 mV/V,电流开关比(Ion/Ioff)分别高达3.1×10^6和5.4×10^6。其CMOS反相器成功实现了信号相位反转功能,在1.2 V电源电压(VDD)下,反相器增益达13 V/V;在0.8 V工作电压下,高电平噪声容限(NMH)和低电平噪声容限(NML)分别为0.343 V和0.245 V。

该研究成果以"Complementary Vertical FETs (CVFETs) Enabled by a Novel Dual-Side Process"(DOI. 10.1109/LED.2025.3587989)为题,将于2025年7月正式发表在 IEEE Electron Device Letters期刊上。这项突破性研究获得了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项(A类)等项目的大力支持。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11077411

图1:(a) 单片集成CVFET器件结构图; (b) 单片集成CVFET器件的TEM截面图和(c-f)EDX元素分布图

图2:(a)单片集成CVFET器件中NMOS和PMOS器件的Id-Vg转移特性曲线; (b)CVFET反相器电压传输特性;(c)在VDD=0.8 V下,反相器的噪声容限值

表一 CVFET与CFET技术对比

3.清华大学在石墨负极应用于大规模电化学储能领域取得系列进展

钠离子电池、钾离子电池是大规模电化学储能的重要研究方向,石墨负极作为这两种新型电池体系的常用负极材料,在储能过程中的结构演变、自放电过程,以及石墨/电解液界面钝化膜(SEI)的稳定性等方面,仍有待深入研究。

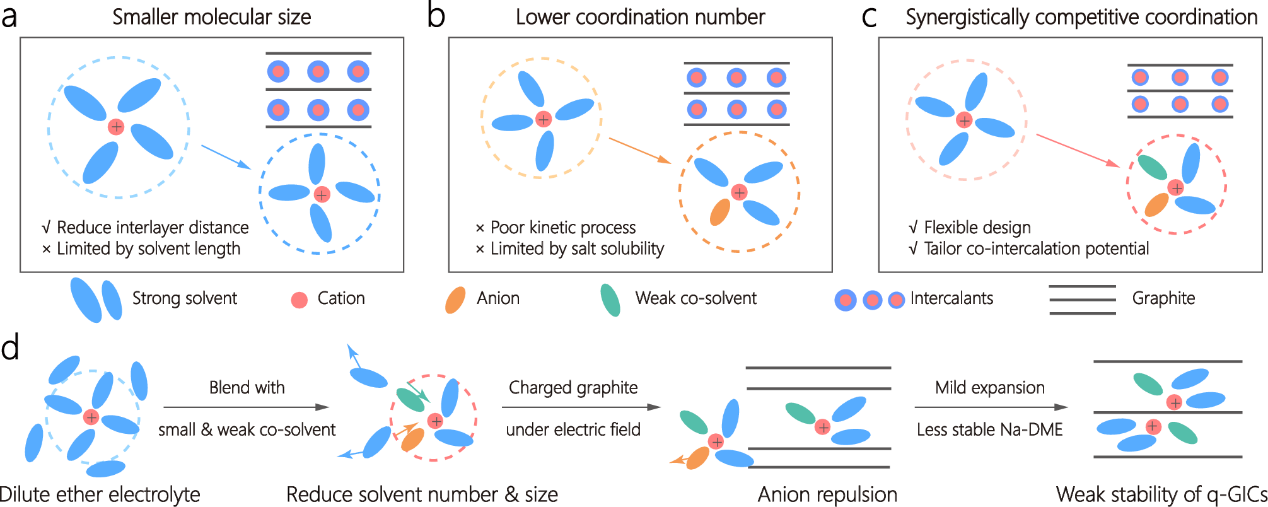

近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授、翟登云副教授团队在石墨负极的储能和界面解析方面取得系列进展。团队创新性地提出协同式竞争配位的电解液设计理念,实现了共插层溶剂的尺寸和数量的同步降低,构建了更灵活的四元插层化合物。在该电解液体系中,石墨负极具有更温和的插层储钠机制并降低了配位溶剂的稳定性,有效降低了共插层的电位。这一发现为电解液设计调控电位提供了新的思路,可用于筛选其他系列共溶剂。同时,团队聚焦溶剂共插层环境下石墨负极的界面相稳定性问题,以日历老化现象为研究工具,揭示了体积变化对界面相演变的影响。其中,以容量损失和库伦效率变化作为两项指标,量化了插层相退化和SEI演变。

研究成果以“通过协同式竞争配位机制调控钠电石墨负极的共插层电位”(Synergistically competitive coordination for tailoring sodium cointercalation potential of graphite)为题,于8月15日发表于发表于《自然·通讯》(Nature Communications),此前还曾以“石墨负极在日历老化过程中的共插层相退化和醚基SEI演变”(Degradation of sodium co-intercalation chemistry and ether-derived interphase on graphite anodes during calendar aging)为题发表于《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)。清华大学深圳国际研究生院2023级博士生王佳丽为两篇论文的第一作者,康飞宇和翟登云为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金和深圳市基础研究项目的资助。

图1. 通过协同式竞争配位机制调控钠电石墨负极共插层电位的示意图

图2.不同储钠阶段日历老化过程中石墨负极体积变化对相界面的影响

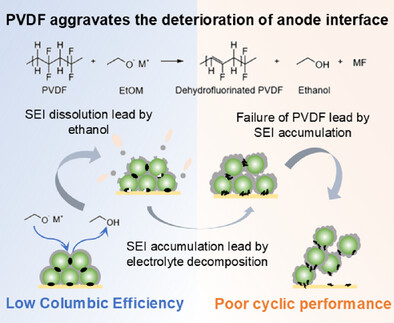

图3.粘结剂的脱氟化氢过程对钾离子电池石墨负极容量衰减的影响机制

图4.钠离子/钾离子电池碳酸酯类电解液条件下石墨负极SEI形成的反应路径

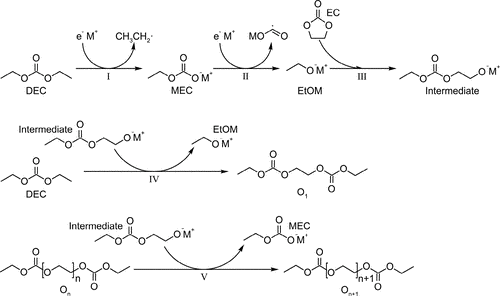

另外,研究团队针对石墨负极在钾离子电池循环过程中的容量衰减机理,深入分析了石墨负极SEI的化学组分和电化学形成机理,形成“钾电石墨负极”系列研究成果。该系列研究首先指出,作为钾离子电池负极,影响石墨存储容量衰减的关键因素不是钾离子嵌入引起的石墨体积变化,而是石墨界面SEI的稳定性。接着,团队利用液相核磁谱学技术,解析出碳酸酯类电解液下石墨容量衰减的主要原因——中间产物醇盐引发的溶液相链式反应,导致大量有机低聚物在石墨界面的持续堆积,并提出了可能的反应路径。最后,研究进一步指出石墨负极中粘结剂对电极结构稳定性的关键作用,揭示出聚偏二氟乙烯粘结剂的脱氟化氢过程加剧了石墨负极的容量衰减。

该系列成果的第一篇以“揭示粘结剂的脱氟化氢过程对钾离子电池石墨负极容量衰减的影响机制”(Unveiling the Influence of Dehydrofluorination of Poly (vinylidene fluoride) Binder on the Failure of Graphite Anode in Potassium‐ion Batteries)为题,发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上;第二篇以“揭示钠/钾离子电池石墨负极SEI的形成机理”(Deciphering the formation and accumulation of solid-electrolyte interphases in Na and K carbonate-based batteries)为题,发表于《纳米快报》(Nano Letters);第三篇以“揭示影响钾离子电池石墨负极容量衰减的关键因素”(Key factor determining the cyclic stability of the graphite anode in potassium-ion batteries)为题,发表于《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)。清华大学深圳国际研究生院2023级硕士生颜阳天、博士后胡俊洋和2019级硕士生袁馥为三篇论文的第一作者,康飞宇和翟登云为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金和深圳市基础研究项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-63058-1

4.北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文研究员团队在超宽带光电融合6G无线通信领域取得重大突破

北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文研究员和香港城市大学电气工程学院王骋教授联合团队在下一代无线通信(6G)和光电融合领域取得重大突破,首次实现了基于光电融合集成芯片的自适应全频段高速无线通信。2025年8月27日,相关研究成果以《全频段无线通信的超宽带集成光电融合芯片》(“Ultrabroadband on-chip photonics for full-spectrum wireless communications”)为题,在线发表于国际顶级学术杂志《自然》(Nature)上。

文章截图

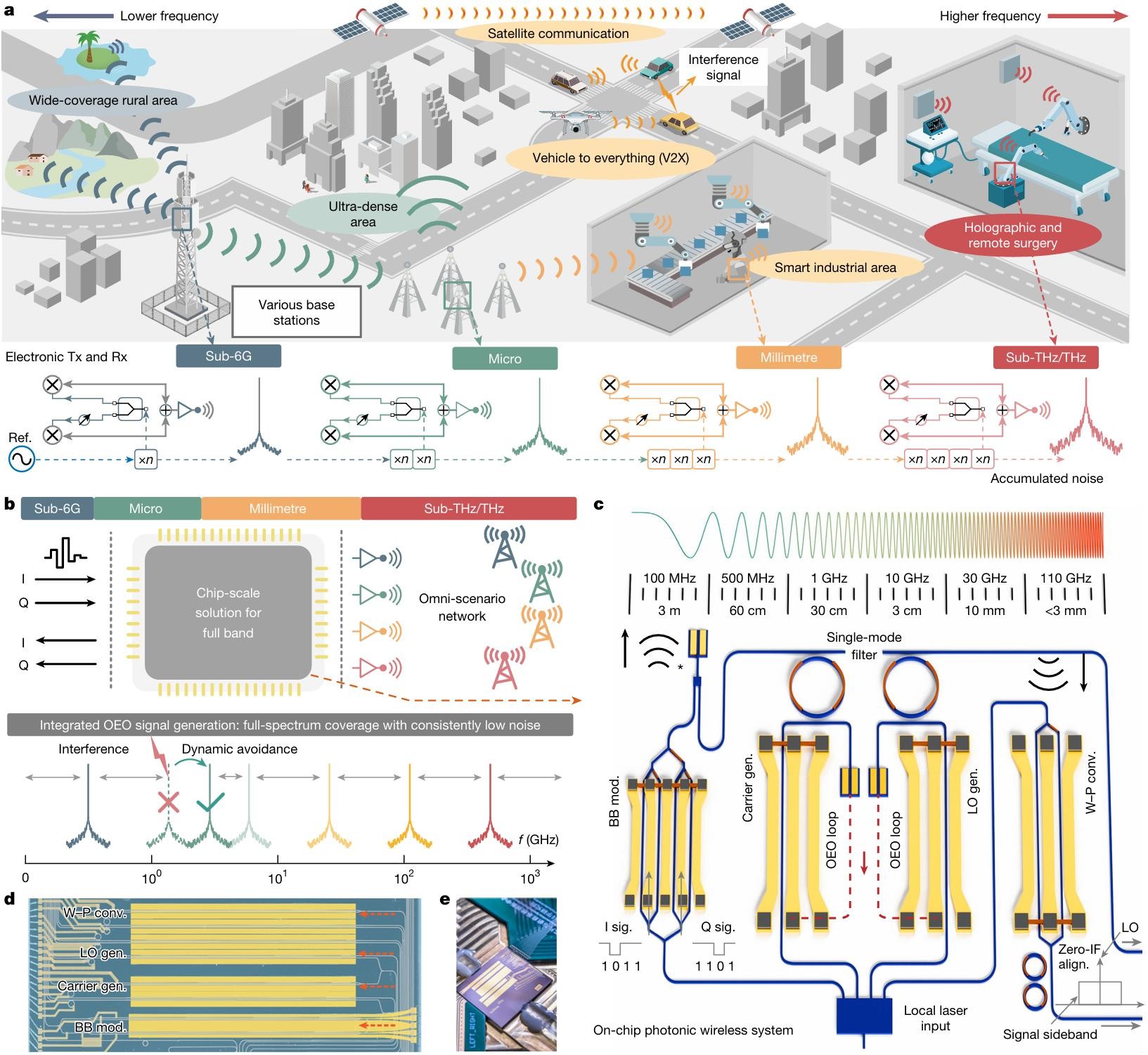

图1 超宽带光电融合集成技术赋能超宽带泛在接入无线网络示意图

为满足日益增长的泛在接入需求,未来下一代无线通信网络将动态实时利用全频谱资源来支持多样化应用场景(图1a)。例如,高频毫米波和太赫兹波段将提供更高的数据速率和更低的时延,从而支持扩展现实(XR)、远程手术等新兴数据密集型业务;而低传播损耗的Sub 6GHz、微波等波段则继续为城市或偏远区域提供广域覆盖。此外,系统还需具备实时频谱重构能力,以确保在复杂频谱环境中的高效利用和稳定连接。为实现这种自适应全频段灵活无线通信的愿景,亟须一种通用型硬件解决方案,以兼容全频段无线信号,并满足小型化/轻量化集成和低功耗运行的需求。然而,传统电子学硬件仅可工作在单个频段,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段乃至全频段范围的工作。

为此,研究团队提出了“通用型光电融合无线收发引擎”的概念,基于先进的薄膜铌酸锂光子材料平台成功研制出超宽带光电融合集成芯片,实现了超过110GHz覆盖范围的自适应可重构高速无线通信(图1b)。该芯片在11mm × 1.7mm的微小功能区域内(图1d和e),集成了宽带无线-光信号转换、可调谐低噪声载波/本振源产生以及数字基带调制等完整无线信号处理功能,实现了系统级的高度集成(图1c)。团队基于该核心芯片提出了高性能光学微环谐振器的集成光电振荡器(OEO)架构。该架构通过高精度微环的频率精确选择并锁定振荡模式,从而产生在超宽带范围内任意频点的低噪声载波与本振信号。相比传统基于倍频器的电子学方案,该片上OEO系统首次实现了0.5GHz至115GHz中心频率的实时、灵活、快速重构能力。其跨越近8个倍频程的低噪声信号调谐性能,是迄今为止任何其他平台或技术方案均无法企及的里程碑式突破。这一方案同时从原理上规避了传统倍频链因噪声累积而导致高频段相位噪声急剧恶化的问题,从而彻底克服了以往系统在带宽、噪声性能与可重构性之间难以兼顾的根本挑战。

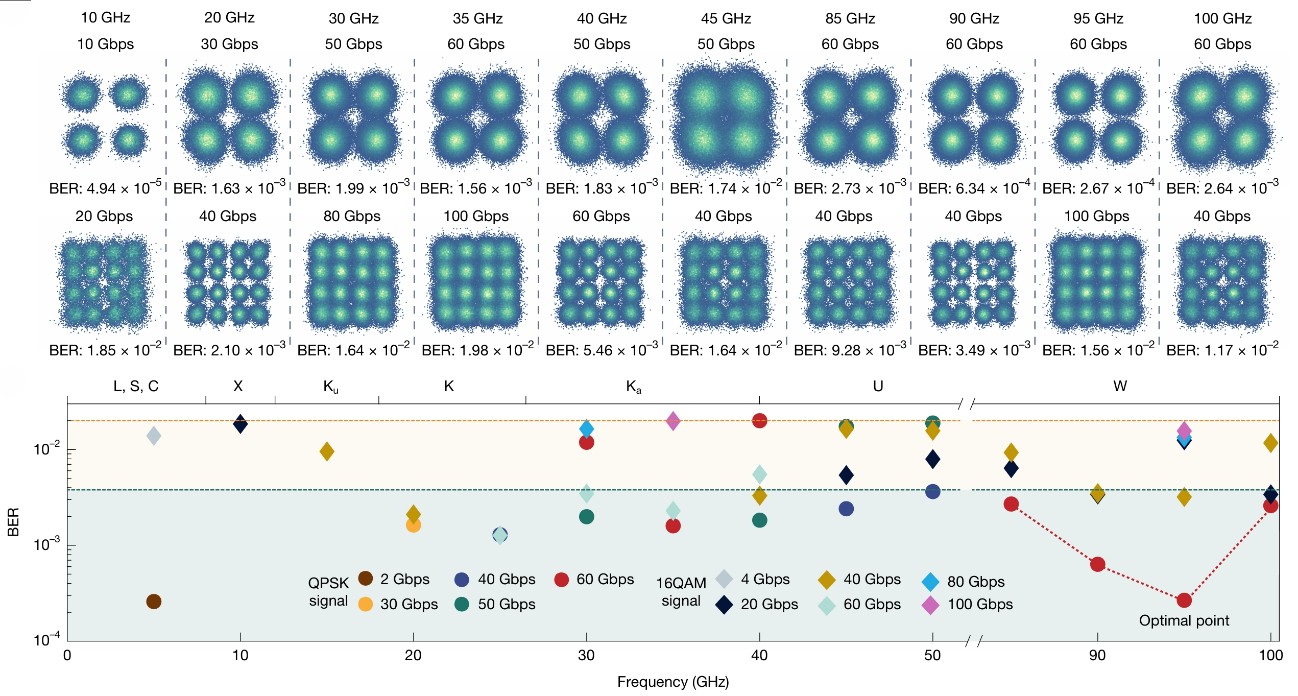

图2 全频段无线通信星座图及误码率结果

实验验证表明,该系统可实现>120Gbps 的超高速无线传输速率,满足6G通信的峰值速率要求。尤为关键的是,得益于光电融合集成芯片的超宽带特性,端到端无线通信链路在全频段内展现出卓越的性能一致性(图2),且高频段性能未见劣化。这一突破性成果为6G通信高效开发太赫兹及乃至更高频段的频谱资源扫清了关键障碍。进一步,得益于光电融合集成电路的可调谐特性,该系统支持工作频率的实时重构。即使在信道受噪声干扰或多径效应等被动影响而劣化时,仍能通过动态切换至安全频段确保通信可靠性。

这种全频段重构的解决方案将催生更灵活、智能的AI无线网络,有望重塑未来无线通信格局:一方面,基于“AI原生”的理念,可通过植入AI算法实现硬件参数的动态自适应调整,以应对复杂多变的通信环境;另一方面,该架构还可应用于通信感知一体化场景,通过加载线性调频信号,同步实现实时数据传输与环境精准感知。该方案还将产生显著的产业链带动效应,特别是为宽频带可重构天线等关键器件的创新发展注入新动力。下一步,研究团队将着力提升系统集成度,以实现激光器、光电探测器和天线的单片集成,最终实现可适配任何系统的“即插即用”型智能无线通信模组。团队期待这项研究能成为下一代无线通信技术革命的技术引擎,带动整个产业生态的协同创新与跨越式发展,实现我国在该领域从跟跑、并跑到领跑的跨越式发展。

北京大学王兴军教授领导的研究团队近几年在高速光电子集成芯片和信息系统方面取得多项重要进展。在前期研究中,团队的工作主要聚焦于光电融合并行化特性,验证多个典型应用。例如,在数据中心领域,首次提出了微腔光梳驱动硅光芯片的技术路径,实现了Tb/s级硅基片上大容量光通信(Nature, 605(7910): 457-463, 2022);在自动驾驶领域,针对空间探测时间-频率阻塞问题,研发出了超大规模并行混沌信号源(Nature Communications 14(1): 4590, 2023),实现了毫米级的感知精度和百倍数量级的抗噪能力提升(Nature Photonics, 17(4): 306-314, 2023);在人工智能的数据密集型计算中,提出并验证了片上计算互联新架构,先后实现了1.04 TOPS/mm²的高算力密度卷积计算(Nature Communications, 14(1): 66, 2023)和高达1.6 Tb/s/mm²的数据速率密度并行互联(Nature Communications, 16(1): 6547, 2025)。上述成果系统性地展示了并行化在带宽扩展和算力提升的独特优势。以此为基础,团队研究方向近年来从“多通道并行扩展”深入至“单通道极限探索”,提升全维深度与灵活性。团队通过引入慢光效应,有效解决了传统硅基调制器带宽受限的瓶颈,实现了电光带宽达110 GHz的纯硅调制器(Science Advances, 9(42): eadi5339, 2023);同时,探索并开发了片上微环谐振器的多模光子分子开关,展现出宽带高精度的信号处理性能(Light: Science & Applications, 13(1): 51, 2024)。基于上述研究基础,当前工作突破性拓展了频域自由度,有效提升了频率覆盖范围和频率域的灵活调谐能力,为6G通信泛在接入与高速互连、动态频谱灵活分配、小型化低成本提供了颠覆性解决方案(Nature 2025)。

北京大学电子学院博士后陶子涵、北京大学集成电路学院博士生王皓玉、香港城市大学电气工程学院研究助理教授冯寒珂、北京大学电子学院博士生郭艺君以及博士后沈碧涛为本论文共同第一作者,王兴军、王骋以及舒浩文为本文共同通讯作者,北京大学长三角光电科学研究院助理研究员孙丹、香港城市大学博士后陶源盛、北京大学集成电路学院何燕冬研究员等为本文作出了重要贡献。该研究得到了科技部国家重点研发计划青年科学家项目,国家自然科学基金青年学生基础研究项目、重点项目、国家重大科研仪器研制项目、青年科学基金项目(B类)、青年科学基金项目(C类),以及香港研究资助局优配基金、新晋学者基金、香港裘槎基金项目的资助。其中,陶子涵获得首批国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助,项目名称为“面向6G全频谱接入的集成微波光子射频前端芯片研究”,为该论文相关工作的开展提供了重要支撑。

论文原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09451-8

5.清华大学深圳国际研究生院张正华团队在铠甲电催化膜突破催化活性-稳定性的权衡效应领域取得新进展

近日,清华大学深圳国际研究生院张正华副教授团队提出了基于石墨烯保护的铠甲催化策略。铠甲电催化膜提供了一套工程化应对方案,通过整合稳固的催化剂锚定技术、保持氧化还原功能以及模块化设计,克服了传统催化活性-稳定性之间的权衡效应,实现了催化氧化与分子分离的同步进行。鉴于铠甲催化剂及电催化膜构型的独特结构优势,该研究成果对膜性能及底层催化机制的全面研究至关重要。

随着全球人口的快速增长和工业扩张,过去70年来,家庭和工业用水量激增了400%以上。而水污染问题进一步加剧了水源短缺风险,对环境和公共健康构成威胁。应对这一危机需要开发创新、高效且经济可行的水处理技术。基于过硫酸盐的高级氧化技术(AOPs)可以生成强氧化性的活性氧物种,成为一种降解水中污染物有效的策略。过渡金属催化剂被广泛用于活化过硫酸盐,然而,在酸性条件、强氧化性质和复杂的水环境作用下常常导致催化剂的腐蚀、浸出和结构破坏。在AOPs中平衡催化活性与稳定性仍是一项关键挑战和研究热点。

将过渡金属包裹在碳材料中的铠甲催化策略,是一种突破催化活性-稳定性的权衡效应的前沿方案。在铠甲催化中,电子从金属活性中心穿透碳层,在催化剂外表面引发反应,通过防止反应物与金属位点直接接触以提升催化剂稳定性。碳壳层可以改变金属催化中心的电子分布,可能改变催化反应路径并提升催化活性。然而,尽管碳壳层有助于防止金属失活,但并未完全解决以下限制——低价金属的消耗速度快于其再生速率,碳壳层氧化后与过硫酸盐之间的静电排斥,粉末催化剂难以分离和回收。

为解决上述挑战,将粉末催化剂制备成穿透式电化学膜是一种可行的方法。通过施加电场,能够加速金属价态循环,减缓碳层的氧化失活,并改善催化剂与过硫酸盐之间的传质过程,从而提高催化效率。在过渡金属催化剂中,铜基材料因其高过硫酸盐活化效率、低成本、良好导电性和较低毒性而受到广泛关注。其中铜纳米线(CuNW)具有高反应活性和1D结构特性,使其成为制备催化膜的理想选择。然而,CuNW在氧化环境中不稳定,易被氧化导致催化活性降低,而且铜价态的缓慢循环影响了过硫酸盐的活化。为解决这些挑战并保留催化膜的优势及长期稳定性。

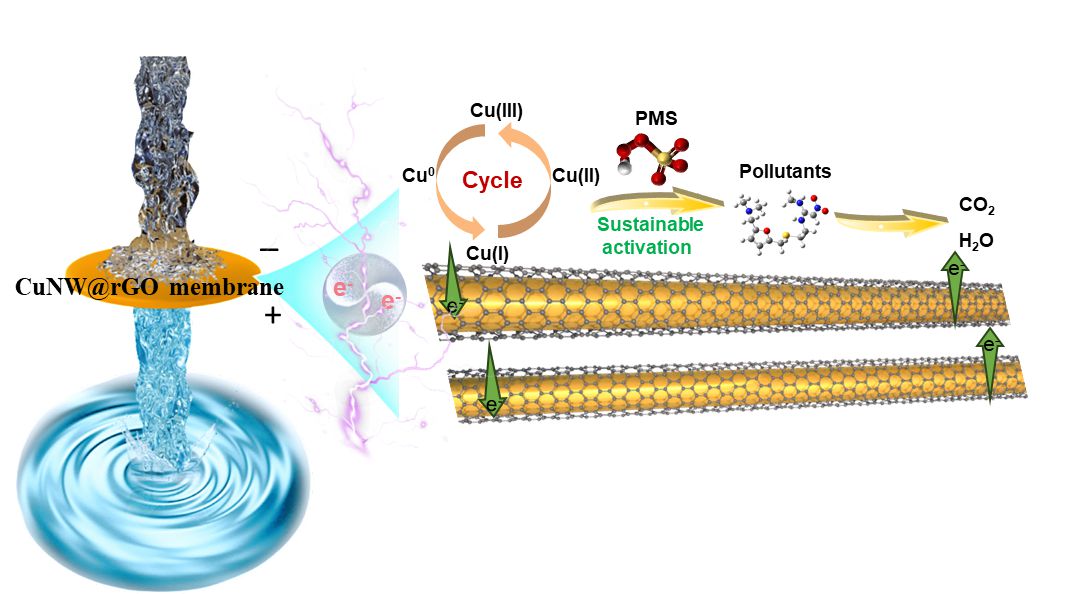

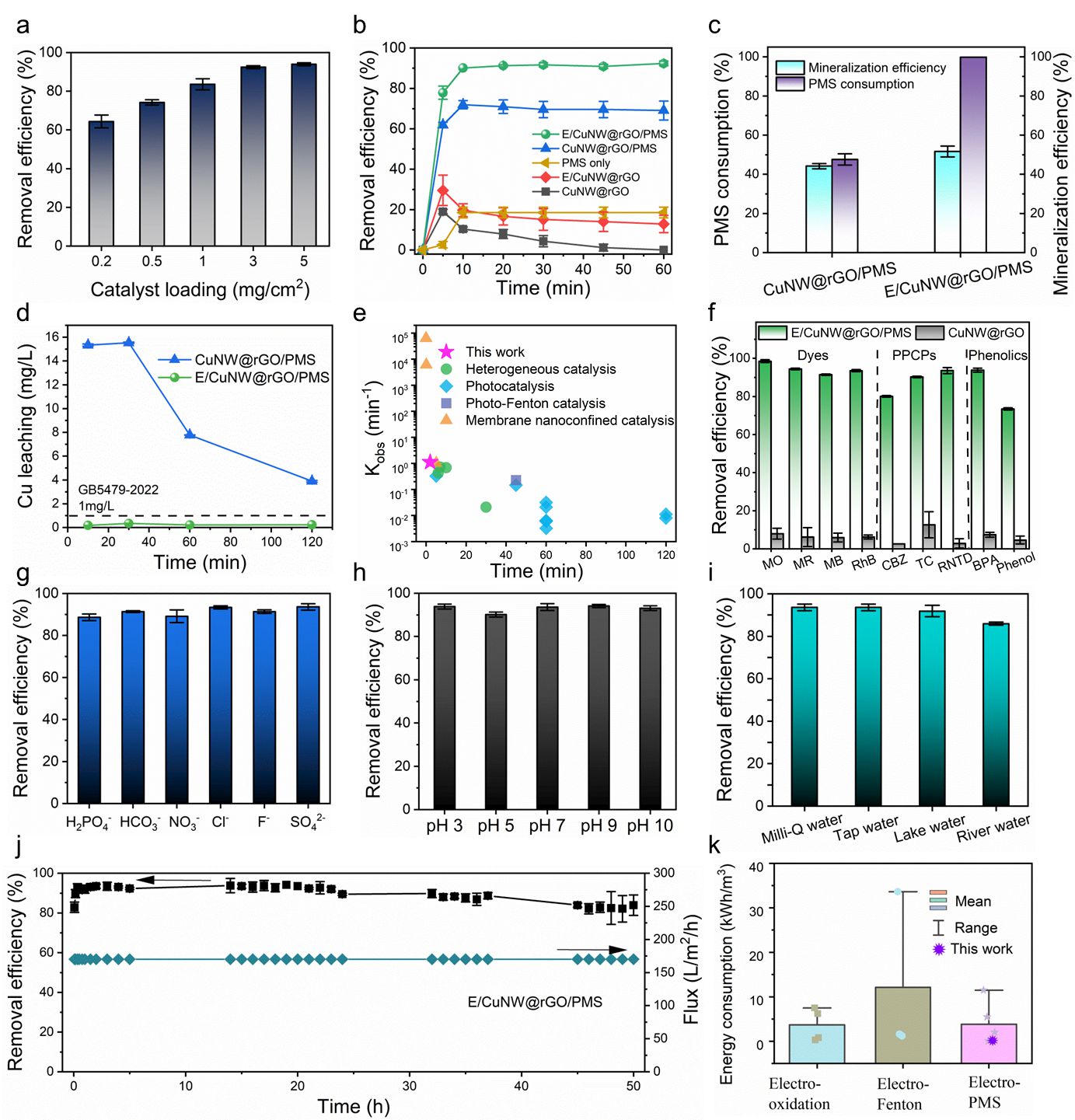

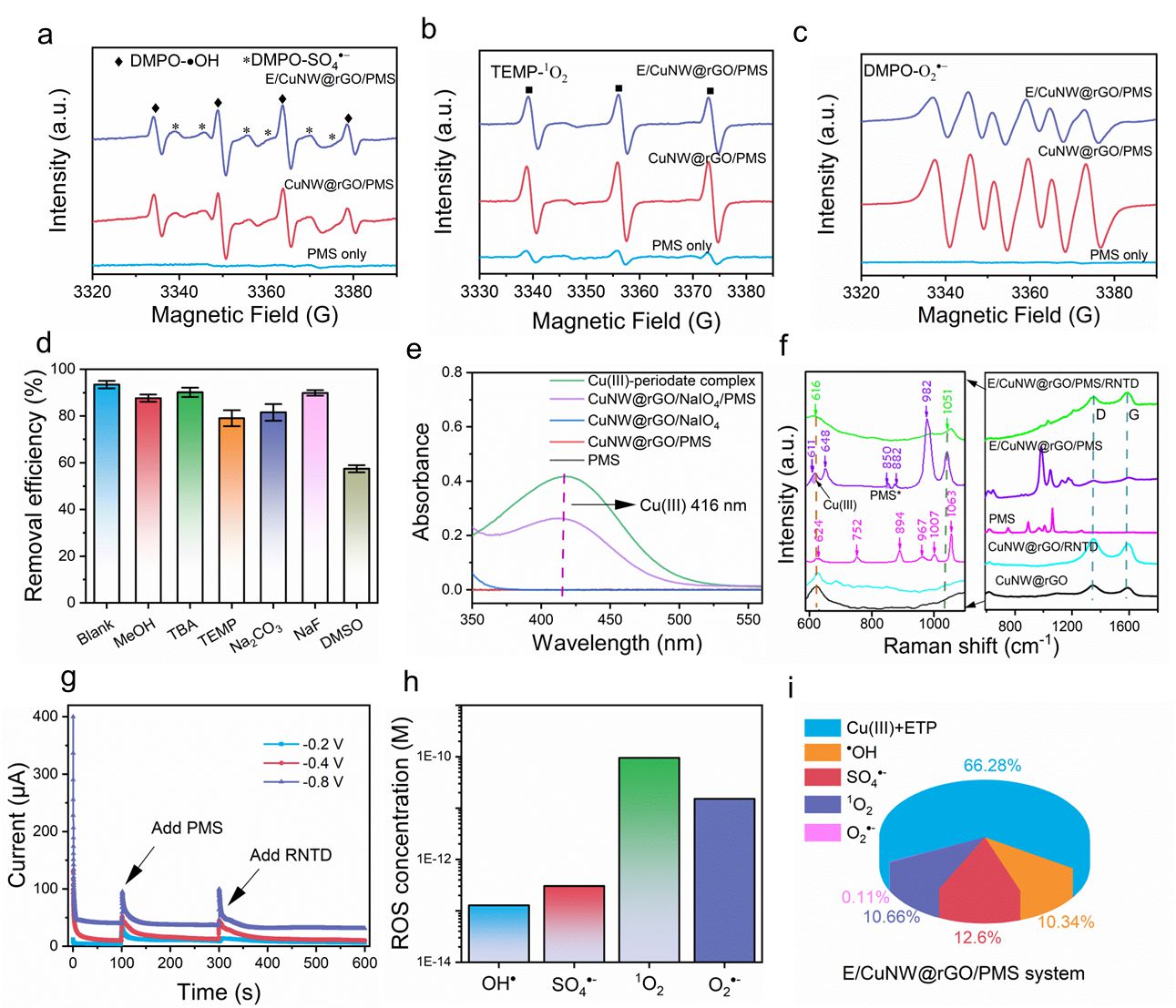

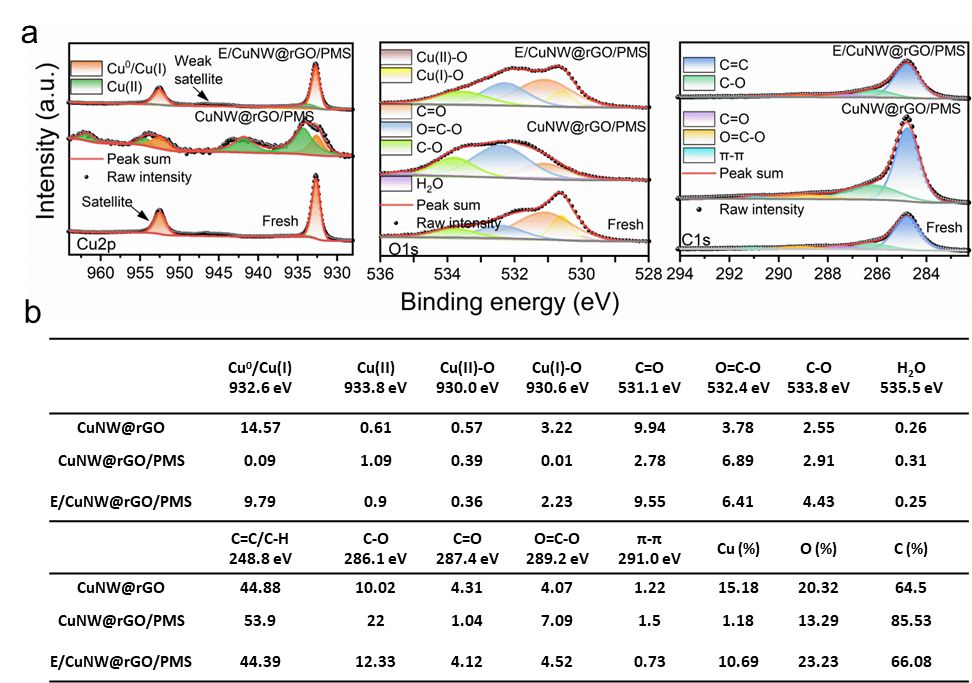

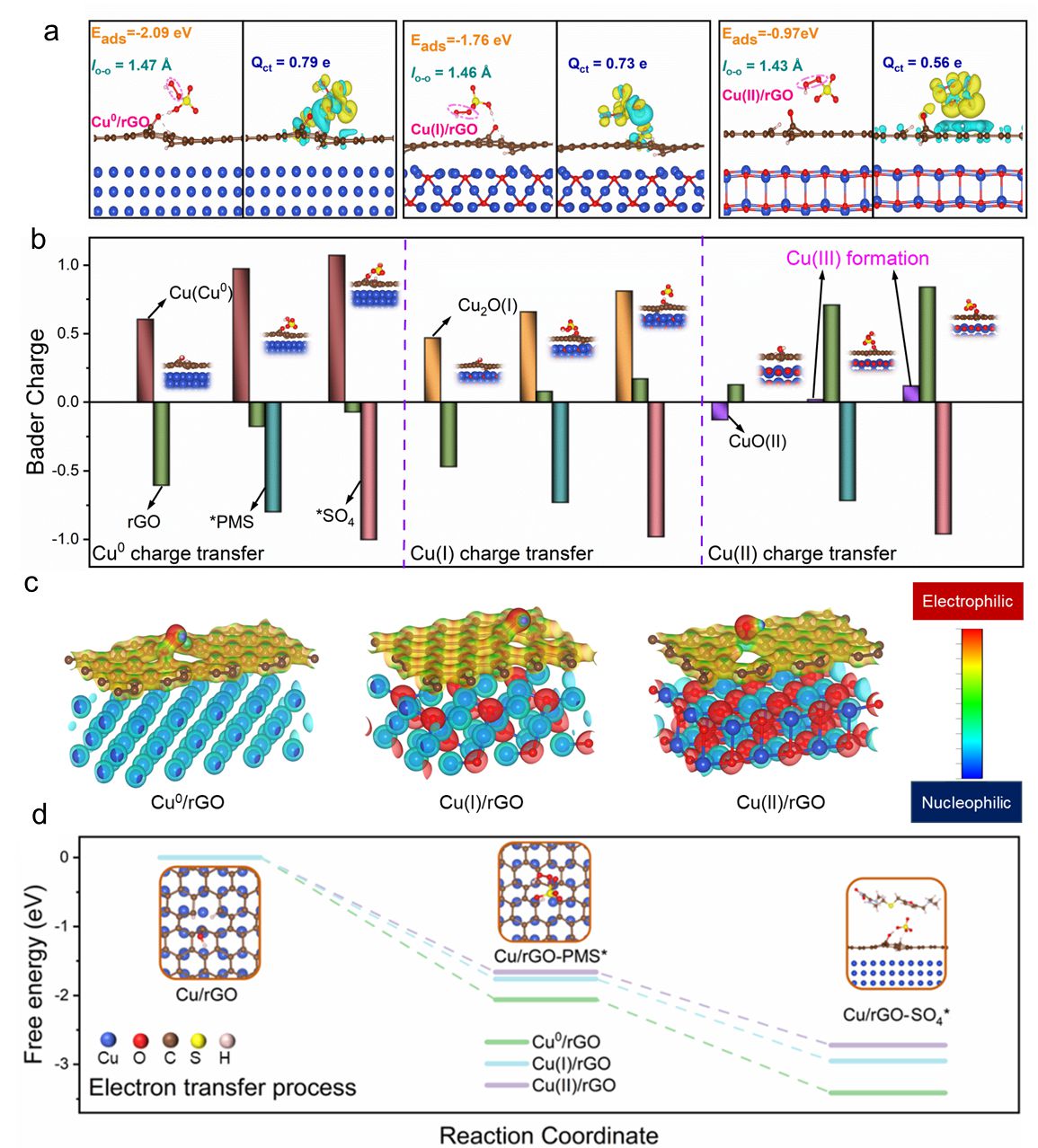

基于此,研究团队提出了基于石墨烯保护的铠甲催化策略,同步解决了上述挑战。该系统克服了传统催化活性-稳定性之间的权衡效应,实现了催化氧化与分子分离的同步进行。研究中的CuNW@rGO铠甲催化膜兼具电化学膜与铠甲催化的双重功能。这一创新设计通过施加电位在膜表面加速电化学反应,同时借助其坚固的铠甲结构保护催化活性位点。研究将CuNW@rGO铠甲电催化膜活化过一硫酸盐(PMS)系统用于降解各种新污染物,并评估了其在实际水体中的效率、能耗及稳定性。此外,结合实验和理论计算分析了铠甲电催化膜在PMS活化过程中的结构-性能关系和电子转移机制。

图1.图表摘要

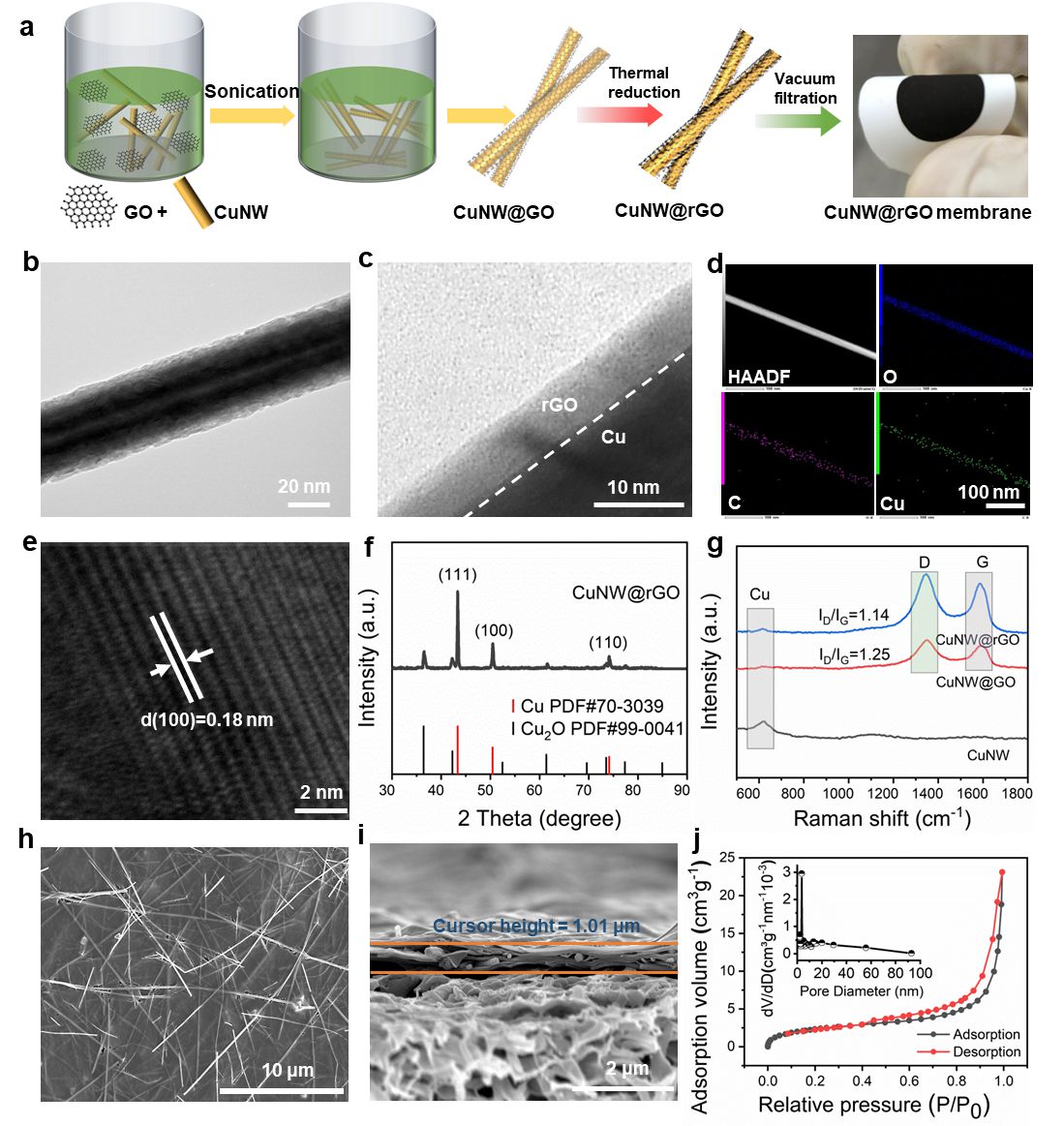

图2.铠甲结构CuNW@rGO膜的结构表征

图3.铠甲CuNW@rGO电催化膜/PMS系统的催化性能与稳定性

图4.通电的铠甲CuNW@rGO膜/PMS系统中活性物种的分析

图5.反应前后铠甲CuNW@rGO膜表面的功能基团变化

图6.PMS在铠甲结构中的活化机制与密度泛函理论计算

研究成果以“铠甲电催化膜突破催化活性-稳定性的权衡效应”(Overcoming the Catalytic Activity–Stability Trade-Off by an Electrified Chainmail Membrane Composed of Copper Nanowires Encapsulated by Reduced Graphene Oxide)为题,于8月23日发表于《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)。

清华大学深圳国际研究生院副教授张正华为论文通讯作者,深圳国际研究生院2021级博士生张洋洋和科研助理张洪毅为论文共同第一作者。研究得到国家自然科学基金项目、深圳市基础研究计划项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.est.5c07110