众所周知,当今几乎所有芯片都是使用光刻技术打造。而最先进的芯片则是基于 EUV 光刻,其工作波长为 13.5 nm,可以产生小至 13nm(0.33 数值孔径的Low NA EUV)、8nm( 0.55 NA 的High NA EUV),甚至 4nm ~ 5nm( 0.7 – 0.75 NA 的Hyper NA EUV)的特征,但代价是光刻系统极其复杂,具有非常先进的光学元件,耗资数亿美元。

于是研究人员正在寻找更好的方法,“Beyond-EUV”就成为了不少厂商研究的方向。

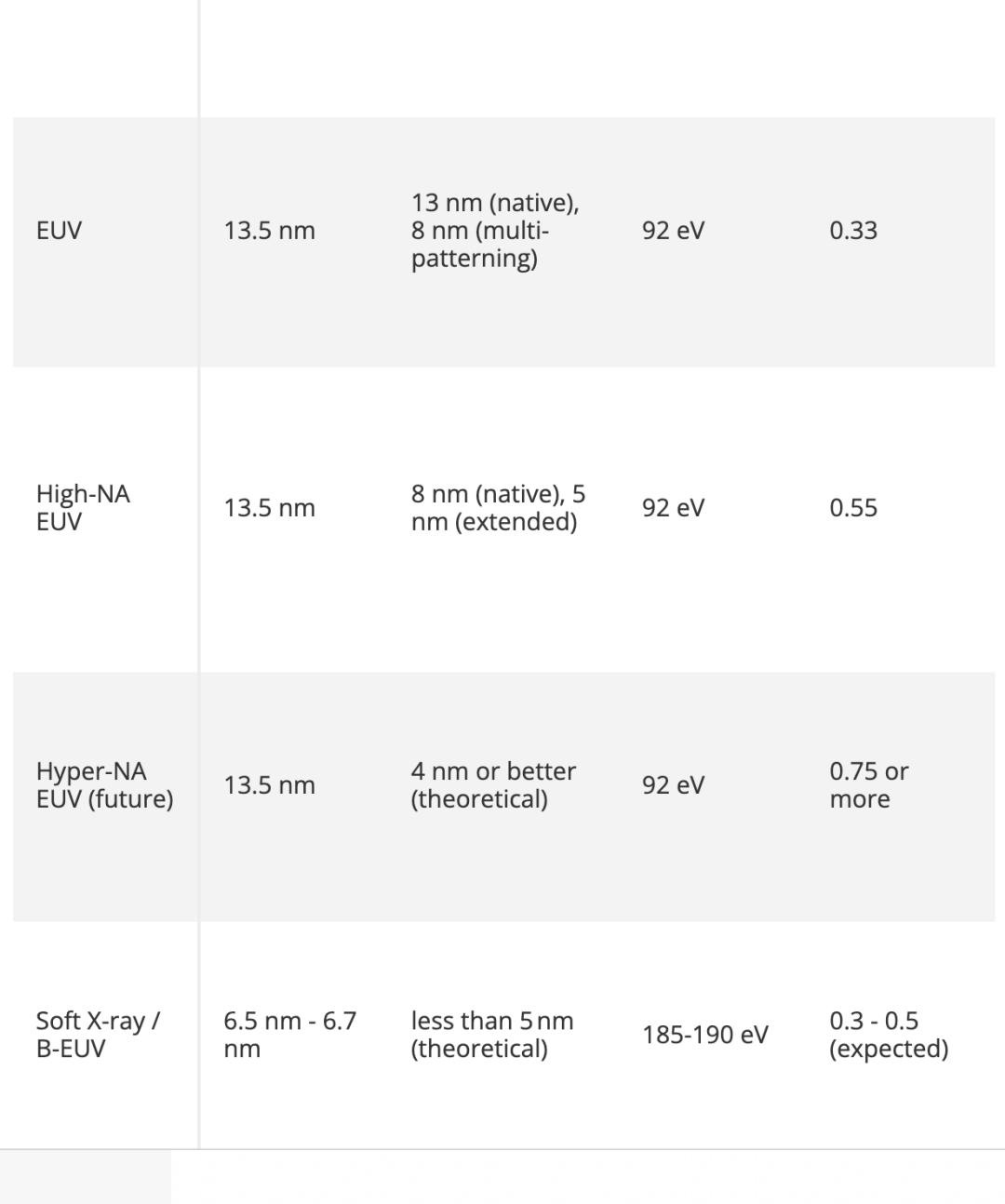

据《Cosmos》援引《自然》杂志发表的一篇论文报道,约翰霍普金斯大学的研究人员公布了一种新的芯片制造方法,该方法使用波长为 6.5nm ~ 6.7nm 的激光(也称为Soft X ray),可以将光刻工具的分辨率提高到 5nm 及以下。

科学家将他们的方法称为“Beyond-EUV”(BEUV)——这表明他们的技术可以取代行业标准的 EUV 光刻技术——但研究人员承认,他们目前还需要数年时间才能制造出哪怕是实验性的 B-EUV 工具。

一种“Beyond-EUV”的技术

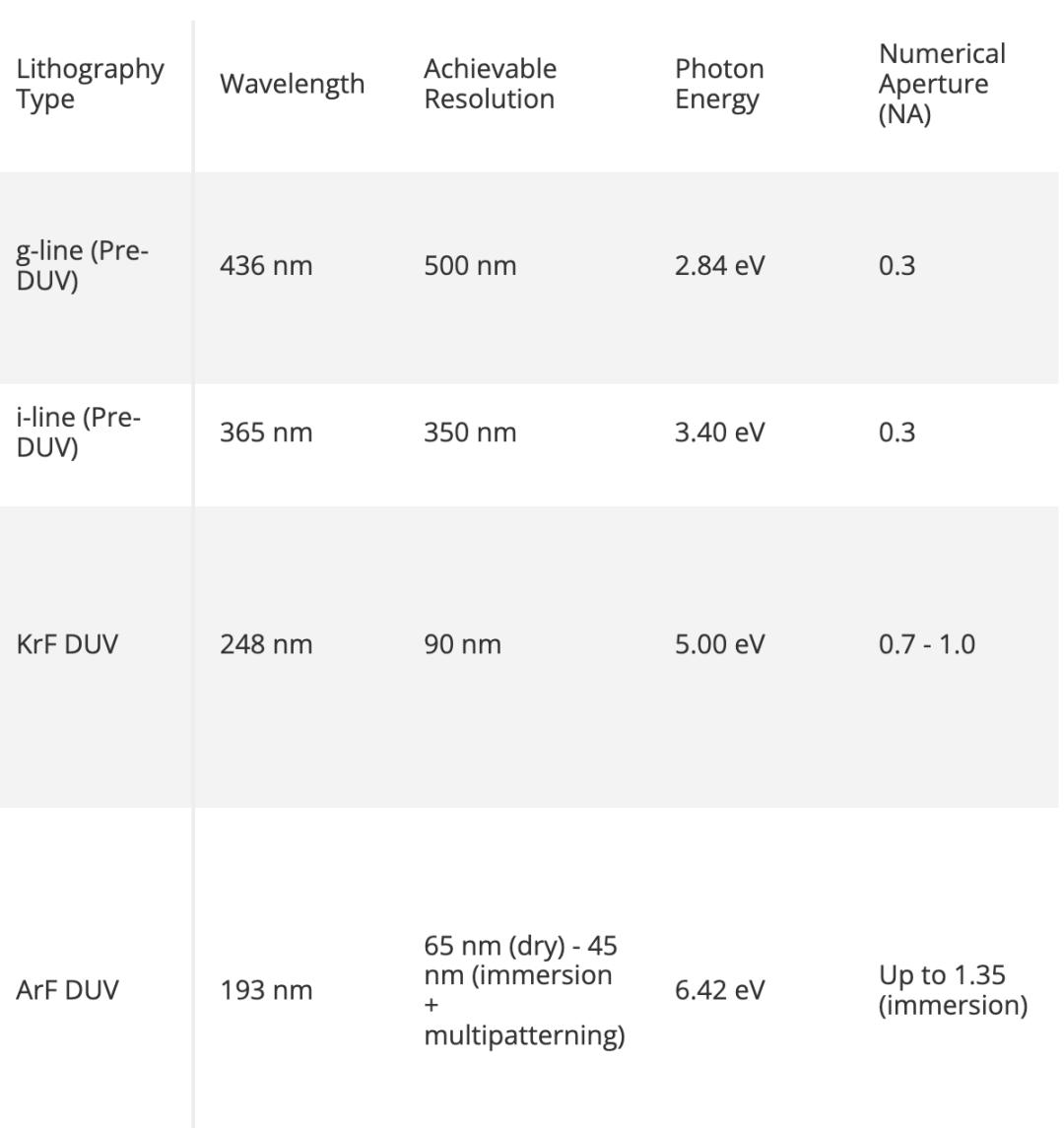

熟悉光刻技术的读者都知道,为了获得更高的光刻分辨率,要么增加数值孔径 (NA),要么缩短波长(或两者兼而有之)。数值孔径是指光聚焦的角度。角度越大,光斑越小,分辨率越高。

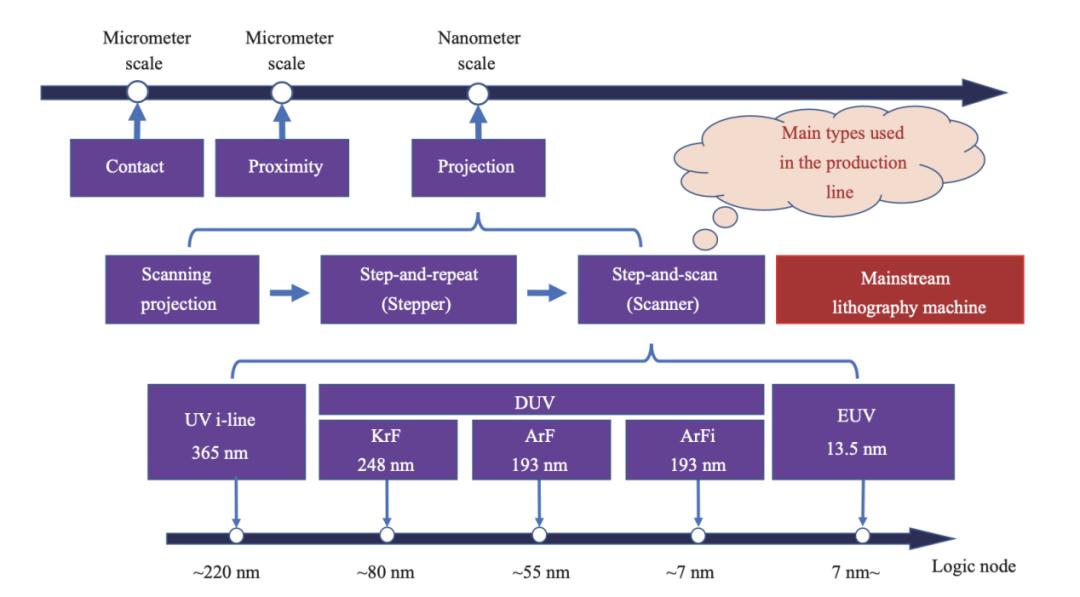

具体到波长方面,如文章《集成电路装备光刻机发展前沿与未来挑战》所说,自1961年第一台光刻机诞生以来,光刻机经历了接触式→接近式→投影式的发展路线,如今以投影式中的步进扫描式光刻机为主流。光刻机所使用的光源波长从最早的紫外光源(ultraviolet, UV),如g线(波长436 nm)、i线(波长365 nm)光源,发展到以KrF(波长248 nm)、ArF(波长193 nm)为代表的深紫外光源(deep ultraviolet, DUV),再到现在波长13.5 nm的极紫外光源(extreme ultraviolet, EUV)。

而之所以会是这样的演进步伐,则是科学家们基于对这些设备及物理原理考量实现的。以DUV和EUV为例,DUV 由准分子激光器产生。研究人员测试了大量气体以识别高发射效率的发射器。最终,他们得到了一些良好的发射器,如 KrF(248 nm)、ArF(193 nm)和 F2(157 nm),并基于它们开发了光刻机。

另一方面,EUV 极易被任何物质吸收,即使是最好的镜子也会吸收很大一部分。即使你找到了一个强大的 EUV 发射器,如果没有一个好的镜子,你就无法制造 EUV 机器。换句话说,EUV 的速率限制因素是镜子而不是光发射器。所以你需要在不同的材料上测试很多波长。最佳波长是 13.5 nm,在多层 Mo/Si 镜上的反射率高达 70%。这就是为什么当前的 EUV 机器基于该波长。

至于文章开头谈到6.7nm波长之所以被看到是下一个选择,那是因为它具备第二高的反射率,大约是 13.5 nm 的一半。从理论上看,我们可以建造这个波长的 EUV 机器。但这里有一些需要注意的地方:

首先,虽然 6.7 nm 的反射率仅略低于 13.5 nm(61% vs 70%),但应该记住,EUV 光在到达晶圆之前需要反射 11 次,这意味着任何轻微的缺点都会乘以 11。如果你算一下,6.7 nm 的透射效率只有 13.5 nm 的四分之一。

其次,多层镜需要不同层之间发生建设性干涉才能达到最佳反射率,这意味着波长和镜子周期之间的任何轻微不匹配都会大大降低反射率。这种影响在较短的波长下更为明显。你可以看到,13.5 nm 的反射率曲线像一座塔,而 6.7 nm 的曲线像一根针。这就对光源提出了严峻的挑战。

但从行业发展看来,B-EUV 光源尚未成熟。许多研究人员尝试了多种产生 6.7 nm 波长辐射的方法(例如,钆激光产生的等离子体),但目前尚无行业标准方法。其次,由于这些较短的波长光子能量较高,与芯片制造中使用的传统光刻胶材料相互作用较差。第三,由于 6.5nm 至 6.7nm 波长的光几乎会被所有物质吸收而不是反射,因此此前尚未生产出用于此类辐射的多层镀膜镜。

最后,这些光刻工具必须从零开始设计,目前还没有生态系统来支持这些设计,包括组件和耗材。总而言之,打造一台B-EUV机器(或软X射线机器?)需要在光源、投影镜、光刻胶,甚至像薄膜或光掩模这样的耗材方面取得突破。

光源上的几种选择方案

为了实现这个方案,过去一段时间有厂商在相关光源和各类技术上突破。例如在去年年底,位于加利福尼亚州的一家实验室将为极紫外 (EUV) 光刻技术的下一次发展奠定基础。

该项目由劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 牵头,旨在推动 EUV 光刻技术的下一个发展阶段,其核心是实验室自主研发的驱动系统——大孔径铥 (BAT) 激光器。据该实验室介绍,该项目将测试 BAT 激光器能否将 EUV 光源效率提高至目前行业标准二氧化碳 (CO2) 激光器的 10 倍左右。

一家名为Inversion 的初创公司也正在利用一种名为LWFA(Laser Wakefield Acceleration)的现象制造出紧凑、高功率的光源。据介绍,LWFA 利用强激光脉冲与等离子体的相互作用,在极短的距离内将电子加速到极高的能量。这个过程类似于冲浪者在船后尾流中冲浪:电子在等离子波中“冲浪”,并在行进过程中获得能量。

Inversion 预计,公司可以利用LWFA在短距离内将电子加速到数GeV的能量。这些高能电子随后穿过自由电子激光器,该激光器利用磁结构使电子发射出精确波长的相干光。LWFA 可以将用于产生高能光的传统粒子加速器缩小 1000 倍,缩小到桌面大小,也就是从几公里大小缩小到一米左右。

按照他们预估,Inversion 计划使用其先进的光源投射图案,就像传统的 EUVL 一样,但该光源可调至 13.5nm 或更低的波长,下一代目标波长为 6.7nm。

此外,还有一家名为Lace Lithography AS的初创公司,正在开发一种光刻技术,该技术使用向表面发射的原子来定义特征,其分辨率超出了极紫外光刻的分辨率。该公司在其网站上声称:“通过使用原子代替光,我们为芯片制造商提供了领先当前技术 15 年的功能,并且成本更低、能耗更低。”

初创公司xLight也正在透过自身的技术来突破传统EUV,自由电子激光器(FEL)就是他们的选择。据介绍,这本质上是一种高功率光源,利用电子产生不同波长的光。粒子加速器是一种推进带电粒子的系统。

坦白说,自由电子激光器(FEL)和粒子加速器并非新鲜事物。多年来,公司、研发机构和大学一直拥有并运营着粒子加速器,用于产生质子、中子和夸克等微小的亚原子粒子。这些系统通常用于物理学和其他科学应用。自由电子激光器(FEL)早已存在。

在xLight的技术中,电子首先被注入粒子加速器,然后进入自由电子激光(FEL)。xLight表示:“FEL利用来自粒子加速器的电子,并使其穿过具有周期性磁场的波荡器,从而产生相干的高强度光束。”

简单来说,EUV 光是在加速器中产生的。然后,EUV 光通过类似光子管道的装置从粒子加速器设备传输到晶圆厂。此时,EUV 光会被引导至子晶圆厂。子晶圆厂内有各种独立的系统,称为“翻转站”。根据 xLight 的视频,每个翻转站都专用于上层晶圆厂的一款 EUV 工具。在操作过程中,EUV 光被传输到子晶圆厂区的每个旋转工位。然后,每个旋转工位接收光并将其引导至晶圆厂楼上的 EUV 系统。这反过来又为 EUV 设备提供能量。

在这种情况下,EUV光刻设备本身并不包含LPP光源。相反,EUV光是在粒子加速器中产生,然后传输到晶圆厂的EUV设备。这是描述复杂工艺的简单方法。

尽管如此,xLight 的 FEL 光源产生的功率比目前的 LPP 装置高出 4 倍。xLight 表示:“通过提供高达 4 倍的 EUV 功率,晶圆厂可以优化图案改进、提高生产率和良率,从而每台扫描仪每年可额外创造数十亿美元的收入,并将每片晶圆的成本降低约 50%。此外,单个 xLight 系统最多可支持 20 台 ASML 系统,使用寿命长达 30 年,从而将资本和运营支出降低 3 倍以上。”

理论上,xLight 的技术可以用于低数值孔径 EUV、高数值孔径 EUV 甚至超数值孔径 EUV。在研发方面,ASML 正在开发 0.75 超数值孔径 EUV 技术,该技术的目标是实现更远的未来。

xLight 还有一个可能的切入点。该公司是Blue-X 联盟的成员。Blue-X 由 EUV Litho 组织,正在提议使用 6.7nm 波长的 EUV 光刻技术。6.7nm EUV 也是一项极具未来感的技术。目前,Blue-X 拥有 70 个成员组织。

光刻胶方面,迎来新突破

近日,约翰·霍普金斯大学在光刻胶上迎来了新的突破。

美国约翰霍普金斯大学化学与生物分子工程教授迈克尔·萨帕西斯 (Michael Tsapatsis) 的研究团队发现,像锌这样的金属能够吸收B-EUV光并发射电子,进而引发一种名为咪唑的有机化合物发生化学反应。这些反应使得在半导体晶圆上蚀刻出非常精细的图案成为可能。

有趣的是,虽然锌在传统的 13.5nm EUV 光下表现不佳,但在较短波长下却非常有效,这凸显了将材料与正确的波长匹配的重要性。为了将这些金属有机化合物应用于硅晶片,研究人员开发了一种名为化学液相沉积 (CLD) 的技术。该方法可以生成一种名为 aZIF(amorphous zeolitic imidazolate frameworks)的薄层,这些层状材料呈镜面状,生长速度为每秒 1 纳米。

CLD 还可以快速测试不同的金属-咪唑组合,从而更容易找到不同光刻波长的最佳搭配。虽然锌非常适合 B-EUV,但该团队指出,其他金属在不同波长下的性能可能更好,这为未来的芯片制造技术提供了灵活性。

“由于不同波长与不同元素的相互作用不同,因此在一种波长下处于劣势的金属,在另一种波长下可能表现良好,”Tsapatsis 解释道。他重申:“锌对于极紫外线辐射来说不是很好,但它对于 B-EUV 来说是最好的材料之一。通过调整这两种成分(金属和咪唑),你可以改变吸收光的效率和后续反应的化学性质。这为我们创造新的金属有机配对开辟了道路。令人兴奋的是,至少有10种不同的金属可以用于这种化学反应,还有数百种有机物。”

虽然这项研究主要集中在用于微芯片制造的光刻胶上,但研究人员预计他们的发现也将有益于其他图案和薄膜应用,例如传感器和分离膜。

尽管研究人员尚未解决B-EUV的全部挑战(例如光源功率、掩模版),但他们突破了最关键的瓶颈之一:找到能够在6纳米波长光下工作的光刻胶材料。他们发明了CLD工艺,将均匀的aZIF薄膜涂覆到硅片上。他们通过实验表明,某些金属(例如锌)可以吸收软X射线并发射电子,从而引发咪唑基抗蚀剂中的化学反应。

然而B-EUV 仍面临诸多挑战,且该技术尚未明确进入大众市场。不过,CLD 工艺的应用范围相当广泛,无论是在半导体领域还是非半导体领域。