1.超导新突破!中科大科学家发现“混搭”镍基超导体

2.清华大学材料学院李敬锋课题组合作在无铅压电薄膜材料研究领域取得新进展

3.北京大学集成电路学院成果荣获2025年度“CCF科技成果奖”自然科学奖一等奖

1.超导新突破!中科大科学家发现“混搭”镍基超导体

近日,中国科学技术大学团队等在杂化镍酸盐(La5Ni3O11)单晶中发现高压诱导的高温超导电性。这一发现拓展了镍基高温超导体材料家族,为高温超导机理研究提供了新平台。

高温超导机理仍然是谜

超导材料具有零电阻与完全抗磁性(又称迈斯纳效应),使得超导体在电力传输、磁悬浮列车、核磁共振成像、粒子加速器及可控核聚变等方面具有重要应用价值。然而,超导作为宏观的量子现象,通常是在接近绝对零度的温度下发生,限制了超导材料的使用。

2019年,科学家实现了超导转变温度9K至15K超导电性,让镍基超导体研究成为热点。2023年,我国科学家相继在具有双层NiO2平面的La3Ni2O7,以及具有三层NiO2平面的La4Ni3O10中,发现高压诱导的超导电性,且超导转变温度突破液氮温区。

目前,高温超导机理仍然是人类未解的科学谜团之一。探索新的高温超导材料家族,有助于揭开高温超导机理的神秘面纱。

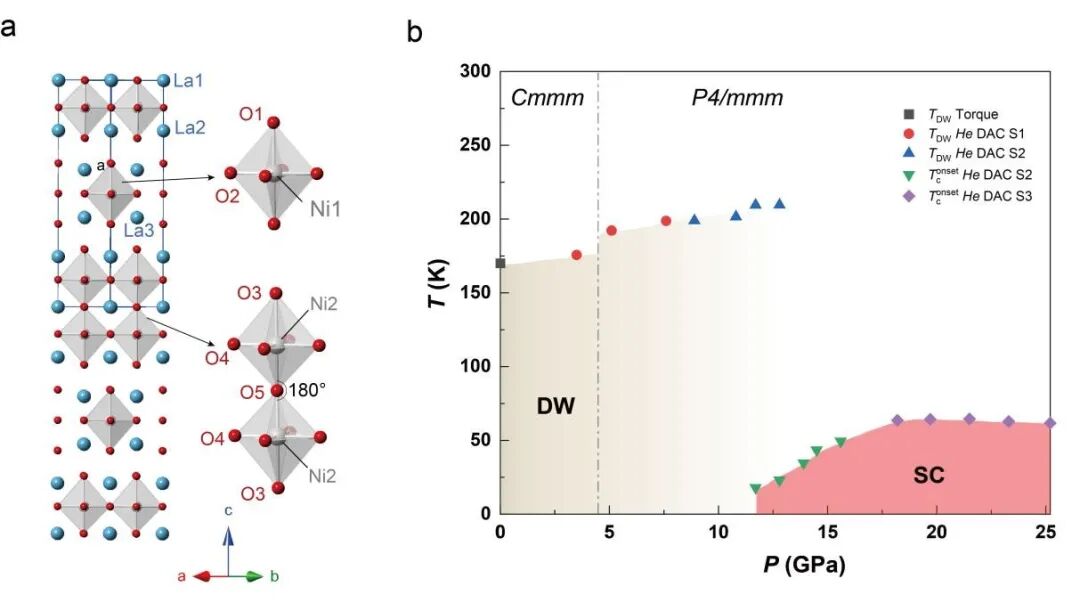

▲La5Ni3O11的晶体结构(a)和高压相图(b)

超导研究新思路

镍酸盐材料La3Ni2O7和La4Ni3O10中的多层钙钛矿结构子单元(RNiO3)n,被认为是超导相的基本构建单元。常压下,两个材料在130K至150K附近都可观察到密度波转变,从而抑制超导电性出现。

此前研究表明,随着压力增加,NiO6八面体的畸变和倾斜被抑制,约在15GPa时发生从正交结构到四方结构的高压诱导结构转变,超导电性随之出现。因此,普遍认为具有四方结构的(RNiO3)n是产生超导电性的先决条件。

对此,科研团队开展了进一步的系统研究,在常压下合成了具有四方结构的La4Ni3O10和La3Ni2O7,并进行压力下的输运测量。

结果表明,高压下的超导电性与常压下的密度波转变存在重要关联。四方结构的La4Ni3O10和La3Ni2O7在常压下没有密度波转变,因而在高压下没有表现出超导电性。而在常压下具有密度波转变的正交结构La4Ni3O10和La3Ni2O7,在高压下均展现出超导电性。

这表明,密度波转变而非结构相变,是镍基材料在压力下出现超导电性的重要先决条件,为镍基超导机理的理解和理论研究提供了思路。

镍基超导体家族增添新成员

在上述工作的基础上,科研团队进一步探讨了更广泛的镍酸盐材料。La5Ni3O11是独特的“杂化”镍酸盐,其结构由La3Ni2O7和La2NiO4层交替堆叠而成,常压下同样具有一个约170K的密度波转变。

科研团队通过高压电输运研究发现,随着压力逐步增加,常压下的密度波转变温度呈现逐渐升高的行为,基本不受压力诱导的正交-四方结构相变的影响。

在压力升高到约12GPa时,密度波相变突然消失,并伴有超导电性出现,表明压力诱导了一个密度波相与超导相的一级相变。当压力进一步升高至约21GPa时,该体系展现出最佳的超导转变,其零电阻超导转变温度Tc达到54K。

同时,科研团队通过高压抗磁性测量,在最佳压力附近观察到迈斯纳效应,超导体积分数达70%,表明其超导电性为体超导。

继La3Ni2O7和La4Ni3O10之后,“杂化”镍酸盐材料高压下超导电性的发现,为镍基高温超导体家族增添了新成员,并证明了双层钙钛矿结构(RNiO3)2是重要的高温超导结构单元,为探究镍基材料中的高温超导机理提供了新的材料体系。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41567-025-03023-3压电材料具有力电转换功能,在传感器和驱动器中具有广泛的应用。随着微机电系统(MEMS)技术的快速发展,高性能压电薄膜材料受到广泛关注。然而,薄膜材料的性能仍显著低于块体材料,且其性能提升进展缓慢。为了满足更广泛的应用需求,特别是应变线性度高、频率和温度稳定性好的高性能压电薄膜材料是近年来铁电压电材料研究领域的前沿之一。

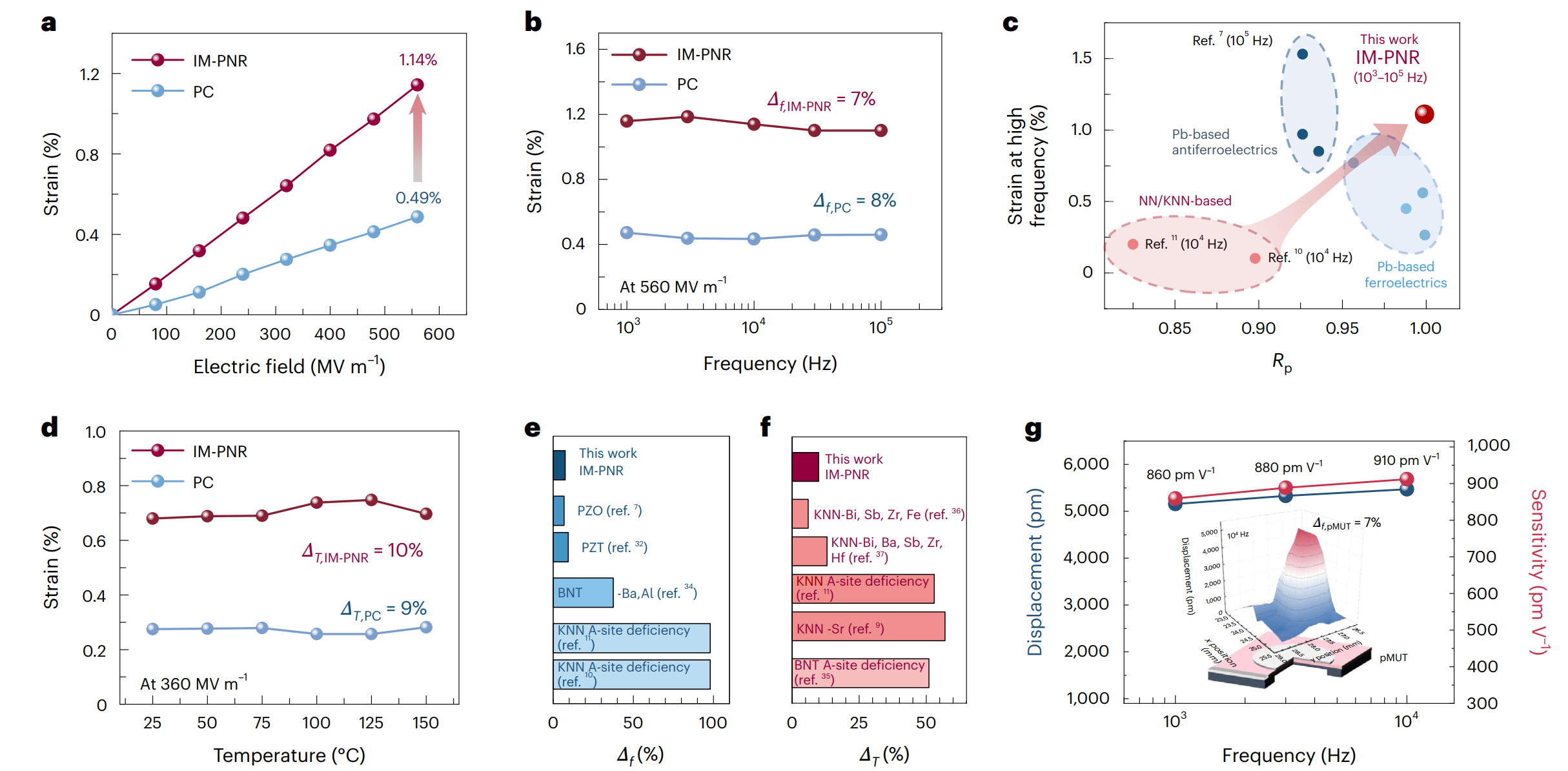

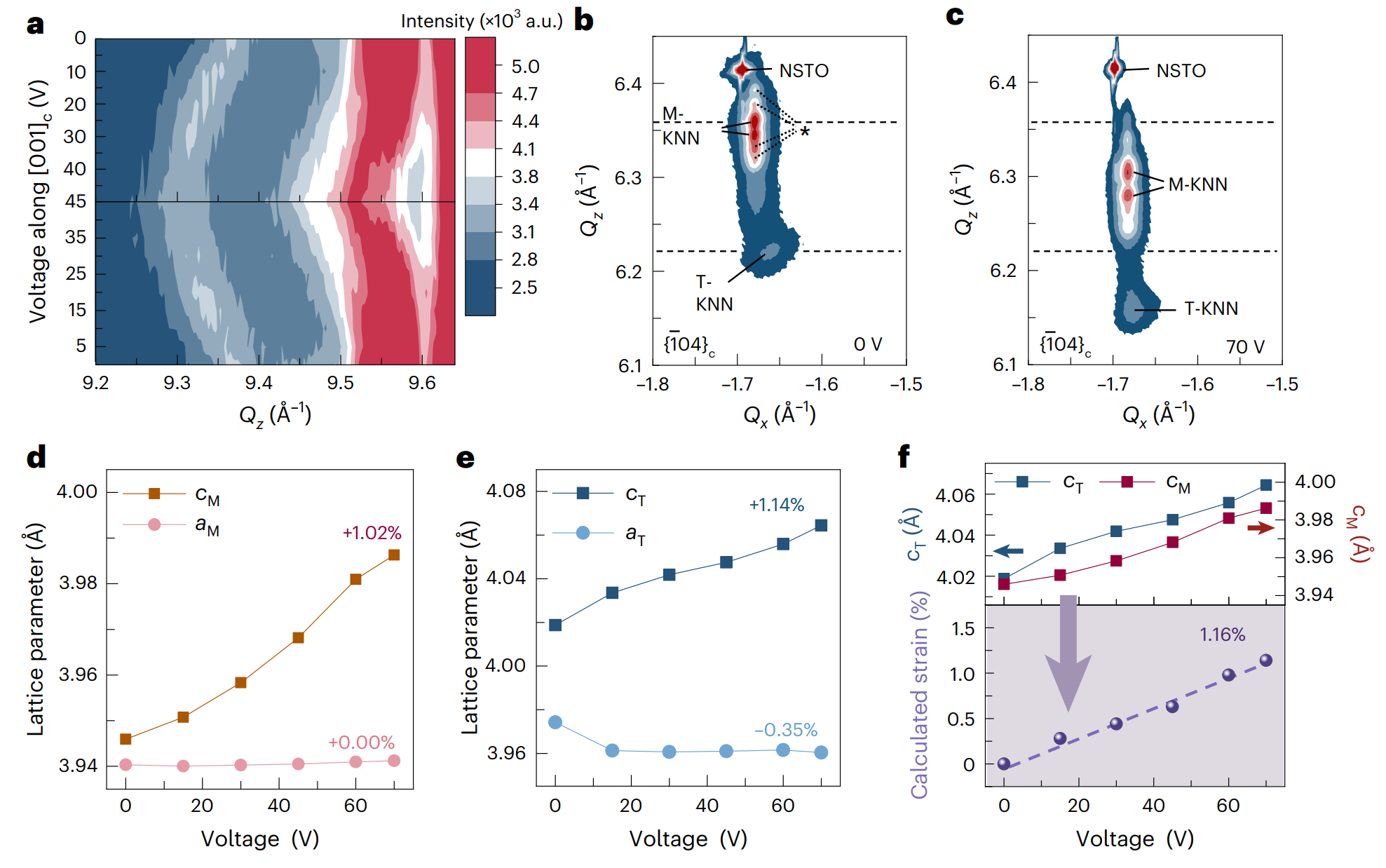

近期,清华大学材料学院李敬锋教授课题组基于无铅压电陶瓷的长期研究成果,通过合作研究在高性能无铅压电薄膜的制备技术与结构及性能调控方面取得重要进展,发现在铌酸钾钠(KNN)基薄膜中通过工艺优化可形成互锁网络状双相结构,显著提升其压电性能,实现高达1.14%的压电应变。该材料不仅线性度极佳,还在1~100kHz的宽频率范围内表现出突出的稳定性,应变变化率低至7%。

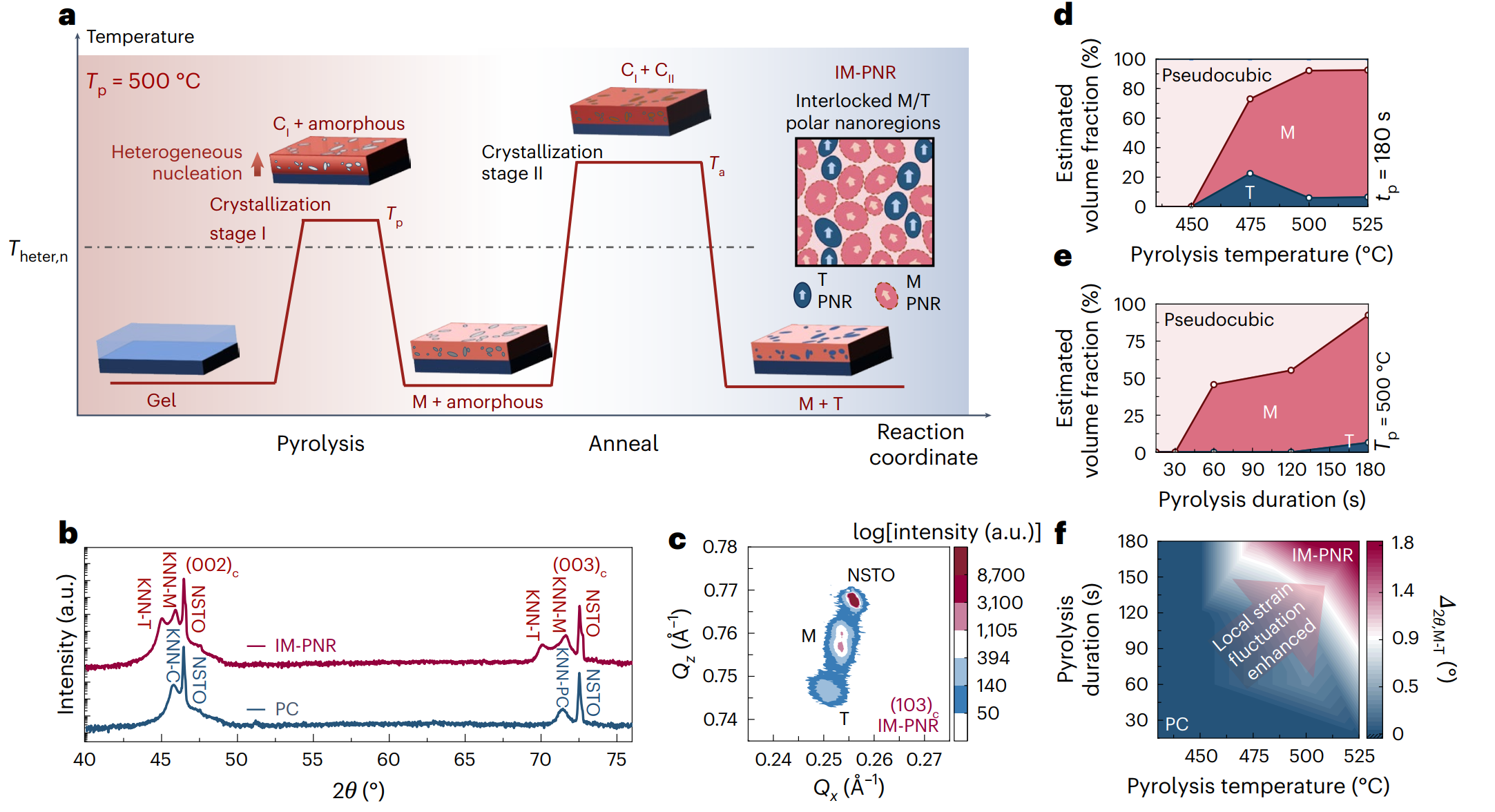

研究发现,在化学溶液旋涂法制备薄膜的过程中引入两步结晶工艺,可有效调控外延薄膜的结晶相组成和纳米极性微区结构(polar nanoregion,PNR)。在第一步结晶过程中,利用界面形核诱导的应力促进单斜(M)相的形成;随后,在更高温度的第二步结晶过程中,促使剩余非晶相完全结晶形成四方(T)相。通过精确调控热处理参数,可实现对薄膜中M相与T相体积分数的调控以及纳米极性微区尺度的优化,最终构建出具有显著增强局域应变效应的互锁单斜相纳米极性微区(IM-PNR)结构。

图1.通过两步结晶法实现纳米极性构型的协同调控

与传统一步结晶法制备的薄膜相比,基于两步结晶法获得的IM-PNR结构薄膜的压电应变超出2倍,同时维持了良好的应变线性,并具有了优异的频率与温度稳定性:在103至105Hz的频率范围内,应变变化率仅约7%;在25°C至150°C的温度区间内,变化率也仅为10%。基于此薄膜制备的pMUT原型器件也展现出高位移灵敏度和频率稳定性,证明了其在高频驱动应用中的巨大潜力。

图2.IM-PNR类型薄膜的应变、线性度和稳定性

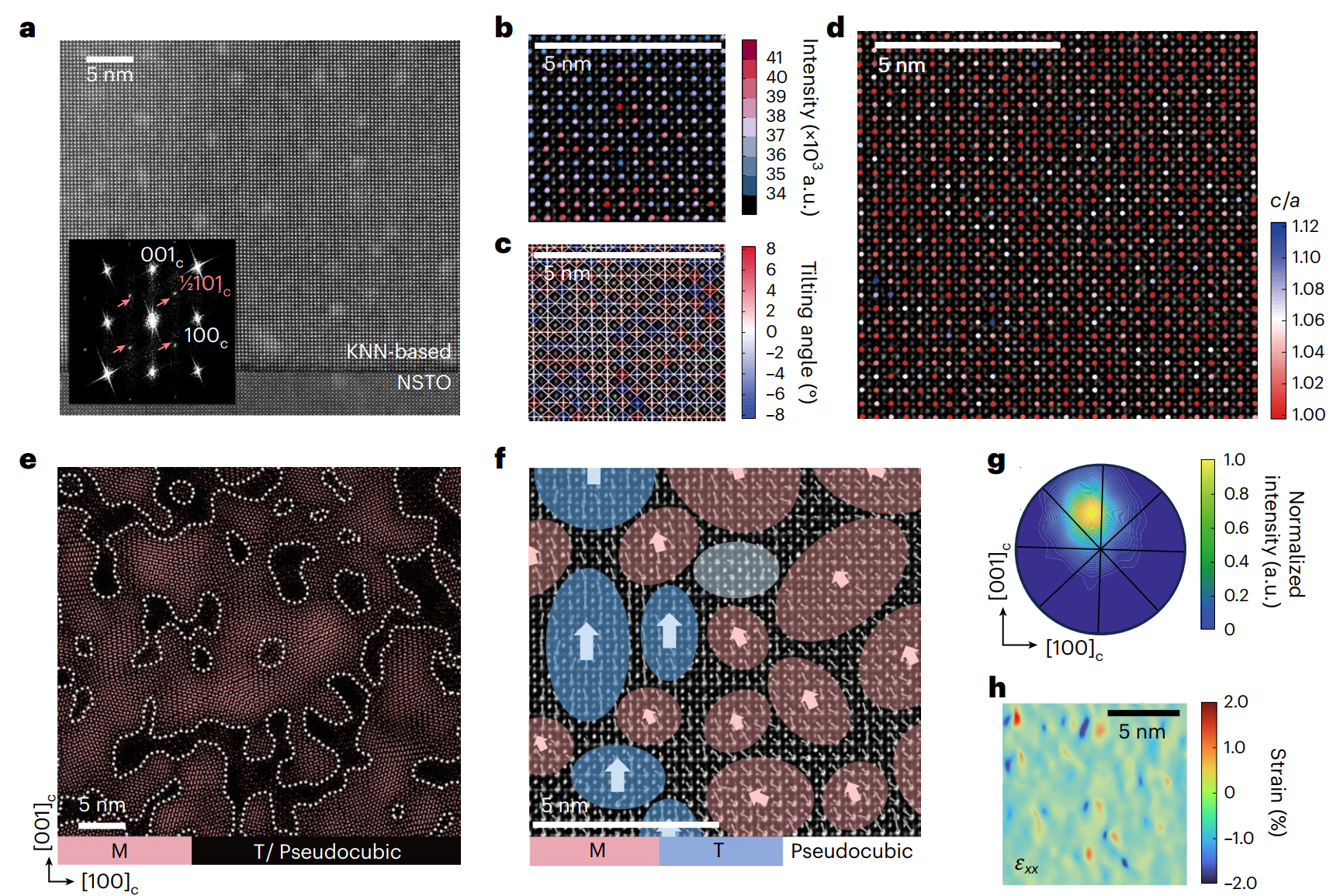

为深入理解性能提升的物理机制,研究团队利用积分差分相位衬度扫描透射电子显微镜技术直接观测到了薄膜中相互交织的单斜与四方极性纳米区域。这种极性纳米微区使压电性能倍增,且极化矢量翻转具有对外电场高频信号的快速响应,促进了宽频域内的极化动力学,从而稳定地增强了较大高频范围内的应变响应。同时,由多元掺杂和两步结晶法协同促进的微区异质性更好地实现了相界弥散,使M+T双相结构在更宽温度范围内实现了稳定共存,显著改善了KNN基薄膜电致应变的温度稳定性。

图3.IM-PNR型薄膜的纳米极性构型

结合原位电场同步辐射X射线衍射与相场模拟,团队进一步揭示了优异电致应变线性的起源。发现电场作用下M相与T相之间几乎没有相互转化,而微观晶格常数变化值(~1.16%)与实测宏观应变数值(1.14%)一致。M与T相区域各自的晶体衍射结果进一步揭示:不同对称性、边界条件的M和T相PNR中产生的两种极化切换机制,它们之间的协同互补效应进一步促进了薄膜的应变线性。

该工作不仅发现了新的相结构调控和压电应变机制,也为研发具有高可靠性、大应变且线性响应的高频铁电压电薄膜提供了一种前景广阔且工艺简便的策略。

图4.IM-PNR型薄膜的原位结构演化

研究成果以“互锁单斜相纳米极性微区产生的大线性高频应变”(Large linear high-frequency strain by interlocked monoclinic polar nanoregions)为题,于年9月29日在线发表于《自然·材料》(Nature Materials)。

清华大学材料学院2025届博士毕业生程月雨杉为论文第一作者,清华大学材料学院教授李敬锋、澳大利亚伍伦贡大学/香港城市大学教授张树君、中国科学技术大学副教授罗震林和英国曼彻斯特大学教授大卫·霍尔(David A. Hall )为论文共同通讯作者。其他重要合作者包括北京科技大学讲师施小明、清华大学材料学院舒亮博士、北京理工大学教授黄厚兵、清华大学材料学院副教授李千、清华大学材料学院教授钟敏霖。研究得到国家自然科学基金委基础科学中心项目和清华大学新型陶瓷全国重点实验室自主科研项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41563-025-02354-z

3.北京大学集成电路学院成果荣获2025年度“CCF科技成果奖”自然科学奖一等奖

9月21日,中国计算机学会(CCF)公布了2025年度“CCF科技成果奖”评选结果。由北京大学集成电路学院作为第一完成单位的项目“面向人工智能领域的定制架构设计理论与方法”(完成单位:北京大学、中国人民解放军国防科技大学、上海交通大学;主要完成人:孙广宇、董德尊、张宸、关义金、梁云、王润声)荣获自然科学奖一等奖。

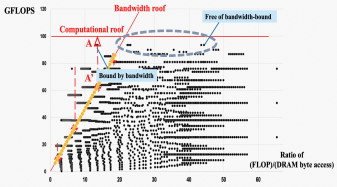

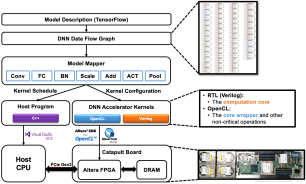

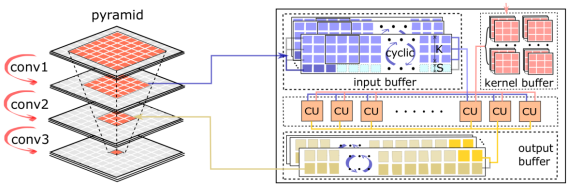

随着人工智能领域对芯片算力、能效和可靠性等指标的需求飞速增长,受限于摩尔定律的放缓,通用处理器架构已难以满足这些严苛需求。因此,发展面向特定领域需求的定制架构芯片已成为支撑人工智能发展的核心基础。该项目针对领域定制架构设计中缺乏系统性理论指导和自动化设计工具的核心难题,提出了一套面向芯片定制架构设计的资源表征与综合评估理论,并在此基础上,发展了软硬件协同自动化设计、“算法-架构”协同优化、“架构-工艺”协同可靠性仿真等创新设计方法,显著提升定制架构的处理效率与设计效率。

图1: (a) 架构表征与评估理论; (b) 架构自动化设计方法; (c) 架构协同优化方法

项目取得的八篇代表作论文发表于芯片架构设计与自动化领域的国内外顶级会议与期刊,谷歌学术总引用达4501次,Scopus他引2605次。项目成果获得了国际学术界的高度认可:其定制架构设计理论成果入选FPGA会议名人堂,为亚太地区首次获此殊荣;其自动化设计方法成果斩获IEEE TCAD 2019 Donald O. Pederson最佳论文奖,实现了国内单位在该奖项上的零的突破。

在应用方面,本项目成果已成功应用于天河超算及专用智能计算机的研制,并指导了多款人工智能芯片的设计与实现。同时,相关理论和方法被NVIDIA、Intel、AMD、三星、华为、台积电、Synopsys等全球集成电路领军企业参考引用,充分证明了其重要的实用价值与广泛的行业影响力。

背景介绍:

“CCF科技成果奖”授予在计算机科学、技术或工程领域具有重要发现、发明、原始创新,在相关领域有一定国际影响的优秀成果。2025年度共收到推荐/申报项目94个,经过评选,CCF奖励委员会决定授予“面向人工智能领域的定制架构设计理论与方法”项目、“极端环境下近邻嵌入的微弱目标视觉计算关键技术及应用”项目、“开放麒麟(openKylin)操作系统及开源社区”项目等38个项目2025年度CCF科技成果奖。详情见CCF网站:

https://www.ccf.org.cn/Awards/Awards/2025-09-21/848657.shtml