1.上海交大集成电路学院陈铭易课题组在精密传感接口芯片领域取得重要进展;

2.上海交通大学物理与天文学院陈国瑞团队发表PRL:菱方多层石墨烯莫尔超晶格中多种关联电子物态的竞争与涌现;

3.我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题

1.上海交大集成电路学院陈铭易课题组在精密传感接口芯片领域取得重要进展

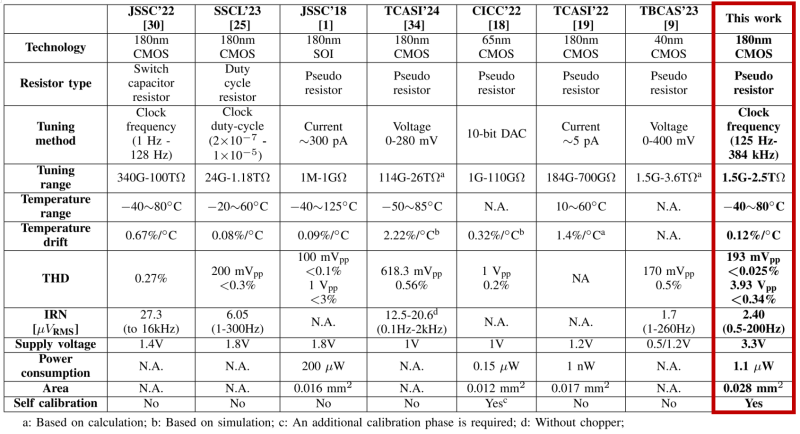

近日,集成电路学院(信息与电子工程学院)陈铭易副教授课题组在精密传感接口芯片领域取得重要进展,提出了适用于脑机接口、水声信号检测等各类精密传感接口的片上伪电阻精密自动校准技术,成功解决了一项关键技术难题,为可精确调谐的片上超高阻值电阻的规模化量产奠定了基础,相关成果以“A 25.8% 3σ/µ-Accuracy, 0.12%/℃ Temperature Drift Sigma-Delta Modulation Calibrated Pseudo-Resistor with GΩ to TΩ Tuning Range”(一种具有25.8% 3σ/µ精度、0.12%/℃温漂、GΩ至TΩ量级调节范围的ΣΔ调制校准型伪电阻)为题发表于《IEEE Journal of Solid-State Circuits(JSSC)》上。

研究背景

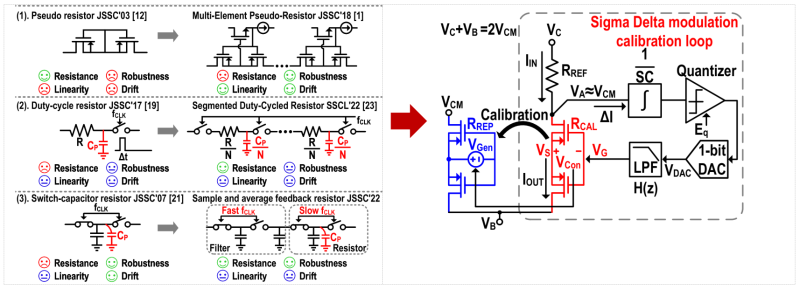

在以脑机接口为代表的各类精密传感接口电路中,超高阻值电阻(>100GΩ)是完成精密信号调理的重要部件之一。当前实现超高阻值片上电阻的主流技术路线有伪电阻、占空比电阻、开关电容电阻等三种方式,然而面临精度低、温漂高、工艺鲁棒性和线性度差等一系列技术挑战。因此,如何实现高性能、低成本、可量产的超高阻值片上电阻,是困扰业界多年的共性关键技术难题之一。

研究内容

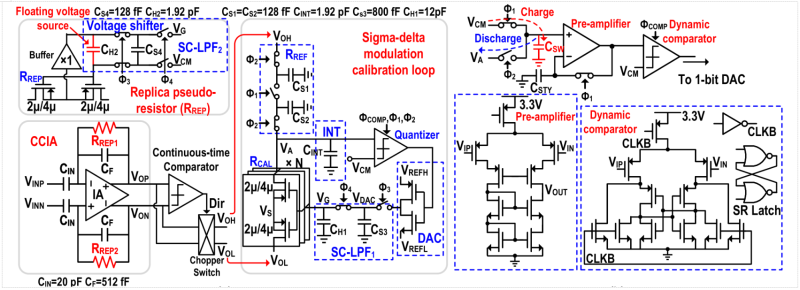

该研究创新提出一种基于Σ∆调制环路的主从校准架构,利用闭环反馈对片上伪电阻进行精密自动校准。校准后的伪电阻具有“自举”栅源电压,其阻值受时钟频率精确调控,并达到开关电容参考电阻值的40倍,从而成功实现了相对精度高、温漂低、线性度好、调谐范围宽的低成本超高阻值片上电阻,进而基于该校准伪电阻,实现了可精确调谐高通频率的高线性度低噪声电容耦合仪表放大器,广泛适用于脑机接口、水声信号检测等精密传感接口领域。

研究成果

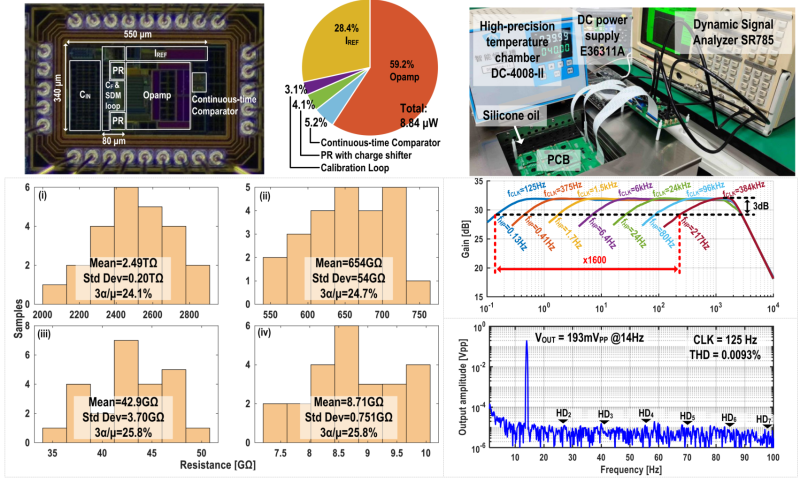

芯片采用180nm 标准CMOS工艺流片,片上伪电阻自动校准电路功耗和面积分别仅为1.1μW 和0.028mm2。测试结果表明,校准伪电阻的阻值可在1.5GΩ至2.5TΩ范围内精确调谐。在-40℃至80℃温区内,平均温漂为0.12%/℃,相比未校准伪电阻减小二个数量级,与片上多晶硅电阻相当。室温下阻值相对精度(3σ/μ)为25.8%,相比未校准伪电阻提升超一个数量级。电容耦合仪表放大器可实现精确调谐的0.13~217Hz高通截止频率,总谐波失真仅为0.0093%,线性输出摆幅高达3.93VPP,0.5~200Hz带宽内输入参考噪声为2.4μVrms。研究成果广泛适用于脑机接口、水声信号检测等各类精密传感接口领域,成功解决了领域内一大共性关键技术难题,为可精确调谐的片上超高阻值电阻的规模化量产奠定了基础。(文章来源:上海交通大学)

2.上海交通大学物理与天文学院陈国瑞团队发表PRL:菱方多层石墨烯莫尔超晶格中多种关联电子物态的竞争与涌现

近日,上海交通大学物理与天文学院陈国瑞课题组在Physical Review Letters上发表题为“Switchable Chern Insulators and Competing Quantum Phases in Rhombohedral Graphene Moiré Superlattices”的研究论文,并入选Editors' Suggestion。该研究在菱方堆垛六层石墨烯/氮化硼莫尔超晶格体系中,首次系统揭示了可切换的陈绝缘体(Chern Insulator)以及在整数和分数填充数的多种关联与拓扑量子相之间的竞争关系。

石墨烯莫尔超晶格因其独特的平带效应与强库仑相互作用,成为探索强关联电子态与拓扑物态的重要平台。尤其是菱方(ABC)多层石墨烯,因其能带随层数增加而迅速变平,成为孕育新型量子态的天然体系。然而,如何在这一体系中实现对量子相的可控调控,进而理解此体系中的多种相互作用,是领域内的核心问题。

研究团队在精心设计和制备的两种不同转角的菱方六层石墨烯/氮化硼异质结中,观测到一系列具有代表性的关联量子相:

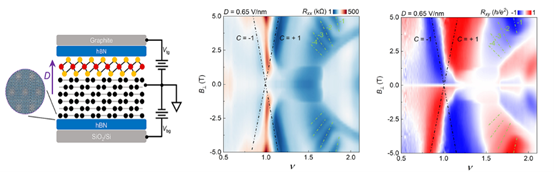

1. 可切换陈绝缘体:在电子填充数 ν = 1 处,发现陈数可在 +1 与 −1 之间可逆切换,揭示了体与边界轨道磁化之间的竞争。

图1. 电子填充数ν = 1处的可切换C=±1的陈绝缘态

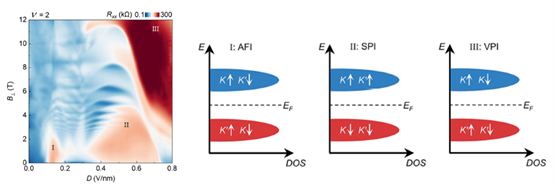

2. 多重绝缘相竞争:在 ν = 2 处,依赖于垂直电场与磁场的调控,出现自旋反铁磁绝缘体、自旋极化绝缘体以及谷极化绝缘体三种不同相态,反映出复杂的同位旋对称性破缺机制。

图2. 电子填充数ν = 2处的三种关联绝缘体的竞争

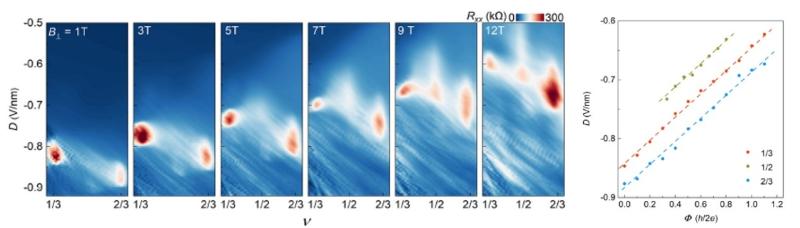

3. 分数填充绝缘态:在分数填充 1/3、2/3 和 1/2 处,团队进一步观测到电荷密度波(CDW)以及条纹相(stripe phase)导致的关联绝缘态,展示出莫尔超晶格下的可调控分数量子相,并且观察到不同分数填充态跟磁通量的普适线性关系。

图3. 分数填充的CDW和stripe phase绝缘态及其对磁通量的统一线性关系

这一系列结果揭示了电荷、自旋、谷自由度与拓扑之间的丰富耦合机制,为理解菱方多层石墨烯莫尔超晶格提供了重要实验依据。该工作表明,菱方多层石墨烯的多种自由度的竞争可通过外场调控,进而实现不同量子态的精准切换,为探索和揭示手性超导、分数陈绝缘体等奠定了基础。(文章来源:上海交通大学)

3.我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题

记者从中国科学院物理研究所获悉,由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。

全固态金属锂电池被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,固态电解质与金属锂电极的界面接触问题一直是制约其产业化的难题。传统做法依靠笨重的外部设备持续施压,但锂电极和电解质之间仍然存在大量微小孔隙和裂缝——这不仅会缩短电池寿命,还可能带来安全隐患。

为破解这一困境,研究团队在电解质中引入了碘离子。在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。

经测试,基于该技术制备出的原型电池经历数百次循环充放电后,性能依然稳定,远超现有同类电池水平。据介绍,这种新设计不仅制造更简单、用料更省,还能让电池更耐用,未来有望为人形机器人、电动航空、电动汽车等领域带来更安全高效的能源解决方案。

美国马里兰大学教授、固态电池专家王春生评价道:“该研究解决了制约全固态电池商业化的关键瓶颈问题,为实现其实用化迈出了决定性一步。”(文章来源:新华网)