1.北京大学物理学院赵宏政课题组与合作者实现时间回旋晶体;

2.清华大学林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展;

3.西安交大郗凯团队在锂金属电池领域取得重要进展;

4.南科大林龙扬课题组在非易失存算一体芯片领域取得重要进展;

1.北京大学物理学院赵宏政课题组与合作者实现时间回旋晶体;

近日,北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所赵宏政助理教授课题组与合作者在非平衡物相及量子模拟领域取得重要进展。研究团队利用金刚石中的碳-13核自旋作为量子模拟器,通过含时驱动实现一类全新非平衡物相-时间回旋晶体。2025年10月14日,相关成果以《时间回旋晶体的实验观测》(“Experimental observation of a time rondeau crystal”)为题,在线发表于《自然-物理》(Nature Physics)上。

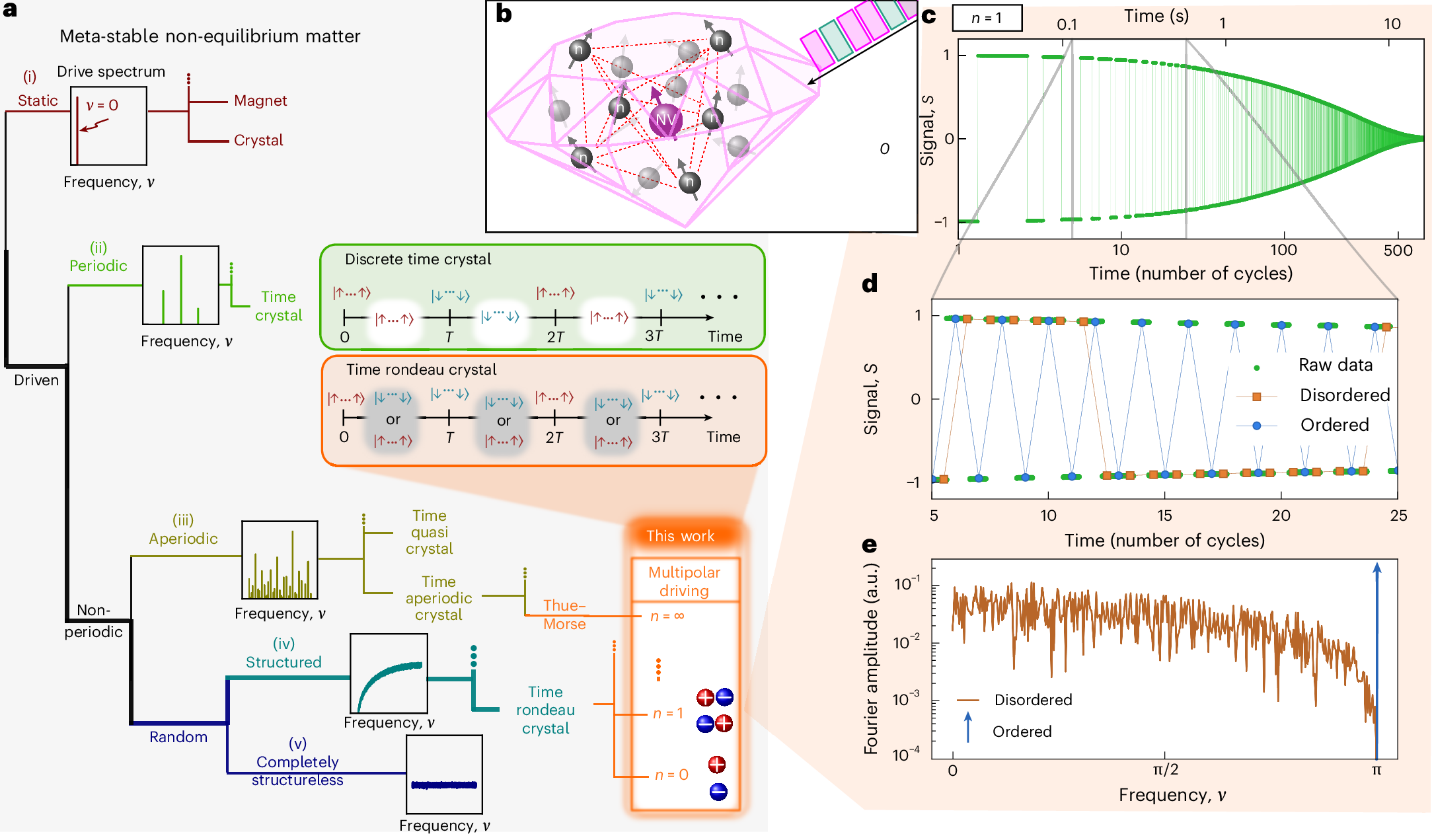

将有序和无序的概念定义为自然界的组织原则,是科学和哲学最古老的探索之一。水以固态、液态和气态存在是日常生活中常见的现象,但这也体现了这些概念的复杂性。在高压下,液相和气相的界限变得模糊。固态的冰相,既展现出长程空间有序,也同时具有短程无序:氧离子形成了具有长程有序的晶体结构,但氧离子中的质子在较短的长度尺度上表现出高度的无序性。近年来,人们对序的研究从平衡态拓展至非平衡系统中,极大丰富了可能涌现的全新物质状态。一个典型的例子就是时间晶体(图a,ii):在周期性驱动(Floquet)的多体系统中,空间平移以及离散时间平移不变性被打破,因此时间晶体在空间和时间上都展现出长程有序性。然而,一个亟待解决的重要问题是,非平衡系统是否能够超越传统的Floquet框架,展现出更加丰富的时空结构。

团队揭示了由非周期但有一定结构的驱动所导致的全新的时间序。如图a所示,类似于空间中的准晶体可以通过动量空间的衍射图样来进行系统性研究,团队提出了一种基于驱动的连续傅里叶谱的时间序分类方法。

原理示意图

此项研究表明,打破驱动中的周期性可以产生奇特形式的时间序;这包括确定性的准周期性驱动所诱发的时间准晶体(图a,iii),到完全无结构的随机驱动(图a,v)。介于两者之间的是结构化的随机驱动(图a,iv),可以实现短时间尺度上的无序与长时间尺度上的有序共存。这种长程有序和短程无序的共存可以在固态晶体(特别是冰)的空间结构中观察到。直到最近,赵宏政和合作者在理论上预言了它在时间中的存在。在古典音乐中,由一个重复主题(这里对应长时间上的有序)与一个对比鲜明的变奏主题(此处对应短时间中无序)交替组成的乐段被称为回旋曲。音乐中最著名的回旋曲例子之一是莫扎特的《土耳其进行曲》。因此,团队将这种新的时间序称为回旋序。此项工作的关键,便是在超极化的碳-13核自旋(图b)的宏观系统中,成功观测到了这种时间回旋序(图c,d)并系统分析了其性质,包括傅里叶谱(图e)、存活寿命以及如何进行信息的编码等。

此项工作将量子调控的手段从周期性驱动拓展至非周期调控,极大丰富了非平衡系统中的新奇量子多体物相,为构建量子模拟以及量子计算平台提供了强有力的工具,具有重要的科学价值和应用前景。

美国加州大学伯克利分校的博士生Leo Moon以及德国马克斯-普朗克复杂系统物理研究所的博士生Paul Schindler为共同第一作者,赵宏政、马普所Marin Bukov研究员以及加州大学伯克利分校Ashok Ajoy教授为共同通讯作者。

10月20日,金属卤化物钙钛矿因其出色的光电性能、溶液法加工特性和优异的机械柔韧性,已成为柔性可穿戴光伏领域中最具发展前景的材料体系之一。然而,常用的柔性聚合物透明导电基板存在表面粗糙度大、溶液浸润性差、热传导速率慢等问题,导致高沸点溶剂二甲基亚砜(DMSO)易残留于钙钛矿层与下方传输层之间的埋底界面处,进而引发界面孔洞、结晶无序以及残余应力积累等问题,严重限制了柔性器件的光电转换效率与机械弯折稳定性。因此,解析DMSO残留的微观机理,并发展一种能够简洁、高效清除界面残留物的策略,已成为当前该领域亟待突破的关键科学问题。

2.清华大学林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展;

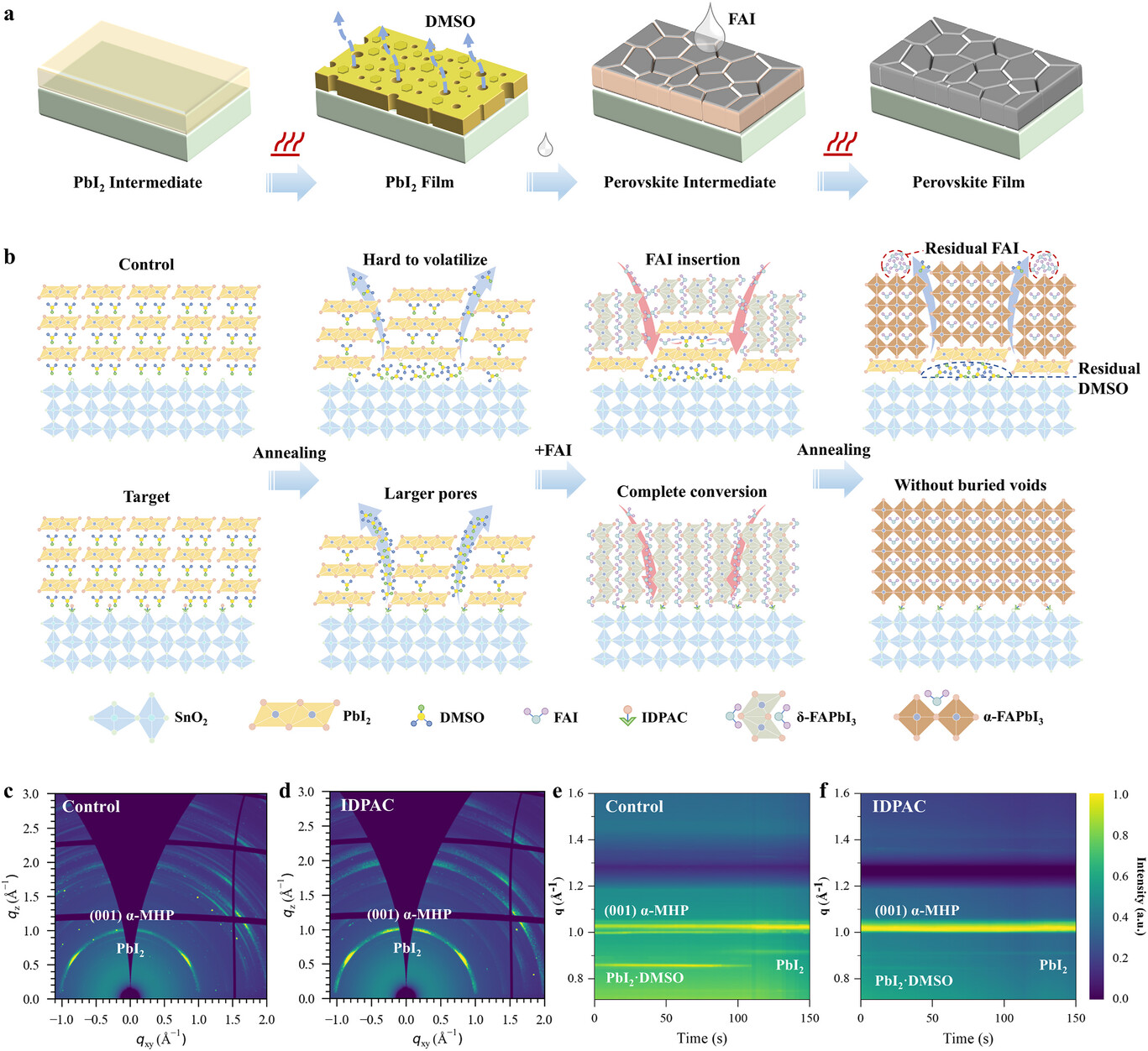

近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在柔性钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜(DMSO)残留去除方面取得重要研究进展。团队创新性地提出了一种双官能团分子工程策略,将具有羧酸基团和碘代基的3-碘丙酸(IDPAC)分子引入SnO2/钙钛矿埋底界面。IDPAC作为化学分子桥能够实现对SnO2氧空位和钙钛矿未充分配位铅的双面钝化,通过饱和界面缺陷削弱了其对DMSO的吸附作用,实现界面残留DMSO的高效原位清除,显著提升了钙钛矿薄膜的结晶质量,释放了残余拉应力,并增强了界面结合力。

图1.双官能团分子诱导的埋底界面DMSO快速清除机制

在顺序沉积法制备钙钛矿薄膜过程中,部分DMSO以配体形式嵌入PbI2晶格形成PbI2·DMSO络合物,而剩余DMSO挥发后造成多孔形貌。埋底界面的DMSO作为路易斯碱,被SnO2上的氧空位和PbI2中不饱和的Pb2+双重吸附,抑制了退火过程中的DMSO挥发,从而形成较致密的PbI2薄膜。浸渍FAI溶液后,FAI通过与PbI2·DMSO中的DMSO分子间交换生成δ-FAPbI3,但受限于孔径和表面张力,FAI渗透不完全,导致埋底界面残留PbI2,表面FAI富集,且吸附的DMSO难以去除。高温退火时,晶粒生长与晶界闭合进一步阻碍DMSO逸出,形成界面空洞。引入IDPAC修饰后,羧基与碘代基官能团分别钝化氧空位与配位不足Pb2+,削弱DMSO吸附并促进其充分挥发,形成疏松结构以利于FAI渗透和钙钛矿完全转化。原位掠入射广角X射线散射(GIWAXS)证明了退火过程DMSO的快速充分去除和钙钛矿结晶取向优化。

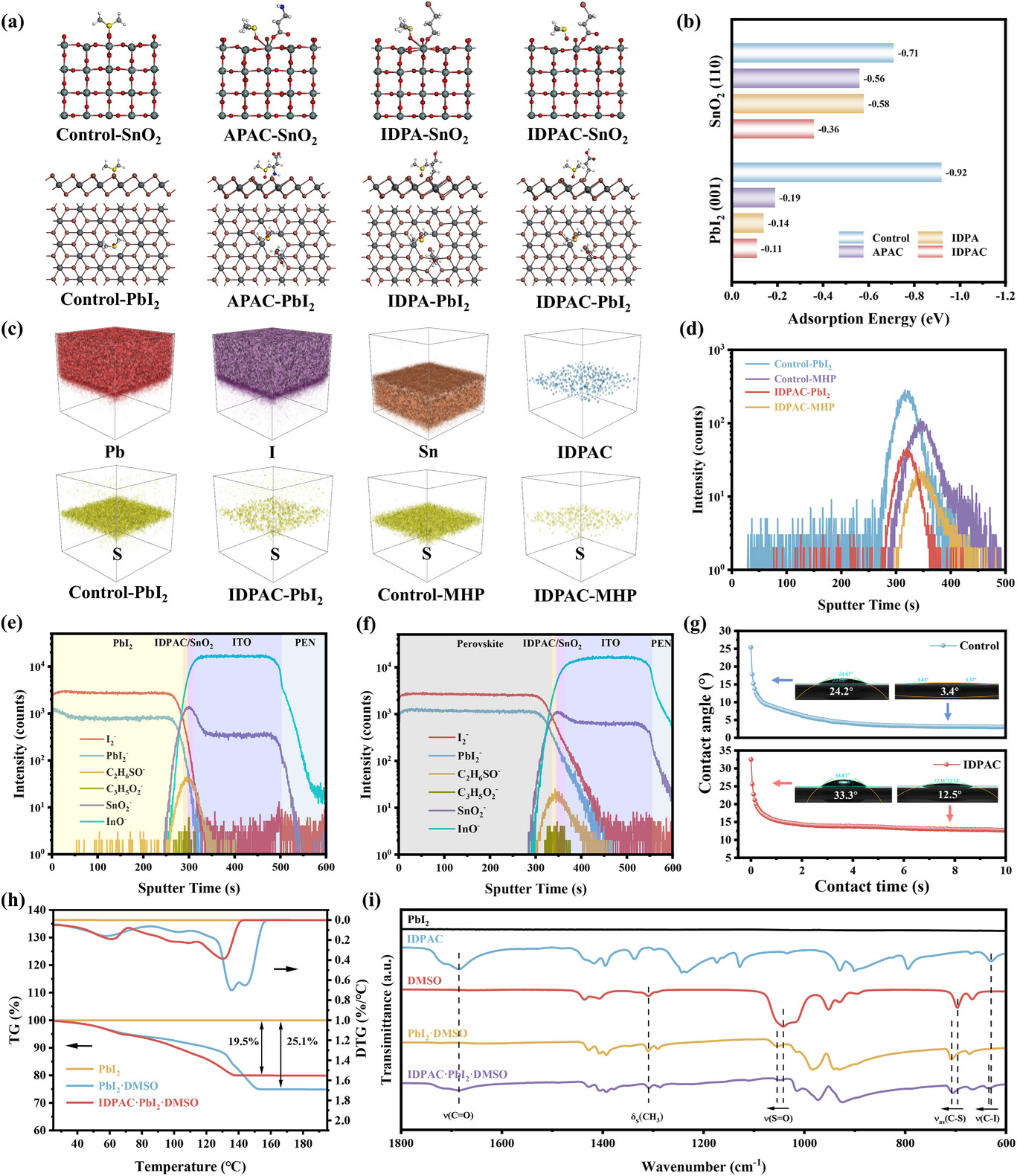

图2.柔性钙钛矿薄膜埋底界面残留DMSO的空间分布与吸附特性

理论计算结果显示双官能团分子显著降低了DMSO分子在SnO2和PbI2表面的结合能,有助于DMSO的充分挥发。飞行时间二次离子质谱确定了DMSO在PbI2与钙钛矿薄膜中的空间分布,并论证了DMSO残留量的显著降低。动态接触角,热重分析及红外光谱等综合分析表明IDPAC分子能够通过化学钝化削弱SnO2与PbI2对DMSO的吸附作用,从而获得埋底界面孔洞消除、残余应力应变松弛的高质量柔性钙钛矿薄膜。

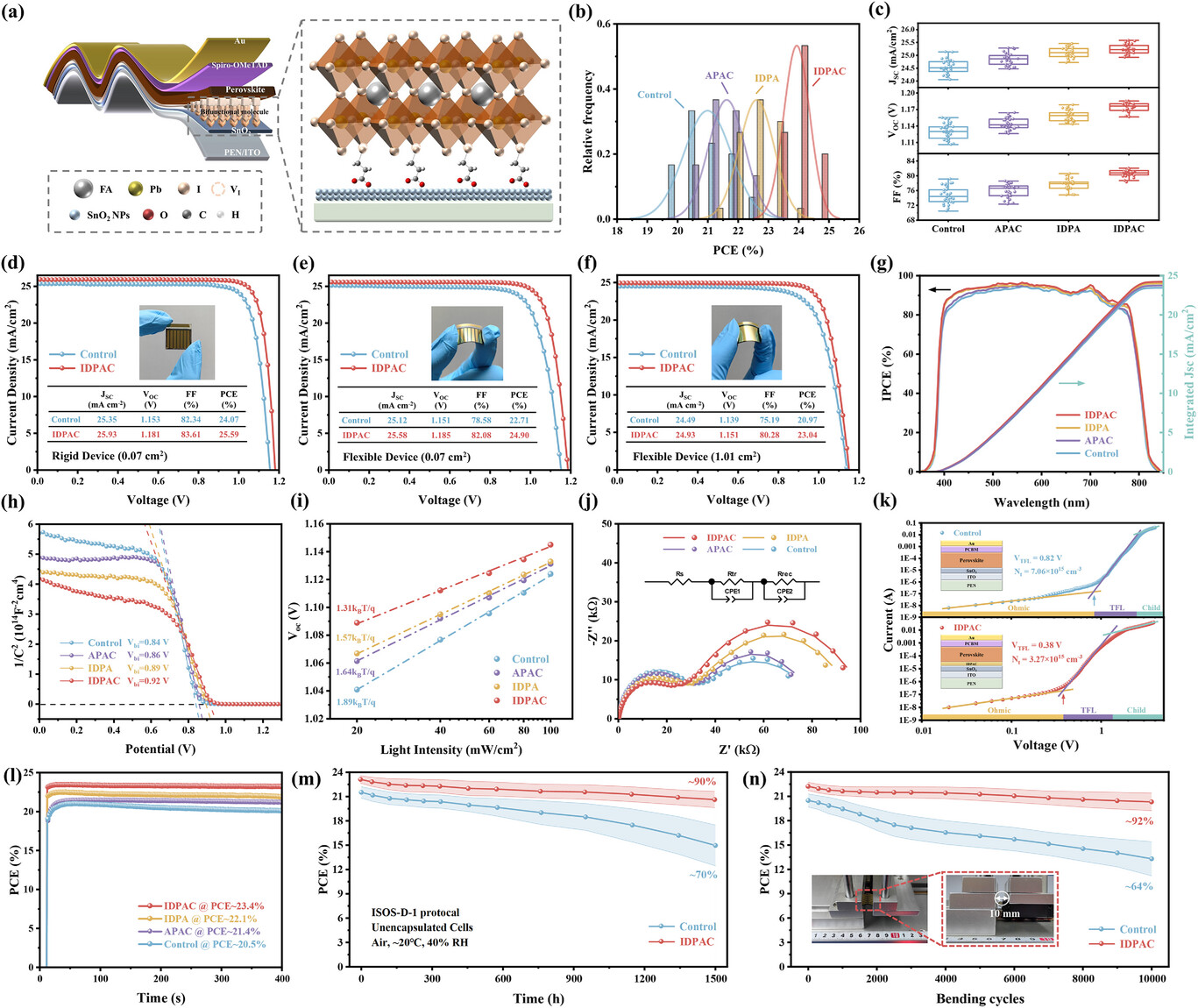

图3.柔性钙钛矿太阳能电池器件效率及稳定性

研究团队采用双官能团分子界面工程策略,成功制备出正式(n-i-p)结构的柔性钙钛矿太阳能电池,并实现了24.90%的冠军效率(认证24.39%),刚性器件最高效率25.59%(认证24.92%)。柔性电池在多种测试条件下均表现出出色的稳定性:在最大功率点(MPP)连续测试400s性能无衰减;未封装在空气中放置1500小时后,仍保持初始效率的90%以上;以5mm半径弯折10000次效率保持在92%。

研究成果以“揭示双功能分子诱导的顺序结晶过程中DMSO的充分挥发以实现高效稳固的柔性钙钛矿太阳能电池”(Revealing Bifunctional Molecules Induced Adequate DMSO Extraction in Sequential Crystallization toward Efficient and Robust Flexible Perovskite Solar Cells)为题,于10月16日发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)。

清华大学材料学院2022级博士生张子灵为论文第一作者,清华大学材料学院教授林红和厦门大学教授李鑫为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金委员会和科技部的支持。

3.西安交大郗凯团队在锂金属电池领域取得重要进展;

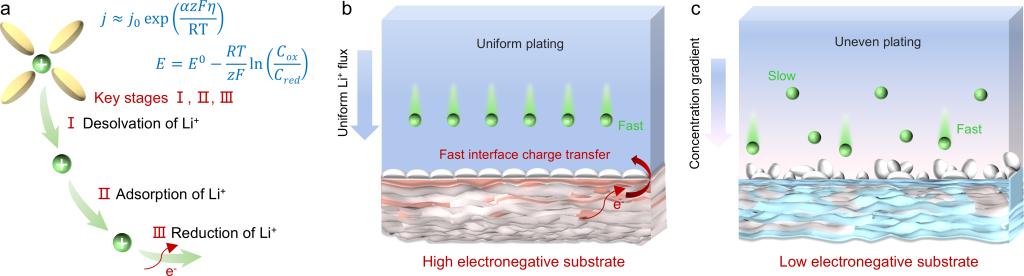

锂金属负极因其超高理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和最低电化学电位(-3.04 V vs. SHE),被视为下一代高能量密度储能体系的核心组件。然而,其“无宿主”特性导致在锂沉积过程中易形成枝晶或苔藓状结构,诱发剧烈体积膨胀、界面失稳及电解液持续分解等问题,严重制约其实际应用。尽管现有策略(如人工SEI构建、合金化宿主设计及三维集流体调控)在一定程度上可缓解枝晶生长,但多数方法依赖经验性设计,缺乏从原子尺度协同优化界面电场、离子分布与反应动力学的普适性理论框架。值得注意的是,电负性——这一表征原子吸引电子能力的基本物理量,长期以来尚未被系统用于锂金属电池的界面工程定向设计。理论上,提高表面端基的电负性可增强对Li⁺的吸附并排斥阴离子,从而加速Li⁺脱溶剂化过程,均匀化界面离子通量并引导稳定成核。

针对上述问题,西安交通大学化学学院郗凯教授团队聚焦于锂金属电池的负极界面调控与离子传输优化,提出了基于电负性调控的界面工程策略。通过精准设计二维MXene表面端基,构建出高电负性、亲锂性的限域界面,有效抑制了空间电荷积累,实现Li⁺通量的高度均匀化,并促进富Li2O SEI的原位形成。该策略使锂负极在1600次循环中仍保持99.41%的高库仑效率,并推动1 Ah磷酸铁锂软包电池实现238.06 Wh·kg⁻¹的高能量密度,展现出优异的快充与循环稳定性。

该研究成果以《高电负性基底赋能近电极锂离子快速传输:迈向可持续快充锂金属电池》(“Accelerating Near-Electrode Li⁺ Transport via High-Electronegativity Substrates for Sustainable Fast-Charging Lithium Metal Batteries”为题,发表在国际著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。西安交通大学化学学院为第一通讯单位,博士生刘春丽为第一作者,郗凯教授为通讯作者。

该工作得到了国家自然科学基金、秦创原高层次创新创业人才项目以及西安交通大学国家储能技术产教融合创新平台的支持。研究团队还感谢西安交通大学分析测试中心在材料表征方面提供的技术支持。同时,作者特别感谢张传芳教授、薛伟江教授、张淼教授、刘洋洋教授、徐谢宇等老师对本工作的悉心指导和帮助。

4.南科大林龙扬课题组在非易失存算一体芯片领域取得重要进展;

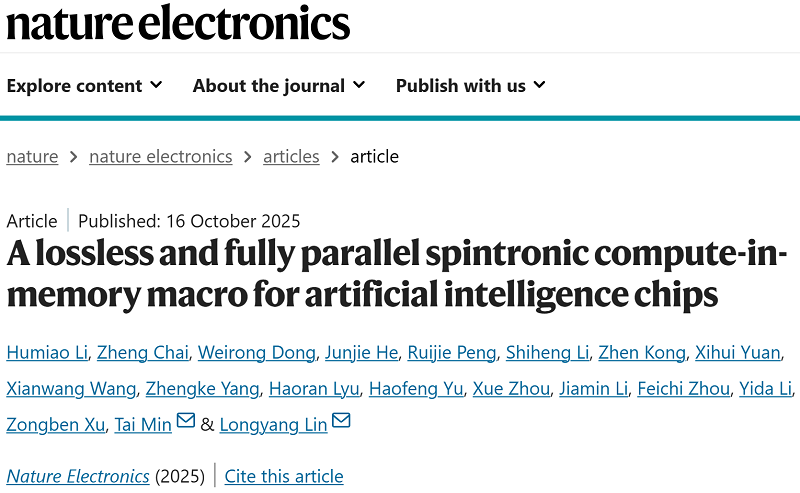

近日,南方科技大学深港微电子学院林龙扬课题组在非易失存算一体芯片领域取得重要研究进展。团队基于40纳米CMOS及STT-MRAM工艺,提出并流片验证了首个精度无损、全并行的数字式非易失存算一体芯片(nvDCIM, non-volatile Digital Compute-in-Memory),系统性解决了传统模拟式存算一体芯片在计算精度、可扩展性与鲁棒性上的瓶颈,并提出基于翻转率感知的网络训练方法以提升存算一体芯片在人工智能应用的能效。相关研究成果以“A lossless and fully parallel spintronic computeinmemory macro for artificial intelligence chips”为题发表于Nature Electronics(DOI:10.1038/s41928-025-01479-y)。研究由南方科技大学联合西安交通大学等单位共同完成,南方科技大学为论文第一单位和通讯单位。南方科技大学林龙扬助理教授、西安交通大学闵泰教授为论文的通讯作者。南方科技大学林龙扬课题组2024级博士研究生李瑚淼(南科大2018级本科毕业生,2022级硕士研究生)为论文的第一作者。

人工智能芯片的性能正日益受到传统冯·诺依曼架构中“存算分离”模式的制约,频繁的数据搬运导致高能耗与高延迟。非易失存算一体(nvCIM)架构将矩阵向量乘法(MVM)直接嵌入存储单元执行,从而显著降低数据移动的开销,为突破这一瓶颈提供了可行路径。然而,当前主流的模拟式nvCIM 架构存在计算精度受限、受工艺电压温度波动影响大、可扩展性差等问题。此外,在先进制程下,模拟电路中数模/模数转换器的设计也面临精度下降以及面积与功耗开销增大等挑战,限制了系统的可扩展性与鲁棒性。这些因素使得模拟式nvCIM 难以胜任物理信息神经网络(PINN)等对计算精度和可靠性要求严苛的人工智能驱动科学(AI for Science)研究任务。因此,如何在非易失存储上实现兼具高能效、高通量、全精度数字式计算,已成为该领域亟待突破的核心难题。

针对上述挑战,研究团队基于40纳米CMOS及STT-MRAM工艺,成功设计并流片验证了一款64 kb非易失数字式存算一体芯片,在存储单元、电路与算法三个层面实现了系统性创新:

1. 在存储单元层面,团队提出“单元内乘法与数字化” (IBMD,In-Bitcell Multiplication and Digitization),在STT-MRAM位单元中实现单比特输入与存储权重的乘法运算并直接输出数字化结果,等效实现数字“与”逻辑。该设计从源头避免使用模拟式nvCIM中常见的数模/模数转换器,有效提升了系统的鲁棒性与可扩展性。

2. 在电路层面,团队实现了全精度加法树与精度可重构累加器,支持4/8/12/16比特多种精度配置的输入与权重,实现了全并行、精度无损的MVM,在保证计算精度的同时大幅提升吞吐率。

3. 在算法层面,团队提出翻转率感知训练方法(Toggle-rate-aware Training),通过将存算一体阵列输入信号的比特翻转率作为正则项,融入神经网络损失函数中进行联合优化。该算法在不降低模型任务精度的前提下,显著降低了芯片在执行推理过程中的动态功耗,实现了软件与硬件协同优化能效的目标。

该研究展现了nvDCIM架构在实现高吞吐、高能效、无损数字式计算方面的综合潜力,为下一代高能效AI芯片提供了一条可靠路径。IBMD单元设计不仅成功在STT-MRAM中实现了高速数字逻辑运算,该方案还可进一步推广至其他阻性非易失存储技术,拓宽了nvDCIM的技术路线与应用场景。未来,团队将继续优化电路设计与芯片架构,推动存算一体芯片向更大容量发展,并探索在复杂AI系统中的集成应用。通过软硬件协同优化策略,该技术有望为打破“内存墙”、推动边缘与云端智能设备的高效能部署奠定坚实基础。

本研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金、深圳市高等院校稳定支持计划等项目资助。

图1:基于非易失存储的数字存算一体(nvDCIM)芯片动机与概述