1.厦大电子学院杨伟锋教授团队在第四代半导体氧化镓功率器件和深紫外光电探测器领域研究取得重要进展;

2.中国科大发表“以数据驱动实现稳定催化剂设计飞跃”的评述文章;

3.中国科大提出并实验验证基于测量的量子计算的资源理论框架;

4.2025年度“CCF王选奖”评选结果公告

1.厦大电子学院杨伟锋教授团队在第四代半导体氧化镓功率器件和深紫外光电探测器领域研究取得重要进展

学院杨伟锋教授团队在第四代半导体代表性材料氧化镓(Ga2O3)功率器件和日盲光电探测器研究方面取得重要进展。相关研究成果在Applied Physics Letters和IEEE旗下微电子器件制造领域的多个学术期刊上发表,这些成果为高性能Ga2O3器件的应用提供了重要支持。

六篇论文的第一作者分别为2021级博士生洪梓凡、2022级硕士生魏树博(与洪梓凡并列一作)、2023级博士生李颖、2024级博士生林嘉隆(两篇论文一作)以及2022级博士生彭行坤,通讯作者均为我院杨伟锋教授。

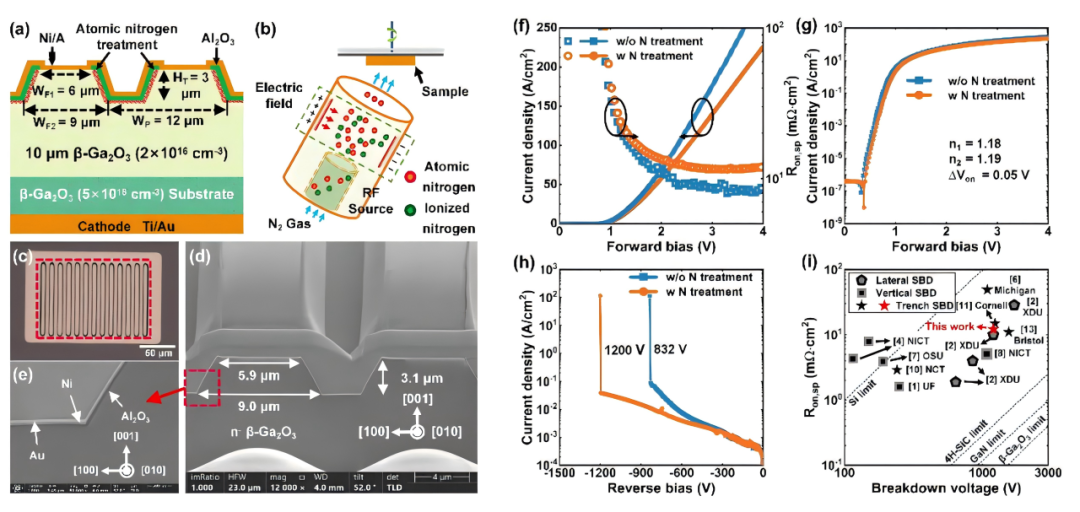

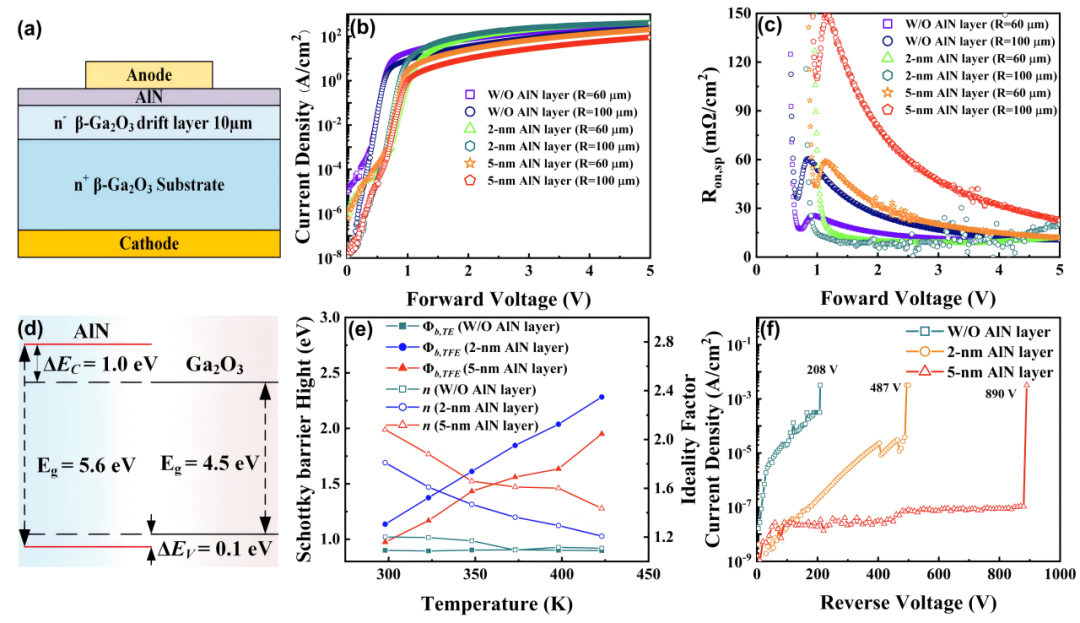

在Ga2O3功率器件方面,研究团队通过在Al2O3/β-Ga2O3界面进行原子氮处理,将垂直沟槽型β-Ga2O3金属-绝缘体-半导体(MIS)肖特基势垒二极管(SBD)的击穿电压从832 V提升至1200 V,同时保持了0.9 V的低开启电压和12.1 mΩ·cm2的低比导通电阻。研究成果如图1所示。同时,研究团队通过原子层沉积(ALD)技术在β-Ga2O3表面生长AlN薄膜,成功在金半界面处引入了AlN势垒层,显著提升了器件性能。所制备的平面型β-Ga2O3 SBD实现了低至0.1 μA/cm2的超低泄漏电流,其击穿电压从208 V大幅提升至890 V,同时仍保持较低的开启电压和较低的导通电阻。研究成果如图2所示。

图1 沟槽型β-Ga2O3 SBD结构和性能

图2 平面型β-Ga2O3 SBD结构、性能和能带示意图

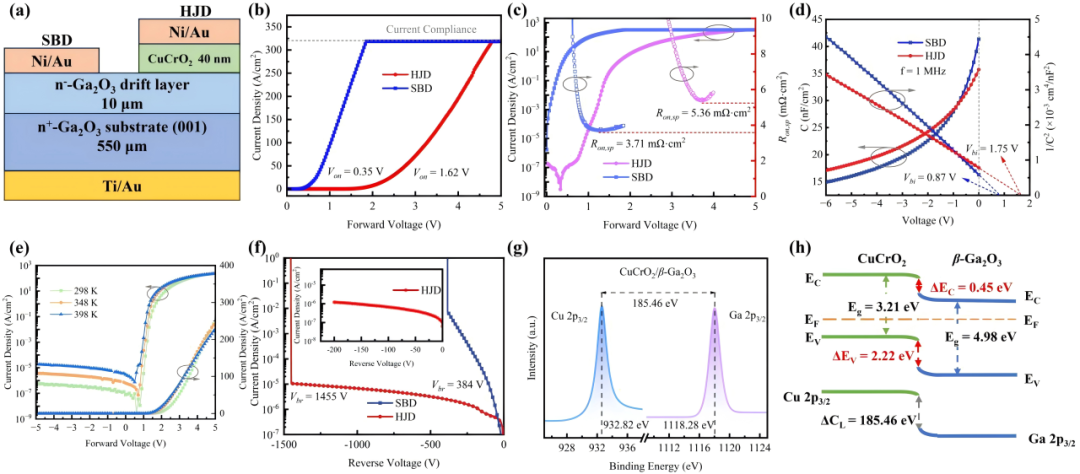

此外,研究团队设计并研制了新型Ga2O3基pn异质结二极管(HJD),引入新型p型材料CuCrO2形成pn异质结结构。所制备的CuCrO2/Ga2O3 pn异质结二极管的击穿电压高达1.46 kV,漏电流低至10-5 A/cm2,其性能比传统的β-Ga2O3 SBD提高了近四倍。同时,HJD的导通电压为1.62 V,导通电阻为5.36 mΩ∙cm2。研究成果如图3所示。

图3 CuCrO2/β-Ga2O3 pn异质结二极管结构、性能和能带示意图

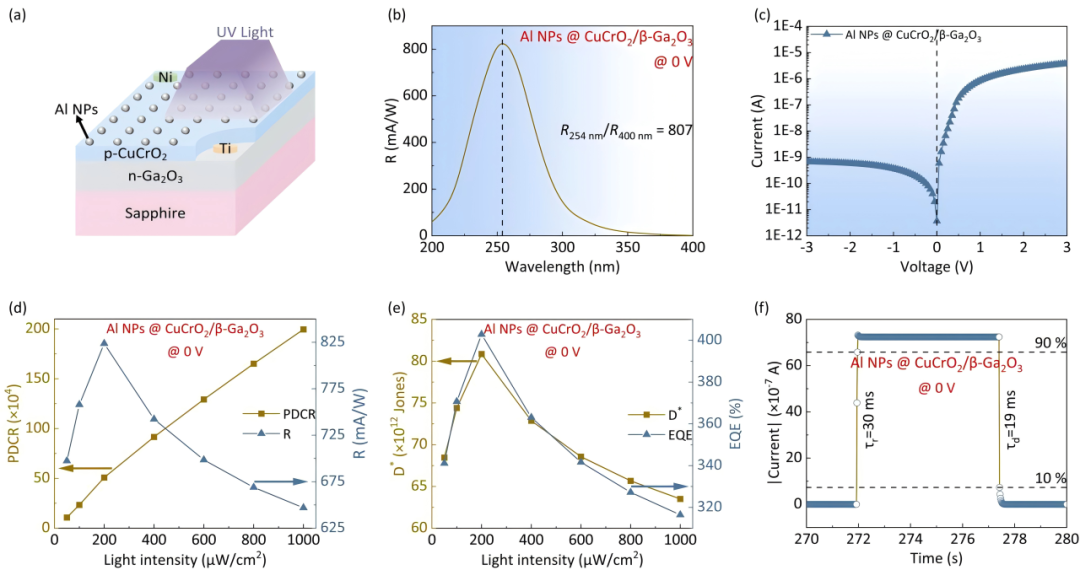

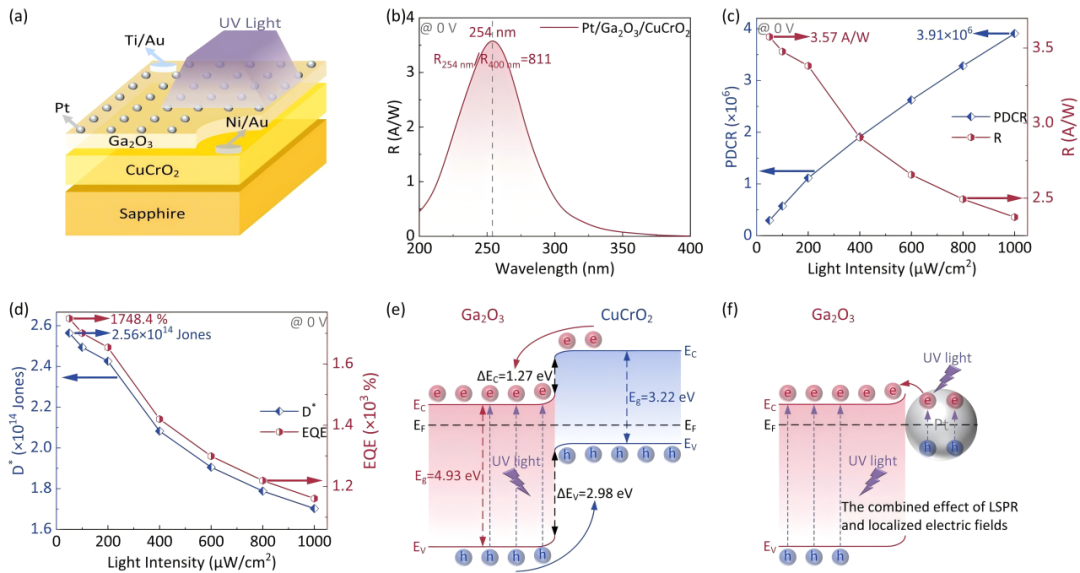

在Ga2O3日盲光电探测器方面,研究团队制备了含有Al纳米颗粒的自供电日盲CuCrO2/β-Ga2O3异质结光电探测器。该探测器具有3.67 pA的低暗电流、2×106的高光暗电流比、0.82 A/W的高响应度、8.09×1013 Jones的高探测率、402.8%的高外量子效率和30/19 ms的快响应时间,其性能优于大多数已报道的β-Ga2O3基异质结光电探测器。研究成果如图4所示。同时,研究团队制备了纳米Pt/非晶Ga2O3/晶态CuCrO2异质结构自供电日盲光电探测器,该探测器具有3.91×106的高光暗电流比、3.57 A/W的高响应度、2.56×1014 Jones的高探测率和1748.4%的高外量子效率,性能超越了大多数已报道的Ga2O3基异质结构自供电日盲光电探测器。研究成果如图5所示。

图4 含有Al纳米颗粒的CuCrO2/β-Ga2O3异质结光电探测器结构和性能

(详情请见IEEE Sensors Journal 24, 40717-40724 (2024). DOI: 10.1109/JSEN.2024.3491799)

图5 纳米Pt/非晶Ga2O3/晶态CuCrO2异质结构光电探测器结构、性能和能带示意图

(详情请见IEEE Electron Device Letters. DOI: 10.1109/LED.2025.3608729)

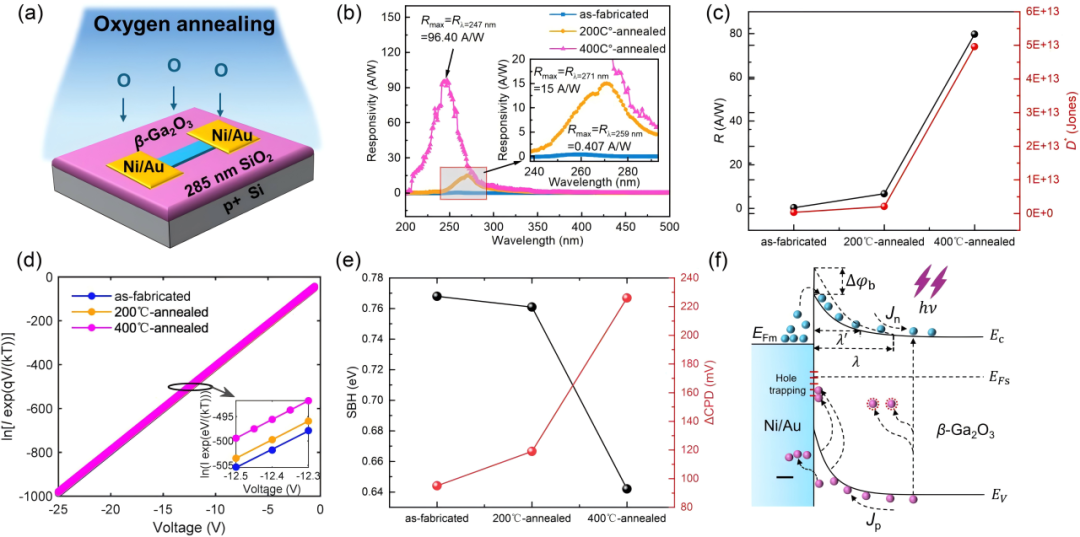

此外,研究团队通过基于PDMS的干法转移技术,将机械剥离的β-Ga2O3单晶材料转移至Si/SiO2衬底上,制备了具有金属-半导体-金属(MSM)结构的日盲光电探测器。器件在不同温度条件下进行氧气退火处理后,发现其在400℃退火条件下展现出的性能优于同类型β-Ga2O3结构器件,该器件具有高响应度(96.40 A/W)和高增益(760.58)特性。研究成果如图6所示。

图6 β-Ga2O3 MSM日盲光电探测器在不同温度氧气氛围中退火后的光响应性能变化及其物理机制分析

(详情请见IEEE Sensors Journal 25, 24096-24105 (2025). DOI: 10.1109/JSEN.2025.3572913)

学院研究团队在Ga2O3器件方面取得的研究进展,为超宽禁带半导体在功率器件和日盲深紫外探测器领域的应用提供了技术参考,也为构建具有高击穿电压、低泄漏电流特性的电力电子器件,以及具有高响应度、低噪声特性的光电子器件开辟了技术途径。

课题组的研究得到了国家自然科学基金项目、福建省闽江学者奖励计划、厦门市双百计划和深圳市科技计划项目的支持。(来源:厦大电子人)

2.中国科大发表“以数据驱动实现稳定催化剂设计飞跃”的评述文章

10月24日,中国科学技术大学化学与材料科学学院、精准智能化学全国重点实验室的李微雪教授,受邀在Nature Catalysis的News & Views专栏上,发表题为“A data-driven leap towards stable catalysts”的文章,来自合肥微尺度物质科学国家研究中心的胡素磊教授为该文的第一作者。

文章在对同期发表的一篇最新研究论文进行专题介绍的同时,对该领域未来的发展做出评述。

在从能源转化到环境治理的众多工业过程中,负载型金属纳米催化剂扮演着核心角色。然而,一个长期困扰工业界的“阿喀琉斯之踵”是催化剂在复杂化学反应、高温条件下的失活问题。这种失活通常源于纳米颗粒的“烧结”——即颗粒聚并长大,导致活性表面积急剧减少。因此,理性设计出具备优异抗烧结性能的催化剂,是催化科学与工程领域追求的重大目标。

解决该难题的关键之一,在于对金属纳米颗粒与氧化物载体之间相互作用 (Metal-Support Interaction, MSI)的深刻理解与精准调控。李微雪团队前期的研究工作为这一复杂问题的解决建立了一个清晰的理论,即普适的MSI“火山型”关系原理 (Science 374 (2021) 1360-1365)。 该原理揭示:MSI并非越强越好。过弱的相互作用无法有效锚定纳米颗粒,会导致其在载体表面轻易地迁移和聚并;而过强的相互作用则会改变金属的表面化学势,加速原子级的迁移与再沉积,即奥斯特瓦尔德熟化。只有当MSI强度处于“火山峰”的理想区间时,两种失活机制才能被同时抑制,从而实现催化剂的最佳热稳定性。对于高温反应、化学稳定性差、亚纳米甚至单原子催化剂等所面临的严峻挑战,研究团队进一步提出双功能载体设计原理,借此打破界面作用标度律限制,超越催化材料塔曼温度的限制。

在该理论指导下,来自美国密西根大学的S.Linic教授与B. Goldsmith教授在同期的《NatureCatalysis》上发表了一项最新的研究突破。 他们基于第一性原理神经网络势展开了大规模分子动力学模拟,完整的从理论上验证了李微雪团队提出的稳定性“火山型”理论。并在定量上首次精确证实了李微雪团队提出的最佳MSI准则:即当纳米颗粒与载体的接触角为90°时,催化剂的抗烧结性能达到最优。他们进一步将这一90°接触角作为载体筛选的核心判据,利用基于决策树的可解释机器学习模型,从载体的表面能、表面氧键序(SBOO)等内在物理特征出发,预测MSI强度。以此为基础,他们对包含超过10,000种不同表面的氧化物数据库进行了高效的高通量筛选,并锁定了一批最有潜力的候选材料。最终,通过实验合成与表征,他们成功验证了模型预测的最优体系——Pt/BaO催化剂——具备超越传统载体的高温抗烧结性能。这项工作将基础理论成功转化为具体的工程预测工具,是对李微雪团队前期工作的有力证明与应用。这种以模拟为驱动、以载体为中心的方法为发现尚未开发的催化新材料提供了一个强大的工具。

展望未来,需要实现对MSI更深层次的物理调控,需要建立能够揭示其背后物理本质的解析模型。在2024年,李微雪团队从实验数据出发,通过基于符号回归的可解释性机器学习方法和理论推导(“白箱”模型),结合神经网络势函数驱动的分子动力学模拟( “黑盒”模型),成功建立了一个描述MSI强度的普适性解析物理方程(Science 386 (2024) 915-920)。这样发展起来的兼具二者之长的混合“灰箱”模型,不仅同样具有精准的预测能力,更重要的是它以简洁的数学形式揭示了相互作用背后的物理规律,为从第一性原理出发进行催化剂设计提供了更为深刻的机理洞察。

一个理想的工业催化剂不仅要稳定,更要追求高活性与高选择性。这三大性能指标之间往往存在复杂且相互制约的关系,构成了催化剂设计中的“多目标优化”难题。在此,李微雪提出,可能解决方案是将“白箱”模型的机理透明度与“黑箱”模型的强大预测能力相结合,发展相应的“灰箱”催化模型,进一步与高通量的、自动化实验迭代合作,实现战略性的理实交融。这样的研究范式将使人们能够在高维催化空间中导航,理解并驾驭稳定性、活性与选择性之间的复杂关系,从而在真实的工业操作条件下,真正实现未来高效、稳定催化剂的理性设计与创造。(来源:中国科技大学)

3.中国科大提出并实验验证基于测量的量子计算的资源理论框架

中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、陈耕等人与复旦大学周游、意大利那不勒斯费德里克二世大学Alioscia Hamma等人合作,在基于测量的量子计算(measurement-basedquantumcomputation,MQC)的魔术资源理论研究中取得重要进展。团队首次提出了“注入魔术资源”(invested magic resources)和“潜在魔术资源”(potential magic resources)两个核心概念,如同为量子计算过程配备了精确的“标尺”和标准的“量杯”,揭示了量子计算优势的积累过程。该理论为理解和量化量子计算的计算能力提供了全新的视角,并为设计更高效的量子算法指明方向。相关成果于10月16日以“Invested and Potential Magic Resources in Measurement-Based Quantum Computation”为题发表在国际知名期刊Physical Review Letters上。

量子计算之所以能够超越经典计算,其核心优势之一在于它能够利用独特的“魔术”(magic)资源——由Kitaev等人提出的T态或门操作。然而在计算过程如何实现“魔术”资源以达到最大量子优势,一直是量子计算领域的核心问题。基于测量的量子计算(MQC)是一种极具潜力的计算范式,它巧妙地从一个本身不具备“魔术”的纠缠图态(graph state)出发,通过一系列“非泡利测量”来执行运算。这暗示了测量过程是注入“魔术”的关键。然而这些测量是如何一步步注入“魔术”的,以及不同的纠缠结构能够承载多少“魔术”,一直是该领域悬而未决的关键问题。

针对这一挑战,研究团队创新性地建立了一个全新的理论框架来解决这些问题。他们引入了一个生动的“倒水入杯”模型,将量子优势的积累过程形象化:非泡利测量是“水”,测量过程就像是向系统中“倒水”,代表了为实现某个量子算法所必须投入的“注入魔术资源”(Invested Magic Resources)。而量子系统本身的纠缠结构,则像一个“杯子”,其容量决定了系统能够容纳和有效利用的“魔术”上限,这被称为“潜在魔术资源”(Potential Magic Resources)。一个结构更优、维度更高的纠缠图态,就像一个更大的杯子,拥有更大的“潜在魔术资源”。

实际的量子优势是“杯中水”:最终留在杯中的水,即“存留魔术资源”(Reserved Magic Resources),才是算法最终获得的、真正有效的量子优势。如果注入的“魔术”(水)超过了“杯子”的容量,多余的部分就会溢出,造成资源浪费。

示意图:采用倒水入杯模型类比展示注入魔术资源(M)、潜在魔术资源(P)与存留魔术资源(R)之间的关系。

这个框架清晰地表明,要获得强大的量子计算能力,高效的测量(源源不断的水)和优质的纠缠结构(足够大的杯子)缺一不可。研究团队还从理论上证明,高维度的纠缠图态(更大的杯子)能够支持超线性乃至指数级的量子优势,为设计更高效的量子算法指明方向。

为了验证这一理论,团队在一个高品质的四光子量子计算平台上进行了实验演示。实验结果精确地展示了在生成关键量子态(如T态和量子傅里叶变换态)的过程中,“注入魔术”和“存留魔术”如何随着每一步测量而变化。实验清晰地观测到,当“注入魔术资源”总量超过由纠缠结构决定的“潜在魔术资源”上限时,“魔术”资源便会不可避免地被浪费。这为“倒水入杯”模型提供了强有力的实验证据。同时实验还观察到,使用基于测量的量子计算,魔术资源的浪费非常小;证明了基于测量的量子计算是一个十分节约资源的量子计算平台。

这项工作不仅首次从理论和实验上清晰揭示了量子优势在计算过程中的动态积累机制,也为未来优化量子算法、减少资源浪费、推进容错量子计算的发展提供了关键的理论工具和实验指导。审稿人对该工作给予了高度评价,认为其“为连接基于测量的量子计算与资源理论做出了重大贡献”(makes a significant contribution to bridging MQC and resource theory),并称赞该工作“挑战了量子计算领域的传统观念,同时提供了全新的视角”(challenges assumptions in quantum computation while offering a fresh perspective)。

(量子网络安徽省重点实验室、物理学院、苏州高等研究院、中国科学院量子信息和量子科技创新研究院、科研部)

(来源:中国科学技术大学)

4.2025年度“CCF王选奖”评选结果公告

“CCF王选奖”授予在计算机科学技术前沿取得重要突破,研究成果通过转化和产业化,创造显著经济或社会效益的科技工作者。该奖设立于2005年,是为纪念已故著名计算机科学家王选教授而设。

CCF奖励委员会决定授予北京航空航天大学李波教授、中科可控信息产业有限公司聂华教授级高级工程师2025年“CCF王选奖”,以表彰他们在计算机及相关领域里取得的显著学术成就和对社会的重要贡献。

特此公告。

中国计算机学会

2025年10月15日

附:

李波

北京航空航天大学教授

获奖理由:

李波教授致力于复杂场景下视频图像处理与理解的关键技术研发,解决了国家重大工程中的应用难题,为服务国家需求做出了重要贡献。

聂华

中科可控信息产业有限公司教授级高级工程师

获奖理由:

聂华教授级高级工程师致力于曙光超级计算机和服务器的技术研发与产业化工作,为国产服务器产业链的强链补链做出了重要贡献。

(来源:中国计算机学会官网)