1.胜科纳米半导体学院携手上海大学,筑牢半导体产业人才标准化根基;

2.电子科技大学提出物理AI感控的增强电磁和数字双驱动智感引擎系统;

3.西安交大科研人员在锂离子电池回收领域取得重要进展;

4.中国科学院研究提出基于信息论的大模型强化学习微调框架;

1.胜科纳米半导体学院携手上海大学,筑牢半导体产业人才标准化根基;

2025年10月24日,一场意义非凡的战略合作签约仪式在上海成功举行。胜科纳米半导体学院常务副院长高原,上海大学微电子学院副院长胡挺,上海大学上海微电子产业学院副院长张军共同见证了这一具有里程碑意义的时刻。

此次合作紧密依托“上海集成电路紧缺人才培训项目”,将目光坚定地投向服务上海市集成电路产业发展战略的宏大目标。项目面向全国范围内在校高年级学生以及社会从业者敞开大门,秉持“工业联合、产教融合”的创新路径,力求把人才资源的“关键变量”,转化为推动上海集成电路产业高质量发展的“最大增量”。

深度绑定:搭建人才培养新框架

在这一合作框架之下,胜科纳米半导体学院与上海大学上海微电子产业学院携手设立“集成电路紧缺人才培训项目”胜科纳米专班。专班设立的核心在于推动企业产业实践标准与高校学术培养体系的深度融合,精准聚焦集成电路产业人才供需失衡的结构性难题,通过整合企业丰富的实战经验与高校扎实的理论,为学员打造从理论学习到实践操作的成长通道,为行业提供标准化、精准化且切实可行的人才培养与就业解决方案。

这种将企业标准与高校体系深度绑定的合作模式,直击当前集成电路产业人才供需失衡的痛点,为行业人才培养的标准化以及就业适配的精准化提供了可落地、可操作的实践方案。

落地实践:构建闭环生态体系

共育产业英才 双方合作开办“集成电路紧缺人才培训项目”胜科纳米专班,致力于培养符合产业发展需求的高素质专业人才。

聚力技术攻坚 未来将联合共建实验室,汇聚双方优势资源,开展前沿科学研究与关键技术攻关,探索集成电路领域的未知边界。

推动成果转化 双方合作所取得的科研成果将优先由胜科纳米进行产业化应用,从而实现从创新链到产业链的无缝对接,加速科技成果向现实生产力的转化。

通过这一系列举措,双方共同构建起一个“学术——产业——科研——人才”共生共赢的创新生态链,为集成电路产业的高质量发展注入源源不断的新动能。

锚定痛点:人才培养模式破局之道

当下,集成电路产业正深陷人才结构性失衡的困境。在企业端,失效分析等关键环节面临着“招人难、招对人更难”的尴尬局面,尤其是拥有丰富实战经验的技术岗位更是一才难求。在人才供给端,求职者缺乏行业广泛认可的能力凭证,陷入“就业难、对口就业更难”的窘境。传统人才培养模式与产业实际需求之间的脱节问题愈发突出。

本次合作针对以上行业人才培养痛点实现了关键性的突破。联合人才培养体系基于胜科纳米二十余年在半导体检测领域积累的宝贵实战经验,并与上海大学深厚的微电子学科体系深度融合而成,精准契合企业对实战型人才的迫切需求,有效打破人才供需双方的信任壁垒。

行业价值:引领人才生态升级

上海大学上海微电子产业学院与胜科纳米半导体学院此次达成的合作,对于产业、企业与求职者三方而言,均具有重大的里程碑意义。

从产业层面来看,在半导体检测分析领域实现“企业实践标准”与“高校学术标准”的有机融合。随着人才培养体系的不断完善和发展,未来有望成为半导体检测人才能力的通用参照标准,有力推动行业人才培养走向系统化、规范化的新阶段。

对企业而言,作为人才培养标准的共建方,胜科纳米将其多年的技术积累转化为行业人才评价标准,有助于促进行业人才协同,形成良好的产业发展氛围。

对半导体行业从业者来说,联合人才培养体系为从业者提供了清晰明确的从理论到实践的系统化成长路径,帮助他们快速掌握产业急需的核心技能,从而显著提升自身的就业竞争力和岗位适应能力。

未来展望:全链条产业赋能新征程

此次签约仅仅是双方共建“人才培养——联合认证——科研转化”产业生态的起点。展望未来,双方将紧密围绕产业技术的不断演进,持续迭代更新人才培养体系,及时融入最新的前沿科技成果。合作范围将逐步拓展至联合科研攻关领域,推动技术方法与数据积累转化为半导体检测领域的创新解决方案。

从解决企业 “招人难” 的现实困境,到构建行业人才标准的长远布局,胜科纳米半导体学院与上海大学上海微电子产业学院以联合培养为有力支点,正稳步撬动整个半导体人才生态的系统性升级。这种 “企业出标准、高校育人才、认证促就业” 的协同创新模式,不仅为企业发展注入了持续可靠的人才动力,更为半导体产业的高质量发展夯实了标准化、专业化的人才根基。

2.电子科技大学提出物理AI感控的增强电磁和数字双驱动智感引擎系统;

近日,电子科技大学自动化工程学院高斌教授“传感器国家工程研究中心成都分中心”团队在中科院一区TOP期刊IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS发表题为《Physical and Digital Dual-Driven AI Framework for Enhanced Electromagnetic Perception of Nondestructive Testing Tomography》的研究论文。陈锐同学为第一作者,导师高斌教授为通讯作者。

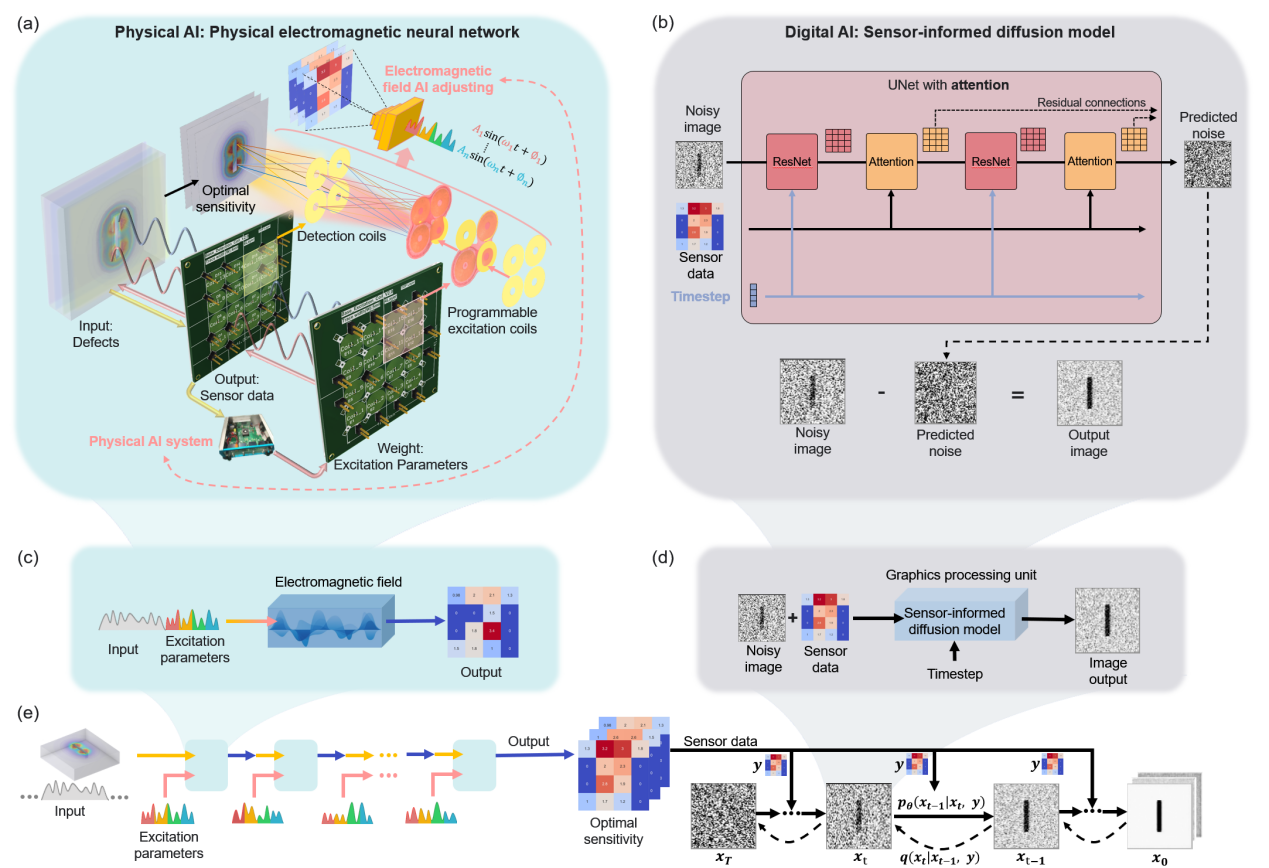

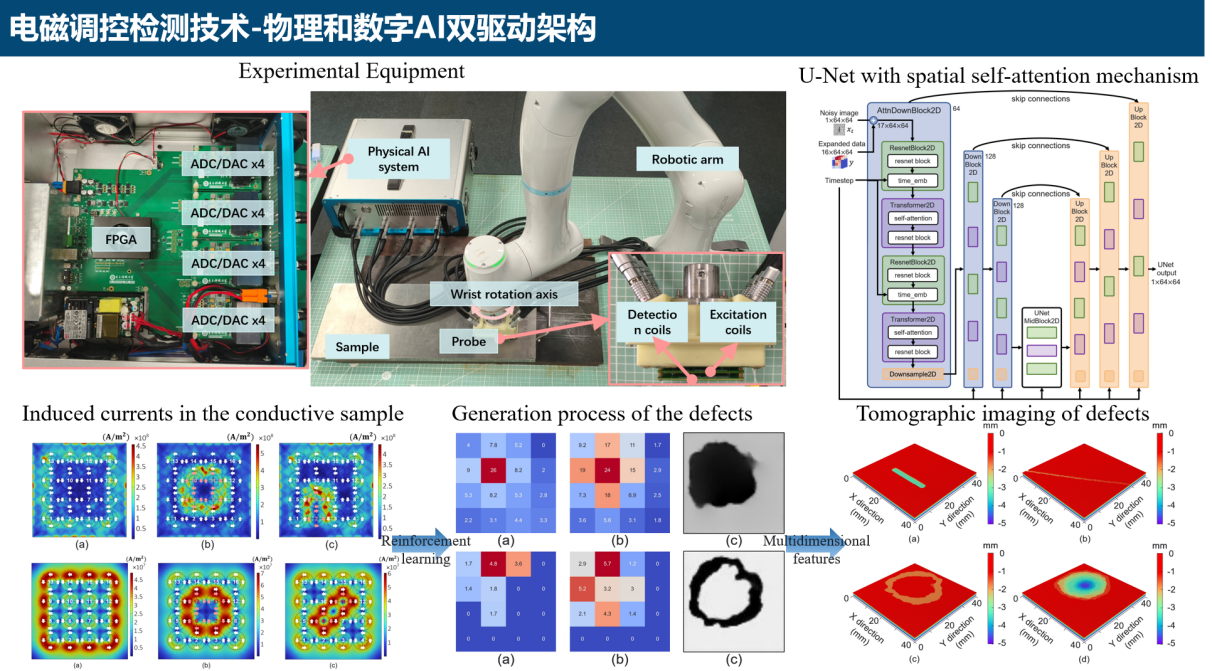

在电磁无损检测 (ENDT) 领域,准确识别和表征各种材料中的缺陷对于确保结构完整性至关重要。该论文提出了一种新颖的智能电磁感控框架,它同时结合了物理和数字人工智能,以解决传统电磁无损检测固有的灵敏度和准确性限制(如图1所示)。与传统的被动数据采集方法不同,该系统集成了物理电磁神经网络和物理感知强化学习引擎,可以实时自适应地优化电磁场传感参数并在模拟端调控,显著提高缺陷区的检测灵敏度和成像分辨率。在数字方面,传感器通知的扩散模型根据低分辨率最佳灵敏度传感器数据重建高分辨率图像,从而可以对缺陷轮廓和深度进行详细分析。实验结果表明,最大灵敏度提高了 105.8%,最小缺陷量化为 0.2 毫米,超过现有电磁无损检测技术性能。这一创新框架将自适应电磁场聚焦与先进的图像重建结合,建立了实时、高精度缺陷智能检测的新方法。此外,它在后续可控核聚变,功能性核磁共振等电磁感控应用领域有潜在应用价值。

图1 物理AI感控的增强电磁和数字双驱动智感引擎架构

图2 物理AI感控的增强电磁和数字双驱动智感引擎系统

本成果依托我校传感器国家工程研究中心成都分中心团队,该团队长期致力于电磁热声光传感机理、物理数学AI模型、宏观与微观机理分析和智能仪器研制。在仪器研发上,开展了电磁热/光激励红外热成像、电磁声成像、多物理具身智能感测机器人、磁光克尔显微成像、电磁应力和微观检测、多频电磁近/远场涡流检测仪,管道智能内检测机器人等先进无损检测和结构健康监测仪器。近年来,团队成功主持并结题国家自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金、重点研发计划课题等多项课题。累计发表SCI论文130余篇,授权发明专利30余项。同时,团队在产学研用方面搭建了“电子科大-德源管道检测技术研究中心(校企平台)”,合作成功研制了首套产业应用级小口径管道电磁涡流内检测机器人,在油气田成功检测管道300条以上,产生累计经济价值高达亿元,并进入国际市场。

3.西安交大科研人员在锂离子电池回收领域取得重要进展;

随着全球对清洁能源需求的持续增长,锂离子电池(LIB)作为一种高效、持久的储能装置,被广泛应用于电动汽车(EV)、便携式电子设备等领域。然而,随着电池使用量的激增,废旧LIB的数量大幅增加,给环境保护和资源管理带来了挑战。目前,废旧LIB的回收主要依靠两种策略:火法冶金和湿法冶金。湿法冶金使用化学溶剂提取贵金属和锂盐,这虽然有效,但会造成二次环境污染。火法冶金通过高温煅烧提取废旧正极中的过渡金属(TM),这具有高能耗和碳排放等缺点。而直接回收作为一种新兴的有代表性的电池回收技术,可以通过锂化恢复废旧正极的电化学性能而不会损坏正极材料的结构。因此,它引起了研究人员的广泛关注。

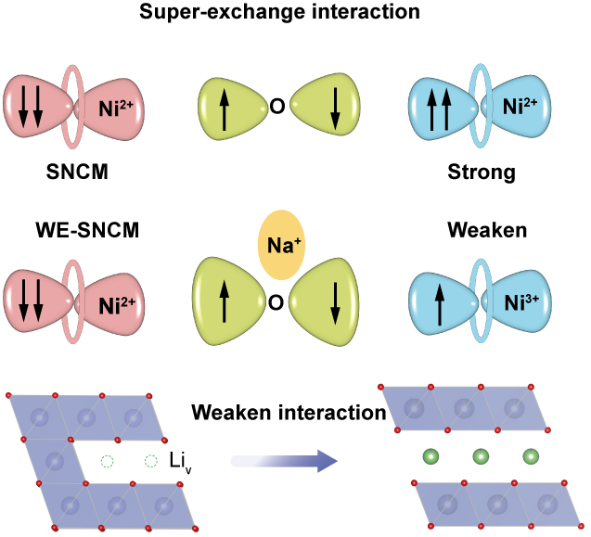

针对直接再生法,西安交通大学电气学院王鹏飞教授课题组基于减弱的超交换相互作用,提出了一种熔融盐辅助(NaCl-Na2SO4)策略来修复废旧锂离子电池正极。通过将Na原子引入岩盐相的四面体位点,改变了桥接氧阴离子的电子分布,导致Ni元素的磁矩降低,从而削弱了线性超交换相互作用,最终促进了废旧锂离子电池正极从阻碍锂离子传输的岩盐结构向有利于锂离子迁移的层状结构的转变。受益于相变,锂离子迅速迁移到废旧正极中,修复了锂空位,并在随后的高温阶段恢复了废旧锂离子电池正极中的缺陷结构。再生锂离子电池在200次循环后显示出125.1 mAh g−1的比容量,与商用锂离子电池正极相当。同时,为了探究其商用价值,将其与石墨电池组装成软包电池,该软包电池在500次循环后实现了78%的容量保持率,表现出潜在的商业化潜质。本研究通过调节退化正极结构内的超交换相互作用,为直接回收锂离子电池提供了新颖的视角。

该研究成果以《减弱超交换相互作用实现废旧锂离子电池正极的直接再生》(The Weakened Super-Exchange Interaction Realizes the Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes)为题,发表在国际顶尖学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。西安交通大学硕士生李圆梦和贺毓嘉为本文共同第一作者,西安交通大学电气学院王鹏飞教授、化学学院郗凯教授与贾凯助理教授为本文共同通讯作者,论文重要合作者还包括电气学院肖冰教授、化学学院丁书江教授,论文第一单位为西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心。

该研究工作得到国家自然科学基金、陕西省重点研发计划、西安交通大学青年拔尖人才计划、电工材料电气绝缘全国重点实验室、秦创原高层次创新创业人才项目、陕西省自然科学基金项目、中央高校基本科研业务费、中国科协“青年人才托举工程”、陕西省“高层次人才引进计划”以及西安交通大学思源学者和小米青年学者等经费资助。表征及测试工作得到西安交通大学分析测试共享中心的支持。

4.中国科学院研究提出基于信息论的大模型强化学习微调框架;

近日,中国科学院软件研究所研究团队聚焦大语言模型(LLMs)在复杂推理任务中的优化问题,提出了基于信息论的强化微调框架Learning to Think(L2T),旨在平衡模型的推理效果和效率,为大语言模型在实际应用中的推理优化提供了新的技术路径。

随着LLMs能力提升,其应用场景已从基础自然语言处理任务,扩展到需要多步逻辑推理的复杂问题。分析发现,对于复杂推理任务,现有LLMs多以推理计算的最终结果为奖励信号,缺乏对中间推理步骤的及时反馈,使模型产生冗余计算,造成资源浪费,甚至可能降低推理效果。

针对上述问题,L2T框架进行了问题重构,将推理过程建模为多回合层次化对话,同时引入基于信息论的稠密过程奖励机制。该机制通过评估每一推理回合带来的信息增益,并采用改进的GRPO算法策略对大语言模型进行优化,鼓励有理推理步骤、抑制冗余生成,从而实现对推理路径的精细化调控,提升推理质量和效率。

通过AIME、AMC和HumanEval等推理基准测试,L2T在不同规模的基础模型如DeepScaleR-1.5B-Preview、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B上,均表现出稳定的性能提升。结果显示,与基于结果奖励的方法相比,L2T在准确率上提升超过3.2%,同时token效率翻倍;与基于过程奖励的基线相比,L2T在准确率上仍有约2%的提升,效率提高约1.2倍。同时,在多任务评估中,L2T在不同难度任务上实现了平均近3%的准确率提升,并在不同token预算下均保持稳定的性能优势。

相关论文发表在人工智能领域顶级会议NeurIPS 2025上。