8月,新能源零售渗透率一举达到55%。

试问,证明了什么?我给出的答案为,“油电之争”在经历了长达半年的拉锯战后,胜利的天平逐渐开始倾斜。至于背后最根本的原因,相比传统燃油车,新能源车在供给侧的大爆发,无疑占据了很大的比重。

换言之,琳琅满目的丰富选择,让越来越多的潜在消费者主动倒戈。加之产品力本身的不断跃升,以及终端定价、使用成本、智能化体验等关键维度的“优势在我”,共同促成了目前的整体格局。

反正,还是那个道理,一旦打赢了“渡江战役”,距离“解放全国”只剩时间问题。新能源车成为主流,没有任何的悬念。

而几天前,在与某位友人的交谈中,聊到了一个有趣的话题:“你说,现在让大家心甘情愿掏钱的第一要素是什么?动力电池的安全性?综合续航的长与短?辅助驾驶到底能不能全国都能开?”

经过讨论,我们得出了统一的结论:“颜值。”

更直白来讲,无论所谓的三电,还是智能化表现,如今随着技术的快速迭代,供应链的渐渐成熟,头部选手的水平可以说旗鼓相当,真正拉开差距的还是——造型与设计。

01

好看永远是第一竞争力

不可否认,评判一款新车的颜值出色与否,的确是一件比较主观的事情。所以今天这篇的文章,尽量不会提及太多具体车型名称。

站在我个人的角度,今年发现了一个愈发突出的现象:相隔一段时间,工信部便会发布一期新车准入目录,望向新能源阵营,每一次几乎都有不少的“丑车作祟”。

略显畸形的比例,缺乏审美的造型,太过繁琐的细节,似曾相识的神态……

让它们仅仅停留在“定妆照”环节,便被大家判定为“辣眼睛”的存在。之后,结合惨淡的终端表现,更是直接证明了:“如今的中国车市,好看永远是第一竞争力,与最终销量牢牢挂钩。”

对于主机厂来说,无论什么时候,设计都应该摆在第一位。

上月末,参加了全新小鹏P7的上市发布会。熟知这款B级纯电轿跑的读者大概率知晓,促使其初代车型位于中国车市阶段性大卖,除了具有先发优势,切入一片细分蓝海,非常关键的要素之一便是“颜值出众”。

到了全新一代P7身上,整体设计无疑更加大胆与吸睛,带给人一种“科技复古”的感觉。虽然这套造型语言算不上老少通吃,但绝对能够俘获很大一批追求“显眼包”的年轻用户。

“我们一年会在辅助驾驶上投入20亿元,但为什么没有在设计上做同等的投入呢?往后,小鹏要首先把设计立住,再去追求各种各样的科技。眼下,我给了造型部门更高的权重和资源,比如在上海租了两栋楼要啥给啥,最好的待遇都给他们。只有这样,才有可能把这部分做好。”

上述一段表态,来自全新一代P7上市后的何小鹏。我读出的言外之意,仍是那六个字,“颜值太重要了。”

迈入新能源时代,一套具有普适性且足够惊艳的“皮囊”,注定是一款产品能否热销的决定性条件。尤其是在产品体验日趋同质化的大背景下,好的设计堪称关键胜负手。

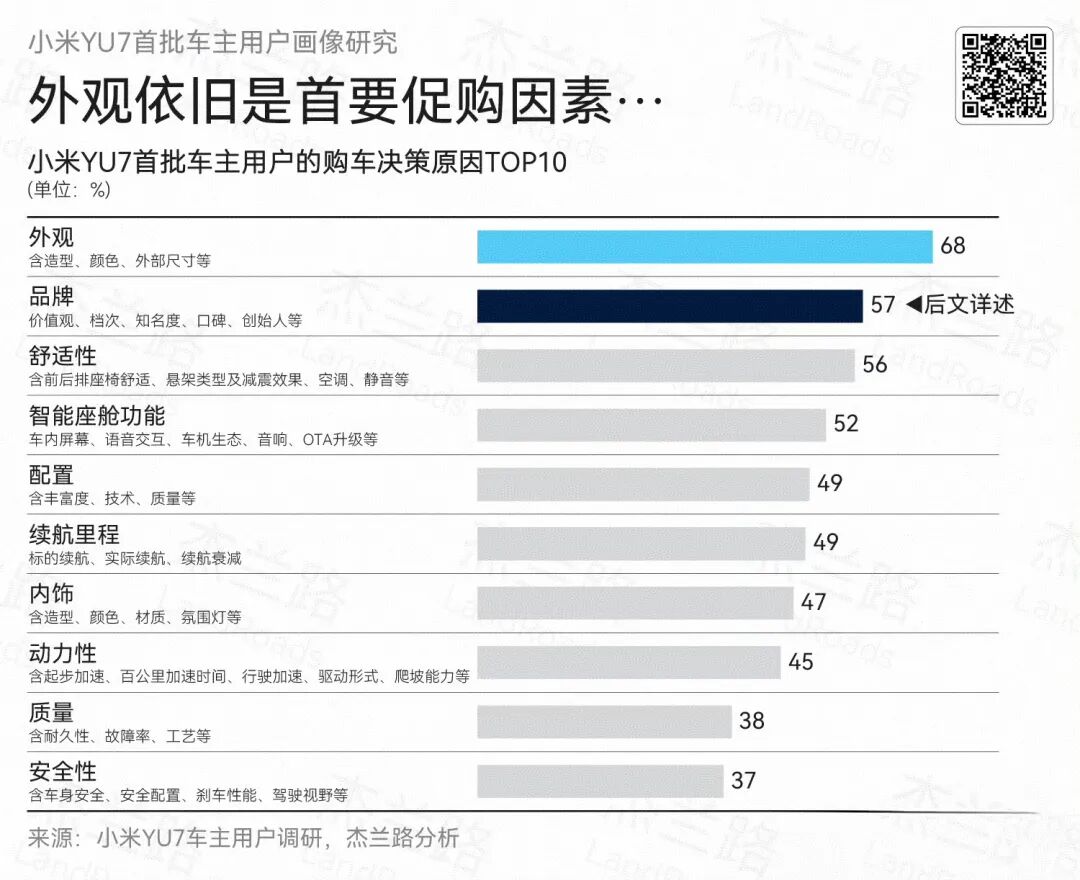

无独有偶,最近看到了杰兰路对于首批小米YU7车主画像的调研报告。

其中一页大标题赫然写着:“外观依旧是首要促购因素……”而下方辅佐的数据,则显示有68%的用户非常在乎该板块,甚至超过了品牌、舒适性、智能座舱功能等维度。

毫无疑问,小米赌赢了。

为了获得一个瞬间吸引人们目光的造型,YU7不惜一定程度上损失车辆的乘坐舒适度与后排空间,用极致的比例去诠释什么叫做“颜值即正义”。

从结果来看,大家愿意掏出真金白银为“漂亮”买单。而当我们试图去复盘这位新晋选手打法,“设计”同样被放在了第一位。

相比之下,如果说上述两个品牌,更像是正向案例,那么有些“头铁”的理想,便是反面素材。

自打去年凭借MEGA切入纯电赛道,到今年7月上市的i8,再到即将入场的i6,被讨论与质疑最多的便是另辟蹊径的家族化外观。

站在产规角度,能够理解这家新势力造车用意。

水滴的造型,确实可以换来更低的风阻系数、更长的续航、更大的内部空间。而代价,明晃晃摆在台面上,需要大费周章去说服用户慢慢接受,付出高昂的教育成本。

将时间轴拉长,或许理想终会为自己的设计选择正名。

但眼下,更多看到的,是它营销端的小心翼翼,总感觉无法大展拳脚,失去了曾经L系列推新时的那种锐气。

02

车企老板决定审美上限

“新能源时代,为什么丑车泛滥?”

阐述过颜值对于一款产品的重要性,相信很多读者心中都有着本段开篇的疑问。背后的表层原因,我觉得主要有两方面。

其一,新能源车的设计逻辑相比传统燃油车,发生了翻天覆地的变化。随着规则的重塑,一些主机厂势必会出现产生水土不服、用力过猛甚至矫枉过正。

譬如,某些历史悠久的传统巨头,总是迫不及待想要和过去的自己彻底“切割”,却因此遗憾丢掉了消费者认可其造型真正的精髓与神韵。拿出的新作品,反而有些“泯然众人矣”。

其二,新能源车的设计强度相比传统燃油车,向上直接拔高了几个量级。过去,大多数主流车型,基本都秉承“三年一中改,六年一换代”的原则,造型也会随之微调与迭代。

可眼下,激烈的市场竞争,让大多数主机厂不得不遵从“一年一改款”的节奏,设计部门的压力俨然与之俱增。

就拿本周末即将上市的全新蔚来ES8为例,短短十年发布三代。相较老款,虽然细节有所传承,但整体造型全部推翻重来。最终,还算交出了一份令人满意的答卷。

但将视角放大,对于所有参与者而言,并非都能如此顺风顺水。高频次焕新,导致最直接的结果,便是颜值“翻车”的概率大大增加。

绝不是危言耸听,当下的中国车市,不少品牌都陷入到了“越改越难看”的怪圈之中。其实,谁不明白“好看永远是第一竞争力”的道理,奈何就是技不如人,无法收获消费者的认可。

那么,究竟什么才是“新能源时代,丑车泛滥”的更深层原因?

本段的小标题,便是我给出的答案。十分应景,最近看到了一篇稿件《蔚来CEO放牛娃李斌的审美是怎么形成的?》。作者上来便直接点出,汽车企业的审美水平,设计师其实是负责兜底的,尽量保证下限不能太糟糕。

相比之下,上限往往是CEO决定的,考验着他们是否有清晰、延续的审美观,他们对目标人群口味的判断。

虽然李斌是大家口中的“放牛娃”,但并不妨碍你永远可以相信蔚来的设计。

而一家企业总是造出丑车,最大的“锅”往往都是设计团队来背,但真正的罪魁祸首,或许还是站在最顶层的那群人。

他们懂不懂什么叫好看,他们懂不懂什么是高级,他们懂不懂目前客群到底想要什么,才是决定胜负的关键。还是那句话,“老板的审美太重要了。”

这也恰恰解释了,为何中国车企冲击高端化失败的案例比比皆是,“你觉得好的设计,人家完全看不上。”

身为掌舵者,如果无法拿捏一款产品好看与否,那就恳请把决策样本适当放大,让更多具有主流审美的下属参与其中。

尽可能放权旗下的造型团队,让专业的人去做专业的事,切勿“一言堂”,迈入死胡同还不迷途知返,甚至继续自嗨。

毕竟,试图留在牌桌上,很大一部分筹码,拼的是将颜值。再强调一次,“如今的中国车市,好看永远是第一竞争力,与最终销量牢牢挂钩。”

当然,想要呼吁所有主机厂,别再造丑车了行不行?在疯狂内卷三电,拼杀智驾之余,理应回头看看,自己的设计过关吗?

都说,整个大盘以后真正的赢家不会超过十位,我不知道他们究竟是谁,但能确定审美一定都很过硬……