2025年10月,工业和信息化部、财政部、税务总局三部门联合发布的2026-2027年新能源汽车车辆购置税减免新规,以技术门槛升级的方式,为高速发展的新能源汽车产业划定了新的赛道规则。

此次并非“全面取消减免”的政策调整,通过将插电式(含增程式)混合动力乘用车的纯电续航要求从原来的43公里提升至100公里,幅度超过一倍,不仅直接牵动着消费者的购车成本神经,更将车企推向了技术升级与产品结构调整的关键关口,低续航插混车型的市场生存空间正被急剧压缩。

产品矩阵的适配压力考验

企业层面,一些车企面临车型调整的短期阵痛。以比亚迪为例,部分面向下沉市场的入门级车型纯电续航集中在50-80公里区间,恰好处于新规划定的“红线”之下,如秦PLUS DM-i入门版本采用小容量电池组实现约55公里的纯电续航,这一配置在2026年之后将失去购置税减免资格。按照10%的法定税率计算,一款售价12万元的入门级插混车型,消费者需多承担1.2万元的购车成本。

新规带来的冲击并非只针对个别企业,而是覆盖整个插混市场的结构性调整。目前市场上纯电续航低于100公里的插混车型主要集中在10万元级及以下的入门市场,部分车型的纯电模式仅能满足短途代步,实际使用中仍以燃油驱动为主,既未能实现有效减排,也偏离了新能源政策的初衷。新规的实施,将直接加速这类车型的淘汰进程。

对于中小车企而言,低续航插混车型的退出可能带来生存危机。与比亚迪等头部企业不同,这些企业缺乏深厚的技术储备和规模效应,要将纯电续航提升至100公里,需要投入大量资金进行电池系统升级、底盘重构和能耗优化,而其产品溢价能力又难以消化新增成本。即便是能够完成技术升级的企业,低续航车型的淘汰也将引发连锁反应。

从消费端看,短期内不符合标准的车型将从《减免税目录》中撤销,消费者可选车型范围可能缩小,但长期来看,这将引导市场向更优质的长续航产品集中。乘联会秘书长崔东树指出,严格的标准将推动企业推出更高性能车型,满足消费者对长续航、低能耗的需求,实现产业升级与消费升级的双赢。他还认为,此次政策调整将刺激消费者在年底前集中购车,叠加“银九金十”旺季和年末车企冲量等因素,助力四季度实现小幅正增长。

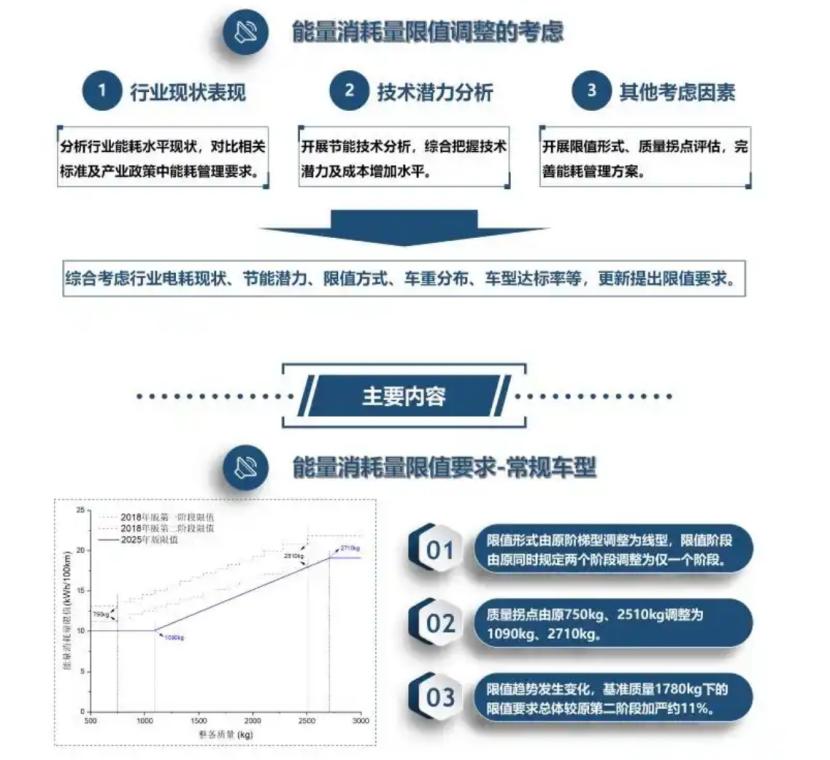

纯电车型的技术升级焦点则集中在能耗控制上,新规要求纯电动乘用车百公里电能消耗量必须符合《电动汽车能量消耗量限值第1部分:乘用车》(GB 36980.1—2025)的对应标准,且最大设计总质量超过3500kg的车型需参照3500kg级别的限值执行。这一调整倒逼车企在电池管理系统(BMS)优化、整车轻量化设计、风阻系数降低等领域加大投入。

新规将纯电续航与能耗表现、电池性能等指标挂钩,要求纯电车型进一步降低能耗,同时插混车型不仅要“能用电”,还要“善用电”——在电量保持模式下,整备质量2510kg以下的乘用车燃料消耗量需低于对应限值的70%,电量消耗模式下电能消耗量需低于对应限值的140%。这种多维度的技术要求,也将倒逼企业从单一的续航提升转向全系统的技术优化,加速混动技术的迭代升级。

消费者短期抉择与长期红利的延续

政策调整对消费者的影响呈现“短期阵痛与长期利好并存”的特征。在购车成本层面,短期内形成“新旧车型价格剪刀差”:2025年底前成为低续航车型的“末班车窗口期”。而部分新势力车企因产能问题导致交付延迟至明年,为此也给出了一些补贴购置税的政策。新规的落地将成为新能源汽车行业从 “政策驱动” 向 “技术驱动” 转型的关键催化剂。

根据车市睿见粗略测算,2026年后上市的新车型虽因技术升级面临成本压力,插混车型电池成本增加可能导致售价上涨3000-8000元,纯电车型因能耗优化带来的研发投入也可能推高定价,但叠加购置税减免后,实际购车成本或仍更具优势。根据推算,以15万元长续航插混车为例,减免1.5万元购置税后,实际支出与12万元无减免的车款基本持平。

有业内人士表示,针对插混车型,消费者的决策逻辑也将发生转变,“续航里程”将从“加分项”变为“基础门槛”,120-200公里区间成为主流选择,而能耗表现、电池质保、智能化配置将成为差异化竞争焦点。乘联会调研显示,2025年上半年,有62%的潜在消费者将“纯电续航超100公里”列为必选项,较去年提升35个百分点。对于充电条件有限的下沉市场用户,长续航插混车型“多日一充”的特性更契合其使用场景,而中高端用户则更倾向于选择兼具续航与智能配置的车型,市场正呈现“需求分层与产品升级同步推进”的特征。

2026 年起实施的新能源汽车购置税减免新规,对于头部企业而言,既是技术实力的 “试金石”,也是市场地位的 “巩固期”,尽管短期面临成本与迭代压力,但长期来看将通过产品结构升级进一步夯实领先优势。此外,崔东树还认为,提升的标准不仅对全球汽车品牌在中国市场的竞争具有重大指引作用,也对世界新能源汽车的未来技术发展路径提供了前瞻性引导。

对于大量低续航插混车型与高能耗纯电车型而言,此次政策调整则意味着“淘汰倒计时”的正式开启,插混低端市场份额与低效纯电市场份额将面临重新分配,缺乏技术储备的中小车企可能在洗牌中出局。

图片来源:工信部官网、比亚迪、千库网