最近被Meta买买买的新闻刷屏,花148亿美元收购Scale AI 49%的股份,1亿美金年薪挖OpenAI的研究员。看到Meta在买Scale AI、SSI、Perplexity、Runway,让我想到女生不开心的时候喜欢购物,咔咔就下了五单淘宝。

从Meta的买买买,能解读出什么呢?小扎是真焦虑啊,美国公司是真舍得花钱啊,美国创业的退出路径真的顺畅啊。

Meta为什么这么焦虑?怕掉队,怕失去未来。对AI的机会,M7(美股科技七巨头)如果跟上,10万亿美金的市值是起点,没跟上可能会经历“诺基亚时刻”。面对10万亿美金的期望,今天花几百亿美金组建AI团队,也就不贵了。

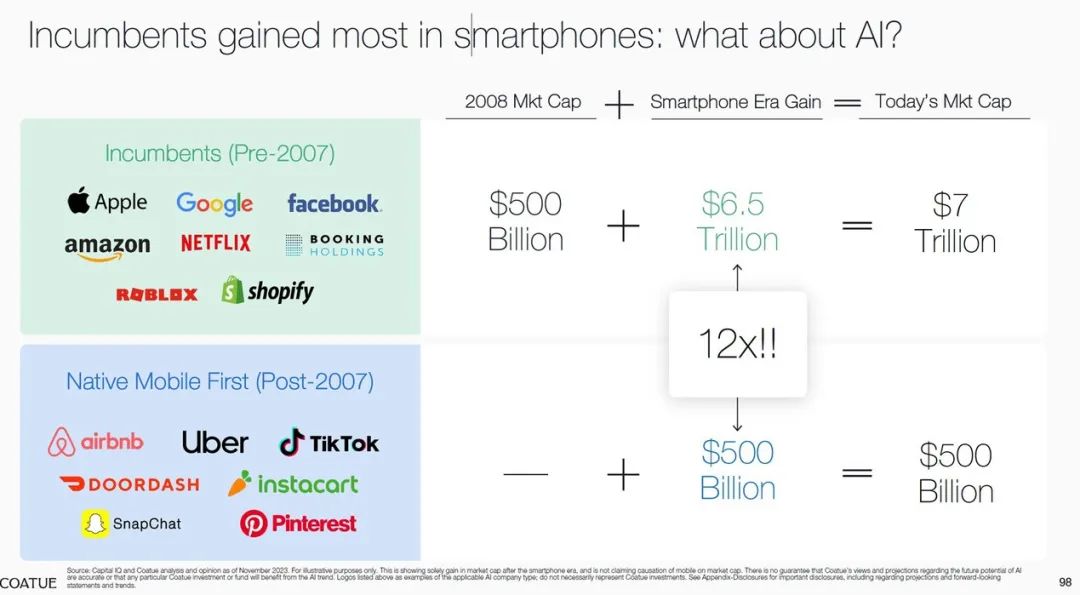

每次技术变革都是蛋糕的再分配,上次的移动互联网变革,美国大厂拿走了92%的蛋糕,创业公司拿走了8%的蛋糕,没有创业公司影响到Meta、Google、Amazon的地位,这是一次大厂的胜利。

我粗略算过,中国大厂拿走了60%的蛋糕,创业公司拿走了40%的蛋糕,创业公司里有三家过千亿美金——字节、美团、拼多多,打破了BAT的格局,这是创业公司的胜利。

01

先梳理下Meta买买买的经过。

LLaMA4发布后太拉胯,反响平平,核心团队频频离职。小扎真的急了,进入了”创始人模式“,亲自发起收购和招募,组建新的AI给团队,声称“Meta必须重塑AI领导力” 。

最近,Meta花148亿美元收购了Scale AI 49%的股份,作价300亿美金,这是一场人才收购,作为交易条件,Scale AI的CEO,28岁的华裔天才Alexandr Wang加入Meta,领导新的“超级智能实验室“,组建新的AI团队,研发3万亿参数模型,而Scale AI保持独立运营。

在此之前,Meta尝试收购AI搜索公司Perplexity,但失败了。Perplexity估值140亿美元,Meta曾与其商谈收购,但很多条件没有谈拢,Perplexity退出谈判。之后Meta才转向了Scale AI。

Meta还想收购Safe Super Intelligence(SSI),这家公司由前OpenAI首席科学家Ilya创立,天使轮就估值320亿美元。收购被拒绝后,Meta转而挖角其CEO Daniel,还真挖成了,CTO Ilya不得不发出邮件”自己将担任CEO“。

Meta还讨论过收购AI视频公司Runway,这家公司估值超过30亿美元。但谈判没有进入报价阶段就搁浅了,双方在交易条件上存在分歧。

在人才争夺方面,Meta从OpenAI挖走了8名顶尖AI研究员,其中4名是华人,每人提供1亿美元的转会费,这什么概念?皇马花8000万美元从曼联签下罗纳尔多,Meta花1亿美金从OpenAI签下余嘉辉,现在顶级研究员比顶级球星贵!OpenAI公开指责Meta的行为是“闯进我们家偷东西”。

小扎这种买买买,确实很像女生咔咔买东西,AI焦虑的尽头是购物车。人购物的一大动因——怕自己容颜已老,不再风华正茂,科技巨头也一样,怕自己技术落后,风光不在。

02

不止是Meta,其他几家大厂也在买买买。

Google 25亿美金收购了Character.ai,创始人Noam带着核心技术人员回归Google,参与下一代模型研发。微软6.5亿美金买断Inflection,创始人Suleyman带着核心员工加入微软,组建AI新部门。Amazon收购Adept,创始人David带着团队加入,组建了AGI Autonomy部门。

这些人大都出自Google,只做出了模型,甚至没有成功的产品,但你有技术实力,自己立过山头,大厂愿意付价钱,通过收购的方式招聘这个团队。这形成一个皆大欢喜的局面,创业两三年被收购,VC赚钱或保本,一片和谐,退出路径真的顺畅。如果在AI上落后了,大厂多少是焦虑的,这种收购是在花钱买时间。而顶尖人才,往往成为治疗焦虑的良药。

可以看出,当下AI的并购范式是买人送公司,购买的是创始人的想象力,和领导AI团队的能力。

Meta买的是天才少年Alexandr Wang,希望他来领导超级智能实验室,打造下一代模型,Scale AI放在体系外独立发展。而Google买的是Noam这个人,他是transformer的核心作者,Character这个产品则放在体系外发展。这些收购都做了特殊设计,避免反垄断的监管。

对比下,在移动互联网时代,Meta有过三笔关键收购:10亿美金收购Instagram,190亿美金收购WhatsApp,20亿美金收购Oculus VR,这三笔收购都是收购资产,而非团队,在三四年的过渡期后,创始人都带着丰厚的收益离开了,而这些产品被发扬光大了。

03

当下的AI,因为还在行业极早期,几乎没有什么资产可以买,顶尖人才即资产。AI创业成了一场“高级求职”——要么独立成王,概率极低,要么通过创业把自己打造成高级人才IP,巨头花钱抽盲盒,高价出售。

而国内,还没有形成这样的并购风气,ChatGPT出来两三年,至少目前还没有高价的人才并购。

为什么国内很多AI项目都试图把自己翻成一个海外公司,拿美国主流VC的钱?除了海外用户的付费习惯、海外的竞争环境更友好、海外的钱更多,还有一个很少提及的原因——海外并购更容易,只要你证明了自己的价值,大厂真的愿意高价买。

国内AI项目的融资,已经形成了一个标准范式,国内先融个两三轮,做到一定规模,等产品爆火出圈的时候,能得到美国或新加披主流VC的认可了,趁势融海外的钱,核心团队也肉身出海,翻成一家纯海外公司——海外架构、海外客户、海外的股东。HeyGen、Manus、Genspark都是这样的节奏,听说Lovart也在路上,很多项目都在尝试这种路径。

其实这都瞄准了一件事——海外退出,能IPO自然最好,被收购也是个好选择。

美国顶级AI人才的待遇,像NBA球星一样。中国顶尖AI人才的待遇,像CBA球星一样。最牛的CBA球星想去NBA发展,这很正常。

人才收购上,中国比美国少很多,但中国的案例似乎更有故事性。美国的人才并购,如象棋对弈,目标性强,落子昂贵。中国的则似围棋,闲棋数步,价格不高,却竟成胜负手。

腾讯的关键收购是张小龙,2005年,张小龙的Foxmail卖给了腾讯,他在广州负责QQ邮箱,之后他一手打造出微信。阿里的关键收购是蒋凡,2013年,友盟作价8000万美金被阿里收购,蒋凡开始主导手机淘宝的无线化转型。

字节还是个创业公司的时候,收购人才就开始了,比如张楠之前创业做图吧,陈林创业做天气应用,沈振宇创业做图虫,都是并购进入字节的。字节很关键的一笔收购是Musical.ly,Musical.ly和抖音合并为TikTok,打开了海外的局面,两位创始人阳陆育和朱骏先后负责过多个业务,现在朱骏在执掌AI产品部Flow,探索豆包等一系列AI产品。

为什么收购来的创始人成了新业务的开拓者?这背后的原因很值得深思,创业者0到1的能力更强?用户洞察的直觉更准?更能承担风险?我也说不清楚。

但有个朴素的原因——创业比打工难很多啊。很多创业没有大成,但能有中成、小成的里程碑也实属不易了,也是实力了。创业的人往往是天生的野生动物,很难day one就去大厂做业务的,只能把野生动物买进去了。

目前只是AI发展的第一幕——大模型,我们能看到的并购案例,也大都和顶尖算法人才相关。AI还会有第二幕、第三幕,每一幕登场的主角是不一样的,顶尖AI产品经理、AI infra人才也会登场,也会有针对这些人的收购。

做个预判,接下来,让我们期待第一个美国大厂并购华人AI创业团队的案例,准确讲是从国内翻到国外的案例。

强者总能自己创造流动性,祝大家发财。