编者按:

如今,AI已深度融入我们的生活:有人用Kimi撰写代码,有人用豆包生成图片……科技推倒了所有壁垒,让知识普及至大众,但担忧也随之而来:当AI掌握人类所有有记录的智慧,人类的思维与创造力是否会变得陈旧无用?

传播理论大师马歇尔·麦克卢汉曾提出“技术是人类身体延伸”的理论——汽车是双腿的延伸,电话是声音的延伸;乔布斯则将电脑比作“心智的自行车”,它扩展了人类思考、解决问题、交流的范围;以此类比,AI或许是“心智的火箭飞船”。

更多人认为,本质上无论是电脑还是AI,都只是心智的“工具”,而非“替代品”。我们不应该将“创造力”与“回忆事实的能力”混为一谈——AI确实能精准调取事实,却无法复刻人类心智最核心的功能:处理信息、以独特认知解读信息,在已知事物中构建个人叙事,并通过“讲故事”传递观点、引发共鸣。

AI的短板

AI和新兴技术会对我们的生活产生什么影响?这类辩论通常可以归为两类:一类探讨AI如何增强人类的工作能力,另一类则关注AI驱动的自动化将如何颠覆人类的工作甚至替代人类。

麻省理工学院斯隆管理学院的研究团队,却跳出了这个框架——他们提出的问题是:“人类的哪些能力可以弥补AI的不足?”他们的研究揭示,当前AI虽能冲击创意写作、头脑风暴等“类人类认知能力”,却仍面临五大难以突破的挑战,这些挑战也让人类的独特价值愈发凸显。

“小数据”推理困境

AI依赖海量数据进行统计学习,一旦数据量不足或质量有缺陷,其逻辑便会失灵。即便数据量极大,但若数据生成过程本身带偏见、有缺陷或失衡,500万条观测数据的价值可能不及30条随机抽样数据。

现实中,96%的企业都面临数据难题,40%的企业甚至没信心保证数据质量。也正因如此,数据科学家花在数据清洗、整理上的时间,几乎是模型训练、选择和部署的两倍。

外推能力短板

当前主流机器学习技术有个底层假设:训练数据和预测结果,必须来自同一个数据分布。这就导致一个问题:当要预测或生成“超出训练数据范围”的结果,就会变得非常不可靠,而且外推的范围越远,预测质量就越差,稳健性和可信度也会跟着下降。

这一短板限制了AI复刻人类的两种核心思维:聚合思维(convergent thinking,找单一正确答案)和发散思维(divergent thinking,应对开放式问题,需跨场景灵活运用知识)。比如自然语言处理中,AI常常搞不定歧义句;艺术创作上更明显,AI生成的诗歌等内容大多依赖已有作品,缺乏多样性和原创性。

多方案并存的挑战

面对无 “唯一解”的问题(如道德困境、资源分配),AI往往只能输出一个“可能解”,甚至强行将复杂的问题“确定化”,从而掩盖其他同样合理的选项,导致选择上的偏见。以道德困境为例,这类问题的事实定义模糊、解决标准无共识,根本无法用AI的代码逻辑拆解;即便技术障碍被克服,AI决策的不透明、责任归属不清,也会引发信任危机,难以应对复杂两难处境。

以人际关系为结果的难题

许多场景的终点不是“答案”,而是“人与人的连接”。这要求AI突破“心智理论”局限——理解社交信号、隐性沟通,更要具备真正的共情能力。要真正建立双向关系(还不能是我们强行给机器 “拟人化”),AI还得具备共情与同理的能力。

无法理解主观信念的影响

人们有时会做出与数据结论相悖的决策——但这恰恰可能是突破性思维的体现。纵观历史,那些真正改变世界的决定,往往源于敢于挑战主流认知的信念。推动变革的力量从来不是冰冷的数据,而是人们内心深处“现状必须改变”的坚定信念。说到底,主观认知与样本数据存在差异并非注定的错误。有时候,正是这种差异才能带来更公平、更具前瞻性的判断。

人类的核心竞争力

EPOCH能力

为明确人类能弥补AI短板的能力,MIT研究团队构建了“EPOCH能力框架”,涵盖五大类人类核心特质。它们分别是:

· 共情与情商(Empathy and emotional intelligence.):AI或许能识别情绪,但只有人类能建立有意义的情感联结,真正共情对方的感受。社会工作、教育等职业正是这一能力的典型体现。

· 在场、社交与连接(Presence, networking, and connectedness. ):护理、新闻等职业则能体现“亲身在场”的重要性——它是建立连接、激发创新、与同事协作的关键。

· 见解、判断与伦理(Opinion, judgment, andethics):人类能自如地应对法律、科研等开放性领域,而AI却在理解责任与义务等概念上显得力不从心。

· 创造力与想象力(Creativity and imagination):正如研究人员所言,幽默感、即兴发挥能力,以及“对超越现实的可能性的想象”,仍是人类独有的能力。在设计、科研等领域,这些能力的价值尤为突出。

· 信念、愿景与领导力(Hope, vision, and leadership):坚韧、毅力与主动性是人类精神的核心体现。这意味着即便成功概率渺茫,人们仍会迎难而上——比如创办一家新公司。

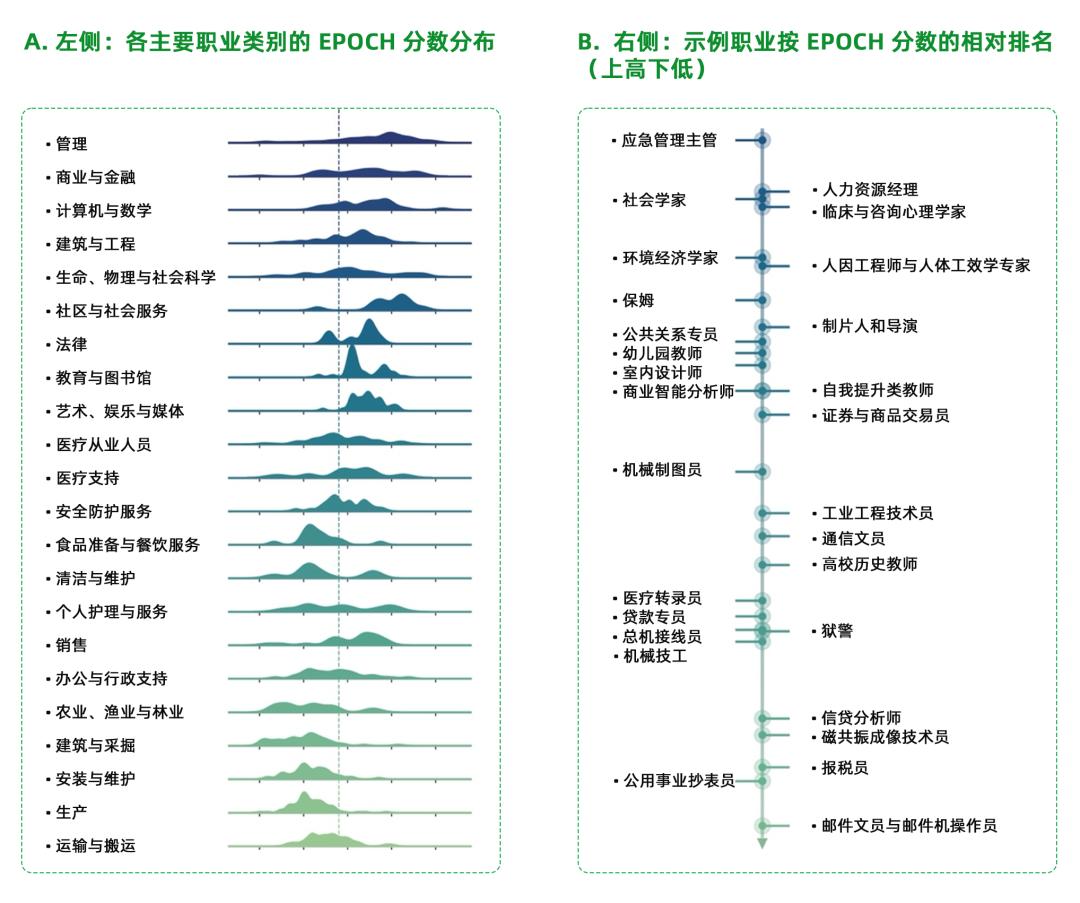

依托这一框架,研究人员利用O*NET数据库,分析了其中近1.9万个工作任务——重点研究这些任务在自动化、AI增强方面的潜力,以及它们与人类能力的关联。

为了突破不同职业、不同岗位中相似任务难以识别归类的限制,研究将所有任务归为750个“任务集群”。比如,其中一个集群包含了“搭建销售网站”相关的相似任务——这一类型的任务在各行各业都有类似的需求;另一个集群则涵盖了“设计评审”类任务,涉及游戏设计、雕刻、数字成像等多个领域。

研究人员随后为每个任务集群分配了三个分数——自动化替代风险得分、自动化增强潜力得分,以及EPOCH得分。EPOCH得分用于衡量一项任务是否需要具备相关的EPOCH能力。

图:各主要职业类别的EPOCH分数分布与各细分职业按EPOCH分数的相对排名

研究发现,需要EPOCH能力的工作会越来越难以离开人类,既体现在具体任务上,也体现在就业人数增长上;所有与EPOCH能力相关的任务组都与就业增长相关,其中影响最大的是“信念感”这项人类能力,其次是“见解与判断力”。

这些发现进一步印证了一个观点:AI战略的核心应该是“赋能劳动者”。同时,这也为企业领导者提供了一份“员工技能提升路线图”——尤其要关注高度体现人类特质的能力,因为在为“AI驱动的未来”培养员工时,这些特质很容易被忽视。

一项永不过时的技能:讲故事

人类心智的本质是处理并根据自身独特认知解读信息——它不是收集事实的机器,而是生成观点的机器。一个人的心智会试图在已知的所有事物中,找到一条贯穿始终的个人叙事,然后把这个观点传递出去,希望能引起他人共鸣。

也就是说,AI能给你所有你想要的信息,但这并非创造力。创造力是在这些事实中找到独特关联,并把结果传递给他人——而这件事,只能靠“讲故事”这项技能来完成。而且“讲故事”,正是EPOCH的具象化体现——它既是人类创造力的载体,也是共情与判断力的实践方式。

关键的是,AI无法模仿个性化的故事——它没有人类的个人经历与心智,无法像人一样从“自己在意的问题”出发构建叙事。所有故事的核心,都源于你的兴趣和好奇心。只要你的故事从这个核心出发,就能抵御AI生成内容的冲击。没有任何人会和你拥有完全相同的主题组合,也没有任何人会用和你一样的方式呈现这些主题。只要这一点不变,任何大语言模型都无法准确传递你所经历和感受的细微差别。

培养讲故事能力的起点,是探索自己真正在意的问题。可以通过翻看书架上的摘录、笔记,梳理出3个内心深处关注的问题,建立 “问题日志”—— 生活中的问题会变化,但这份日志能帮你找到独特的叙事身份。在此基础上,养成“主题视角”:看到一个想法时,将其拆解为“问题+启示”。任何让你共鸣的句子,都藏着这样的主题,它们正是故事的起点与终点。

AI是“心智的火箭飞船”,却永远无法替代心智本身。当信息的价值趋近于零时,真正宝贵的是人类处理信息、构建叙事、建立连接的能力——无论是EPOCH框架中的共情与信念,还是“永不过时的讲故事”,它们都源于人类体验的核心,扎根于“用思考连接世界”的需求。

AI可以生成信息,却无法生成“意义”;可以输出答案,却无法输出“联结”——而这些,正是人类无可替代的终极价值。