黄仁勋于本周接受了Bg2 Pod的专访,与Bill Gurley和Brad Gerstner进行了剪辑后仍达近2小时的对谈。

本次对谈信息密度格外高,黄仁勋集中表达了对英伟达近期包括对OpenAI的千亿美元投资、投资英特尔等一系列大动作的原因,对英伟达的产业角色的定位,对AI产业的发展前的前瞻,以及AI对世界经济格局的彻底重构。

观众也在视频评论区对本次访谈给予了高度评价,极尽溢美之词。

因采访视频信息含量实在巨大,本文仅能以对读者友好的总结性文字,对黄仁勋的重要观点进行带有我们的有限理解的概述,从而在有限的篇幅中为读者尽可能多地提供重要信息。

强烈推荐AI股投资者、AI从业者、对AI影响感兴趣的有条件的读者等,抽时间认真看完完整采访,定会收获满满,也能更好地理解本文。

视频地址见文末参考资料。

OpenAI不只是客户,更是共建者

在黄仁勋眼里,OpenAI并不只是下单采购的「客户」,更像是一个共同打造下一代AI工厂的「搭建者」。

他直言:「我认为,OpenAI极可能成为下一家万亿美元级的超大规模科技公司。」

而主持人后面更是大胆预言,英伟达很可能将成为第一家市值10万亿美元的公司。

黄仁勋不只是预测,更是押注,向OpenAI提出了一份最高可达1000亿美元的投资意向。

这些钱不是给OpenAI拿去买GPU的,而是拿来建工厂的。

这个超级工厂,是一套能耗至少10吉瓦的AI数据中心,需要10台左右大型核电机组供电。

该AI数据中心将拥有400–500万块GPU。

这个GPU数量有多大?大概接近英伟达整个2025年的出货计划。

而这批机器,英伟达不仅参与提供,还参与设计、调试、优化和部署。

从芯片、驱动到工厂级电力和网络系统,OpenAI这套新工厂从出生起就是「英伟达式」的。

AI在经济中的角色是实打实的

有些人把AI看作一个工具。

黄仁勋的理解更进一步,他说,AI不只是回答问题,而是「在想办法帮整个社会扩容脑力」。

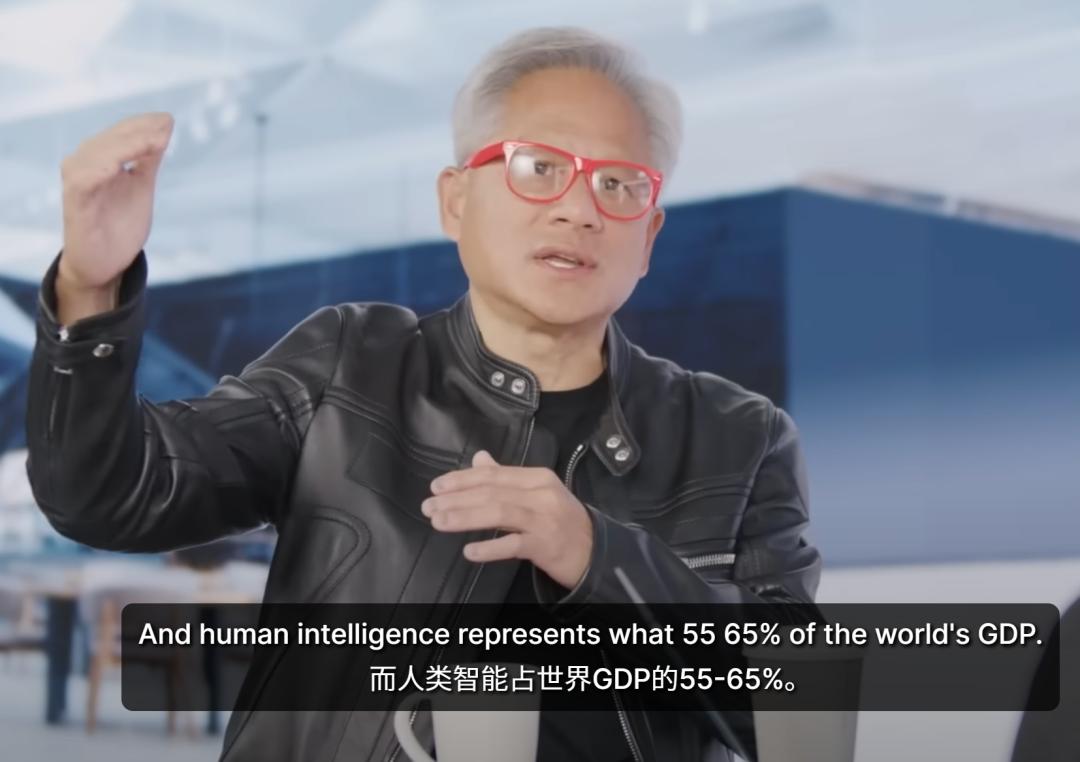

他提了一个很有意思的比例:世界上有55%到65%的GDP,来自人类的脑力劳动。

假如这些岗位都能在AI辅助下翻倍、甚至三倍产出,那会是一场什么规模的增长?

但要让AI成为人类的「第二大脑」,就必须有一套基础设施来供电。

这些AI不是装好就能用的,它们是「实时思考的系统」。

每一次你问它一个问题,它都要经历一轮检索、推理、判断和生成的过程。

背后需要的算力,远超传统软件的执行逻辑。

所以支撑未来这部分「智力产能」的,是一座座全年在线的AI工厂。

推理背后潜藏着巨大的算力需求

在传统印象中,「训练」才是大模型的重活,推理只是用。

但在黄仁勋的模型里,推理也已经变成了一种「轻量级、实时的训练」。

他把AI的发展拆成了三段曲线——预训练、后训练、推理。

预训练像是读书,后训练像是学会怎么回答人类偏好的问题,而推理这一环,AI不再是给一个输入就立刻丢出答案,而是「先想想再说」。

它会先检索,再调用内部逻辑,还可能临时使用工具,甚至调用别的模型来辅助判断。

这些都发生在你等它「回答」那一两秒钟里。

黄仁勋在采访中说:「想得越久,答案就越好。」

这句话阐述的稀松平常的事实,背后蕴藏着潜在的巨大算力需求。

想得久,就意味着中间跑的GPU更多、调用的资源更复杂、生成的路径也更长。

所以推理的「量级」,已经不是过去那种一次性回答,而是逐步演进的动态生成,这背后消耗的,是真正的算力。

芯片打得赢,不能靠价格战

外界经常拿芯片价格说事。

黄仁勋干脆就给了个假设:对手把芯片做得再便宜,哪怕白送,客户真的敢上车吗?

他的反问是:「如果你每瓦电只能换回我们十分之一的结果,就算免费,也是亏。」

说到底,数据中心的天花板不在预算,而在电表。

客户拿到的是一个确定的功率配额,比如2GW。

他们最关心的问题,其实是这2GW能产出多少有用的token,而不是芯片的零售价。

这也是英伟达的长期护城河——不是靠卖芯片便宜,而是让整套系统在同样的能耗下,跑出更多、更快、更可靠的结果。

这不只是硬件能力的问题,还关乎整个软硬件系统是否紧密配合、调校成熟。

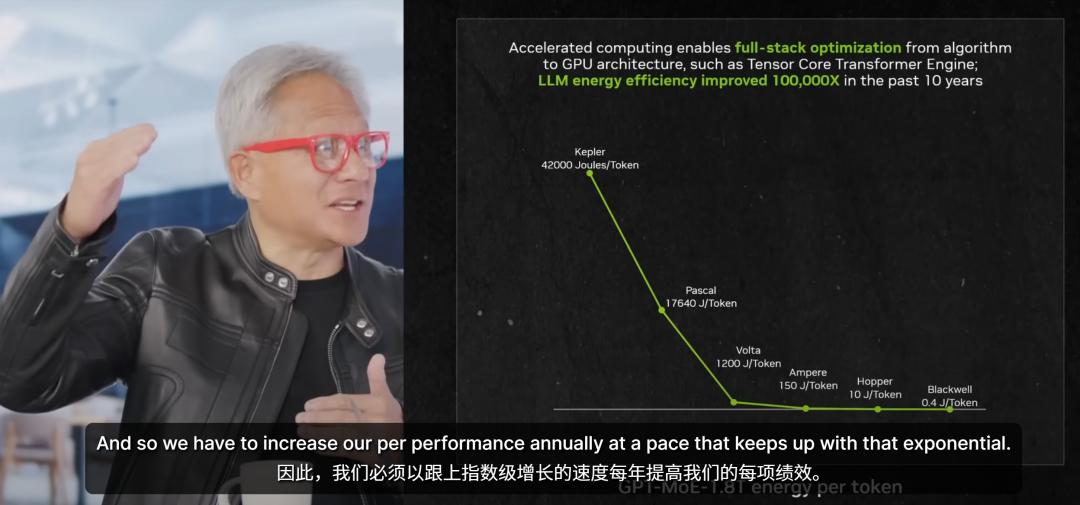

每年上新,是英伟达必要的生存节奏

在芯片行业,每年推一套新架构,是件高风险的事。

别人三五年一版,你一年一个,谁看着都心惊。

但在英伟达内部,这是刚需。

因为token生成的速度在飙升,不是线性,而是指数级地翻。

如果你想让token变便宜,就得不断提升「每瓦的输出密度」。

而这不只是换一块芯片那么简单,英伟达改的是一整套系统——从GPU、CPU到互联、交换芯片,再到上层的软件、编译器和库,全线升级。

黄仁勋有一个词形容这套打法:「极致协同设计」。

年年升级听起来累,但对英伟达来说,这更像是在一条加速的高速路上「踩稳油门」。

英伟达无惧自研潮

芯片应用平台才是长期战场

很多大公司开始搞自研AI芯片,谷歌有TPU,OpenAI和博通也在联合做。

外界难免开始猜:英伟达是不是要被「去依赖」了?

黄仁勋并不慌。

他不是否定专用芯片的价值,而是清楚地指出分工在哪。

对稳定、高频、变化小的负载,ASIC当然值得。

但今天的AI生态,每个季度算法都在变。

模型结构、注意力机制、算子优化、训练策略——没有哪个是定死的。

而在这种快变的环境下,通用平台才是最有韧性的那个角色。

CUDA能让开发者一周内试完五种方法,这才是工程速度。

英伟达也没等着对抗,而是把系统开放出来,变成「AI工厂平台」。

CPX专用芯片上线了,支持视频生成和上下文处理;系统级编排工具Dynamo也开源了;还和英特尔做了NV Fusion,让对方的芯片也能接进来。

这种可插拔的系统生态,就是英伟达应对自研潮的真正底气。

英伟达在塑造AI经济的体系

The Information形容英伟达像「AI世界的政府」(https://www.theinformation.com/articles/jensen-huang-using-nvidia-cash-rule-ai-economy),黄仁勋可能比这还多干了一点。

他不仅投资、还兜底,还租客户的芯片回来用。

他在做的,是给整条AI产业链装上信用背书。

你很难说这些钱是单纯砸出去的。

CoreWeave是最典型的例子:原本是搞加密的,转型AI云后,英伟达成了它的第二大客户(仅次于微软),投了1亿美元,还签了13亿美元的GPU租回合同,然后这家公司两年内营收从2500万飙到近20亿。

类似的安排还发生在Lambda等其他新云玩家身上。

英伟达一边做股东,一边做客户,一边帮它们找融资、上设备、推上市。

很多时候,他们签的那笔单子就是让银行愿意放钱的敲门砖。

这不是「做生意」那种投资,而是「铸币」式的参与方式。

在AI产业要加速扩建数据中心、训练模型、拉满算力的阶段,没有信用就没有增长,英伟达现在就是在给这个系统「担保」。

主权AI将成为数据时代的新共识

黄仁勋说:

没人需要原子弹,但每个国家都需要AI。

他讲的是工程现实。

所有国家都开始意识到,AI系统不只是生产力工具,它会承载语言、文化、法律、意识形态等更深层的表达方式。

你不能把自己在法律、教育、媒体、医疗系统中的关键判断外包出去。

不能让一个API在你做决策时变成「唯一信源」。

所以,各国正在认真考虑「主权AI」,要建自己能控的模型和基础设施。

他建议得也不复杂:你可以继续用OpenAI、Gemini这些优秀模型,但你必须要有一支自己的队伍,也得建自己的算力工厂。

像交通、通信、电网一样,AI系统也应该成为国家的基础设施之一。

谈中国时,他比谁都冷静

黄仁勋谈到中国时没有政治情绪,只有工程师式的清醒。

他说,中国节奏快、制造强、工程师多,竞争的现实就在这。

他还提醒,美国不能因为战略顾虑就主动放弃中国市场,那等于是自己把舞台让出去。

在他看来,英伟达在中国要合法、合规地做生意,也要在出口规则之内最大化自身的技术影响力。

他说英伟达的财务指引里没有计算中国市场,这是「基于现实的安排」,但中国依然是「战略重要」的。

你可以看出,他在小心保持一个高难度的平衡:承认竞争、保持开放、控制风险、不过度激进。

什么才叫美国梦?

人才政策是最硬的竞争力

在这场访谈里,有一个瞬间最像他本人——他说自己小时候是刷盘子、擦厕所长大的,那是他家唯一能负担的移民方式。

靠着一步步上来,他才成了英伟达的CEO。

所以,当他听到美国计划把H-1B签证价格涨到10万美元一份时,他没有直接批评,只说「这也许是个起点」,但不能让它变成「终点」。

他想看到的,是一套更聪明、更公平的制度,让全球最聪明的人愿意留下来,也能留下来。

他甚至建议给STEM毕业生直接发绿卡——别让人才被卡在文书和配额里。

他的逻辑很清楚:美国不是靠资源赢的,是靠人才。

只要这个国家还是全球最好的大脑聚集地,那它就很难输。

工作会变,但不是全都要消失

AI到底会不会让人失业,是很多人心里的隐忧。

黄仁勋的回答很冷静,但也很实在。

他说,确实有些岗位会被取代,比如那些完全重复、几乎不需要判断力的任务。

但从他在英伟达的经验看,每当AI让某个团队效率提升,他们不是裁人,而是接更多项目、做更多探索,反而需要更多人。

他说,「我们工程师的数量在增加,因为我们现在能做的事情更多了。」

他的核心逻辑是:AI不是让人「被动闲下来」,而是让那些原本做不到的事变得可做,把「人能想但做不了」的那部分扩出来。

所以工作结构确实会变,但变出来的是新的工种,而不是空白。

到了2030年,AI会离你有多近?

黄仁勋对未来的想象不是空泛口号,而是有画面、有路线、有底层逻辑的。

他说,每个人都可能会有一个「自己的AI」,它住在云里,和你一起生活、工作、记录你的习惯、辅助你的判断,像一个不睡觉的助手、伴侣甚至护卫。

这将成为你真正意义上的数字分身。

你在开会时它能替你记笔记,你看病时它能提前提示身体异样,它甚至可能帮你安排好生活节奏、主动帮你决策「什么是对你好的」。

另外,AI也会开始有「身体」。

它会变成小机器人,能识别表情、听懂语气、记得你上次说的话、帮你开门或接电话。

听起来像科幻?

他很认真地说,英伟达正在做的事情,就是给这些AI「造身体」「装神经」「通电源」。

别猜曲线能走多高,先上车

在访谈的结尾,黄仁勋说了一句很不像CEO的话,但像极了他这个人:

别等了,先上车。

他并不是在鼓吹你盲目追随AI风口,而是想表达,当你面对指数级增长的局面时,你不可能仅靠预测就能轻易站在发展潮流的正确方向。

你能做的,是先参与进去,然后边学边干,再慢慢找对方向。

他强调,不是预测最准的人吃到红利,而是参与最早、投入最深的那群人,把空间先打开了。

这一套逻辑贯穿他对AI的理解,对芯片节奏的安排,对客户关系的构建,甚至对整个经济系统的判断。

对英伟达来说,这是一次在多个维度同步拉升的变轨——从卖芯片,到卖系统,再到做「AI经济的建设银行」。

对行业来说,这份访谈是一次把AI热潮拆解成基础设施、人才流动、能源调度、供应链协同的全景图。

而对所有想在这个时代干点什么的人来说,黄仁勋已经把图纸摊开了。

你要不要动手,取决于你敢不敢相信未来这辆车,真的已经启动了。

参考资料:

https://www.youtube.com/watch?v=pE6sw_E9Gh0

https://www.theinformation.com/articles/jensen-huang-using-nvidia-cash-rule-ai-economy