2025年的“双十一”,战线拉长到了37天。京东的“双十一”从10月9日开始,淘宝天猫于10月15日开启预售、20日现货开卖,一直持续到11月14日。

曾经那个"零点爆发"、全民蹲守购物车的狂欢夜,已经彻底变成了"滚动经营"的常态化大促。

2016年,双十一全网GMV是1207亿元;2020年直冲4982亿元;2021年突破8894亿元(天猫5403亿+京东3491亿)。但从2021年后,各大平台从就不再公布具体GMV数据,只剩下第三方机构的推算和各种"破亿品牌数"、"成交翻倍品牌数"这样的相对指标。

2025年“双十一”最大的变化,是AI的全面入局和“各种搜”的爆发式分流。除了搜索框和信息流,消费者的注意力被货架电商的AI万能搜、内容平台的种草搜、即时零售的小时达搜,切割成了更多的碎片。

AI把信息打成Token碎片,再以新的逻辑呈现在消费者面前。

那么,这个双十一,AI玩出的新花样是否真正征服了消费者?

01

各大平台上线AI,功能大同小异

10月16日,淘宝天猫在发布会上将这届双十一定位为首个“AI全面落地”的双十一,并面向C端推出6款AI导购应用:AI万能搜、AI帮我挑、拍立淘、品类清单、AI试衣、AI清单。

原来的淘宝App搜索框并未改变,AI万能搜作为一个单独的Tab被推出,并配有“试试这样问”等辅助用户使用的“提示词指南”。

除了在主站直接接入AI搜索,还有部分平台将“AI搜索场景”作为一个单独的App推出,入口界面是更为AI原生的“ChatBot”界面。

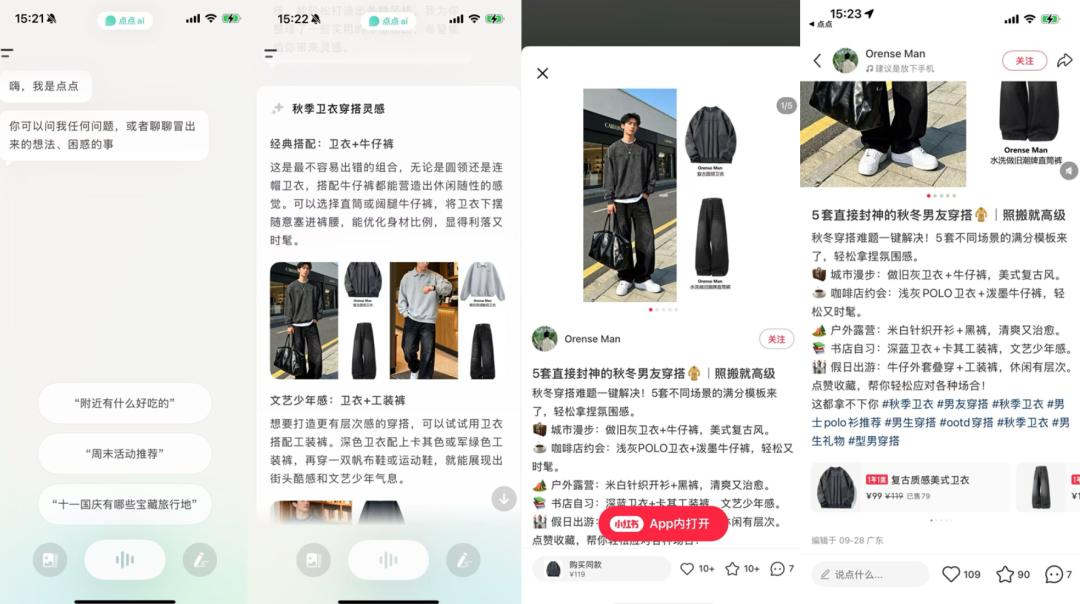

比如,小红书推出了独立AI生活搜索App“点点”。但在小红书主站内。这个功能的入口十分隐蔽,用户需由“点点AI”官方账号的对话框进入,少量用户仍可能在个别版本/灰度中看到搜索框直达,但这已不是面向全量用户的常设入口。

而在“点点”App中,界面和一般AI大模型产品类似,都是对话模式,但AI提供的结果中涉及到生活种草场景时,可直接点击后跳转回小红书App,并直达商品下单界面。

美团也选择了和小红书相似的策略,单独推出了“小美”App,而真正的下单、履约都在美团App完成。

京东赶在双十一启动前,在9月发布了全新的AI战略布局,核心是升级“大模型品牌 JoyAI”,并推出三款面向消费者的产品:

京犀APP——下一代购物和生活服务超级入口,具备商品对比、点咖啡、AI试穿等功能;

他她它APP——万能数字人助手,内置万能博士和AI圈子社交功能;

JoyInside附身智能——面向机器人、AI玩具、智能眼镜等设备。

在双十一期间,京东的C端应用“京犀APP”还未全量上线,AI应用集中更体现在全链路的“提效”:消费者端更新"拍照购"技术,用AI细颗粒图像识别商品;商家端,数字人4.0技术体系服务超3万家商家,提供100余个行业适配形象;另外,京小智AI客服帮助降低人力成本等。

02

消费者对AI功能买帐吗?

眼花撩乱的AI宣传,真的能搅动已经第十七年的“双十一”吗?

腾讯科技随机调研了近40位电商平台的消费者,结果如下:

58.8%的用户,对电商平台高调宣传AI功能没有感知;

70.6%的用户,不知道各个电商平台的AI功能入口在哪;

仅有23.5%的用户,真正通过AI功能定位到具体商品并下了单。

从这个调研可以看出,普通用户对电商平台的AI感知度并不高。还有被调研者当面告诉腾讯科技,想要主动体验AI功能,但是找不到入口;有的用户虽然找到了,但体验过一次之后,下次又忘了在哪。

从产品设计角度看,一方面是平台把入口藏得太深,即使是入口最明显的淘宝AI万能搜,也要用户主动点击搜索框,才能在原有的“搜宝贝”的右侧看到“AI万能搜”。另一方面是部分平台还在对此功能灰度测试中,不定期上线或下线入口,让消费者更为困惑。

少量尝鲜体验过的用户,也是褒贬不一。最多的吐槽是集中在AI对用户的意图理解不到位。

比如,有人尝试在“AI万能”搜中输入:“给自己的中秋礼物清单”,结果AI给到的结果包含四大类,十多种商品。AI并没有太理解用户的个性化偏好,而更像是在中秋背景下的“大众偏好”,给到了茶礼相关的推荐。

还有用户反映,让AI帮忙制定一个“预算200的购物计划”,但最终返回的清单却超过了200元。

国际调研机构Omnisend的数据显示,39%的购物者因为令人沮丧的AI交互(如不准确的推荐或糟糕的聊天机器人体验)而放弃购买。虽然这是国际数据,但也反映出AI搜索在全球范围内面临的普遍挑战:当AI理解错了需求、推荐了不相关的商品,用户的信任度和购买意愿都会下降。

在腾讯科技发出的调研中,还有接近30%的用户认为,AI的介入,让购买行为变得更复杂了。

比如有用户反馈,在“AI万能搜”中输入:“送女友的惊喜礼物”,AI生成了一份包含香水、首饰、护肤品、数码产品的长清单,每个品类下还有4-5个推荐。用户看完清单,感觉选择困难,所以又去了小红书搜每个清单下自己觉得不错的商品是不是真的好,不知不觉又刷了几十篇笔记。一圈下来,两个小时过去了,还是没完成下单。

购物平台的AI离真正理解用户的个性化意图还有很长的路要走,如果搜索结果不精准,反而会让用户陷入到新一轮的选择焦虑中。

总体来看,用户对各种“AI搜”还处于尝鲜阶段,无论是感知度还是实际效果,都还有很长的路要走。

03

双十一高调宣传“AI”,电商平台的真实目的是什么?

双十一之前,京东的独立App “京犀APP”还未上线就已展开宣传,而且刘强东亲自挂帅担任探索研究院院长,从阿里、商汤、阶跃星辰等企业挖来AI大佬助阵,显示出将AI提升为一把手工程的决心。

淘宝也在双十一发布会上披露了平台级的底层效率指标:复杂语义下搜索相关性提升20个百分点、信息流点击率提升10%、商家广告ROI提升12%。

这些指标的提升,虽不是直接关联AI,但注定和AI技术的全面渗透直接相关。比如“复杂语义这个概念”,早在2023年的618发布会上淘宝就公布过,仅手机端淘宝搜索域每天就会产生超过1.1亿个完全不同的长尾搜索词,用简单的语言解释是,消费者知道自己需要什么功能的商品,但说不清楚那是什么。商家也只能概括性地描述商品,无法穷尽所有使用场景。

例如,如果有用户在AI万能搜里输入“如何清理下水道小飞虫”、“猫狗双全的家庭用什么猫砂盆”,系统在理解完问题之后,能直接推荐商品和购物攻略。

AI现在做的,就是打通这个“模糊地带”。

除了语义理解,配套的还有拍立淘多模态升级、AI试衣、AI清单、品类清单。现在不只是“拍图找同款”,而是能理解图片中的场景和需求;AI试衣让消费者在购买服装前就能看到上身效果;AI清单和品类清单把“逛”的过程结构化,把海量商品按需求维度重新组织。

淘宝天猫搜推智能总裁凯夫在接受采访时曾表示:“淘宝天猫正用AI重构流量分发、优化消费体验。”这句话的关键在于“重构流量分发”。

经过多年的积累,这些平台确实都拥有用户偏好数据的“富矿”。

小红书官方在“种草直达”峰会上也曾透露,每月约1.7亿用户到小红书寻求购买建议、每天约600万条求购需求,这意味着它已经成为用户“从发现到决策”的核心入口,自带大规模电商转化的前置流量。

如今的双十一,当“低价”成为标配,竞争焦点便转向了体验和效率。AI驱动的智能导购、精准推荐和流畅交互,能有效提升用户粘性,成为平台新的核心竞争力。

当用户对复杂规则感到疲惫,渴望更高效、更聪明的购物方式时,AI也可以给到更精准的推荐。AI已经变成了平台不可或缺的“基础设施”。

04

AI如何搅动电商平台的未来?

从现阶段来看,电商收入主要有六个部分:

一是广告营销收入,阿里叫“客户管理收入”,抖音拼多多叫“在线营销服务”,本质是站内搜索、推荐位的竞价流量。

二是交易抽成与平台服务费。

三是自营差价,京东、亚马逊的直采直销模式;

四是物流履约服务,如京东物流、菜鸟对外合作进行收费;

五是会员订阅,如淘宝88VIP会员。

六是内容电商的带货佣金。

这六块构成了电商的标准收入盘。其中,广告和交易抽成是核心,且两者正在融合成“双引擎”模式。

但是,AI在电商平台的渗透,正对这个盘子进行重构。

首先是外部流量被大幅截流。Pew Research Center实测发现,有AI摘要时用户点击传统结果的概率从15%降至8%。贝恩调研显示,约80%的人在至少40%的搜索中直接看摘要不点链接,带来15%-25%的自然流量下滑。这直接压缩了平台外内容页和传统关键词广告的空间。

当外部搜索把点击截留在答案里,拥有交易数据的电商平台把广告位做得更靠近转化。广告主自然把预算从通用搜索迁移到站内“答案位”。

理论上,平台可以把原本付给外部搜索的引流预算,一部分转为站内的答案广告或品牌提案位,并用更高的归因确定性换更高的出价。

但这一切有个前提,用户得真正地把平台内的AI功能用起来。

此外,商户的流量和排名逻辑也将彻底改变。AI搜索的排序不再依赖“关键词匹配”,而是转向“语义理解”和多维度的综合评估,包括商品信息的完整度、内容质量(如视频和直播)、评价真实性及服务体验。因此,商家的经营重心必须从“优化搜索排名”转向“如何让AI理解并推荐我的商品”。

具体而言,商家需要优化商品信息的结构化和完整性,停止关键词堆砌;积极布局短视频、直播等“内容资产”,因为AI会抓取这些内容来回答用户需求;并探索“小时达”等即时零售服务。短期内,这增加了商家的运营复杂度,但长期看,AI的自动化工具也将简化重复劳动。

因此,如何用AI给商户赋能,也是各平台必须布局的关键赛道。

除了上述这些改变,更大的变化可能正以一种未曾预料的方式悄然发生。

在上文中我们也提到,小红书、美团都在主站外推出了以Chatbot形态为主交互界面的独立App。

接近美团人士向腾讯科技表示,小美作为单独App推出,一方面更为“AI原生”,原生也意味着更大的灵活性,方便探索更多可能性;另外,单独App在内部争取开发等排期资源上,也更有优势。

盛景网联高级合伙人、富基控股创始人、《第三次零售革命》作者颜艳春对腾讯科技说:

“目前大家都还是以互联网、移动互联网时代的惯性思维思考入口。未来进入智能体电商时代,每个商品可能都是一个入口,比如星巴克的杯子,用户可以通过NFC、或者各种码,直接和这个杯子交互聊天,那它就变成了一个新的入口。智能体和智能体直接交互,形成交易闭环。智能体的变革本质上是生产力的变革,未来如果电商变成了几千万个、几亿个智能体的交互,那对于当下的注意力经济,可能是一个巨大的冲击。”

但是,那个看似不远的未来,还没有人想象并构造出来。