AI一天,人间一年。不管是机器人,还是手机、电脑等硬件,都被AI重塑了一遍。AI与机器人的合体产物——具身智能正在走进每个人的生活。

每个人都在等待具身智能的GPT时刻,可以想象一下具身智能“拎包入住”后的生活:家里有各种各样的机器人,它们各司其职,把主人的生活照顾得面面俱到。有一个房间专门用来放大大的服务器,机器人产生的数据都在本地处理和存储,数据不出域,保护主人的隐私。

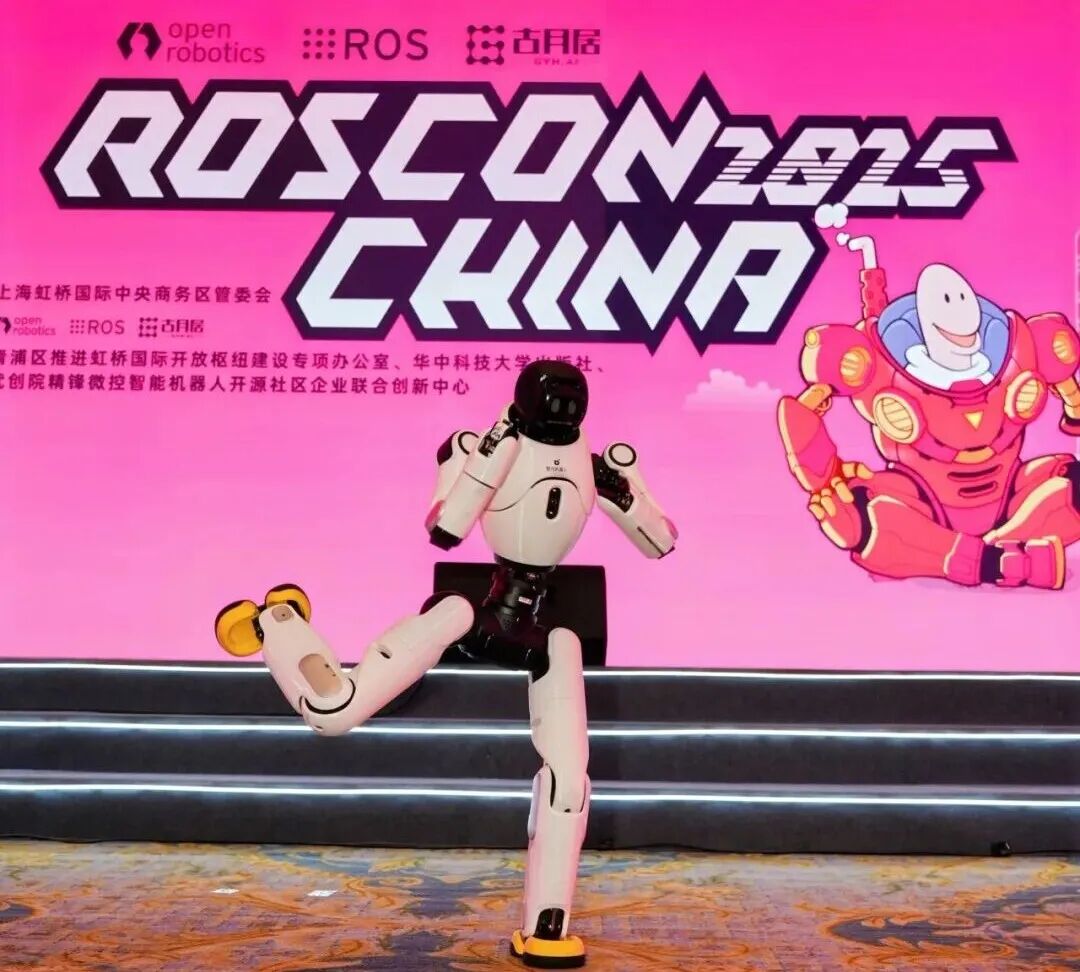

在11月1日至2日举行的机器人开发者生态全球性技术大会ROSCon China2025上,天工机器人、智元机器人、魔法原子、加速进化、纵深科技等“机器人天团”同台竞技。台下观点交锋,在碰撞中还原了2025年人形机器人的希望与困惑:在具身智能的GPT时刻来临之前,拥挤的机器人赛道到了艰难的“赛点”,价格卷至底价,订单从哪里来?面对数据和标准“双缺”的境地,该走哪一条技术路径?

年销2万台,机器人价格卷至底价

去年,人形机器人全国销量只有几百台。从行业预测来看,今年,销量预估将达到2万台。即便量产刚刚开始,还没有大规模上市销售,但是人形机器人已经卷入了价格战。

“目前价格逼近原材料成本,导致很多创新企业负担过重,没有机会去拓展新的应用场景。”古月居联合创始人顾强认为,现在人形机器人的发展阶段,相当于手机刚开始出现的形态——大哥大,当时售价动辄上万元,大部分人买不起这样时髦的产品。规模化后开始降价,即便会有卖得很贵的机器人,但也会出现可以进入千家万户的经济型机器人。

人形机器人身处黎明,在制造行业,每10000名员工约拥有400台机器人,整体渗透率只有4%左右。

深圳市机器人协会秘书长谭维佳表示,在规模效应没有显现之前,机器人进入每一个领域的二次开发和实施成本都特别高,如果高到没有行业典型客户愿意为此买单,机器人就不得不进入相对成熟的领域,从而陷入死卷价格的艰难阶段。

“很多机器人都在亏本扩展市场,几乎已经是底价,这不利于行业发展。人形机器人能为我们的生活带来附加价值,比如情绪价值,这是无法用纯硬件成本来衡量的。”国家地方共建具身智能机器人创新中心关节负责人、天工机器人负责人刘益彰认为。

沿途下蛋,等待具身智能的GPT时刻

今年7月,全球首家机器人6S店在深圳市龙岗区落地,汇集了上百款机器人,不仅可租可售,还可进行个性化定制。8月,在北京亦庄,机器人4S店Robot Mall开业了。站在这一4000多平方米的空间里,仿佛走进了科幻世界,这里集合了全国40多家厂商的50多款机器人,包括天工、宇树、优必选等,堪称“具身智能天团”。

“近期,机器人4S店会像汽车4S店一样慢慢普及,在商场里逛街就能看到越来越多专门售卖机器人的店铺。未来人形机器人很有可能比人类还要多。”刘益彰表示。

“在消费者关注买不买得起之前,会先考虑有没有用。”国家地方共建人形机器人创新中心感知与自主系统技术专家朱华章认为,人形机器人还在“散装”阶段,功夫机器人只会打功夫,后空翻机器人只会后空翻,叠衣服机器人只负责叠衣服,大语言模型被困在扬声器内与人对话,机器人们还不能胜任“保姆”这类复杂工作,帮助人类处理繁重的工作。

一直以来,居家养老陪护被认为是人形机器人的杀手级场景,可能在10年以内会实现。

当下的机器人订单在哪里?在刘益彰看来,目前最热卖的机器人集中于科研、教育和二次开发等场景。接下来,最有可能规模应用的是巡检导览、工厂搬运等场景,特别是帮助人类完成危险的工作。

落地场景将直接影响机器人的形态,回到行业的普遍问题:人形是不是必选项?

人形机器人来到人类的生存环境,可以拎包入住,我们不需要为它们搭建特定轨道或运动场景。比如,在室外巡检时,双足行走的机器人的地形通过能力更强,轮式底盘容易在沙石地面上打滑,也不能爬楼梯。

“在具身智能的GPT时刻到来之前,也有‘沿途下蛋’创造商业价值的可能性。”在深圳市机器人协会秘书长谭维佳看来,商业化落地需要产业链各方合力推动的,比如场景服务的系统集成商、场景所有方,才最了解这个场景的know-how(技术诀窍),而不是靠机器人整机开发厂商把所有落地工作都做了。

路径之争,爆火的VLA困于数据与标准

人形机器人马拉松、格斗赛,今年各地纷纷组织机器人大赛,倒地不起、现场喷雾降温等故障频出,暴露出负责控制的小脑和负责感知决策的大脑能力不足的问题。

如何让人形机器人更强更聪明?

目前主要有两条路径之争,一条是大量预采集数据训练的VLA(视觉—语言—动作)路线,另一条是小样本高泛化的路径。

“VLA是基础,是让机器人动起来的第一步,但可能不能依靠它来解决所有的问题,未来会整合更多模态的信息。”非夕科技创新业务技术负责人施丰鸣说道,就像一个只有视觉和规划能力,但没有触觉或肌肉微调能力的人,在执行任务的时候可能会把螺丝拧坏,把杯子捏坏,或推倒物体。也就是说,纯靠VLA,可能无法实现精细操作,泛化性有限。

VLA是一条高度依赖数据的路线,现在全国各地正在建立机器人数采中心,大多靠真人来训练机器人,所以这种数据采集方式需要投入大量成本,各家、各行业之间不愿意共享,甚至缺乏数据采集的标准。

地瓜机器人具身负责人何泳澔提到,VLA的泛化能力与通用性有限,跟智能驾驶相比,机器人行业的数据规模较小,而且硬件构型百花齐放,没有标准,一定程度上为数据的收集带来很大困难。

机器人行业还处于标准制定期,各地正在积极解决数据不足和标准缺乏的问题。

在今年9月举行的2025浦江创新论坛上,“浦江X具身智能标准化数据集平台(穹顶-DOME)”正式落地,实现了数据采集、治理、训练、验证的全链路闭环,率先完成多模态数据的标准化生产、可信治理与高效流通,提供统一接口与质量基准,为产业链上下游提供统一的数据语言,为全球产业破解“技术突破与产业落地脱节”难题提供了上海方案。

刘益彰所在的北京国地中心正在牵头制定机器人的工艺流程、测试标准、性能标准与关键模组接口标准等。

谭维佳也提到,深圳作为全球硬件之都,将基于产业链弹性优势,形成硬件开发和制造的范式,帮助全球开发者验证并落地。

最后回到终极问题,当人形机器人真正进入我们的生活,它会不会挤压人类的生存空间?

“新的时代应该接纳先进的生产工具。AI和机器人淘汰的不是人类,而是不会用AI、不会操控机器人的人类。”朱华章乐观地展望道。

图片/ ROSCon China2025