自2023年下半年以来,已有25家人工智能相关企业在港交所IPO上市,仅2025年上半年就有5家AI企业成功上市。可见AI板块正成为资金链条上最具确定性的增长点。

资本的目光从来不会无的放矢。那些被资本选中的“AI宠儿”们,究竟具备怎样的共性?哪些落地方向最具现实变现潜力?而想成为“AI第一股”的公司,又应该怎么走?

2025年,AI似乎成了少数仍能汇聚确定性与想象力的方向,吸引着资金、人才与叙事的加速汇聚。

IT桔子数据显示,截止今年三季度,共有764家AI公司获得风投投资,创下近五年新高,交易金额高达830亿元。

表面上看,一级市场热度在回升,但事实上,市场可投赛道并不多,而资金仍集中涌向了AI领域,呈现出一种风景独好的状况。

这种“热度集中”的现象,并非只出现在一级市场。二级市场的IPO动向,同样验证了AI的资本吸引力。据LiveReport大数据统计,自2023年下半年以来,已有25家人工智能相关企业在港交所IPO上市,仅2025年上半年就有5家AI企业成功上市。可见AI板块正成为资金链条上最具确定性的增长点。

资本的目光从来不会无的放矢。那些被资本选中的“AI宠儿”们,究竟具备怎样的共性?哪些落地方向最具现实变现潜力?而想成为“AI第一股”的公司,又应该怎么走?

这些,正是下一阶段AI产业竞争的关键命题。

被资本选中的“AI宠儿”们

对比2024年,今年被资本选中的AI企业,显然更加务实。

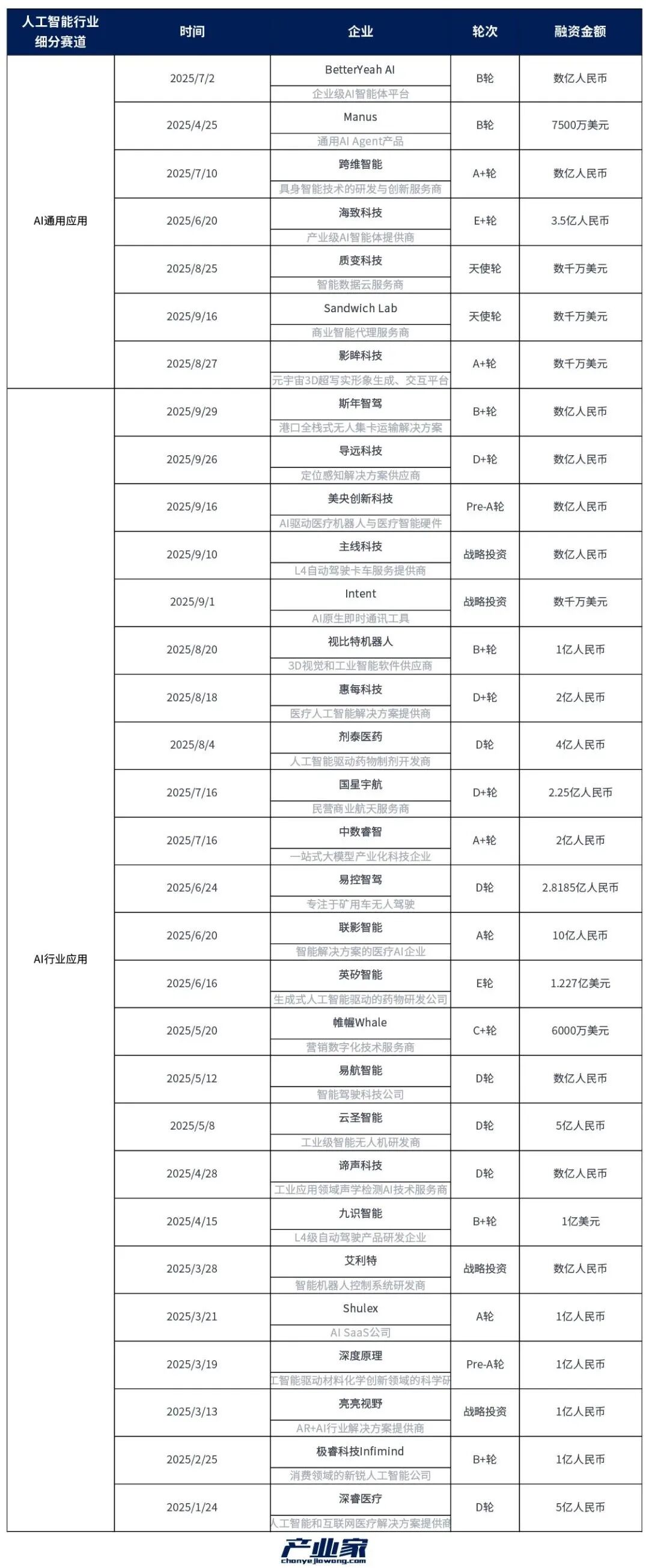

据产业家统计,2025年前三个季度,人工智能领域一级市场共发生548起交易事件,同比增长44.59%,具体到细分赛道上,AI通用应用和AI行业应用占据近一半,成为增长最迅猛的两条主线;在交易金额上,AI行业应用则跃升为资金最集中的洗到赛道,达到150亿元。

这一趋势与去年资本在AIGC层的狂热完全不一样。

2024年同期,AIGC赛道交易金额高达308亿元,占总额六成。而今年这一数字锐减至111亿元,同比下降64.01%。资本对AIGC“降温”也直接拉低了整个AI交易金额,使得2025年前三个季度交易金额仅为460.64亿元,同比下降8.43%。

然而,资金并未离场,而是更精准地流向了“能落地”的领域。

资本将更多资源投向AI通用应用、AI行业应用以及AI基础技术三大方向,分别增长216%、36.8%和153.74%。值得注意的是,基础层虽然拿到更多融资,但这在一定程度上与该领域设备重、投入高有关。资本不是收缩,而是在调整配置,把钱放在更能转化为生产力的地方。

进一步剖析前三季度一级市场获得1亿以上融资的企业,发现大部分公司主要是聚焦于医疗、物流、自动驾驶、机器人、营销数字化这几类具体的应用场景。资本显然在回归一个原则,即AI要“接地气”。

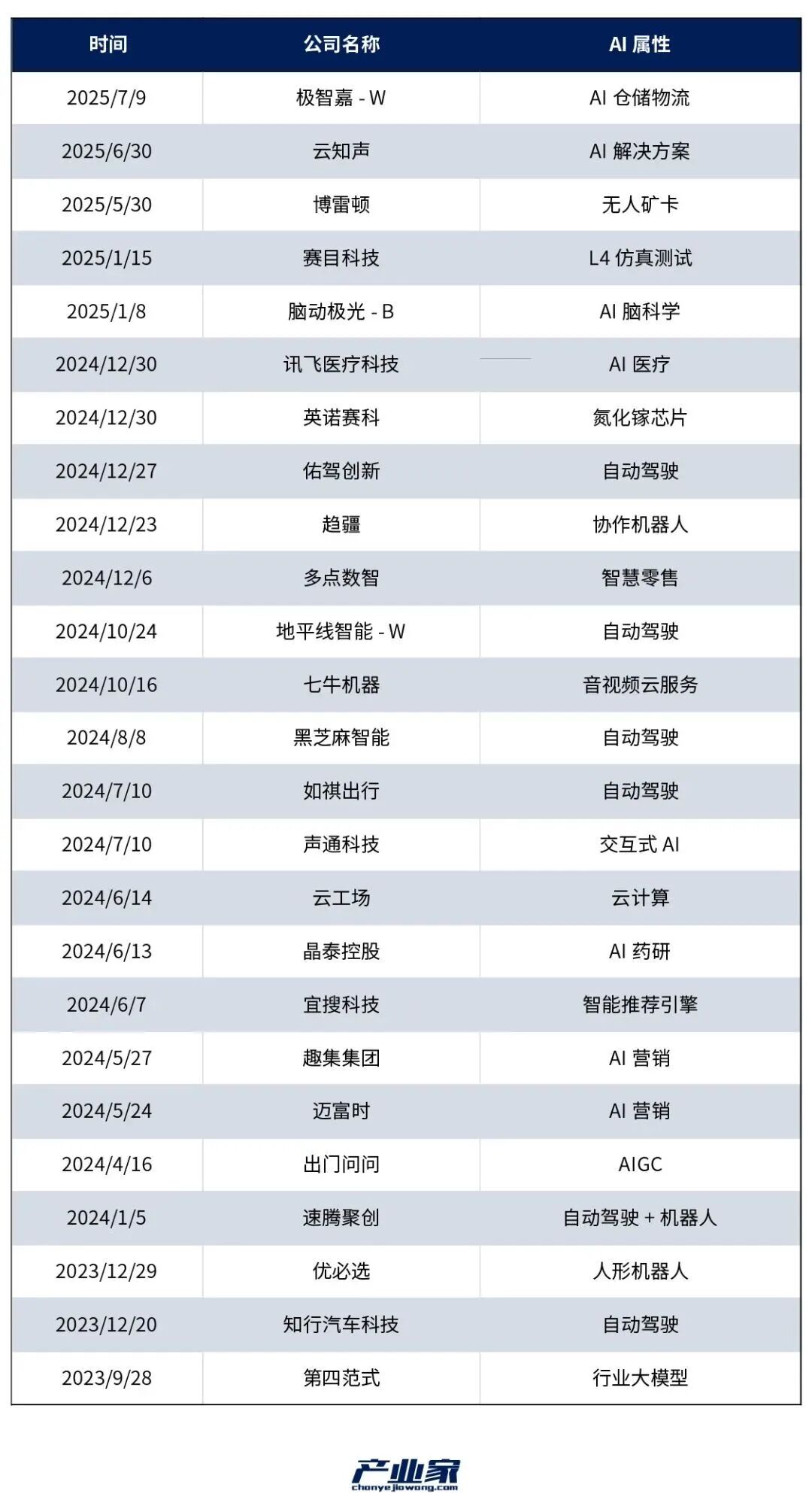

再看AI领域的二级市场。

截止2025年7月,二级市场成功上市五家企业,涵盖仓储物流、解决方案、无人矿卡等多个领域。

表面上看这些企业也属于行业应用,但不同点在于,IT桔子将这些企业归于了AI基础层和AI技术层。此外,这些企业普遍具备稳健的盈利能力。例如极智嘉收入达人民币10.25亿元,同期增长31.0%,这得益于仓储机械人跑通AI商业模式;云知声虽整体利润增长放缓,但其山海大模型收入近1亿元,同比激增457%。显示出AI技术在原有业务体系中的放大效应。

值得注意的是,无论是一级市场还是二级市场,这些“AI宠儿”大部分AI属性都不够“纯粹”。

换句话说,AI并非它们的唯一标签,大多数并不是AI原生公司。明略科技仍以政企数字化、知识图谱和智能决策为主营;云知声早在2012年成立,定位也曾转换;滴普科技的根基在数据分析。一级市场上,真正“纯AI”的公司屈指可数,仅有的几家,背后也都有巨头加持或成熟产业链的资源托底。比如betteryear背靠阿里,Intent AI获得的是战略投资。

同样地,二级市场的赢家往往是那些深耕行业已久,再借AI完成跃迁的企业。

这透露出一个耐人寻味的现象,无论是一级市场还是二级市场,资本押的不是AI,而是“能AI化的公司”,真正走向IPO的公司更是有着清晰的商业化路径。

AI落地产业,真实温度几何?

资本的选择,从不是孤立事件,这背后反映出的是市场对落地难易度的集体判断。

回看AI技术热潮袭来的这几年,技术落地最多、最快的是界面层的改造。这一层改造集中发生在编程开发、客服、办公、内容营销等场景,它们具备“低风险、高频率”的特征,AI在这些环节提升了操作效率、降低了人力成本,也迅速让企业初步看到了ROI的正反馈。

比如在编程开发场景,GitHub的一项研究显示,AI编程助手可使开发者完成任务的速度提升约26%,AI不仅擅长代码补全、单元测试生成、逻辑优化,甚至参与初步的代码审查。

但随着AI进入更高阶的开发环节,短板逐渐显现。MIT一项实验指出,对于资深开发者而言,AI对生产力的提升仅为8%~13%,甚至在某些场景中,AI的引导反而让开发时间延长了19%。

这也解释了为什么在一级市场上,许多主打界面层应用的AI初创企业在早期看似炙手可热,却很难持续放大营收曲线。技术门槛不高、服务可替代性强、同质化严重,是这个赛道的系统性难题。

这些界面层的AI改造,只有与业务流程深度串联,才能释放真正的生产力。一些企业已经意识到这一点,开始将AI嵌入核心业务链条。由此,在医疗、金融、教育、物流、零售等领域,AI的重心正逐步下沉至流程层的改造。

医疗行业是一个典型样本,阿里云白皮书提出的四象限模型显示,医学影像诊断与药物研发处于“高成熟度+高潜力”区间,其中医学影像AI产品商业化率已达90%;英矽智能其生成式AI平台将抗体研发周期压缩10倍,实现四项药物授权合作,总金额超15亿美元。而就在今年这家企业获得多笔大额融资。

AI在医疗行业的落地,不仅限于研发。BD公司通过预测性分析优化库存管理,将预测准确率提升20%,显著降低库存成本;而森亿智能的智慧医院解决方案,通过AI驱动的病历生成与质控,将医生文书时间缩短50%;西门子的AI平台,在提升诊断精度的同时,将放射科工作流程效率提升40%,实现协同优化。

这些案例背后的共同点在于AI不再只是工具,而是嵌入系统之中的决策变量。一旦进入流程,它便成为企业最深的护城河,也因此成为资本最愿意押注的方向。

但流程层的改造并不轻松。首先是数据,企业的数据分散在不同系统、格式不统一,AI模型要理解需要大量清洗与标注。其次是组织,要让AI接管决策流程,意味着管理层要放权给算法。多数企业依然在“AI+人工”双轨状态,模型决策还需要人工验证。

医疗场景就凸显了这种复杂性。数据偏差、解释性不足、伦理责任模糊、流程嵌入复杂等问题,使得AI目前在医疗行业主要承担质控、影像判读、医患沟通等角色,离“独立诊断”仍有显著距离。

不过,从技术节奏来看,这仍不是AI落地的尽头。

AI真正的价值,在于对业务逻辑的重新定义。这一层不是工具升级,也不是流程优化,而是对整个系统运行机制的重塑。自动驾驶、具身智能,以及像京东、快手构建的AI导购系统,阿里国际站的“AI合伙人”,本质上都在探索一种AI原生的组织与运营方式。

但这一步也最远。它要求的不仅是高质量数据和巨额算力投入,更需要多年的工程落地验证。在当下,能进入这一层的公司寥寥,大多数仍处于实验室验证或局部试点阶段。

总的来说,界面层AI持续变现难,业务逻辑重塑层AI投的是未来,而流程改造层AI则可能是眼下最容易兑现的商业化区间。

这也解释了为什么一级市场真正“纯AI”的公司数量极少,而二级市场上大多数被归为“AI概念股”的上市企业,其实是“AI+多年行业经验”的组合体。

寻找AI浪潮里的下一个IPO

在AI领域,下一个敲钟的人,正在加速赶来。

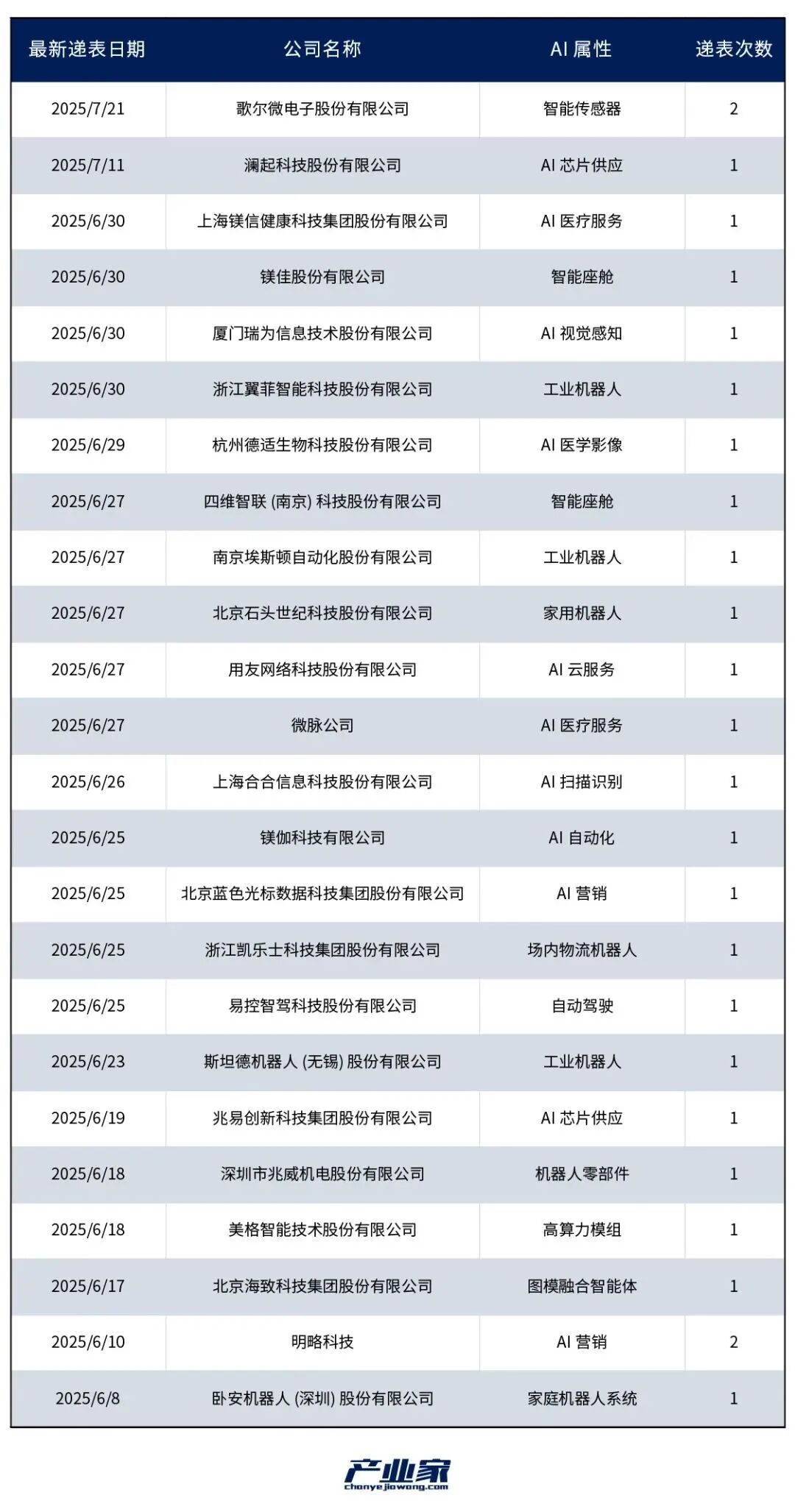

数据显示,截至2025年7月24日,港交所已有214家公司递交上市申请,其中AI相关企业多达48家,占比22.43%。换句话说,每5家拟上市公司中,就有1家与AI相关。

更有意思的是,这48家AI概念拟上市公司中,11家为A+H公司,占比高达22.92%。这意味着AI领域已有一批技术成熟、商业化路径清晰、具备国际化布局能力的“头部企业”崭露头角。它们正通过双重上市来稳固资本根基、放大全球影响力。

天下英雄如过江之鲫,谁能脱颖而出,成为下一个真正意义上的产业敲钟人?

回看2025年前后成功登陆资本市场的一批AI公司,可以发现一种隐性的共识:落地路径要“以点带面”,技术打法需“以场景起家”。

无论是云知声的医疗AI、明略的营销AI,还是极智嘉的仓储机器人、斯年智驾的港口无人车,几乎都遵循了类似轨迹,那就是从一个确定性高的业务场景出发,深挖需求、打磨产品,做到业内领先,再逐步横向扩张相近领域。

云知声选择的突破口是病历质控和地铁语音购票两个场景。通过树立标杆项目,它构筑起能用、好用的早期用户认知,为后续通用大模型的应用拓展提供了现实抓手。海致科技也是类似路径,其通过知识图谱技术切入金融反欺诈场景,逐步将能力延展至运营风控与数据治理,实现了“场景突破—平台沉淀”的良性循环。

这些AI企业在商业化的路径选择上,也普遍绕开了与通用大模型正面竞争,转而采取“垂直化+专精化”的策略。

值得注意的是,这批走到“敲钟”前线的AI企业,还有一个共性,那就是他们几乎都在早期就投入建设了自己的平台型产品或基础技术架构。

比如云知声拥有自研的大模型平台“云知大脑”与语音芯片Atlas;滴普科技打造了FastData与FastAGI双平台,分别对应数据引擎与智能引擎;明略在“秒针系统”与“小明助理”之间构建起从分析到决策的全链路AI运营系统;而极智嘉和斯年智驾则围绕AI应用场景构建了软硬件一体化的全栈方案,实现从算法、感知、决策、执行的端到端闭环。

这些自主平台一方面凝聚了核心算法、模型、工具链,形成技术壁垒,另一方面也方便产品标准化复制,降低项目交付成本。是AI企业从人力密集型项目向产品化、规模化发展的必要阶段,谁的平台能力强,谁就更能主导商业化节奏。

据IDC等机构预测,中国AI解决方案市场未来5年仍将保持50%以上年增长,2030年规模可望超过万亿元。这既是巨大机遇,也是激烈战场。

大模型时代技术日新月异,唯有掌握独特场景数据和know-how,才能抵御同质化竞争,成为下一个敲钟的人。