今年10月1日面世的Sora2,毫无疑问,又一次将AI视频的热度推到高峰。

其母公司OpenAI将2024年2月上线的初代Sora比作“视频的GPT-1时刻”,Sora2则被认为“直接跳到了GPT-3.5时刻”。凭借对物理世界超强的模拟能力、音画生成的同步性和多镜头的叙事能力,Sora2坐稳视频模型“顶流”的位置。

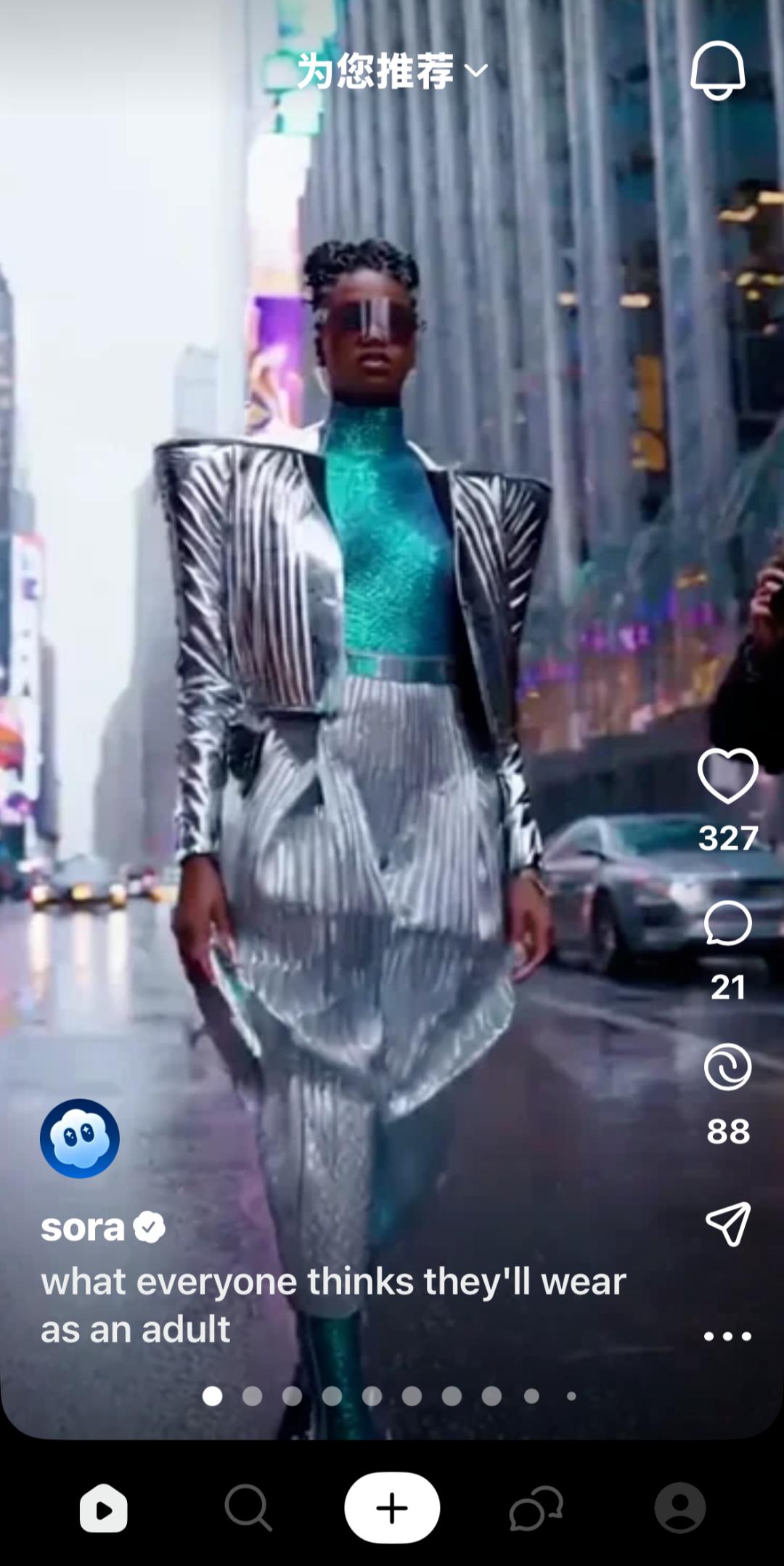

从说着“我爱妈妈”的AI小猫,到“毒液”模板、“吉卜力画风”、“AI宝宝播客”,在Sora2之前,AI视频已经在海内外的社交平台上创造过一轮又一轮的全民热点。而Sora2应用程序的“Cameo(客串)”功能(用户可以创建自己的数字分身并植入任何AI生成的场景中)功能,再次引爆了大众用AI玩梗的热情。OpenAI CEO萨姆·奥特曼开放了个人肖像权,一时间,他说着中文带货、在商店偷GPU被抓包、与李小龙对打等各种短视频在网上疯传。

玩梗之外, AI视频的商业化进程也在加快。不少服务中国出海商家的数字营销企业已率先接入Sora2的API。多家服务商告诉亿邦动力,从模拟摄影棚拍摄广告创意视频,到一键拆解爆款,生成数字人带货视频,甚至改变商家和达人的合作方式,Sora2给出海营销领域带来的影响已渗透到了方方面面。

“AI视频带货的模式已经探索出来了,目前可以进入复制阶段。现在就是红利期,是一个比较重要的‘圈地’时间。”AI视频服务商洛希极限创始人陈伯华指出。

更有实战派玩家表示,自己已使用Sora2制作带货短视频发布在TikTok实现爆单,“决定全力推进”!

AI视频迎来“DeepSeek时刻”,“非标品”崭露头角

对于服务商来说,接入Sora2是一个顺理成章的决定。不仅因为它优秀的模型能力,还有用户自发传播奠定的市场教育基础。

“Sora2具有一定的标志性,可以说是视频领域的DeepSeek,突然让很多人知道现在视频模型能力已经这么强了,都有兴趣来试一试。”TikTok数据服务商EchoTik联合创始人张锦向亿邦动力谈道。

Sora2刚上线的时候还需要邀请码才能使用,张锦将邀请码分享给了一些核心用户,但用户的反馈是,“网络仍然是一大障碍”。Sora2目前仅在美国和加拿大上线,国内普通用户还是无法直接感受到它的神奇之处。为此,EchoTik团队决定快速上线一个“套壳产品”。10月27日,他们的视频工具CreatOK.ai就正式推出,具备通过产品图生成讲解视频和拆解爆款视频脚本两大功能。

CreatOK.ai可以免费生成5个视频,超过5个则需要付费使用。据张锦介绍,该产品上线后,用户数量短期内就大幅提升,平均每个用户生成的视频量从1个增长到5个及以上,付费转化率已经和EchoTik的主产品相当。

CreatOK.ai的用户以TikTok卖家为主。张锦表示,在AI视频领域应用较深的卖家已经几乎全部通过AI带货,批量做TikTok账号,一条视频的最高带货金额能达到2万美金。目前,AI视频的带货转化率大概在千分之三左右,略低于真人实拍视频,但是投入成本大概降低了三分之一。比如,之前每天生产三四百条混剪视频需要一个20人的团队,但现在只需要5个人就能做到。

AI的降本增效作用毋庸置疑,但停留于“降本”,还是继续扩大规模,是摆在商家面前截然不同的两条路。有人会担心批量操作带来封号风险,也有人会选择乘胜追击、跑马圈地。“有非共识才有商业机会。”洛希极限创始人陈伯华说道。

洛希极限在今年9月上线了基于谷歌视频模型Veo3的AI工具genshot.ai,Sora2发布后,他们采用了两种模型混合的方式,将Veo3的视频真实感和Sora2多镜头的叙事能力相结合。genshot.ai可以通过TikTok和亚马逊的商品链接生成产品营销视频,还可以拆解TikTok爆款视频并进行复刻。

陈伯华认为,TikTok上的“挂车”视频获得千万播放就是一个标志性事件,说明在一些“非标”品类,AI生成的内容已经超过了真人实拍的内容,包括玩具、五金、美妆、户外用品等品类。

奇形怪状的水杯、抽象的玩具、动起来的手办,这些高度依赖创意的产品与AI视频玩梗、搞抽象、超现实的风格完美契合。某种程度上,AI带货视频超越了传统的产品讲解视频对真实性的追求,成为一种建立信任、传递创意的载体。哪怕产品有一定程度变形,只要创意足够有吸引力,也有用户愿意买单。

总体而言,在模型能力不断进步的基础上,AI视频迎来了质的飞跃。陈伯华判断,对比去年AI视频领域井喷式的技术创新,今年已经进入技术收束阶段,接下来就是算力和资源的比拼。他认为,AI内容可能会在明年6月份超越至少50%真人创作者的内容。

张锦也有相似的乐观判断:“半年到一年内,长达1分钟且可商用的视频素材可以完全由AI生成”。

大品牌“重构影棚”,中小卖家“复刻爆款”

不同体量的商家对于AI营销视频的诉求也各异,品牌商家更加希望用其替代广告公司和摄影棚拍摄品牌宣传视频,以大幅降低成本,中小商家则更“务实”——复刻爆款、测品、带货是他们最看重的功能。

据陈伯华介绍,genshot.ai的主要付费用户是中腰部商家。“他们的反应动作会比大商家更快,组织效率更高,相比小商家又更有规模放大的能力。”

而筷子科技是主要服务于较大的品牌型客户。今年10月16日,筷子科技推出了接入Sora2的商用级产品Kuaizi.cn,支持上传产品图片,可根据客户的营销目标自动生成完整的营销视频。

Kuaizi.cn被命名为“AI影棚”,这与他们对AI视频模型应用方向的理解有关。其产品总监陈龙向亿邦动力指出,传统的商业视频的工作流程涵盖编、拍、剪、投四个步骤,而Sora2对物理世界的拟真能力让这个流程具备AI化的可能。传统的广告视频需要根据产品想出一个短句描述创意卖点(比如,农夫山泉有点甜),再根据创意卖点扩展成一段镜头语言的表述,最后通过摄影棚的灯光、布景和拍摄把语言描述变成镜头画面,但现在,通过文字模型和视频模型的结合,整个流程都可以在“AI影棚”中完成,成本极大地被压缩。

数据显示,目前国内外主流模型的API单秒价格在0.2-1元/秒,Sora2的API价格为0.10-0.50美元/秒。而根据量子位智库测算,TVC视频(电视商业广告)制作成本在每秒千元级,如果AI的还原程度足够高,AI视频广告将具有极大的成本优势。

品牌方想要解析创意卖点的广告视频,而中小商家则更关心播放率、转化率和出单情况。有播放量才有可能出单,但百万播放量的视频出单不到100的情况也不少见——能否出单是一个更加综合的因素,除了视频本身,产品特性、点击率等都会有所影响。

据陈伯华观察,AI视频可以从四个维度进行评价,分别是真人感、产品一致性、口播质量和脚本结构。真实感和出单率直接挂钩的,另外三个指标则跟播放量挂钩,并不直接影响出单率。

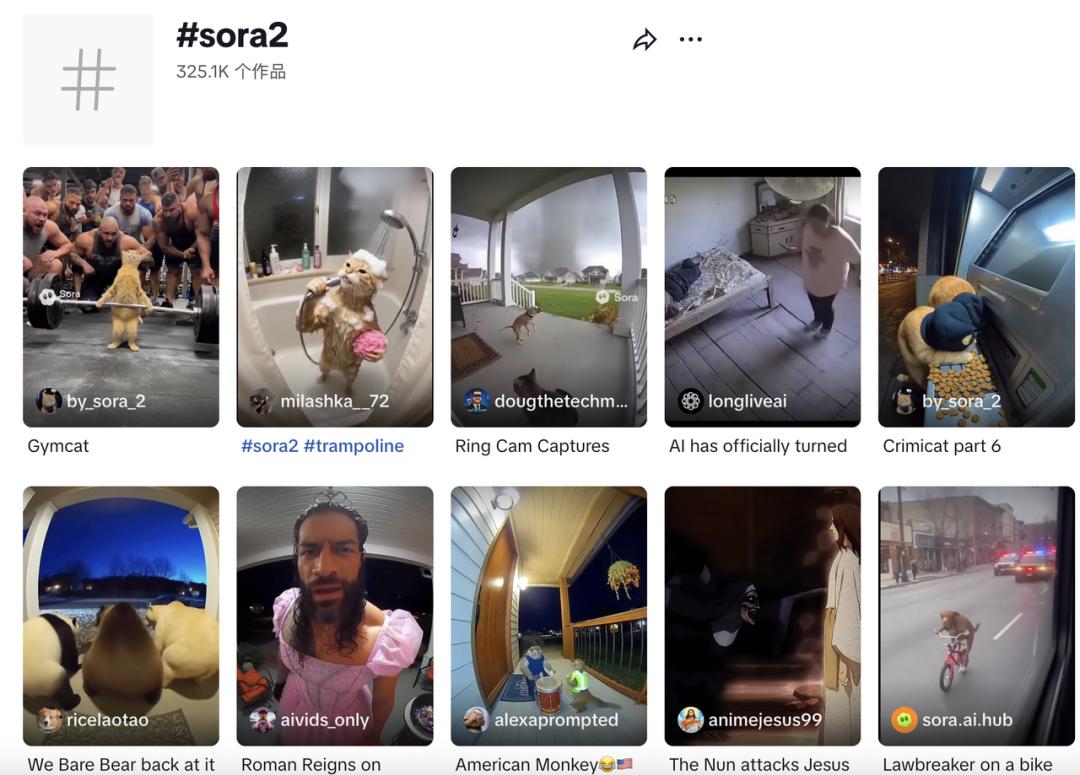

TikTok无疑是AI视频带货的一个重要阵地。在TikTok上,#ai 标签下有2.5亿条视频,#aivideo 的标签下有9万多条视频,#aivideos 的标签下有25万多条视频,而#sora2 的标签经过一个多月的时间则已有32万条视频。

TikTok上#sora2 标签截图

相比其它海外社媒平台,TikTok有商业化闭环,从视频到购物的内容电商链条完整,AI视频的投放更加以转化为导向。对于AI工具服务商来说,如果用户生成的视频可以直接带来转化,也会有更强的付费意愿。而投放Instagram Reels和Youtube Shorts的目的则聚焦于品牌宣传,以流量为衡量标准。张锦观察到,Youtube Shorts的内容更为短缺,因此平台对于AI视频的监管也会相应更宽松,AI生成的内容也更容易出圈。

多个TikTok玩家都指出,目前的TikTok有点像几年前国内的抖音,创作水平和用户口味还处于较为原始的阶段,这正好给了AI内容更多的机会。“AI视频现在差不多相当于后20%的真人创作者水平,这在TikTok上是能打一打的,但在抖音可能就不行了。”陈伯华说。

借助AI生成的带货视频主要有两种:一种是纯靠AI生成,包括数字人讲解和产品展示的分镜;另一种是产品特写、场景画面由AI生成,讲解部分则由合作的达人来拍摄,最后再进行混剪。

张锦认为,AI视频的快速发展将会改变商家和达人的合作方式,减少商家对达人的依赖。未来,商家可能会从购买达人拍摄的素材变成购买达人的肖像权,然后通过AI裂变成适合更多产品的素材,甚至可以根据使用的条数、时长等进行付费。

但目前购买肖像权的合作方式仍是一个新事物,相关机制并未建立,所以未经允许使用达人肖像生成图片和视频,为自家产品带货的情况也常常出现。此类侵权行为目前维权困难,有不少达人被侵权后只能选择在社交媒体上发贴控诉。而随着AI技术的进步,如何建立起合适的合作机制,在保护肖像权的同时提高生产效率,是平台、商家和达人都需要面对的问题。

另一方面,AI视频的进化也会推动商家和达人的关系走向平衡。据张锦介绍,美国达人的坑位费和佣金一向高昂,在短视频带货的发展早期,不管拍摄质量如何,这些达人都能接到大量商单,商家的带货成本也在不断增加。AI工具的出现会让这样的情况得到缓解。但有创意、拍摄质量高的头部达人依旧无法被替代,所以会出现向头部聚集的马太效应。与此同时,达人自身也可以通过AI工具减少拍摄成本,提升效率和产量。

Sora2并不支持上传真人照片,仅可以通过“Cameo(客串)”功能建立自己的数字人分身,只有像萨姆·奥特曼这样开放了个人肖像权的形象才可以自由使用。但OpenAI确实在打算将AI视频发展为一种IP生意。萨姆·奥特曼在博客中表示,公司将引入IP分成的收益模式,让IP拥有者将获得更细化的权限,可以决定角色是否及如何被使用,当用户使用授权角色生成视频并产生收益时,版权方可获得相应分成。

直面痛点与出路:AI视频的下一站

目前,AI营销视频在应用领域呈现出“海外先于国内”、“短视频先于直播”的特征。

在张锦看来,“海外先于国内”的原因来自以下四个方面:

其一,国内抖音带货主阵地从短视频转向直播,而海外的直播带货还没到爆发期,AI可以在生成短视频方面打开更多的想象空间;

其二,企业出海面临的本土化问题可以通过AI解决,比如生成当地面孔的数字人,用当地的语言讲解产品,而国内市场没有这样的痛点;

其三,国内商家和达人的合作视频多以植入的方式进行,即在达人原创内容中插入一段产品广告,而非根据产品来定制一条完整的混剪视频,AI的用武之地更少;

其四,国内无法直接访问海外AI模型,也在一定程度上阻碍了AI视频的应用落地。

而“短视频先于直播”的原因在于,一方面海外的直播电商发展远远落后于国内,头部达人还没有进入爆发的阶段,AI应用的落地自然要慢很多;另一方面,直播更加依赖主播个人的影响力和临场反应,数字人直播的吸引力明显弱于有知名度的成熟主播。所以,目前AI在海外直播的应用主要集中在把主播更换成目标国家的人脸形象以及语言翻译。

张锦指出,虽然AI视频在海外的应用领先于国内,但放眼跨境商家群体,真正开始使用AI的也不到10%。

最根本的原因可能还是来自于模型能力的限制。想用AI生成一支符合预期的视频是需要多次试错的,这个过程被戏称为“抽卡”。一位刚开始做美区和日本站的TikTok商家就表示,用Sora2抽卡3-10次左右能做出一条满意的素材,但如果产品互动性较高,比如拧水龙头、拆包装、移动桌子,则需要抽卡大概15次才能有一条可用素材。还有商家会担心因AI生成的素材过于雷同而遭到限流甚至封号,所以“还在观望”。

另一个原因则在于目前绝大多数AI视频工具仍停留在代替某个工作环节的层面,没有形成一个一体化的、像AI Agent一样的工作流。张锦表示,市面上大多数主打社媒营销视频的产品技术方案都还停留上一代,要么是实拍素材结合数字人片段,要么是纯口播加产品图片的静态展示。其适用范围很有限,但成本并不低,一条视频大概8-10元。而有完整工作流的产品一般是为KA品牌客户单独定制的营销视频解决方案,还没有普及到中小商家。

“在这两者之间,存在信息差和时间差,里面其实是有很多空隙需要产品去填补。”他谈道。

陈伯华提出了另一种商业化的可能:如果B端的AI工具进一步成熟,能够提供一体化的代运营服务,就可以像效果广告一样按结果付费,按照播放率或者转化率抽成。

“按结果付费代表对数据的掌控力已经非常高了。我认为按结果付费是未来的一定会出现的趋势,前提是技术的持续进步。我们下一个阶段可能会先按播放量来收费。”他说道。

做AI社区也成为了讨论热点。Sora2 APP因其手指上下滑动的交互方式而被认为是“AI版TikTok”,用户上传图片、结合文字提示创作,或者使用其客串和二次创作功能,就可以基于自己或朋友的形象生成视频,当“浏览-激发-创作-分享”的行为链路形成,AI社交就具象化了。

当然,线上社区也是AI视频孕育和传播的最佳场所,目前,各大巨头都在利用自己的社媒生态助推AI视频的分发与传播,比如Meta推出AI视频创作平台Vibes,生成的内容可直接发布到Instagram、Facebook,YouTube也将Veo 3 Fast模型整合到Shorts短视频功能中。

可以说,Sora2给AI视频带来了前所未有的热度,但它仍是一个处于原始阶段的新事物。商业化前景在哪儿?OpenAI设想的IP分成模式,代运营式的按效果付费,基于AI原生社区的新兴平台,几条充满希望的道路似乎正在一点点展开……