【导读】在AI热潮里,故事比技术更值钱。一家名为Oklo的核能初创公司,靠着一个概念,市值飙到210亿美元;另一边,一个从SpaceX离职的工程师,让AI自己画电路板,几分钟搞定工程师三天的工作。一个靠叙事吸引资金,一个用技术推动生产。AI热潮下,这两家公司代表着同一时代的两种姿态——造梦,和造物。

在硅谷的这一年,几乎所有公司都在想办法沾上「AI」两个字。

一家还没卖出一度电的核能公司——Oklo, 靠着「为AI数据中心供电」的概念,市值暴涨到210亿美元。

投资人是OpenAI的奥特曼,背靠自白宫与能源部,创始人夫妻一夜之间成了新亿万富翁。

同一时间,另一个工程师正默默地做相反的事。

他叫Sergiy Nesterenko,从SpaceX离职后创立了Quilter,没有SPAC、没有华尔街路演,也没喊出「颠覆未来」的口号。

只做了一件事:让AI去完成工程师最枯燥的工作——几分钟之内,自动「画」出电路板。

一个在讲故事,一个在造机器。

而AI的真正去向,也藏在这两家公司之间。

SpaceX工程师教AI画「画电路图」

在所有人都在谈论AI写诗、画画的时候,Sergiy Nesterenko在想另一件事:能不能让AI 自己「画」电路板。

他叫Sergiy Nesterenko,曾在SpaceX做航电系统工程师。

他出生在乌克兰,十岁随家人移居美国。大学时主修化学、物理和数学,毕业后进入 SpaceX,参与火箭的航电和电力系统设计。

那时,他第一次意识到一个看似微小却几乎没有被解决的问题——即便在全球最先进的航天公司,工程师依然要手工排布和连线每一块电路板。

那是一项枯燥到近乎机械的工作,但又容不得丝毫出错。

一次实验中,他亲手做的测试板在电流冲击下烧毁,几天的努力化为灰烬。那一刻,他产生了一个念头:「为什么不能让机器替我们完成这些事?」

几年后,他离开SpaceX,拿到一位投资人的第一笔种子资金,创立了Quilter。

公司名字意为「缝纫工」,意象来自那种一针一线把电路连成整体的精密感。它的核心目标很简单:用AI自动完成印刷电路板(PCB)的布局与走线。

传统PCB设计流程极其耗时。工程师先画原理图,再决定元件位置、布线方式、信号路径,还要反复校验阻抗、地线、电源层的完整性。

市面上虽然有自动布线工具,但效果糟糕,往往得人工返工。

Nesterenko选择从底层重写规则——不是让AI模仿人类设计师的习惯,而是从物理约束出发,让强化学习系统自己摸索出最优方案。

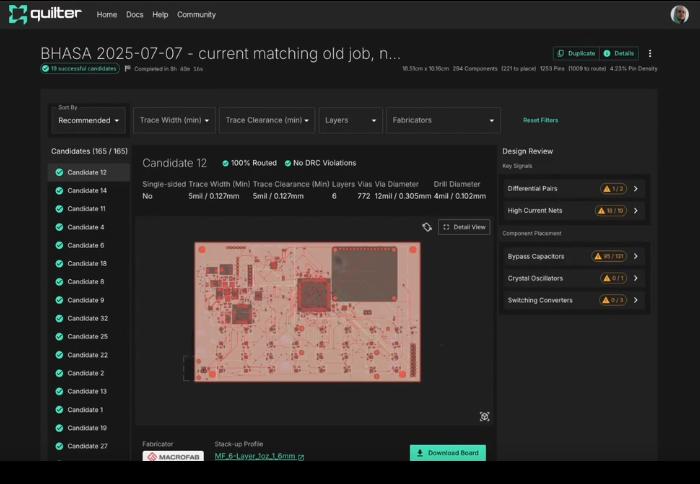

而Quilter的AI系统会读取输入的原理图和设计约束,基于强化学习与电磁仿真,自动完成元件放置与信号布线,并保证符合制造标准。

它能在数分钟内生成多套可制造版本,让工程师直接比较尺寸、信号质量与功耗,最终输出可直接导入Altium、Cadence或KiCAD的设计文件。

官方的宣传语是:「以物理为先的信心」

它虽然不是完全替代人类的系统,但相较传统的自动布线算法,已经能在信号完整性和规则遵循上显著提升。

到2024年初,Quilter完成了由Benchmark领投的1000万美元A轮融资,用于扩展强化学习平台与工业合作。

在随后的技术论坛上,Nesterenko把它形容为「硬件设计的编译器」

过去软件工程师写完代码要编译一次才能看到结果,而硬件工程师也应该能在几分钟内「编译」出一块电路板,用AI验证是否可行。

这一切听上去并不夸张。没有「颠覆世界」的口号,没有政治背书,也没有庞大的估值数字。但在真正的工程师看来,这才是 AI 真正介入物理世界的开始。

Nesterenko曾说过:

我不想让AI取代人类设计师,我只想让它把最无聊、最浪费时间的部分做掉。

他没有讲未来,他是在构建未来。

AI概念让核电厂变身「独角兽」

就在Quilter的工程师让AI真正「落地」的时候,硅谷另一头,一家几乎没产出一度电的核能公司,靠着「AI能源梦」,成了华尔街的新宠。

这家公司叫Oklo,成立于2013年,做的是小型快堆核裂变反应堆。

按理说,这是一个极度漫长、重监管、回报周期以十年计的行业。

但在过去半年,它的股价上涨了400%,市值超过210亿美元。

它没有营收,去年亏损5500万美元,可这丝毫没有影响投资者的热情。

为什么资本愿意为一个还没卖一瓦时电的公司买单?背后是「AI+核能」叙事与政策加持的组合拳。

首先是政策背景。今年,美国和英国达成联合协议,拟投入数千亿美元支持AI、量子计算与核能领域合作。

Oklo的这一背景,让其在资本市场极易被视为「能源领域的AI独角兽」。

其次,是创始人与投资人的落点。Oklo的创始人是一对夫妻:Jacob DeWitte和Caroline Cochran,二人都拥有MIT的核工程背景。

而最引人注目的是奥特曼:他曾担任Oklo董事,并通过自己发起的SPAC将Oklo推向资本市场。

Altman的早期原始股投入极低,一旦市值暴涨,其回报率将大幅增长。

但从实际角度出发,Oklo目前还处在「蓝图阶段」。根据其公开文件,它尚未与任何客户签署供电合同。

相比Quilter在实验室里用代码和物理原理做真实推进,Oklo的故事像一个海市蜃楼:它为AI提供供电的承诺还未兑现,但市值已经点燃。

从OpenAI到Oklo,奥特曼写的,不止是算法

要说这场「AI+核能」狂欢里最抢眼的角色,非奥特曼莫属。

他让OpenAI成为世界焦点,又让一家还没发电的公司在资本市场上翻了几百倍。

早在2015年,Altman就加入Oklo董事会。那时他还没接管OpenAI,但已经是硅谷最活跃的天使投资人之一。

2021年,他又操盘了一家名叫AltC Acquisition Corp.的SPAC,目标是帮助被低估的科技公司登陆资本市场。

结果,他最终送上去的,不是某个AI模型,而是Oklo——一家仍在画反应堆设计图的核能初创。

奥特曼花了几千美元,如今账面收益近9亿美元。

这场SPAC操作不仅让Oklo成功上市,也让他自己的「AI能源叙事」第一次登陆华尔街。

与此同时,美国能源部长Chris Wright也出现在Oklo的董事名单里。他在2025年2月被参议院确认上任前,曾担任Oklo董事。

政策面同样提供了加持。特朗普在2025年5月签署行政命令,要求「加速小型核反应堆的审批流程」,能源部随后宣布Oklo将参与「先进核能试点计划」。

这些举措让市场误以为:Oklo已被选中,成为「AI时代的能源代表」。

结果就是,短短两周内,公司股价又上涨了近50%

造物的人与造梦的人,AI热潮的真实分界线

AI的故事,终于走到了两个方向。

一个在实验室里,以物理、算法、约束为语言,让机器学会真正的创造;另一个在资本市场,以叙事、权力和关系链为燃料,让未来先在股价里兑现。

Quilter和Oklo就站在这条分水岭的两端。前者的世界是一行行代码和电路参数,后者的世界是一轮轮路演和政策文件。

两者都在「构建未来」,只不过一个造的是物,一个造的是梦。

Quilter的强化学习系统正在真实改变硬件研发的逻辑。它让「造东西」重新变得高效和确定,AI不再只是写文字、画图,而开始操作物理世界。

而Oklo的存在,则像一面镜子,照出资本的想象力有多旺盛——它证明,只要叙事足够诱人,即使没有产品、没有客户,依然能在AI的旗帜下被重新估值。

但也要承认,叙事并非全然无用。没有叙事,就没有注意力;没有注意力,很多真正有潜力的技术也不会被看见。

AI的泡沫之所以反复出现,是因为市场总在寻找下一个「确定的未来」。

在Oklo的世界里,AI是吸金的语言;在Quilter的世界里,AI是造物的工具。

一个把未来卖给市场,一个把未来写进电路。这就是当下的现实——AI的力量在同时制造幻觉和真相。

叙事让资本聚集,技术让世界前进。二者都必要,但终究会被时间分出高下。

AI热潮的尽头,不会是一串市值,而是一张电路图。

当故事褪色,留下的不是新闻标题,而是那些真正能运行的机器。

有人用AI写神话,有人让AI写电路图。

而历史,似乎总是偏爱后者。

参考资料:

https://www.forbes.com/sites/phoebeliu/2025/09/23/how-ai-nuclear-energy-trump-minted-two-new-oklo-billionaires/

https://www.hardwarefyi.com/industry-insights/sergiy-nesterenko-founder-of-quilter/