文|周鑫雨

编辑|苏建勋

当世界数字教育大会,将2025年定义为“智慧教育元年”,一家成立两年半的中国AI教育公司,已经跑成了独角兽。

“与爱为舞”创始人兼COO刘威对《智能涌现》等媒体透露,自成立以来的两年半里,“与爱为舞”完成了4轮融资,融资总金额约1.5亿美金。目前,公司估值已接近10亿美金。

△“与爱为舞”的股东。图源:作者拍摄

“与爱为舞”CEO张怀亭和COO刘威,是嗅觉由为灵敏的一批从业者。

前者曾是百度商业化系统“凤巢”的核心负责人,以及高途(跟谁学)联合创始人,后者曾任高途集团副总裁、高途课堂总经理,是“双师直播大班课”的核心发明者。

曾有股东告诉我们,几乎与ChatGPT发布同一时间,张怀亭已经有了用AI重做教育行业的想法。2023年5月,和“大模型六小虎”同期,张怀亭和刘威,与四名科技及教育从业者,联合创立了AI教育应用公司“与爱为舞”。

成立以来,“与爱为舞”一直是一级市场最热的标的之一,曾获得高榕资本、红杉资本、真格基金、启赋资本、蓝驰创投、险峰长青等一线机构的种子轮投资,投后估值达到1.25亿美金。

据《智能涌现》了解,成立一年后,“与爱为舞”的估值已经飙升至8亿美元。

资本的热捧,源于狂飙的落地进展。

在一场直播招聘会上,“与爱为舞”联创、技术负责人王琳就透露,公司成立当月的收入只有几十万元,次月就达到上百万元,如今每个月有上千万元。

但比起热闹的金钱故事,“与爱为舞”的创始团队和业务本身,却十分低调。让大部分人好奇的是:成立两年,“与爱为舞”到底做了什么?

2025年11月19日,在“与爱为舞”总部,创始人兼COO刘威,第一次对外聊起创业两年半以来的进展。

△“与爱为舞”创始人兼COO刘威。图源:作者拍摄

这名教培老兵站上台前,还保留有台前讲课的习惯。比如,每隔5分钟,他就会向台下抛出一个问题,吸引听众的注意力;讲到重点,他会用夸张的比划,强调PPT上的内容。

高途鼓励式的标语文化,也被沿用。比如在“与爱为舞”用户增长部的工位上,贴着一句:有的人适合短跑,还有的人适合长跑。

但创业两年半,刘威思考更多的,是AI教育和在线教育的区别,以及,AI教育需要怎样的产品革新。

“农业”,这是刘威对在线教育的比喻。他告诉《智能涌现》,在线教育做产品的逻辑是“有多少人,种多少田”:在线平均1个老师带100个学生,100万个学生就要1万个老师。

因此,在刘威看来,做在线教育,拼的是组织能力。如何补充教师、扩大规模?如何用最低的成本吸纳更强的师资?如何减少教师水平的方差?这是他在高途每天都要思考的问题。

但AI教育是一个无法靠人力构建壁垒的领域——竞争来到了一个完全不同的领域:AI技术。

刘威形容,“与爱为舞”与高途最大的区别,在于前者本质是一家科技公司,而后者是一家教育公司——以往在高途,遇到业务上的问题,团队思考的是怎么堆人力、拼师资;而现在,“先想到的,是怎么用技术和产品去解决”。

苦磨AI技术,是一种完全不同于在线教育规模竞速的慢火烹茶。2017年的高途,团队只有7人,营收仅2000万元。然而,2018年,刘威就把营收做到了两个亿,2019年做到了20个亿,2020年做到了64个亿。

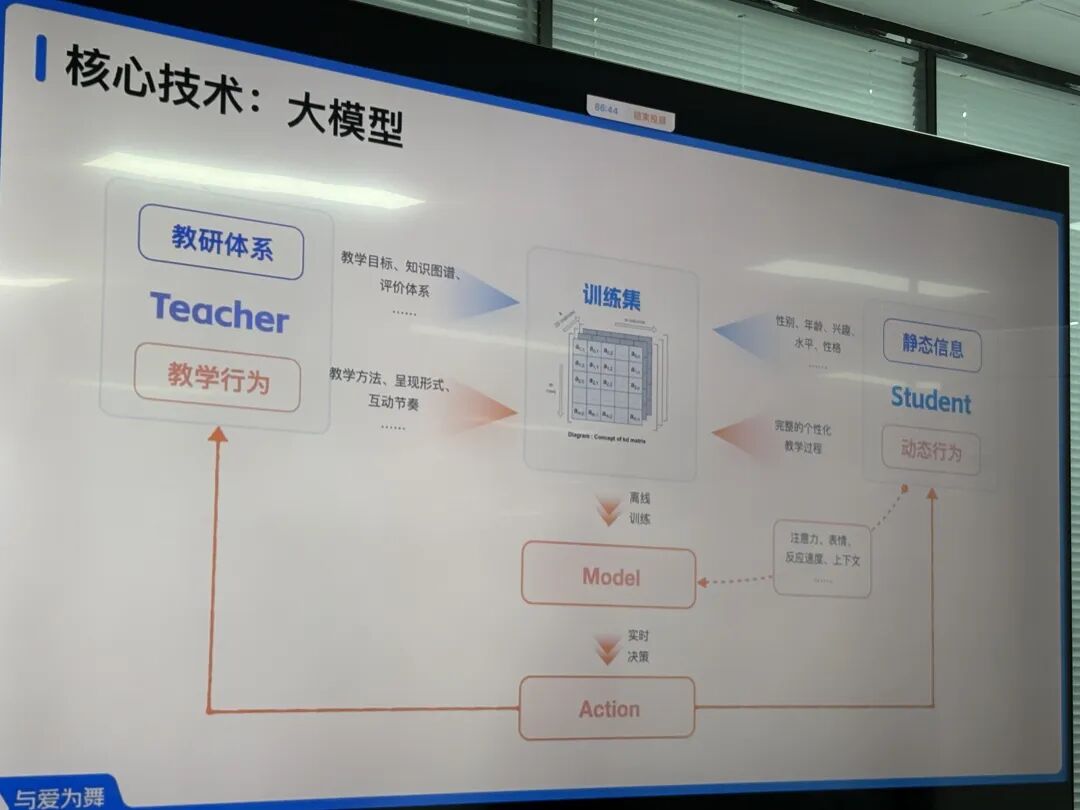

但在“与爱为舞”的前两年,团队的重心不是AI产品的商业化,而是构建了一套围绕AI数字人、音视频实时对话式AI教育模型、智能交互语音模型的技术体系。

△“与爱为舞”基于开源模型自研的音视频实时对话式AI教育模型。图源:作者拍摄

比如,2023年,AI模型的语音延时还是困扰不少企业的问题。直到2023年8月发布的豆包,大幅降低了语音交互的延时。

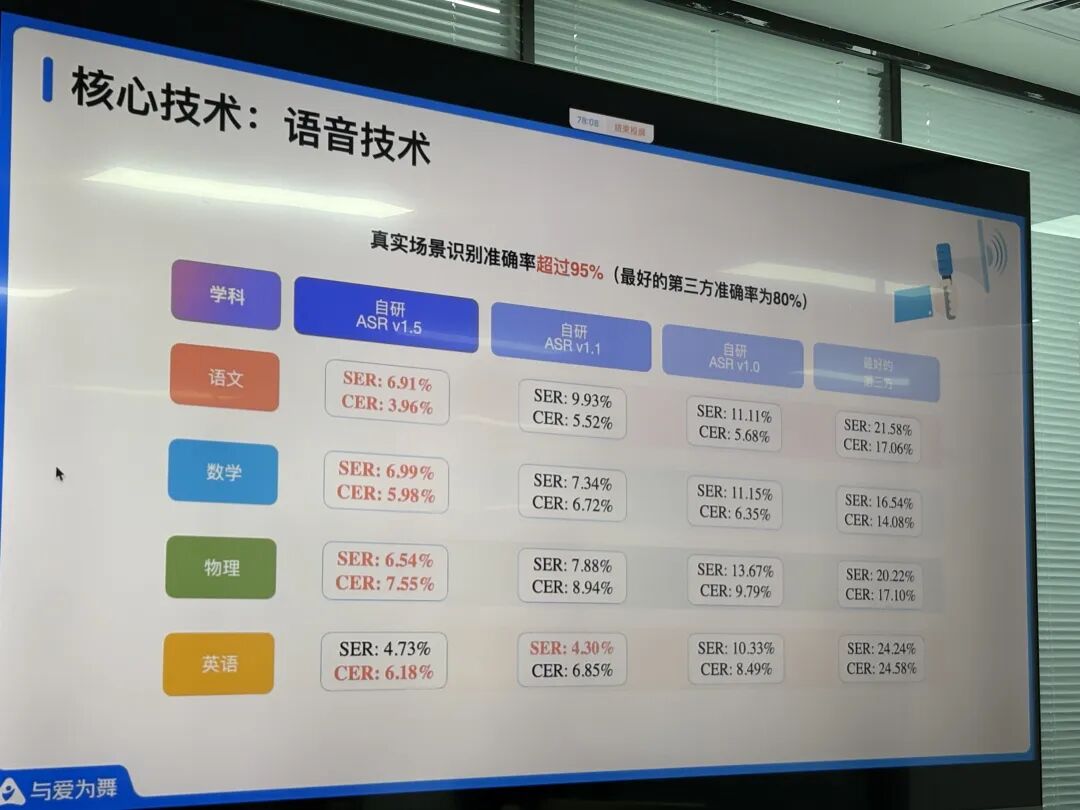

当时,“与爱为舞”快速组建了语音系统研发团队——后来,这套语音技术的真实场景识别准确率达到了95%,响应速度达到毫秒级。

△“与爱为舞”自研的语音技术。图源:作者拍摄

刘威告诉《智能涌现》,一旦底层技术被打磨到能解决业务问题,营收、增长等指标都不是问题。

团队的另一个转变,在于产品。

“在线教育成也在直播大班课,败也在直播大班课。”刘威反思。

“双师直播大班课”曾是在线教育营收的重要来源,但他发现,这一模式的渗透率在一二线城市并不高,线下班课仍然是主流,“从教学效果和付费意愿来看,一对一的因材施教绝对是最好的。”

在他看来,AI大模型的泛化性、自主学习机制,恰恰能让一对一定制化教学,成为可能。

为此,2025年5月,成立两年后,“与爱为舞”推出了产品“爱学”,主打全学科、不限用户年龄的一对一AI家教。

△“爱学”辅导数学题过程。图源:“爱学”官网

推出“爱学”之前,刘威常面对的质疑是:用户能不能接受AI导师?愿不愿意为AI导师付费?以及,AI导师到底有没有效?

他告诉《智能涌现》,在上线之前,“爱学”也经历了数月的内测期。其中几项测试是:不提前告诉用户这是AI导师,检验完课率;后续告知后,检验退费率。

测试结果显示,“爱学”的完课率,甚至超过了直播大班课;同时,几乎无人因AI退课。

当然,AI大模型浪潮的来临,AI教育的机会不会独属于创业者。

2024年以来,猿辅导、作业帮、有道等老牌在线教育机构,纷纷将业务与AI结合,推出AI讲题、AI口语跟练、AI学练机等软硬件产品。

在与新老玩家的竞争中,作为一家资源有限的初创公司,最重要的是取舍,集中资源建立壁垒。

刘威的经验是,先切入用户刚需的、且更难的领域。

比如,创业初期,在2D卡通、3D卡通、真人三个数字人教师方向中,团队最终选择了真人。彼时,“真人是最难的,当时的第三方基本都支持不了。”刘威表示,但真人教学的接受度又是最高的。

不过,建立AI教育的用户认知,注定是漫长的过程。“AI发展得比我想象快。”刘威回应媒体,即便无法预测AI教育商业化爆发的元年,但这注定是一场快跑,“2023年我们刚创业时,AI老师能把一堂课上完,我觉得要三五年,但其实用一两年我们就做出来了。”

以下是《智能涌现》对“与爱为舞”媒体群访的整理,内容略经编辑:

宣传提高多少分,是一种过度承诺

媒体:不同学科教学场景下,AI的准确率会一样吗?比如理科会比文科准确度高吗?

刘威:为了不出现“幻觉”,我们不能直接用大模型,得拿自己训练的。我们内部有大量自己的评测,保证输出相对稳定。

大家认为好像文科没有规律,其实并不是。文科有文科的规律,理科有理科的规律,它们都是理性的。只要有规律,AI就可以学习。

媒体:高途提出的模式是“双师”,一个名师上大班课,后面还有普通老师辅助学生理解。AI教师也需要真人教师辅助吗?

刘威:在全流程的交互中,AI和人如何分工?如何更丝滑地帮助孩子更好地学习?到底AI和人分别做多少?他们的衔接关系到底是怎样的?

这整个流程,我们也在摸索过程中。

媒体:具体到教学成果,“爱学”对成绩有怎样的提升?

刘威:本质上说,任何一个老师再牛,他和孩子是双向互动,孩子是主体,老师并不是。没有一个老师能保证孩子一定考100分。

但有机构会这么营销,这并不是好的现象。我说这些不代表我不关心孩子出成绩,但承诺提高多少分是不负责的。

“爱学”最大的保障是一对一的教学,效果和效率天然比班课高很多。

媒体:“高很多”是高了多少?用户不相信“高很多”,要有数据。

刘威:我们在每一道题上,会得出数据。比如一道题,孩子最开始的正确率大概在50%。之后AI经过引导,孩子答对的正确率提高到了80%。

媒体:正确率的提高比例,这个维度很互联网思维。但如果要打动家长付费,需要给出实打实的提分效果。

刘威:不能这么宣传,不然就过度承诺了。

举个例子,这次考试简单,下次考试有可能难,两次考试分数的比较很难反映效果。所以你会发现没有机构会这么宣传。

如果聚焦在孩子学了哪些东西、掌握情况怎么样、相关的体验如何,这些我们都能给出数据。但具体到提高多少分,我们不能说。

媒体:一旦AI出现“幻觉”,或者有无法解决的问题,是否有真人老师兜底?

刘威:我们的训练过程就包括大量的测试和数据,训练师本身就要对这些数据和结果打分。

所以首先我们把力量放在训练环节,保证流程可控,以及传授知识的正确性。其次在和孩子的交互过程中,也有数据飞轮。

今天我不敢说我们的模型100%不出错,但概率很低,因为大量的数据都前置训练过。

媒体:“爱学”切的是教学的场景,AI教育还有哪些落地场景?

刘威:教育类的产品分为两个大的类别,一类是解决方案型的,比如“爱学”,比如高途的大班课。还有一类是偏工具型,比如小猿的搜题、作业帮的拍搜。

两者解决的问题是不一样的。工具型的产品非常依赖学生的主动性,但解决方案不依赖于学生的主动性,它有体系化的过程帮助孩子达成目标。

如果你想依赖主动学习,也不需要非得报个班,很多自学能力强的自己就考研了。但偏小一点的孩子自学能力可能比较弱,所以K12可以理解为教育部设定了一套系统化的解决方案。

两类产品的这种区别也会导致做产品的方式不同。比如做一个工具型产品,首先要保证大而全和准确,所以这对数据的要求很高。

如果做一个系统性的解决方案,其实数据范围有限,但对专业性的要求很高,重点在怎么教才是好的。所以我们输入了大量老师和教练的数据,再通过大模型演变出10万套、100万套题库。

在线教育的核心是教育,AI教育的核心是AI

媒体:“爱学”发布半年以来,市场表现怎样?

刘威:我们也走了很长的验证期。

第一个验证期是要判断真实客户能不能把课程完整地跟下来,而且不排斥,我们把这个指标称为“完课率”。

我们用盲测的方式,回头再对孩子进行访谈:你觉得教师是真人还是AI?如果孩子无感,我们就认为是AI还是真人,不影响上课。最后我们发现孩子对AI的接受度是很高的。

第二个阶段,我们告诉家长和孩子教师是AI,他们不排斥。

第三个阶段,我们测试AI会不会降低完课率,最后发现相比真人教师,AI不会降低完课率,反而更高了。

下一阶段,测试付费意愿。在这一过程,我们又走了一轮盲测,不告诉用户这是AI课程。只有当用户问起,我们才告知。最后我们发现,客户还是愿意买单的。

接下来就是让客服告诉客户,这是AI教师,测试退单率。最开始我们逐个打电话告知客户,发现没有人因为AI退费。

随着AI的发展,随着DeepSeek的出现、媒体的传播,家长对AI保有好奇、开放接纳的心态,不是特别抗拒。

最后一个阶段,我们上来就告诉客户这是AI,看大家买不买。

媒体:付费率有多少?

刘威:我不能说太明确的。但我们发现大家不仅能买,而且付费率还比大班课要高。

媒体:现阶段团队更关心哪些指标?比如付费率、增长、ARR。

刘威:我们现阶段更关心AI底层能力的建设。

由于AI的能力有限,所以AI教学的范式是有限的,我得一个个范式死磕。所以我现在最关心的是提高AI的能力,去支持孩子更喜欢的范式。

如果底层能力跑通了,其他指标理论上都顺其自然。

媒体:在AI时代做教育产品的逻辑,跟在线教育有哪些不同?

刘威:有巨大的差异。

原来我们做在线大班课的时候,我们会把自己的核心竞争力定义为:组织能力。

简单来说,要服务100万学生,我就得有几万老师,服务200万学生,我就得有10万老师。

所以在“双减”前,高途就有3万老师。这3万老师水平的方差是很大的,也有一定的离职率,所以我们要一直补充新鲜血液,保持高水平。因此“组织水平”简单来讲是用更低的成本,达到更好的效果、更高的效率。

原来的在线教育,我称之为“农业”。像种田一样,有多少人就能种多少田,想加量就得加老师,这是一个知识的劳动密集型领域。

但今天的AI教育,不能靠一百人、一千人把活干了。所以我们思考的核心方向是不一样的。原来在高途,我们天天琢磨组织建设,天天做培训。

现在不是,我天天打磨产品、讨论技术,怎么用技术和产品把业务问题解了、指标怎么提升。

AI教育本质上是科技行业,再细化一点,它是AI行业,只是落地在了教育领域。但原来的在线教育本质上是教育行业,其次才是用了工具。

媒体:AI教育商业化会在什么时候爆发?

刘威:我说不了这么准,但2023年我们刚创业时,AI老师能把一堂课上完,我觉得得三五年,但其实用一两年我们就做出来了。所以AI发展得比我想象快。

AI时代,聚焦某一人群不一定是正确的战略

媒体:“与爱为舞”的产品,相比市面上类似的AI外教或者AI一对一教学,有什么优势?

刘威:大家会说2023年是大模型的元年,2025年是AI应用的元年。在AI应用的元年,很多家公司都会推出自己的AI产品。

现在是百花齐放的阶段,有从工具角度做的,有纯瞎搞的,有还没开始干、正准备干的,有干了一点的,有已经发布了产品的,也有在学习机上干的。

我认为在接下来的一到两年里,市场上还会涌现出大量的AI方向的探索,这些探索都是有意义的,都在推着时代往前发展。

大家在探索的过程中,逐渐会有1-2个模式,会被社会和市场验证。

我认为未来的、AI时代的教育,AI一对一肯定是最靠谱或者最有效的。原来为什么要上大班课?本质上是因为一对一太贵了。

这个现象在AI时代会发生改变,但这个改变现在还没来,家长还是认为大班课是很正常的选择。再过几年,家长会选AI一对一,又便宜,效果又好。

媒体:未来学习的范式会因为AI发生变化吗?

刘威:一对一范式会成为主流。

但一对一范式一定要拒绝大班课的一些逻辑吗?也不一定。

比如说,孩子有时候需要陪伴,需要分组讨论。一对一范式也可以引入一些数字人,跟孩子分组教学。其中老师是为你1V1定制的,同学也是1V1定制的。

我希望有同学在你出错的时候引领你,还希望有一两个孩子给你垫底。玩法是非常多元化的。

媒体:在AI时代,AI小班课有必要存在吗?

刘威:我认为没有必要。

基于AI数字人,教师资源是可以被无限占用的,没有必要5个孩子共用一个老师。

其次,小班课到底是4人班还是6人班?这几个人的程度应不应该拉齐?里面还有很多运营问题。

最后从效果上讲,无论什么班,肯定不如一对一效果好。所以没必要非得做一个小班。

当然这也不是绝对的。如果孩子需要体验小班课,我也可以做一些数字人素材去配合。

媒体:“爱学”的目标用户会聚焦在K12阶段的学生吗?

刘威:不会,我们聚焦全人群。虽然迭代的速度、优先做哪些学科,我们有自己的判断。

我不觉得在AI时代,聚焦在某一人群是正确的战略。AI会用技术抹平策略的不同。理论上你下载的抖音,和80岁老爷爷下载的抖音,不是一个产品。

做了某个年龄段后,再扩别的年龄段,对我们来说是容易的。里面有很多基础设施,比如数字人、语音,已经到位了,只是加一个不同的学科领域,再做一些打磨,没有那么费劲。

比如我们的英语产品,想要出海是很容易的。我现在后台就能出20个版本,中东语言的、韩语的,只是我需要做一些文化适应。

语言对AI来说一点挑战都没有。这在原来的线下教育和线上教育是完全做不到的。

欢迎交流!