如果复盘过去一年的机器人一级市场,你会看到一个极其有趣的“认知折叠”。

在上半场,聚光灯确实是打在北京海淀和上海张江的。那时候,投资人穿梭在高校周边的咖啡馆里,谈论的是Transformer架构的优劣,是泛化能力的边界。在那个阶段,所有人都笃信一点:软件定义一切,模型即是壁垒,只要大脑够强,身体只是一个执行器。

但进入2024年下半场,随着国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》在8月落地,这股热浪中突然掺杂了一丝冷峻的理性。

当Demo变成PPT,当PPT需要变成量产计划书时,产业的风向标发生了微妙的偏转。投资人和创业者们惊恐地发现,要接住国家级的万亿利好,要从实验室的“样机”走向商业化的“爆品”,中间横亘着一道难以逾越的物理天堑:

如何将那些在模拟器里表现完美的算法,下载到一个成本必须控制在2万美元以内、且在充满油污粉尘的真实世界里摔不坏的躯体上?

当问题从“更聪明”变成了“更耐造”和“更便宜”,中国机器人产业的重心,不可避免地开始向南偏移。

视线穿过长江,越过南岭,最终聚焦在深圳南山至佛山顺德这片约50公里的弧形产业带上。这里没有过多关于“硅基生命”的形而上讨论,只有对BOM(物料清单)成本、NPI(新产品导入)周期、良品率的极致计算。

如果说北京和上海定义了中国机器人的“智力上限”,那么珠三角这50公里,正在通过极强的工程化能力,托举起中国机器人产业落地的“下限”。

算法不是万能药,物理世界有它的“脾气”

为什么这“50公里”的战略地位在今天被重新评估?

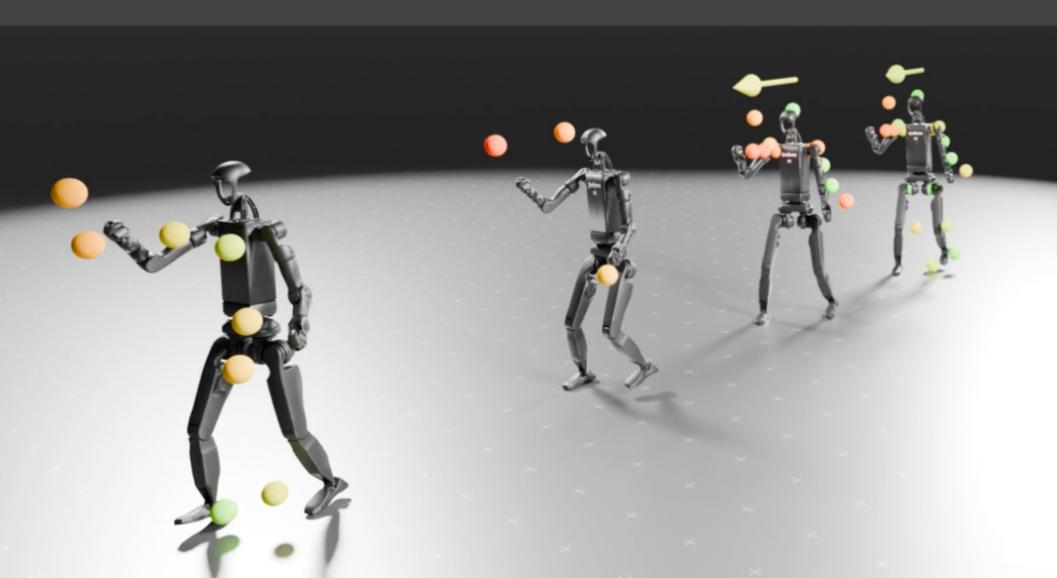

因为人形机器人行业目前最大的误区,就是过度迷信“端到端”大模型,认为只要数据够多,机器人就能像ChatGPT一样涌现出通用能力。但来自中科院自动化所和清华交叉信息院的一线专家们,指出了一个让纯算法公司感到尴尬的现实——“仿真数据的幻觉”。

在计算机的仿真环境里,杯子的摩擦力是恒定的,光照是均匀的,地面是平整的。但在真实世界里,杯子上可能沾了油,光照可能会折射,地面可能刚刚被清洁工拖过。一个在模拟器里跑得完美的抓取算法,一旦下载到物理机身上,可能连个沾水的玻璃杯都拿不稳。

这就是著名的“Sim2Real(从仿真到现实)”鸿沟。跨越这条鸿沟,不能只靠写代码,必须靠“身体”的反馈。

这就是珠三角不可替代的底层逻辑。这里不仅能造出电机,更在于它能提供海量的、真实的“物理反馈数据”。

在这条50公里的走廊上,聚集了超过8500家机器人相关企业。这并非冰冷的数字,而是一张巨大的神经网络。

汇川技术和同川精密的高精度传感器,能捕捉到微米级的力反馈,告诉大模型“手里捏的是鸡蛋还是石头”;奥比中光和镭神智能的视觉雷达,在极其复杂的工厂光线下训练机器人的“眼睛”。更重要的是,这里有70%-80%的供应链与新能源汽车重合——比亚迪的电池热管理技术、立讯精密的线束工艺,这些在车上验证了数百万次的技术,正被直接“降维打击”应用到机器人身上。

算法需要身体来感知物理世界的“脾气”,而这副最敏感、最强壮、成本最低的身体,只有在珠三角能被最高效地制造出来。这不再是简单的“南厂北店”的分工,而是一场关于“软硬解耦与重构”的深层进化。

深圳:政策与市场的“双轮驱动”

当产业链解决了“能不能做”的问题后,紧接着面临的就是效率挑战。在硬件行业,NPI(新产品导入)的速度往往决定生死。

当前的人形机器人,形态还没定型,标准也没统一,正处于高频试错期。这时候,企业的核心竞争力不是“憋大招”,而是“改得快”。深圳的核心价值,在于它提供了一个全球罕见的“政策托底+市场加速”的超级验证环境。

一方面,广东省“制造业当家22条”等政策,明确将具身智能作为未来产业的战略支点,这给产业链吃下了定心丸;另一方面,深圳特有的“搞钱”文化,让这里的供应链对新技术有着近乎本能的敏锐度。

一位从北京南下的创业者曾对我感叹:“在北方,我需要向供应商花半小时解释什么是具身智能,什么是多模态;在深圳,供应商老板直接打断我,问‘这东西明年能不能量产?能的话,我免费给你打样,赌你一个未来’。”

这种对话发生的频率,在深圳是以“小时”为单位的。

这里有着极细颗粒度的供应链切分。从无框力矩电机到空心杯电机,这些曾经被外资主导的“卡脖子”部件,在深圳数以千计的中小微工厂、CNC加工中心、PCB快板厂里正在被快速国产化。优必选之所以能拿下全球单笔最大订单(Walker系列超8亿元),大疆之所以能保持甚至引领全球的迭代速度,本质上是因为它们将研发实验室“建”在了供应链之上。

这种基于地理位置的工程效率优势,叠加政策的红利,让深圳成了新品落地的首选站。在这里,验证一个想法不需要漫长的流程,只需要出门左转,找个老板聊聊。

东莞:复刻“特斯拉模式”的最佳土壤

如果说深圳解决了“验证快”的问题,那么沿着广深高速向北,东莞则负责解决一个更残酷的问题:“量产难”。

马斯克曾扬言要把Optimus的价格打到2万美元。这个数字像一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,逼迫所有中国企业必须思考两个问题:产能如何爬坡?成本如何腰斩?

我们必须诚实地面对数据:目前,国内头部企业如优必选,其规划的年产能尚在10万台级别,这与比亚迪单厂百万级的产能相比,仍有数量级的差距。在制造规模和标准化程度上,我们距离理想中的“特斯拉模式”还有很长的路要走。

但东莞,是缩短这段距离的最佳土壤,甚至可以说是唯一的土壤。

这里拥有大量经过“果链”和“车链”双重淬炼的产能。这里不仅有5000家模具厂,更沉淀了一套关于“如何把精密产品做成白菜价”的方法论。

银宝山新、长盈精密等企业,正在尝试将汽车制造的“冲压+压铸”工艺平移到机器人身上。这种“跨界复用”的能力至关重要。正如鼎晖投资的专家所言:“具身智能的本体制造与新能源汽车有70%-80%的供应链可以共用。”东莞庞大的汽车零部件产业集群,随时准备着为人形机器人提供低成本的结构件。

在这个意义上,东莞不仅是工厂,它是BOM成本的“压缩机”。

行星滚珠丝杠、六维力传感器,这些曾经高不可攀的精密部件,正在东莞的精密工厂里进行工艺突围。谁能拿下东莞的产能,谁就能在未来的价格战中活下来。这一点,造车的新势力们懂,造机器人的独角兽们也开始懂了。

佛山:去泡沫化的“价值锚点”

产业链的终点是应用。对于B端客户而言,机器人不仅是技术载体,更是生产资料。

我们不能回避目前一级市场存在的泡沫:大量项目扎堆在种子轮、天使轮,估值前置,但收入滞后;PPT画得很美,但商业化验证不足。如何消化这些泡沫?唯一的答案是:进工厂,干活,拿回款。

佛山,就是这个去泡沫化的“价值锚点”。

作为中国制造业的腹地,佛山拥有美的、海尔、一汽大众等世界级工厂。这里的老板们不听故事,不看酷炫的Demo视频,他们只看Excel表格里的两个数据:MTBF(平均故障间隔时间)和ROI(投资回报率)。

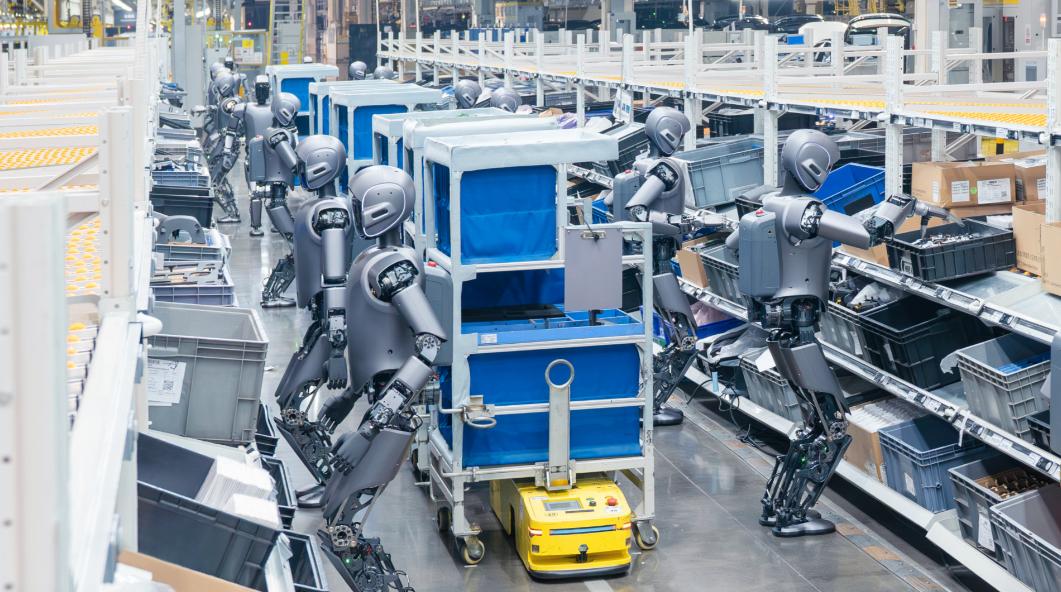

在极氪5G智慧工厂里,优必选的WalkerS2已经在协同作业;在一些无人仓储中心,视豆智能的轮式机器人正在尝试替代人工。这里的筛选标准极度务实,甚至可以说是残酷。

一位佛山的厂长曾直白地对我说:“别跟我谈什么高科技,这台机器要是敢在产线上‘发癫’,或者一天坏一次,两天我就把它踢出车间。”

这里的环境充满了粉尘、油污、震动和强电磁干扰,这对娇贵的电子元器件是噩梦,但对成熟的工业品是必修课。目前,优必选、库卡等多款机器人已在佛山工厂进行试点。这种“场景倒逼研发”的残酷反馈,是中国具身智能告别PPT融资、走向商业闭环的必经之路。

一位投资经理对此直言:“如果能在两三年内,在佛山这样的工业场景把订单、交付、回款跑通,估值就能被基本面填平。”佛山的工厂,正在用最严苛的“试卷”,筛选出真正具备生命力的企业。

最后

当我们把视线拉高,重新审视这张产业地图时,会发现所谓的“北京/上海vs珠三角”并不是一场零和博弈,而是一场接力赛。

这不再是简单的地理分工,而是中国硬科技产业一次深度的协同进化。

国家级政策指明了方向,北京和上海的顶尖科研团队突破了“大脑”与“小脑”的算法天花板,解决了“像人一样思考”的问题;而珠三角这50公里,则接过了接力棒,用强大的供应链韧性和制造底蕴,为这些算法铸造了一副强壮、廉价且可量产的“躯体”。

未来的具身智能,一定是“最强大脑”与“最强身体”的结合。

在这场关乎国运的科技竞赛中,算法的差距或许会被开源社区和时间抹平,但制造的壁垒、产业链的厚度,需要数十年的积淀才能形成。

当行业从“概念验证”转向“规模化应用”,谁离工厂更近,谁离供应链更近,谁就拥有更大的生存概率。在这张地图上,珠三角的这50公里,正是中国机器人迈向万亿级产业的“关键一跃”。它不仅是起跑线,更是决定终局的那条生死线。

注:本文基于公开上线版本及行业分析撰写,部分功能细节可能随产品迭代调整。