1、中国科学院在高速光通信光频梳研究方面取得新进展

2、西安交大材料学院在机器学习赋能相变存储材料全周期器件级模拟领域取得新突破

3、北京大学彭海琳团队原位解析光刻胶微观行为并实现晶圆厂兼容的高分辨光刻

4、上海交大吕佰晴与合作者发文:堆叠非公度电荷密度波带来的大周期莫尔超晶格

5、西安交大徐友龙教授团队在聚合物固态锂电池研究领域取得进展

1、中国科学院在高速光通信光频梳研究方面取得新进展

随着人工智能与高性能计算的飞速发展,全球数据流量正经历爆炸式增长,这对数据中心内部的信息传输速度与能效提出了前所未有的挑战 。传统光通信技术正面临带宽瓶颈与功耗墙,亟需开发新一代高速、高效、高度集成的光互连技术 。光学频率梳能够同时产生多个相位锁定的波长,实现并行数据传输,被认为是应对挑战的颠覆性解决方案 。然而,实现兼具超宽带宽、超高温稳定性和超长工作寿命的实用化光频梳光源,一直是业界面临的重大挑战 。

近日,中国科学院半导体研究所陈思铭研究员团队联合深圳技术大学、国家信息光电子创新中心和湖南汇思光电科技有限公司,在高速光通信量子点锁模光频梳的研究中取得新突破。团队通过创新的半导体量子点材料共掺杂技术与碰撞脉冲锁模方案,成功研制出可在高达140°C的极端温度下稳定工作的100 GHz量子点光频梳激光器 。该器件在工作温度、传输容量和可靠性方面均取得突破,为未来Tbps量级的光互连提供了关键的光源解决方案 。

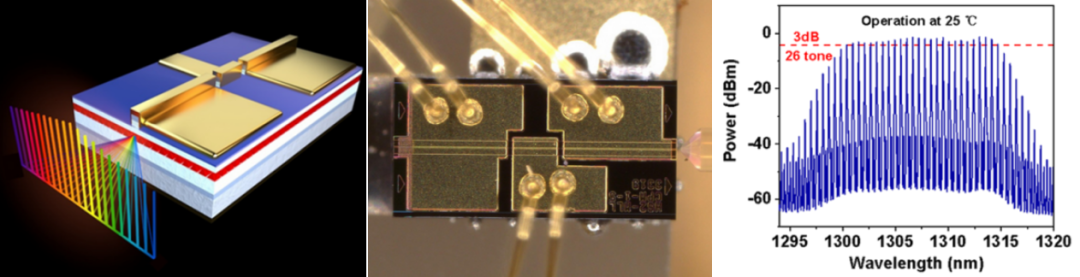

该研究成果展现了优越的综合性能指标 :在室温(25°C)下,激光器实现了14.312 nm的3dB光学带宽,能够产生26个信道 。每个信道均可承载128 Gb/s的PAM-4调制信号;此器件在高达140°C的温度下仍保持稳定锁模;在85°C的工业级标准高温下,其关键性能指标几乎没有衰减,仍可达到22个信道稳定工作,支持总量2.816 Tb/s的数据传输 ;同时,其传输每比特数据的能耗在25°C和85°C下分别低至0.394 pJ和0.532 pJ ;通过在85°C高温下进行的超过1500小时的加速老化实验,推算出该器件的平均无故障时间(MTTF)长达207年 ,充分满足了严苛的商业应用要求。

该项工作不仅在实验上验证了在单一芯片上同时实现超高宽带、超高温、超长寿命和高集成度量子点光频梳的可能性,更为下一代数据中心、人工智能算力集群的光互连系统提供了性能强大、高经济效益的光源实现路径 。

该研究成果以“Highly Reliable, Ultra-Wideband 100 GHz Quantum-Dot Mode-Locked Frequency Combs for O-Band Terabit Optical Interconnects”为题,发表于《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)。半导体所博士后潘淑洁为该论文的第一作者,半导体所陈思铭研究员和国家信息光电子创新中心肖希博士为论文的共同通讯作者。论文合作者还包括半导体所赵超研究员、刘丽杰副研究员、硕士冯羲恒,深圳技术大学曹维亚博士,国家信息光电子创新中心严杰、吴定益,湖南汇思光电科技有限公司杨骏捷博士。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

(左)锁模光频梳示意图;(中)光频梳器件结构图;(右)室温下26个通道的光谱图

2、西安交大材料学院在机器学习赋能相变存储材料全周期器件级模拟领域取得新突破

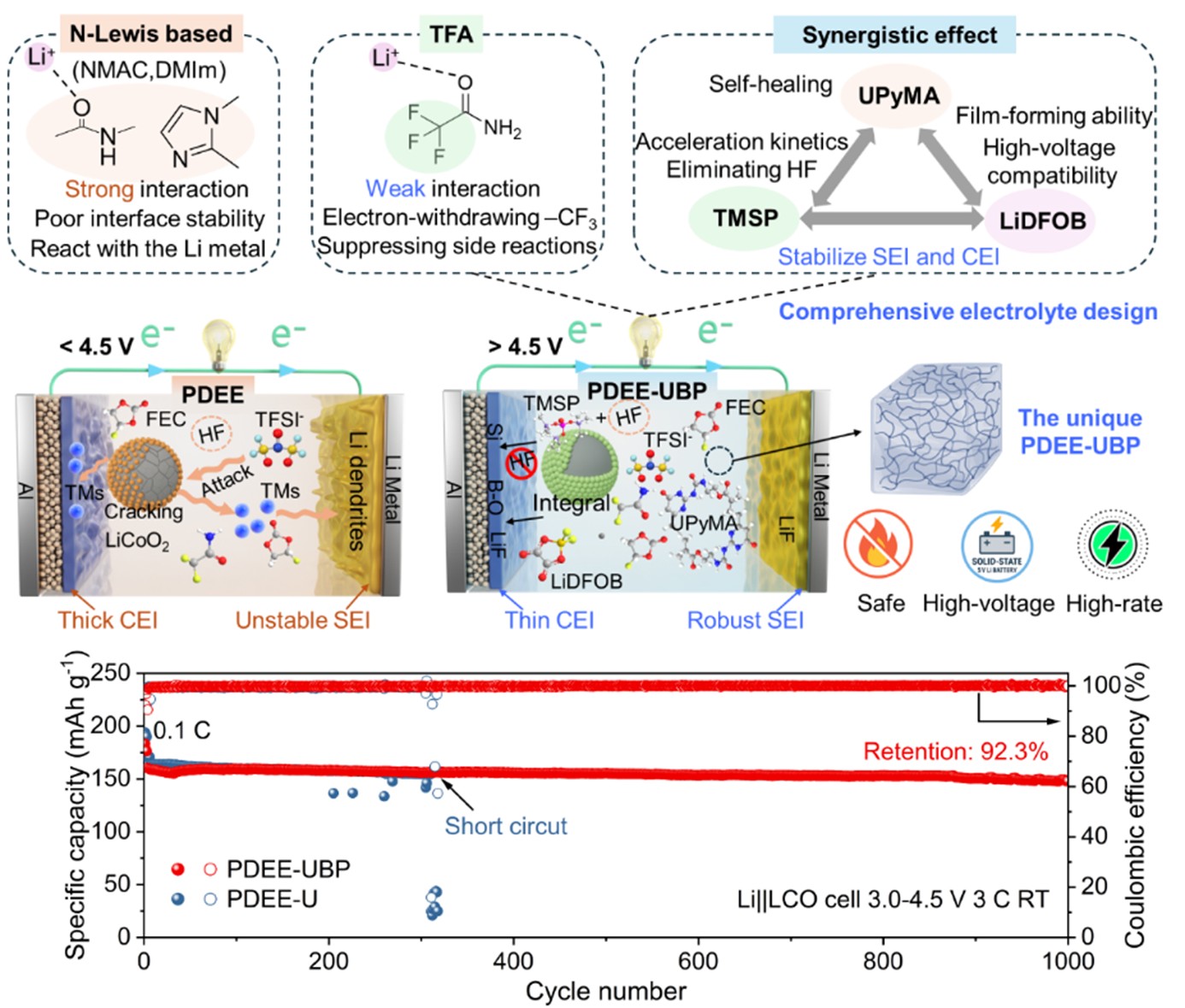

随着高能量密度储能技术的快速发展,锂金属电池因其超高理论比容量,被视为最具潜力的下一代电化学储能体系。然而,当前液态电解质普遍存在可燃性高、界面不稳定及枝晶生长严重等问题,严重制约了锂金属电池的安全性与循环寿命。因此,研究人员致力于开发具有高离子电导率、优异界面稳定性、宽电化学窗口和高安全性的固态电解质,以实现对锂金属负极的高兼容性。其中,通过原位聚合法得到的聚合物电解质兼具液态电解质的高离子电导率与固态电解质的安全性,在改善界面兼容性、抑制枝晶形成及提升电化学稳定性方面表现突出。然而,此类聚合物电解质仍面临界面稳定性差、与高电压正极的匹配性有限、快充能力差等问题。

针对上述难题,西安交通大学先进储能电子材料与器件研究所徐友龙教授研究团队提出“分子协同工程”的创新策略,提出了一种基于氟化酰胺的深共晶凝胶聚合物电解质(PDEE−UBP),兼具高安全性、快速离子传输与宽电压稳定窗口。通过对含氟深共晶体系实施原位聚合,电解质获得了优异的本征阻燃性与界面兼容性,显著降低了安全风险。此外,针对凝胶聚合物电解质在界面稳定性和高压适配性方面的不足采用三元协同添加剂策略调控分子间协同作用,在界面化学调控、溶剂化结构优化及宏观电化学性能之间实现了分子层级的精确耦合,构筑了化学稳定、富无机物的固态电解质界面结构,从而实现了高电压兼容与长期循环稳定的统一,为发展高安全、高能量密度的下一代锂金属电池电解质体系提供了新的设计范式与理论依据。实验结果表明,PDEE−UBP电解质表现出优异的综合性能:离子电导率为2.83 mS cm−1(25 °C),电化学窗口为5.6 V,满足所有高电压正极的需求,且锂离子迁移数高达0.68。采用该电解质的4.5 V钴酸锂电池在3 C倍率下循环1000次后具有92.3%的容量保持率,展现了优异的快充性能和循环稳定性。

近日该研究成果以《氟化共晶聚合物电解质的分子协同工程及其在快充高电压锂金属电池中的应用》(Molecular Synergy Engineering of Fluorinated Eutectic-Based Polymer Electrolytes for Fast-Charging and High-Voltage Lithium Metal Batteries)为题发表在国际能源材料领域著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。电子学院博士生杨浦为论文第一作者,西安交通大学电子学院徐友龙教授为论文通讯作者。西安交通大学为论文唯一通讯单位。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划的资助。论文测试表征得到了西安交通大学国家储能技术产教融合创新平台和西安交通大学分析测试共享中心的支持。

3、北京大学彭海琳团队原位解析光刻胶微观行为并实现晶圆厂兼容的高分辨光刻

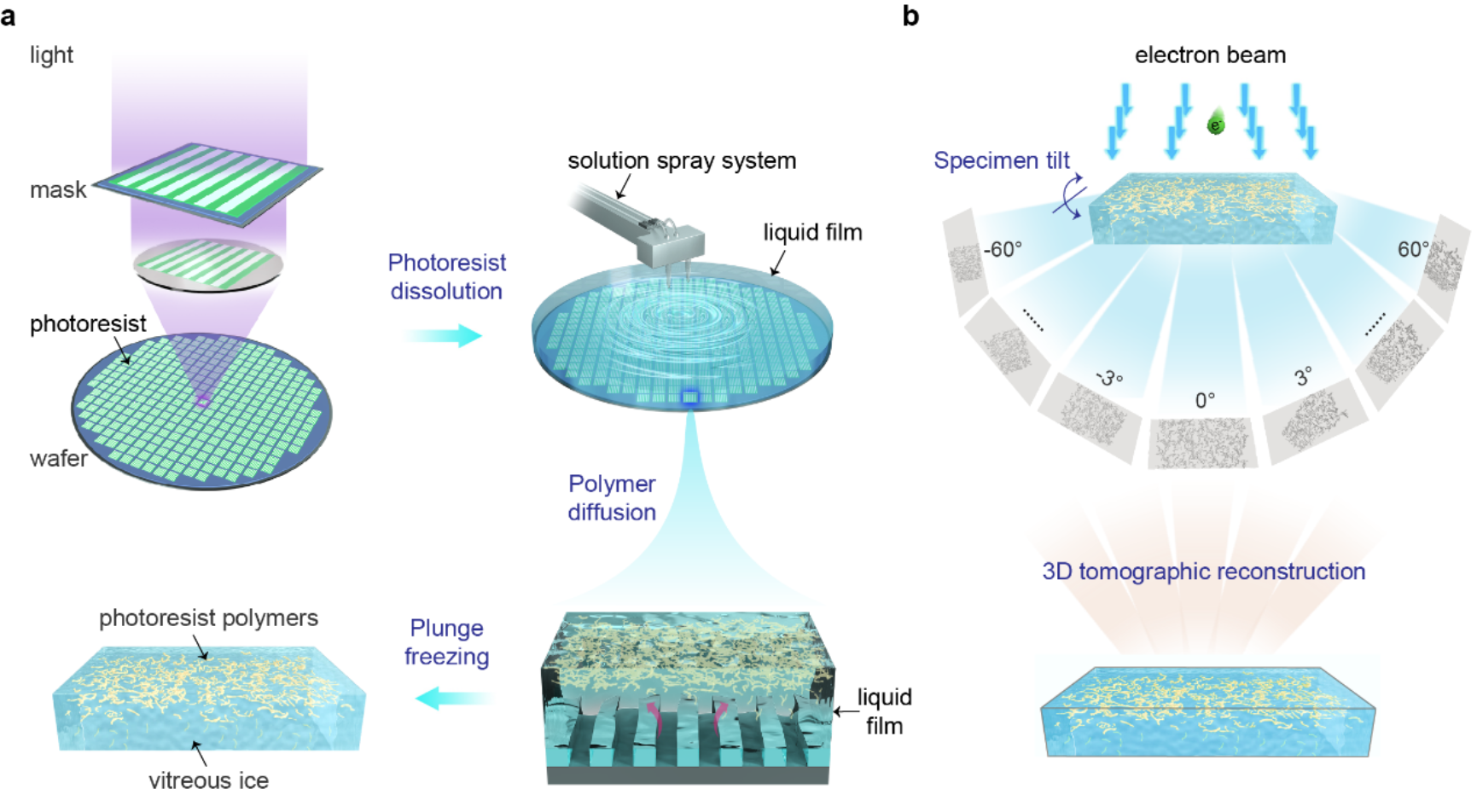

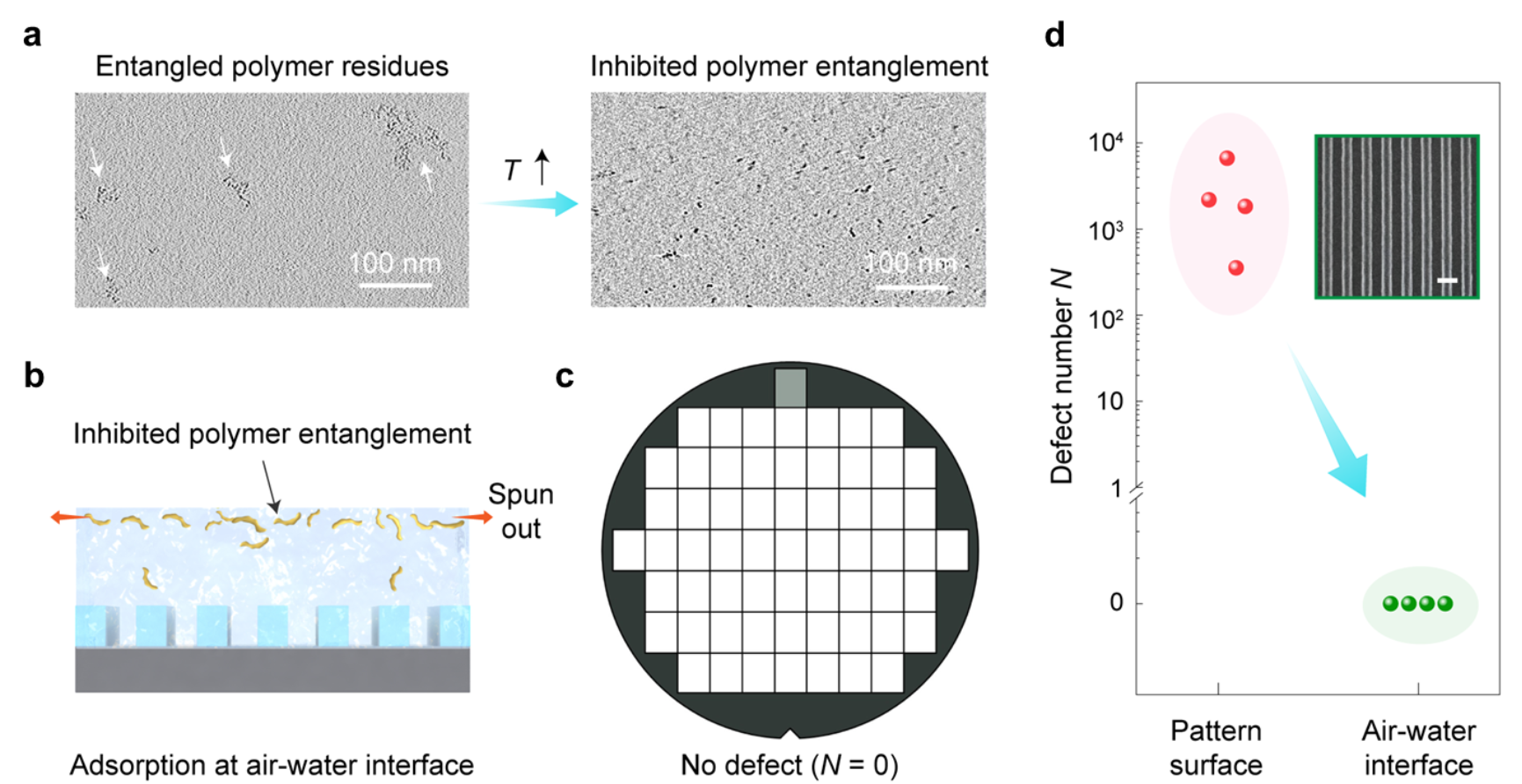

自半导体产业诞生以来,光刻技术始终发挥着关键作用,是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。在芯片制造过程中,光刻承担着将集成电路图案转印至晶圆表面的任务,并通过光刻胶溶解在显影液中形成纳米尺度的电路图形。然而,光刻领域长期存在一个难以窥探的“黑匣子”——即光刻胶在显影液中的微观行为,该行为直接影响光刻图案的精确度与缺陷率。近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授、高毅勤教授、郑黎明博士与清华大学王宏伟教授、香港大学刘楠博士等率先通过冷冻电子断层扫描(cryo-electron tomography,cryo-ET)技术,成功揭开了这个“黑匣子”的神秘面纱。研究团队首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,分辨率优于5纳米。这一发现不仅揭示了光刻胶分子在溶液中的微观物理化学行为,更指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案,有效清除了12英寸晶圆图案表面的光刻胶残留,为提升光刻精度与良率开辟新路径。

“显影”是光刻的核心步骤之一,通过显影液溶解光刻胶的曝光区域,将电路图案精确转移到硅片上。这一“液固界面”直接决定了数以亿计晶体管图案的精确度与缺陷率。尽管产业界投入巨大,但由于液态环境本身具有复杂性与动态性,传统表征技术如扫描电子显微镜(SEM)无法对溶液中聚合物进行原位观察,而原子力显微镜(AFM)等手段所能提供的信息也十分有限。因此,人们对光刻胶聚合物的溶解机制、扩散行为、相互作用及其缺陷形成机理等基本问题仍知之甚少。这也导致工业界的工艺优化长期依赖于反复“试错”,成为制约7纳米及以下先进制程良率提升的关键瓶颈之一。

为破解这一难题,研究团队首次将冷冻电镜断层扫描(cryo-ET)技术引入到半导体领域。他们设计了一套与光刻流程紧密结合的样品制备方法:在晶圆上进行标准的光刻曝光后,将含有光刻胶聚合物的显影液快速吸取到电镜载网上,并在毫秒内将其急速冷冻至玻璃态。这种超快冷冻速度(>104 K/s)能瞬间“冻结”光刻胶在溶液中的真实构象,最大限度地保持其原生状态。

随后,研究人员在冷冻电镜中倾斜该冷冻样品,从−60°到+60°采集一系列倾斜角度下的二维投影图像。基于计算机三维重构算法,将这些二维图像融合成一张高分辨率的三维视图,分辨率优于5纳米。这种方法一举克服了传统技术无法原位、三维、高分辨率观测的三大痛点。

图1:冷冻电镜断层扫描技术解析溶液中的光刻胶高分子

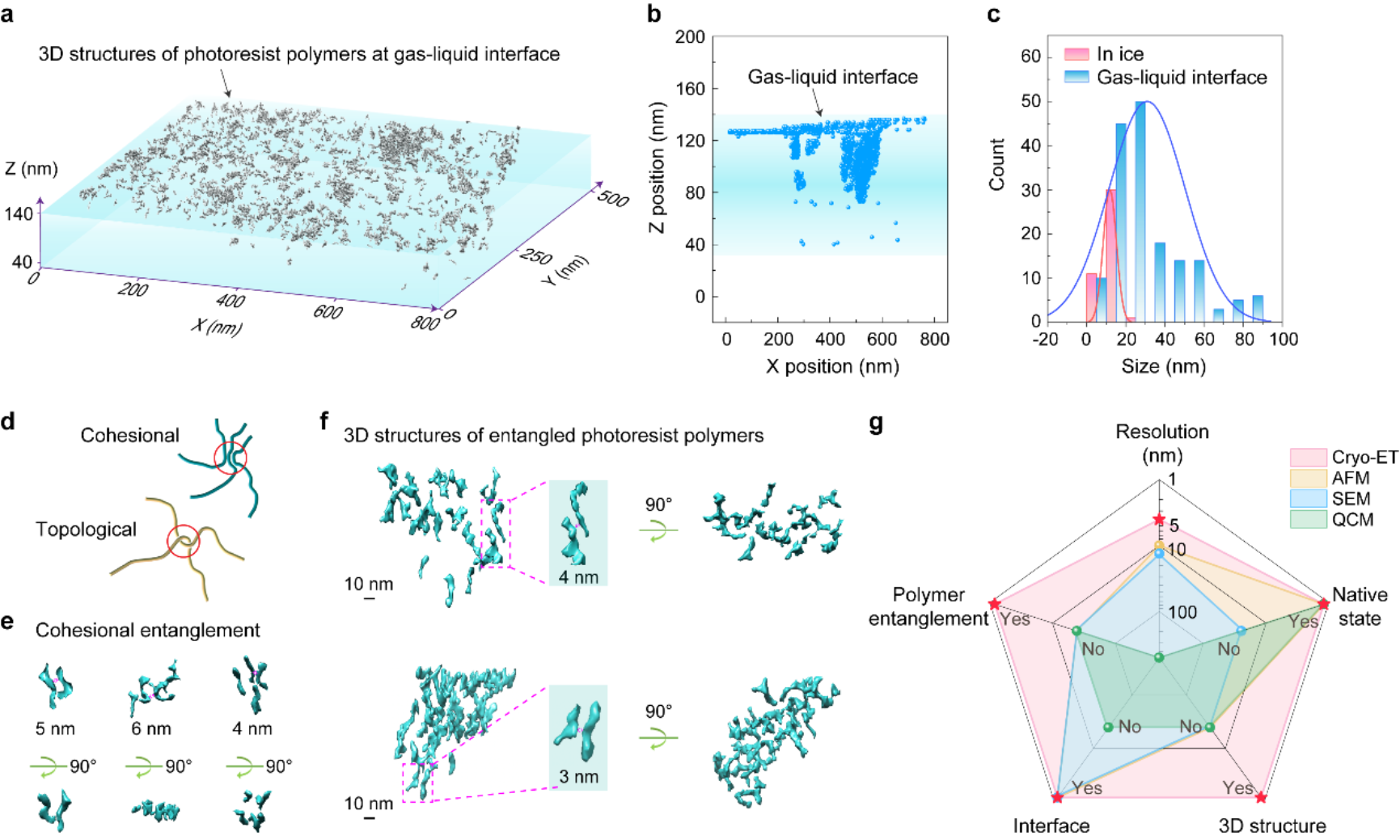

Cryo-ET的三维重构带来了一系列新奇发现:

界面富集:与业界长期认为的“溶解后聚合物主要分散在液体内部”不同,三维重构图像显示绝大多数光刻胶聚合物倾向于吸附在气液界面,而非分散在溶液体相中。这一现象在365纳米、248 纳米和193纳米等多种光刻胶体系中均得到验证,且在不同厚度(25~100纳米)的液膜中普遍存在。

高分子缠结:研究首次在实空间直接观测到了光刻胶聚合物之间的缠结(entanglement)行为。高分辨率图像显示,这种缠结并非相互贯穿的“拓扑缠结”,而是“凝聚缠结”——其特征是聚合物链段局部平行排列,依靠较弱的范德华力或疏水相互作用结合,链间距离通常在5纳米以下。这使得缠结体结构较为松散。

大尺寸团聚体与缺陷根源:观测发现,吸附在气液界面的聚合物更易发生缠结,形成平均尺寸约30纳米的团聚颗粒,其中尺寸超过40纳米的颗粒占比高达约20%。这些“团聚颗粒”正是潜在的缺陷根源。在工业显影过程中,由于化学放大光刻胶本身疏水性强(水接触角~85°),液膜容易发生去润湿,导致这些团聚体重新沉积到精密的电路图案上,造成如“桥连”(bridging)等致命缺陷。研究团队通过缺陷表征发现,一块12英寸晶圆上的缺陷数量可高达6617个,这是大规模工业生产所无法接受的。

图2:光刻胶高分子的界面分布、三维结构及缠结方式

为深入理解现象背后的物理化学机制,团队进行了分子动力学(MD)模拟。模拟结果与实验观测高度吻合:光刻胶高分子会自发地扩散并吸附至气液界面,并通过弱相互作用形成“凝聚缠结”。整个过程是能量驱动的,且缠结与解缠结是一个高度动态的、可逆的过程,这为通过外部条件(如温度)控制缠结提供了理论依据。

基于上述机理性发现,研究团队提出了两项简单、高效且与现有半导体产线兼容的解决方案:

抑制缠结:既然缠结是弱相互作用且具有热敏感性,团队通过适当提高光刻工艺中的曝光后烘烤(PEB)温度,有效地抑制了聚合物缠结,使其解缠结并分散,从源头上显著减少了超大团聚体的生成。cryo-ET图像对比显示,提高PEB温度后,界面聚合物形态从40—80纳米的团聚体变为更分散、尺寸更小的链。

界面捕获:通过优化显影工艺,确保在整个显影过程中晶圆表面维持一层连续的液态薄膜。这层液膜可以作为一个有效的“捕集器”,将聚合物可靠地捕获在气液界面,并随着液体的流动将其彻底带走,从而有效避免它们因去润湿效应而重新沉积到图案表面。

将这两种策略结合后,12英寸晶圆表面的光刻胶残留物引起的图案缺陷被成功消除,缺陷数量降幅超过99%,且该方案具备极高的可靠性和重复性。

图3:晶圆级光刻显影的缺陷控制策略

该研究展示的冷冻电子断层扫描(cryo-ET)技术,其应用潜力远不限于芯片与光刻领域。它为在原子/分子尺度上解析各类液相界面反应(如催化、合成与生命过程)提供了强大工具,也有助于阐释高分子、增材制造和生命科学中广泛存在的“缠结”现象。对半导体产业而言,深入掌握液体中聚合物的结构与微观行为,将推动先进制程中光刻、蚀刻和湿法清洗等关键工艺的缺陷控制与良率提升。

该研究工作以《冷冻电镜断层成像重构液态薄膜中的聚合物以实现兼容晶圆厂的光刻工艺》(“Cryo-electron tomography reconstructs polymer in liquid film for fab-compatible lithography”)为题,于2025年9月30日发表在《自然-通讯》( Nature Commun.2025,16,8671)。彭海琳、高毅勤、王宏伟、刘楠为论文共同通讯作者,北京大学化学与分子工程学院郑黎明博士、夏义杰博士以及清华大学生命科学学院贾霞为论文共同第一作者。该工作得到国家自然科学基金、国家重大科学研究计划、北京分子科学国家研究中心、北京生物结构前沿研究中心、清华-北大生命科学联合中心、中国博士后科学基金、腾讯新基石科学基金会等资助,并得到了北京大学化学与分子工程学院的分子材料与纳米加工实验室(MMNL)等仪器平台的支持。

4、上海交大吕佰晴与合作者发文:堆叠非公度电荷密度波带来的大周期莫尔超晶格

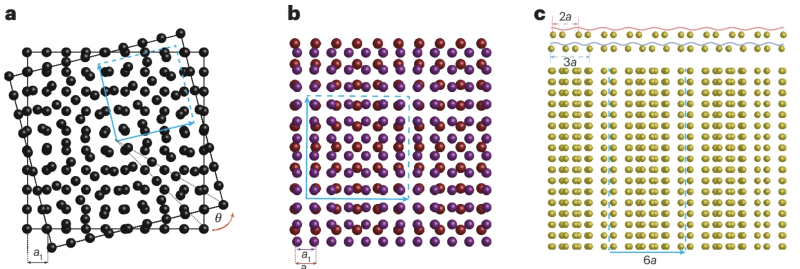

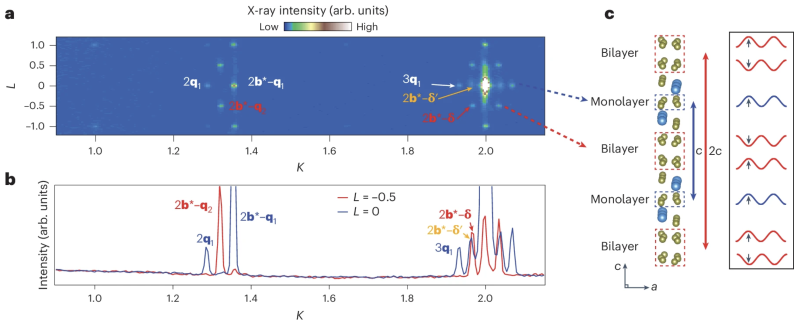

近日,上海交通大学李政道研究所/物理与天文学院/张江高等研究院吕佰晴副教授、麻省理工学院Nuh Gedik教授、北京大学王楠林教授、斯坦福大学Zong Alfred助理教授、北京量子院吴东副研究员、中科院物理研究所孟胜研究员、康奈尔大学Jacob P. C. Ruff研究员以及哥伦比亚大学苏一帆博士等国内外团队联合攻关,在层状半导体电荷密度波材料EuTe4中取得重要进展。他们将莫尔超结构研究扩展至具有本征非公度序堆叠的体相材料(图1),并在准二维电荷密度波材料EuTe4中报道了一种具有巨大热滞回效应的莫尔超结构。成果发表在Nature Materials上。

图1 莫尔超晶格的几种代表性形成方式

EuTe4因其独特性质日益受到关注,包括巨大热回滞效应,以及对温度不敏感的非公度面内电荷密度波波。

这些特征表明,堆叠在一起的非公度单层与双层电荷密度波之间存在着复杂的相互作用。然而,堆叠无序等晶体缺陷阻碍了体材料直接实验证据的获得。研究团队通过对机械剥离的超薄EuTe4薄片进行高通量、高分辨率的X射线衍射测量,成功区分出沿面外方向的晶格调制,并首次为具有不同调制矢量的单层与双层电荷密度波的共存提供了直接实验证据(图2):单层的调制矢量q1 = 0.644(5)b*,双层的调制矢量q2 = 0.678(5)b*+0.5c,其中b和c*是倒格子基矢。

在此基础上,研究团队发现:

1. 两种面内调制矢量差异极小的电荷密度波堆叠,产生了实空间周期约为13.6纳米的非公度莫尔超结构。同时,这一莫尔超结构与晶格之间存在相互作用,进一步形成了公度莫尔调制。

2. 尽管双层和单层电荷密度波各自都是非公度的,但它们通过关系式 q1+2q2= 2b*+c*被共同锁定在高对称性的晶格上,这解释了q1和q2不随温度变化的反常特性。

3. 有趣的是,共同锁定的单层/双层电荷密度波的强度与公度莫尔重构之间的直接竞争,产生了具有巨大热回滞效应的莫尔超结构,这正是观测到的电阻率中巨大热滞回现象的根源。

这项工作不仅为在具有堆叠非公度序的层状材料中探索莫尔物理开启了新篇章,而且为理解EuTe4的特殊物性提供了关键信息。

图2 EuTe4的X射线衍射图谱和电荷密度波调制结构示意图

5、西安交大徐友龙教授团队在聚合物固态锂电池研究领域取得进展

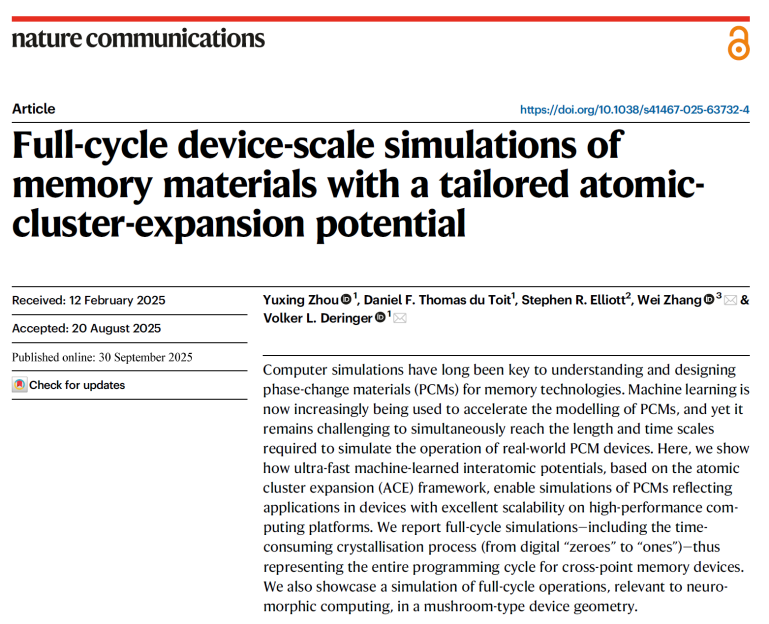

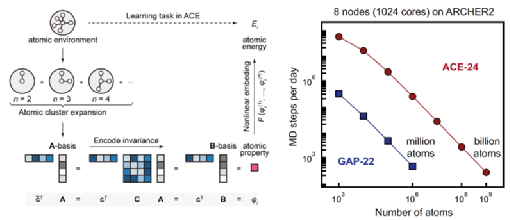

近日,《自然·通讯》(Nature Communications)发表了题为《相变存储材料量专用原子簇扩展机器学习势函数及其全周期器件尺度模拟》(Full-cycle device-scale simulations of memory materials with a tailored atomic-cluster-expansion potential)的研究论文。该工作的第一作者为牛津大学周宇星博士,通讯作者为西安交通大学张伟教授和牛津大学Volker L. Deringer教授,合作者包括Daniel F. Thomas du Toit博士和Stephen R. Elliott教授。该工作的所有数据均已开源。

该研究在器件尺度原子级模拟领域取得了重要进展,为研究和设计下一代相变存储技术与类脑计算芯片提供了重要的理论工具。

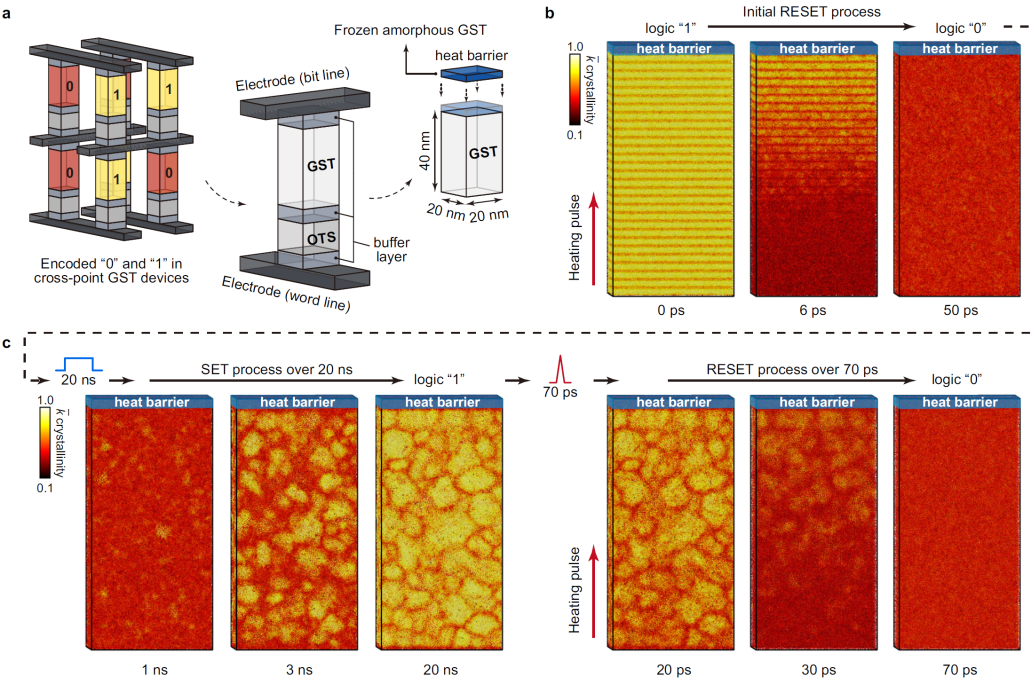

商用相变存储器利用锗锑碲合金非晶相(低电导,逻辑态“0”)与晶体相(高电导,逻辑态“1”)之间的电阻差异实现数据存储。如何进一步优化器件结构与相变单元体积是相变存储芯片技术更新迭代的关键。以英特尔的“傲腾”芯片为例,其相变存储芯片单元的特征尺寸为20nm*20nm*40nm,含超53万原子,远超第一性原理分子动力学的模拟极限。模拟存储单元在纳秒级时间尺度和百万原子级空间尺度下完整读写循环一直以来都难以实现。

为攻克这一难题,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室材料创新设计中心(CAID)与牛津大学研究人员开展合作,开发了一种基于“原子簇扩展”(Atomic Cluster Expansion, ACE)框架的超快机器学习势函数。该工作建立在团队前期开发的GST-GAP机器学习势函数的基础之上(Nature Electronics 2023, 6, 746–754),通过引入ACE框架和额外的领域特定数据集迭代流程,使得新的GST-ACE势函数在不损失原子受力与运动精度的前提下,将模拟效率进一步提升,达到GST-GAP的400多倍,可支撑百万原子纳秒级或十亿原子皮秒级的分子动力学模拟。

图1 GST-ACE机器学习势函数框架与计算效率

借助于这一全新的模拟工具,研究团队首次实现了对相变存储器件整个工作周期的原子级模拟。研究人员不仅复现了皮秒级的快速非晶化过程(RESET,擦除数据操作),更完整模拟了长达数十纳秒的、包含随机成核和晶粒生长等复杂行为的结晶过程(SET,写入数据操作)。模拟覆盖了包括cross-point和 mushroom-type在内的两种主要器件结构,实现了在外加脉冲下的原子结构演变的动态追踪。这项工作成功跨越了长期存在于原子模拟与真实器件之间的“尺度鸿沟”,为研究相变存储材料在多次读写循环下的结构演变、结晶随机性以及类脑计算中的多逻辑态稳定性等关键科学问题,提供了原子级理解。

图2 相变存储材料全周期器件尺度模拟