1.南科大詹陈长课题组在JSSC发表DC-DC开关电源芯片研究成果

2.同济大学李俊副教授团队实现导电水凝胶传感器电荷补偿新突破

3.中国科大发表“以数据驱动实现稳定催化剂设计飞跃”的评述文章

1.南科大詹陈长课题组在JSSC发表DC-DC开关电源芯片研究成果

近日,南方科技大学深港微电子学院詹陈长副教授课题组在DC-DC开关电源芯片领域取得重要突破。课题组博士研究生张年提出了一种具备高轻载效率与隐性隔离侧反馈机制的Fly-buck (飞降压) 型DC-DC转换器。相关成果以 “A Light-Load Optimized 7–100-V Dual-Output Fly-Buck Converter With an Implicit Feedback of the Isolated Output in DCM” [1]为题发表在集成电路设计领域顶级期刊《固态电路杂志》(IEEE Journal of Solid-State Circuits, JSSC)上。

Fly-buck转换器能够以较低成本实现一个非隔离输出与多个隔离输出,广泛应用于工业电源、两轮电动车BMS保护板等场景。然而,传统架构为保证隔离侧负载能力,需工作在强制连续导通模式(FCCM)下,即使在轻载条件下仍需保持高开关频率,导致开关损耗大、效率降低。为此,研究团队在论文[1]中提出了一种创新的限制零电流时间的断续导通模式,并结合具有隔离侧输出隐性反馈机制的增强型导通时间发生器,在轻载时显著降低开关频率,提升能效,同时保障了隔离侧负载能力。

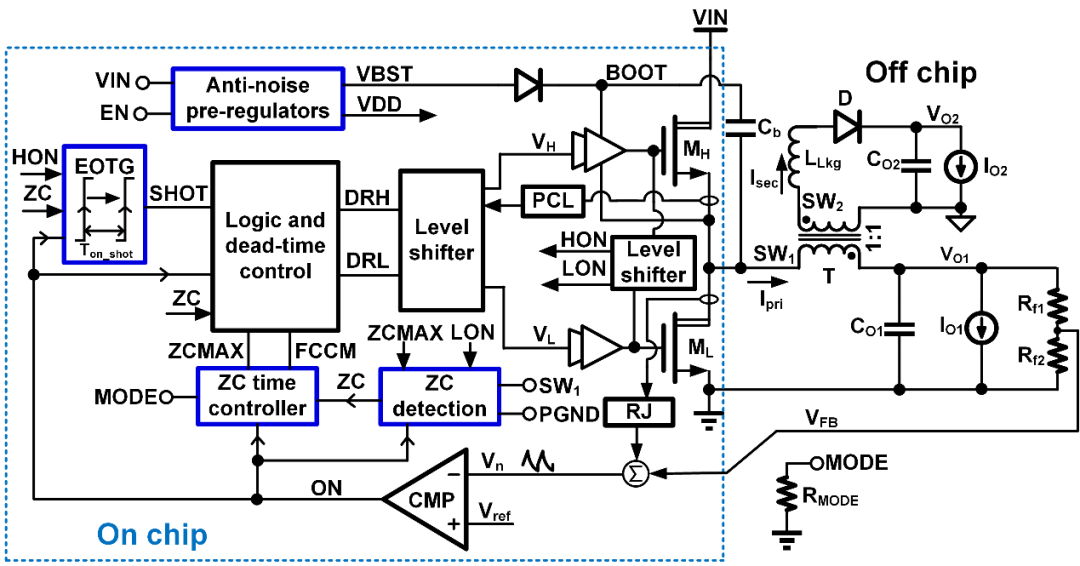

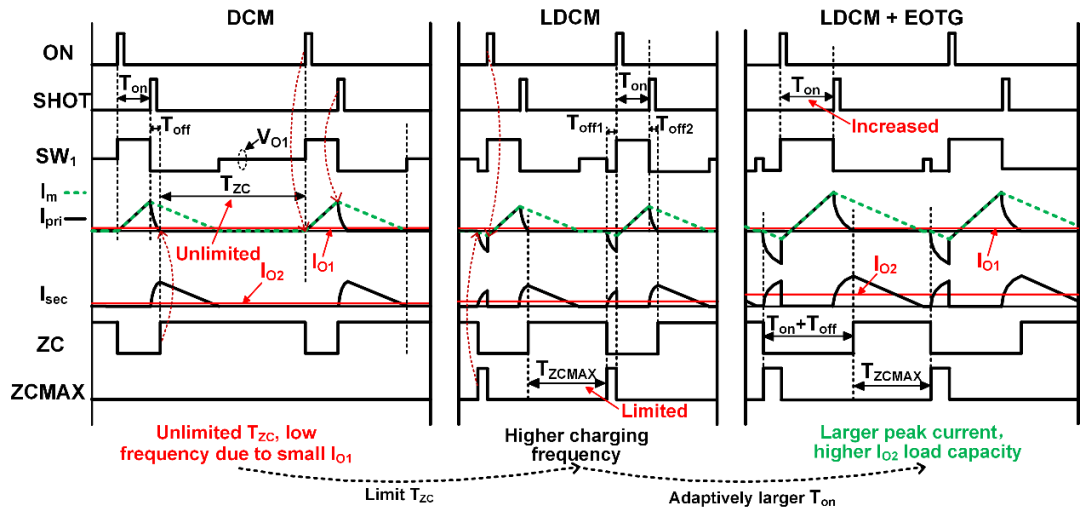

图1展示了论文[1]中提出的具有隔离侧隐性反馈的Fly-buck转换器的结构图,图2则为Fly-buck转换器在不同工作模式下的时序图。其核心改进在于,通过零电流时间控制器限制零电流时间,相较于传统DCM模式,这一措施提升了隔离侧的负载能力;而与FCCM模式相比,则能通过降低开关频率来提高效率。在此基础上,系统采用增强型导通时间发生器(EOTG)实现隔离侧的隐性反馈,在隔离侧输出下降时自适应增大导通时间,进一步增强了隔离侧的带载能力,确保系统在实际应用中的负载需求得到满足。

图1 具有隔离侧隐性反馈的Fly-buck转换器的结构图

图2 不同工作模式的时序图

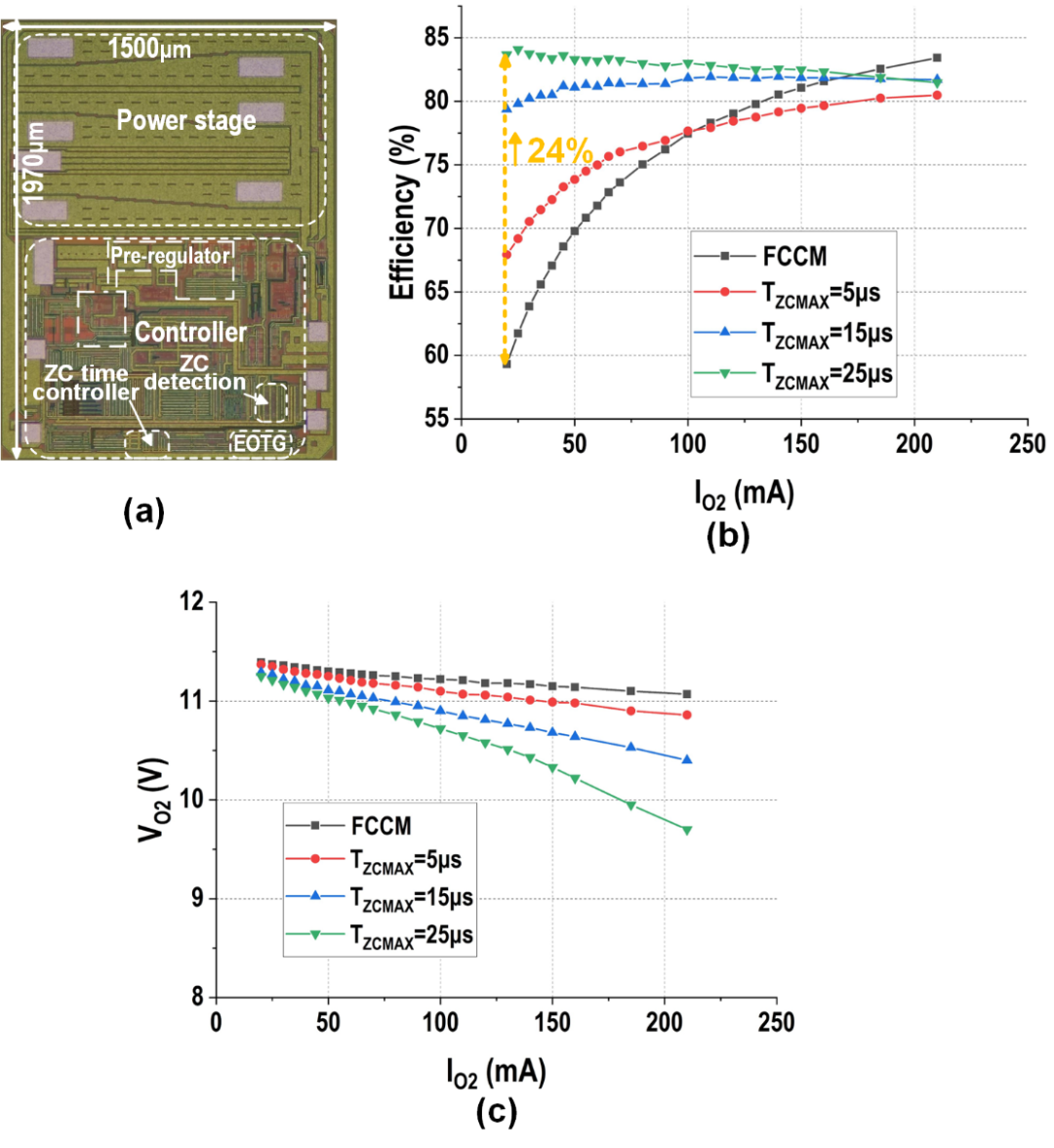

图3展示了芯片显微照片及关键性能测试结果。在48 V输入条件下,实测显示其轻载效率相比FCCM模式最高可提升24%,且在隔离侧负载电流不超过150mA时,输出电压跌落控制在10%以内,处于可接受范围。与DCM模式相比,该设计的隔离侧带载能力已实现了大幅提升。

图 3 (a) 芯片照片;(b) 测试得到的不同零电流时间限制下的转换效率;(c) 测试得到的不同零电流时间限制下的隔离侧输出电压

本研究由南方科技大学深港微电子学院詹陈长副教授团队与茂睿芯(深圳)科技有限公司合作完成。南方科技大学深港微电子学院为论文的第一单位及通讯单位。课题组博士研究生张年为论文的第一作者,詹陈长副教授为论文通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金委员会、深圳市科技创新委员会以及相关企业横向课题的经费资助,并得到了茂睿芯-深港微电子学院先进绿色能源管理芯片联合实验室的支持。

[1] N. Zhang, C. Zhan, C. Huang, J. Yi, X. Ou, L. Sheng and W. Dong “A Light-Load Optimized 7–100-V Dual-Output Fly-Buck Converter With an Implicit Feedback of the Isolated Output in DCM,” in IEEE Journal of Solid-State Circuits (early access), doi: 10.1109/JSSC.2025.3616217

(来源: 南方科技大学深港微电子学院)

2.同济大学李俊副教授团队实现导电水凝胶传感器电荷补偿新突破

近日,我院李俊副教授团队在Cell姊妹刊《Device》上发表了题为“Swelling-enabled charge compensation in conductive hydrogel for triboelectric tactile sensing via active rehydration”的研究论文。该论文以同济大学为第一单位,我院微电子科学与工程专业博士研究生吴翰为第一作者。李俊副教授与华东师范大学物理与电子科学学院的欧阳威副教授为共同通讯作者。

该研究提出基于主动式恢复水分(溶胀)的电荷补偿策略,成功解决了导电水凝胶脱水导致的性能衰减问题,研制的导电水凝胶TENG(CHG-TENG)不仅实现高表面电荷密度(325 μC·m-2)与灵敏度(1572 mV·kPa-1),更在多次脱水-水分恢复循环后保持优异稳定性,为长期触觉传感应用提供关键技术支撑。随着物联网、可穿戴设备等领域对高性能柔性传感需求的增长,这种兼具高灵敏度、高稳定性与低成本优势的导电水凝胶技术,有望成为下一代智能传感器件的核心材料解决方案,推动人机交互、医疗健康、工业检测等领域的技术革新。

图1

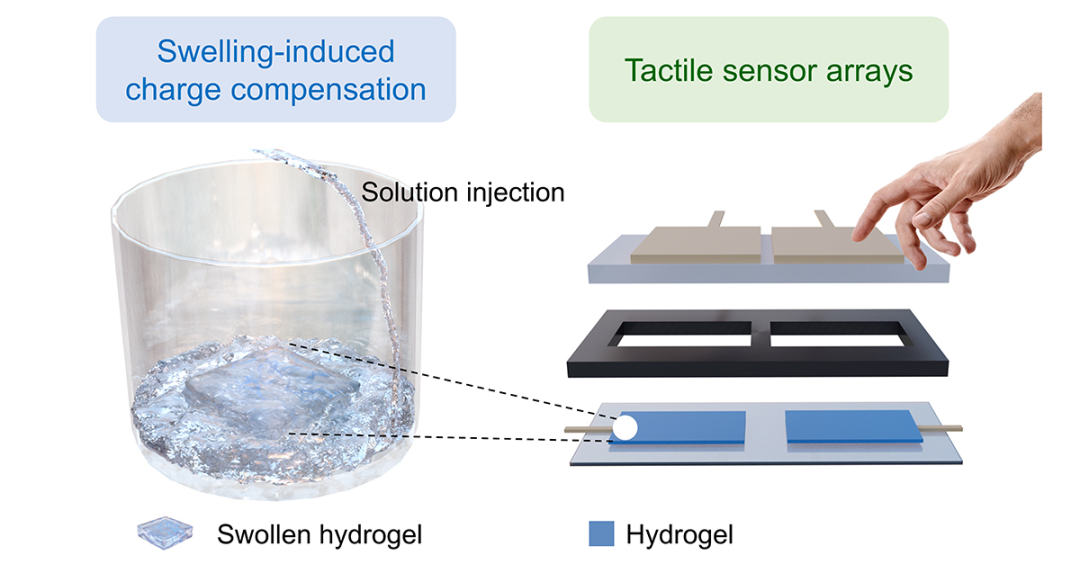

如图1所示,不同于传统“被动防蒸发”思路,团队提出“主动式水分恢复”技术,将脱水后的水凝胶浸入1 wt%丙烯酸(AA)溶液,利用水凝胶溶胀特性恢复水分与离子浓度,进而实现电荷补偿。经过两次脱水-水分恢复循环后,器件仍能保持90%以上的初始输出性能,解决了传统水凝胶器件因失水导致的“性能失效”问题。此外,团队还建立了定量模型,揭示了水凝胶导电性与TENG输出性能的关联机制,证实了离子迁移率在电荷转移过程中的核心作用。

图2

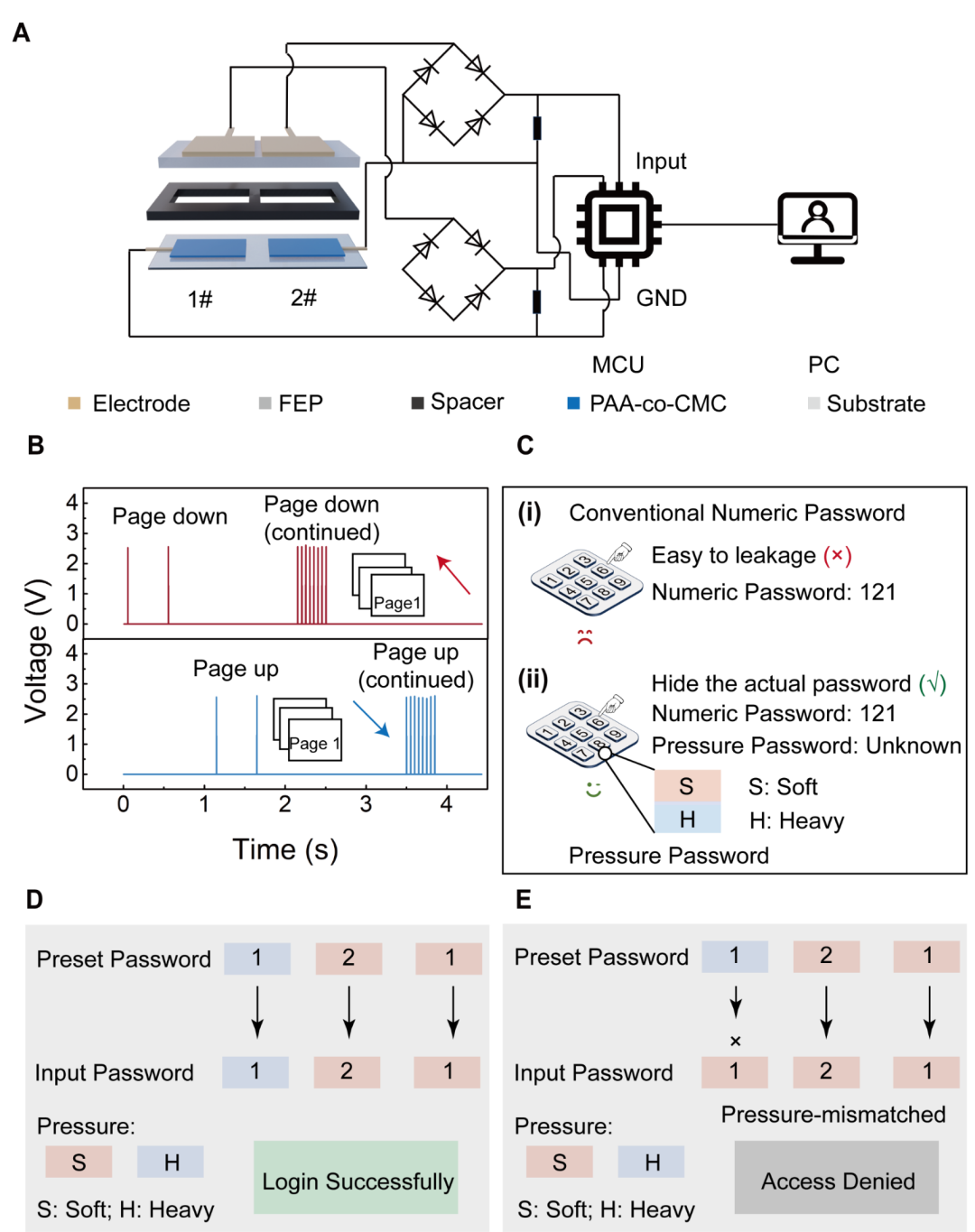

图2展示了应用方面的验证。团队开发的触觉按钮与传感器阵列表现优异,不仅能实现滑动翻页、密码输入等基础交互功能,更创新性地将按压力度纳入密码识别维度,通过“软压(2.5-4.0V)”与“重压(> 4.0V)”的电压差异,构建“数字+压力”双重加密体系,大幅提升交互安全性。

附原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.device.2025.100925

(来源: 同济大学电子与信息工程学院)

3.中国科大发表“以数据驱动实现稳定催化剂设计飞跃”的评述文章

10月24日,中国科学技术大学化学与材料科学学院、精准智能化学全国重点实验室的李微雪教授,受邀在Nature Catalysis的News & Views专栏上,发表题为“A data-driven leap towards stable catalysts”的文章,来自合肥微尺度物质科学国家研究中心的胡素磊教授为该文的第一作者。

文章在对同期发表的一篇最新研究论文进行专题介绍的同时,对该领域未来的发展做出评述。

在从能源转化到环境治理的众多工业过程中,负载型金属纳米催化剂扮演着核心角色。然而,一个长期困扰工业界的“阿喀琉斯之踵”是催化剂在复杂化学反应、高温条件下的失活问题。这种失活通常源于纳米颗粒的“烧结”——即颗粒聚并长大,导致活性表面积急剧减少。因此,理性设计出具备优异抗烧结性能的催化剂,是催化科学与工程领域追求的重大目标。

解决该难题的关键之一,在于对金属纳米颗粒与氧化物载体之间相互作用 (Metal-Support Interaction, MSI)的深刻理解与精准调控。李微雪团队前期的研究工作为这一复杂问题的解决建立了一个清晰的理论,即普适的MSI“火山型”关系原理 (Science 374 (2021) 1360-1365)。 该原理揭示:MSI并非越强越好。过弱的相互作用无法有效锚定纳米颗粒,会导致其在载体表面轻易地迁移和聚并;而过强的相互作用则会改变金属的表面化学势,加速原子级的迁移与再沉积,即奥斯特瓦尔德熟化。只有当MSI强度处于“火山峰”的理想区间时,两种失活机制才能被同时抑制,从而实现催化剂的最佳热稳定性。对于高温反应、化学稳定性差、亚纳米甚至单原子催化剂等所面临的严峻挑战,研究团队进一步提出双功能载体设计原理,借此打破界面作用标度律限制,超越催化材料塔曼温度的限制。

在该理论指导下,来自美国密西根大学的S.Linic教授与B. Goldsmith教授在同期的《NatureCatalysis》上发表了一项最新的研究突破。 他们基于第一性原理神经网络势展开了大规模分子动力学模拟,完整的从理论上验证了李微雪团队提出的稳定性“火山型”理论。并在定量上首次精确证实了李微雪团队提出的最佳MSI准则:即当纳米颗粒与载体的接触角为90°时,催化剂的抗烧结性能达到最优。他们进一步将这一90°接触角作为载体筛选的核心判据,利用基于决策树的可解释机器学习模型,从载体的表面能、表面氧键序(SBOO)等内在物理特征出发,预测MSI强度。以此为基础,他们对包含超过10,000种不同表面的氧化物数据库进行了高效的高通量筛选,并锁定了一批最有潜力的候选材料。最终,通过实验合成与表征,他们成功验证了模型预测的最优体系——Pt/BaO催化剂——具备超越传统载体的高温抗烧结性能。这项工作将基础理论成功转化为具体的工程预测工具,是对李微雪团队前期工作的有力证明与应用。这种以模拟为驱动、以载体为中心的方法为发现尚未开发的催化新材料提供了一个强大的工具。

展望未来,需要实现对MSI更深层次的物理调控,需要建立能够揭示其背后物理本质的解析模型。在2024年,李微雪团队从实验数据出发,通过基于符号回归的可解释性机器学习方法和理论推导(“白箱”模型),结合神经网络势函数驱动的分子动力学模拟( “黑盒”模型),成功建立了一个描述MSI强度的普适性解析物理方程(Science 386 (2024) 915-920)。这样发展起来的兼具二者之长的混合“灰箱”模型,不仅同样具有精准的预测能力,更重要的是它以简洁的数学形式揭示了相互作用背后的物理规律,为从第一性原理出发进行催化剂设计提供了更为深刻的机理洞察。

一个理想的工业催化剂不仅要稳定,更要追求高活性与高选择性。这三大性能指标之间往往存在复杂且相互制约的关系,构成了催化剂设计中的“多目标优化”难题。在此,李微雪提出,可能解决方案是将“白箱”模型的机理透明度与“黑箱”模型的强大预测能力相结合,发展相应的“灰箱”催化模型,进一步与高通量的、自动化实验迭代合作,实现战略性的理实交融。这样的研究范式将使人们能够在高维催化空间中导航,理解并驾驭稳定性、活性与选择性之间的复杂关系,从而在真实的工业操作条件下,真正实现未来高效、稳定催化剂的理性设计与创造。(来源: 中国科学技术大学)