1.京东方“一种反射式显示面板、制作方法以及显示装置”专利获授权

2.京东方“像素电路、显示面板、显示装置及像素电路驱动方法”专利获授权

3.北京大学研究团队在高精度模拟计算方向取得重大进展

4.华中科技大学集成电路学院邹雪城团队RISC-V向量核心在体系结构领域取得重要突破

5.复旦大学孙大林、宋云教授团队与西湖大学团队合作成果登上Nature

1.京东方“一种反射式显示面板、制作方法以及显示装置”专利获授权

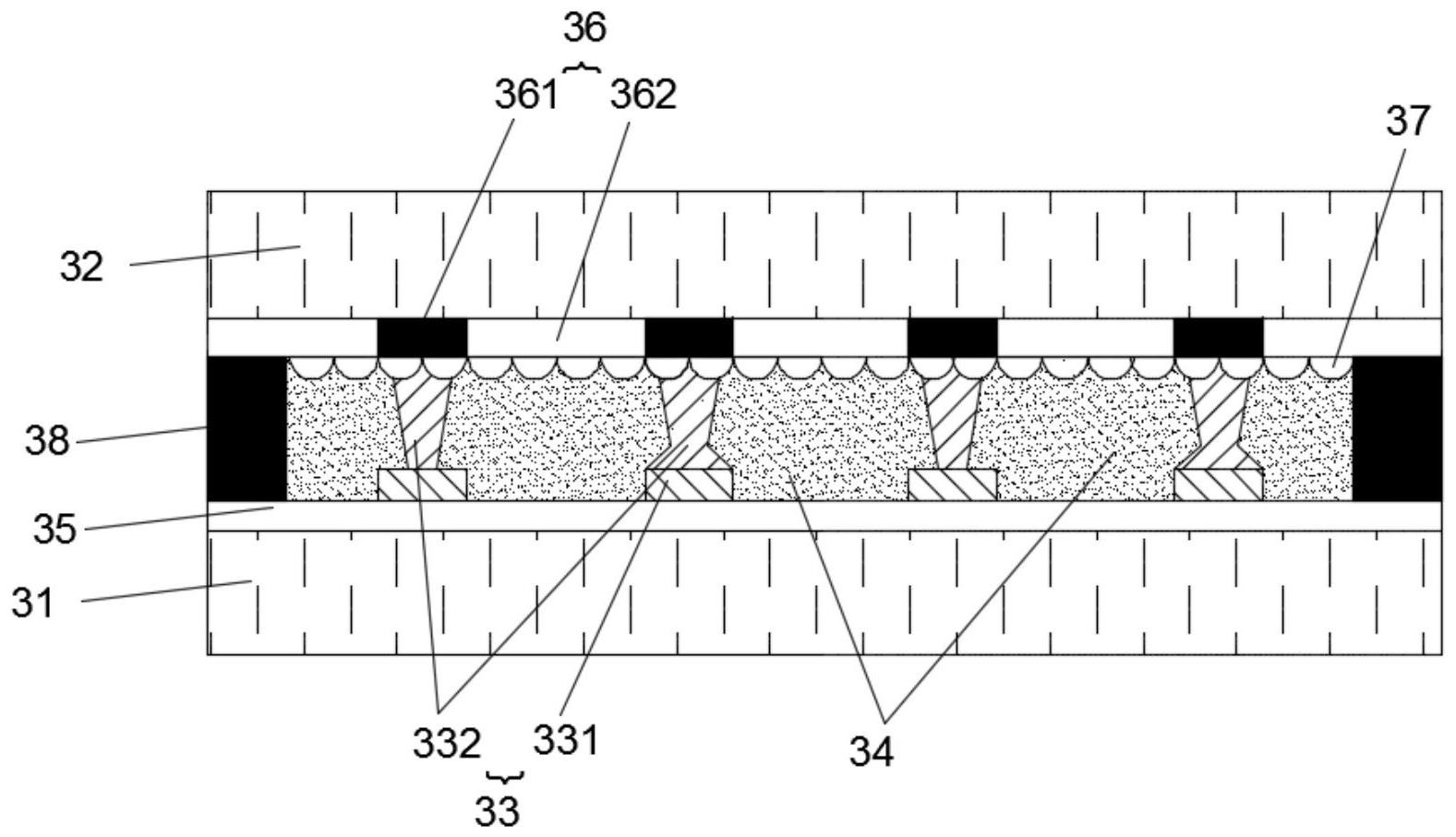

天眼查显示,京东方科技集团股份有限公司近日取得一项名为“一种反射式显示面板、制作方法以及显示装置”的专利,授权公告号为CN114217487B,授权公告日为2025年10月14日,申请日为2021年12月16日。

本发明公开一种反射式显示面板、制作方法以及显示装置。其中一实施例的反射式显示面板包括:相对设置的第一基板和第二基板、设置在所述第一基板和所述第二基板之间的包括多个开口区域的阻挡层、以及位于每一所述开口区域中的子像素;其中,所述子像素包括墨水材料;所述阻挡层包括:形成在第一基板上的第一阻挡部;以及形成在第二基板上的对应于所述第一阻挡部的第二阻挡部;所述第一阻挡部朝向所述第二基板的表面和所述第二阻挡部朝向所述第一基板的表面贴合以使得相邻的所述子像素独立设置。本发明实施例的反射式显示面板能够防止子像素中的黑色墨水粒子在不同的子像素之间移动,从而改善反射式显示面板的显示均一性,提高显示效果。

2.京东方“像素电路、显示面板、显示装置及像素电路驱动方法”专利获授权

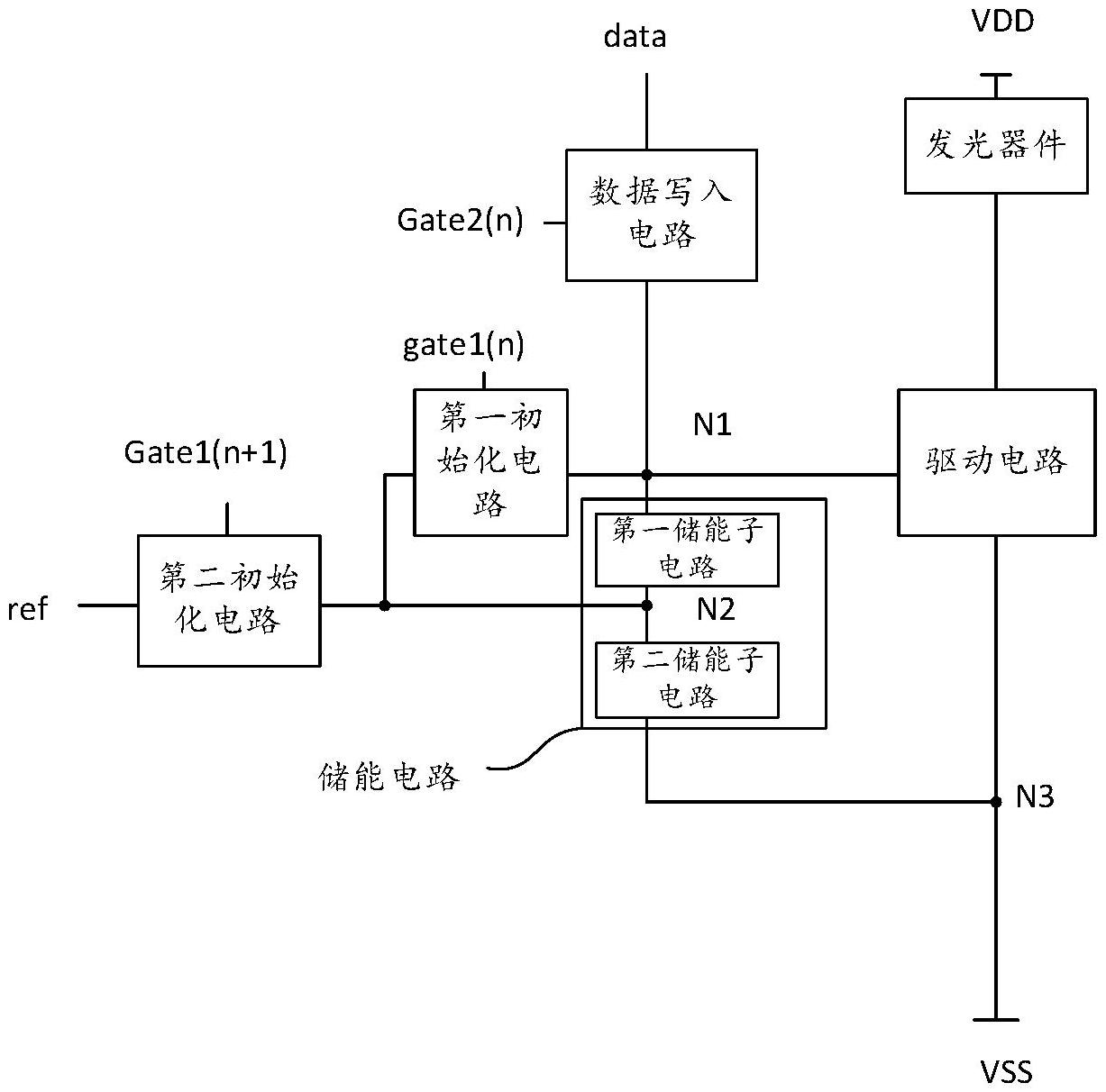

天眼查显示,京东方科技集团股份有限公司近日取得一项名为“像素电路、显示面板、显示装置及像素电路驱动方法”的专利,授权公告号为CN119516948B,授权公告日为2025年10月14日,申请日为2025年1月2日。

本申请涉及显示技术领域,具体提供一种像素电路、显示面板、显示装置及像素电路驱动方法,旨在解决现有像素电路需要较多的扫描信号驱动,不利于实现窄边框显示的问题。为此目的,本申请的像素电路包括驱动电路、数据写入电路、第一初始化电路、第二初始化电路、储能电路以及发光器件,其中,第一初始化电路的控制极用于接收第一扫描信号,数据写入电路的控制极用于接收第二扫描信号,以及,第二初始化电路的控制极用于接收下级第一扫描信号,从而对于每一行像素电路只需要设置两组栅极驱动电路,减少了栅极驱动电路整体的设置数量,可便于后续实现窄边框显示。

3.北京大学研究团队在高精度模拟计算方向取得重大进展

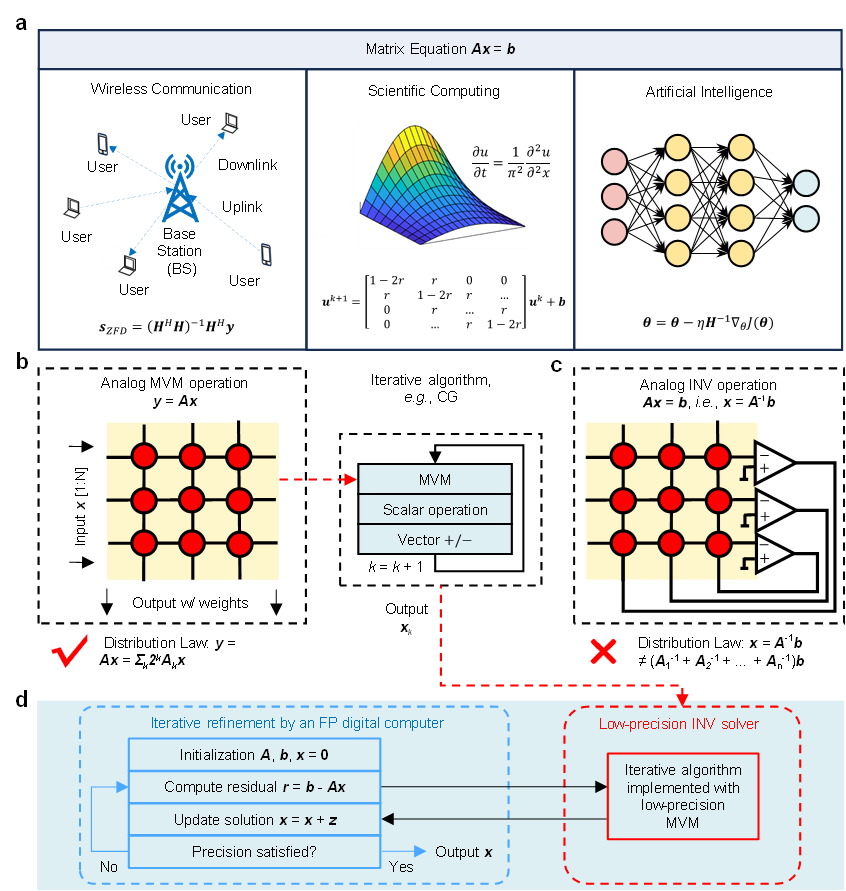

矩阵方程求解是线性代数的核心内容,在信号处理、科学计算及神经网络二阶训练等领域具有广泛应用。相较于常规矩阵乘法,矩阵求逆操作对输入误差的敏感性显著更高,因此对计算精度提出了严格要求。然而,采用数字方法实现高精度矩阵求逆的计算开销极大,其时间复杂度可达立方级。随着大数据驱动类应用的兴起,这种高复杂度计算给传统数字计算机带来了严峻挑战,尤其在传统器件尺寸缩放逼近物理极限、传统冯·诺依曼架构面临“内存墙”瓶颈的双重背景下,这一问题日益凸显。

在这一算力瓶颈的背景下,模拟计算因其通过物理定律直接实现高并行、低延时、低功耗运算的先天优势,重新进入研究视野。然而,传统模拟计算受限于低精度、难扩展等固有缺点,逐渐被高精度、可编程的数字计算所取代,成为存于教科书中的“老旧技术”。

基于阻变存储器阵列的模拟矩阵计算技术,被视为有望解决上述难题的路径之一。特别是基于“阵列-运算放大器”闭环反馈原理设计的矩阵求逆电路,能够实现矩阵求逆的一步式求解。尽管此类电路具备高速、高能效的计算潜力,但其固有的低精度特性仍是关键瓶颈,同时电路的硬连接结构也对其可扩展性构成挑战。此外,在模拟矩阵乘法计算中,可通过比特切片、模拟补偿等策略提升计算精度,也可通过将分块子矩阵映射至多个阵列的方式实现扩展性。然而,矩阵方程求解过程缺乏有效的分配律与分块矩阵方法支撑,这使得模拟矩阵求逆的精度与可扩展性问题长期未能得到有效解决。

当前,部分基于数模混合迭代的研究方案仍存在明显局限:一方面,此类方案虽可借助浮点数字计算机实现高精度残差计算,却大幅削弱了模拟计算在降低复杂度方面的核心优势,同时还需频繁执行模数转换操作;另一方面,现有模拟矩阵求逆电路的实验验证规模仍局限于小规模场景,且所用器件缺乏可靠的多级存储特性。

在这一背景下,北京大学集成电路学院、人工智能研究院研究团队在国际上首次实现了基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片,实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统,将传统模拟计算的精度提升了五个数量级。相关性能评估表明,该芯片在求解大规模MIMO信号检测等关键科学问题时,计算吞吐量与能效较当前顶级数字处理器(GPU)实现大幅提升,为后摩尔时代应对人工智能与6G通信等领域的算力挑战开辟了全新路径。

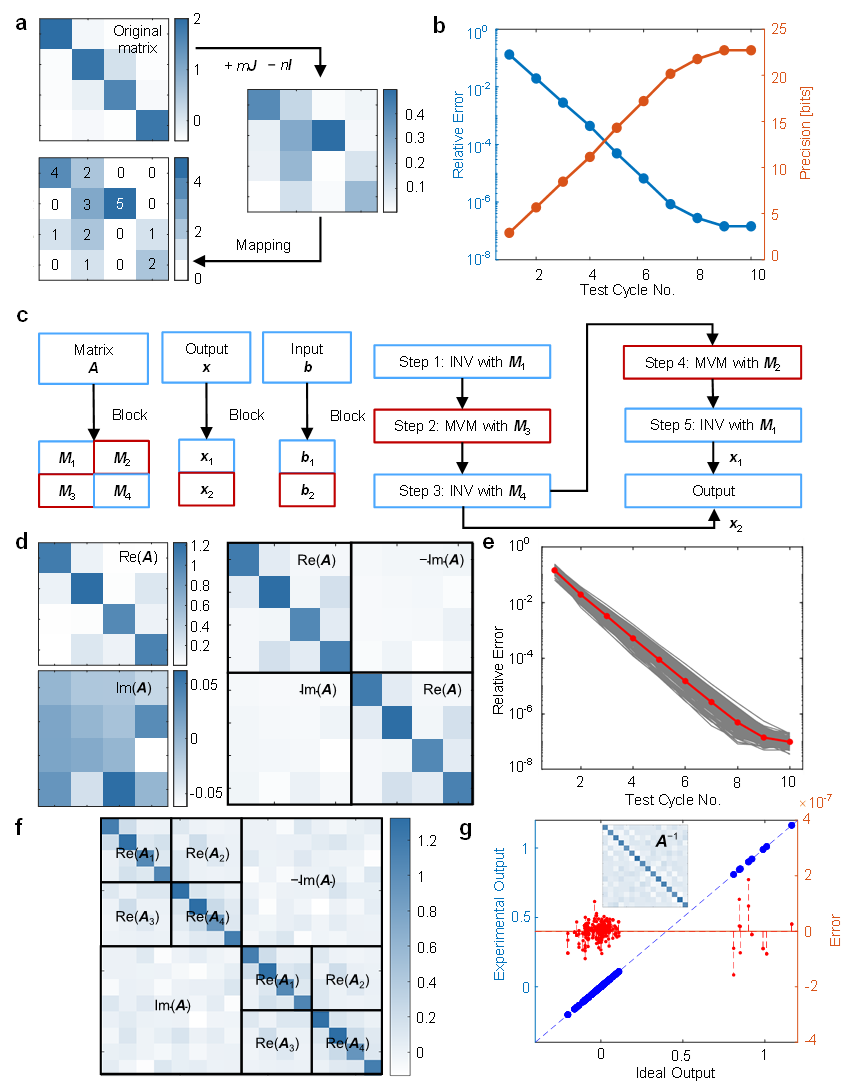

图1 研究背景:模拟矩阵计算电路求解矩阵方程

在这项工作中,研究团队选择了一条融合创新的道路,构建了一个基于阻变存储器阵列的高精度、可拓展的全模拟矩阵方程求解器。通过新型信息器件、原创电路和经典算法的协同设计,首次将模拟计算的精度提升至24位定点精度。

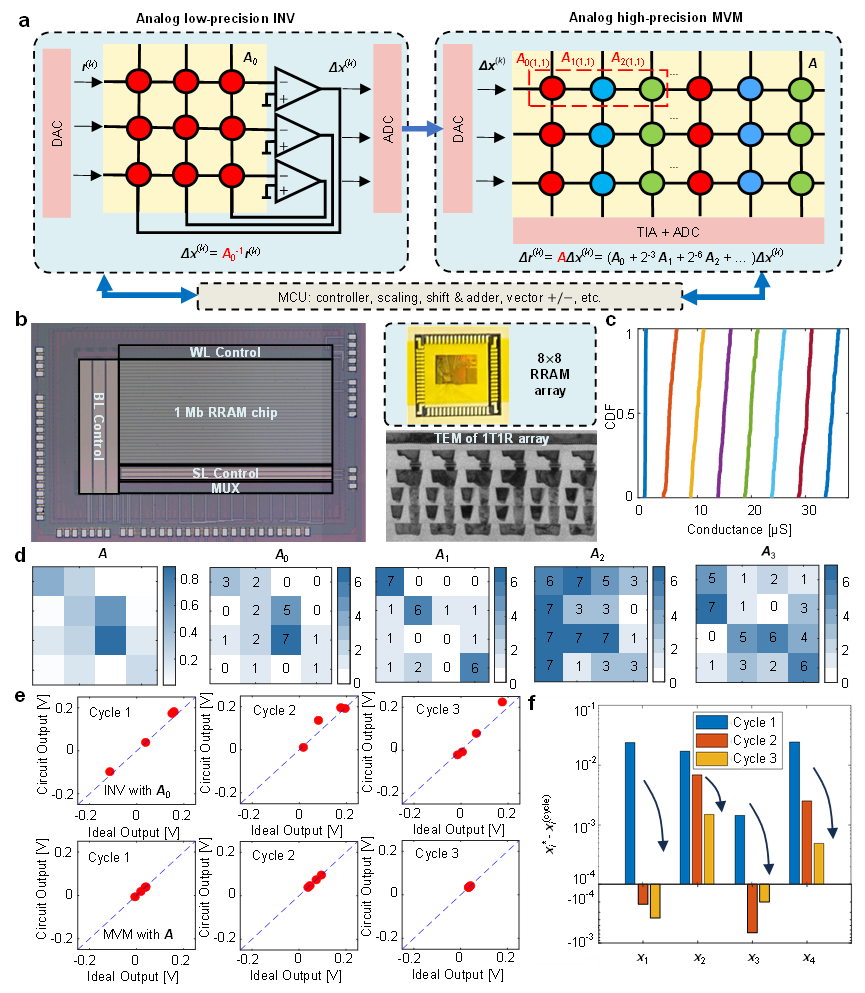

研究团队基于迭代算法,结合了模拟低精度矩阵求逆和模拟高精度矩阵-向量乘法运算,开发了一种基于全模拟矩阵运算的高精度矩阵方程求解方案(图2)。其中,模拟低精度矩阵求逆和模拟高精度矩阵-向量乘法运算保持了模拟矩阵计算固有的低复杂度。特别需要注意的是,模拟矩阵求逆有助于减少迭代次数,因为该方法可以在每次迭代中提供近似正确的结果。而高精度模拟MVM通过位切片方法,实现迭代细化过程。

此外,模拟低精度矩阵求逆和模拟高精度矩阵-向量乘法运算两个电路的阻变存储器阵列在40nm CMOS工艺平台制造,可实现3比特电导态编程。

图2 高精度全模拟矩阵计算求解矩阵方程

通过与块矩阵算法相结合,研究团队在实验上成功实现了16×16矩阵的24比特定点数精度求逆(图3)。具体而言,矩阵方程求解经过10次迭代后,相对误差可低至10⁻⁷量级,展现了该方案在计算精度上的显著优势。

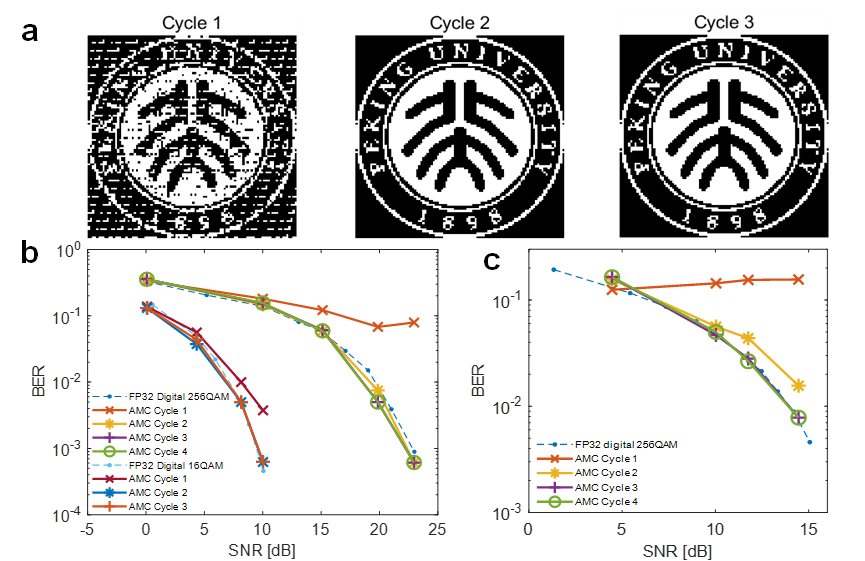

在应用验证层面,该方法被成功应用于大规模多输入多输出(MIMO)系统的信号检测任务。研究团队展示了基于迫零检测的图像恢复效果,在第二个迭代周期内,接收图像即与原始图像达到高度一致。进一步的误码率-信噪比分析显示,仅需三次迭代,该系统在无线通信场景下的检测性能即可媲美32位浮点精度数字处理器(图4),凸显出其在实时信号处理中的潜力。

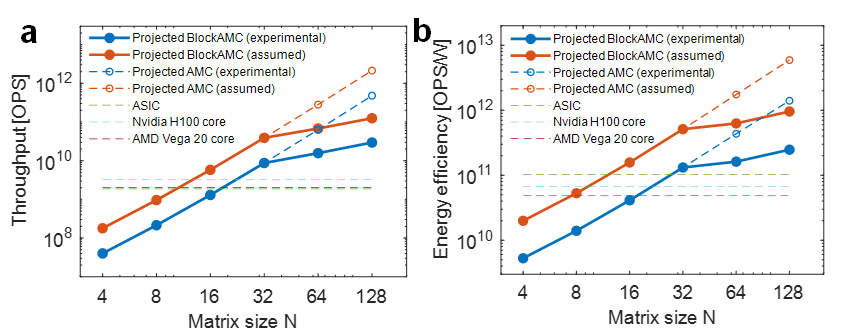

综合基准测试结果证实,在保持相当计算精度的前提下,本模拟计算方法可实现领先的处理速度和能效(图5)。这些成果不仅验证了全模拟矩阵求解路径的可行性,也为应对未来智能计算与通信系统中的算力瓶颈提供了具有前景的技术平台。

图3 基于块矩阵方法求解高精度、可拓展矩阵方程的实验结果

图4 高精度矩阵方程求解在大规模多输入多输出(MIMO)迫零检测信号处理过程中的应用

图5 模拟矩阵计算求解的性能比较(计算精度均为FP32精度)

相关成果以《Precise and scalable analogue matrix equation solving using resistive random-access memory chips》为题,发表于国际顶级期刊《自然·电子学》(Nature Electronics)。论文共同第一作者为集成电路学院、人工智能研究院博士生左濮深与集成电路学院博士毕业生王錡深,通讯作者为人工智能研究院与集成电路学院联聘研究员孙仲,以及集成电路学院蔡一茂教授、王宗巍研究员。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划的支持。

4.华中科技大学集成电路学院邹雪城团队RISC-V向量核心在体系结构领域取得重要突破

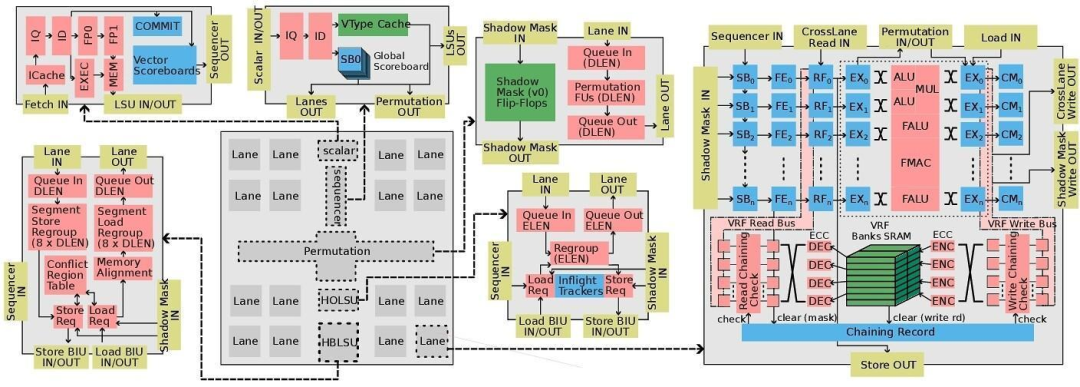

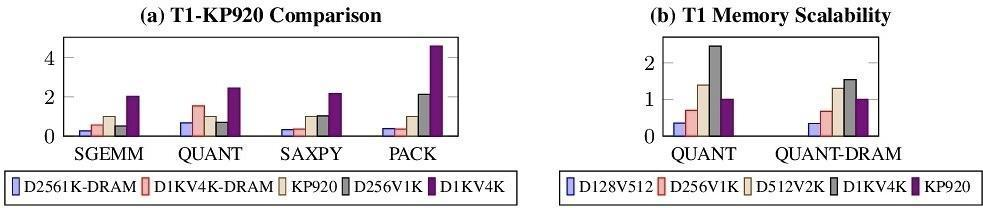

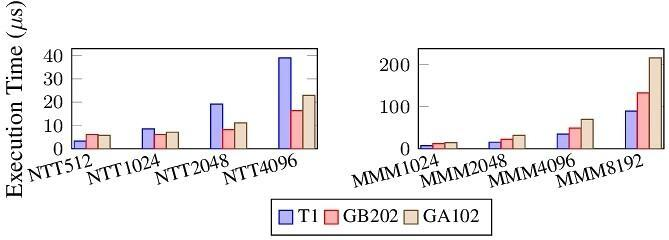

10月20日,集成电路学院邹雪城团队博士生刘玖阳的研究课题《高性能RISC-V向量核心》在体系结构领域取得重要突破,并被第58届计算机体系结构顶会MICRO接收并现场做报告。该项研究提出一款开源的、支持乱序执行的高性能RISC-V向量核“Titan-I”,解决现代计算中向量处理器的扩展性难题,为HPC和密码学等高算力需求领域提供了新的解决方案。论文题为《Titan-I: An Open-Source, High Performance RISC-V Vector Core》,论文第一作者为集成电路学院博士生刘玖阳,该项研究在 MICRO-58斩获全部三项“Artifact Evaluation”官方认证徽章。

传统向量架构在扩展数据路径宽度和向量长度时,面临严重的路由拥塞、掩码广播和指令级并行调度瓶颈,难以满足HPC和密码学等工作负载的需求。为解决这些挑战,研究团队提出的T1架构引入了多项微体系结构创新。在数据并行方面,采用粗粒度布局规划求解器、全带宽置换单元和掩码寄存器缓存,有效突破了物理布线和数据广播瓶颈。在指令级并行方面,通过细粒度链接、内存交错和基于记分板的向量-标量OoO(乱序执行)调度技术,极大提升了执行效率和资源利用率。

T1的性能表现卓越,在HPC方面,与海思鲲鹏KP920相比,T1仅用19%的面积即实现可比性能;

在密码学方面,与NVIDIA 3090相比,T1仅用40%的SM面积,实现了高达2.41倍的性能提升。

该研究为高性能RISC-V向量架构提供了新的平台与工程路线,有望加速其在RISC-V HPC,AI,后量子密码学中的落地应用。该研究是产学研协同创新的典范,项目通过Linux Foundation基金会的ChipsAlliance组织汇聚了来自华中科技大学、中国科学院、清华大学、浙江大学以及武汉心片科技有限公司等多家单位共同开源协作。T1架构已获客户导入,用于开发全同态加密加速器和边缘AI芯片。

论文第一作者刘玖阳博士,长期致力于硬件设计领域专用语言、形式化验证及计算机体系结构的研究。作为开源RISC-V处理器和EDA领域的知名技术专家,他曾深度参与SiFive CPU和SoC生成器的研发工作,同时也是RocketChip SoC平台的主要维护者和Chisel语言的核心开发者。

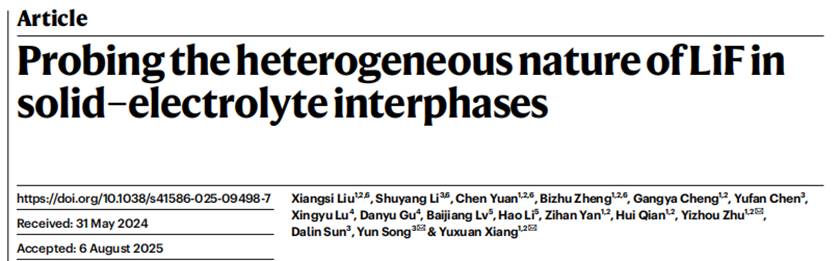

5.复旦大学孙大林、宋云教授团队与西湖大学团队合作成果登上Nature

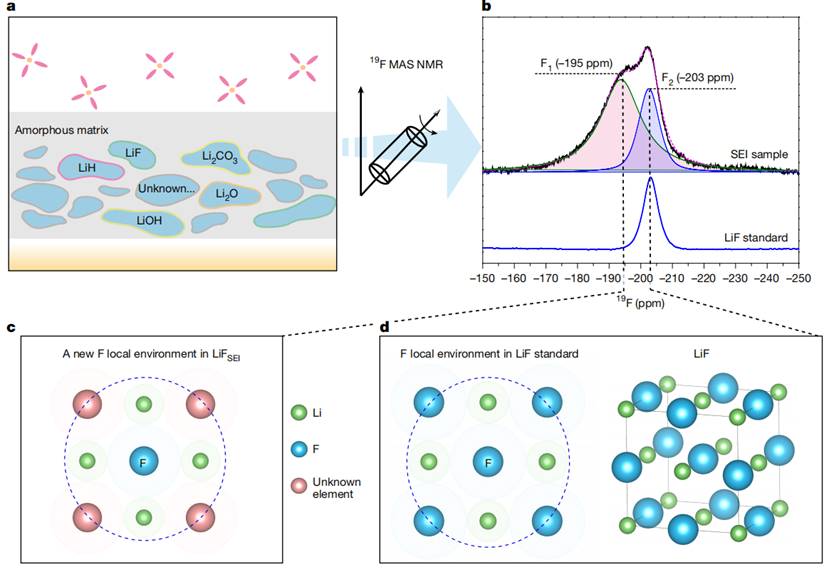

在锂离子电池中,电极与电解质界面形成的SEI被称为“关键而神秘的膜”。它像一层“盔甲”,既能缓解电解液的持续分解,又能促进离子的快速传输,直接影响电池的能量密度、循环寿命和安全稳定。然而,受限于SEI膜自身的低结晶性和高敏感性,以及对SEI膜中轻质元素(Li、H)表征手段的局限性,至今未能揭开SEI膜的组分结构这层神秘的面纱。

图1. Nature官方网站刊登的研究内容

近日,复旦大学智能材料与未来能源创新学院孙大林、宋云教授团队与西湖大学向宇轩教授、朱一舟教授团队合作,通过固态核磁共振(NMR)、同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术首次确定了SEI中存在LiF-LiH固溶相。这一发现打破了学术界长期所认为的SEI膜中各组分是单一相的传统经验认知,为高性能二次电池中快速离子传输机制提供了新解释。对SEI组分异质性的重新认识,将逐渐掀开SEI膜的神秘面纱,并为电极-电解质界面设计提供新思路。

北京时间9月10日23时,相关成果以“Probing the Heterogeneous Nature of LiF in Solid-Electrolyte Interphases”(《揭示负极-电解质界面LiF*的非均相特征》)为题发表于Nature(《自然》)杂志。

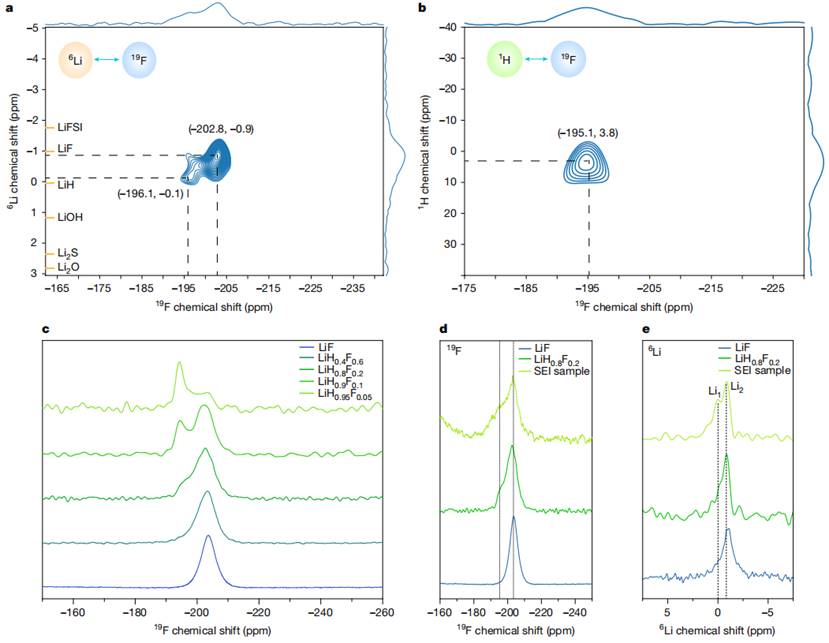

图2. SEI的固态核磁特征氟谱

团队通过固态NMR技术对Cu||LiFePO4电池负极的SEI进行表征,首次发现传统意义上归属于LiF*的信号由两个亚峰组成:F1(195 ppm)和F2(203 ppm)。其中F2与纯LiF化学位移一致,而F1此前未见报道,意味着SEI中存在不同于纯LiF的化学环境。

图3.对Li-H-F元素之间的关联性分析以及LiHxF1-x物质的表征参照

为揭示F1信号的本征特性,团队结合6Li同位素标记NMR和1H-19F相关固态核磁谱分析:6Li-19F异核相关(HETCOR)核磁结果显示,F1与0.1 ppm的Li核相关(接近LiH的0.2ppm),而F2与0.9ppm的Li核相关(接近LiF的1.0ppm);1H-19F HETCOR进一步证实F1与4.0 ppm的H核(接近LiH的3.5ppm)存在空间关联。使用同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术交叉证明了SEI中存在LiH-LiF固溶相。

理论计算与电化学结果表明,LiH-LiF固溶相的锂离子扩散能垒显著低于纯LiF,利于锂离子的快速传输。使用LiH-LiF固溶相涂层的锂金属对称电池在10mAcm-2下的沉积电位仅为纯LiF涂层的50%,循环寿命延长10倍以上。

据悉,该研究成果的取得是多团队、多学科交叉融合开出的璀璨之花,也是复旦大学本研融通人才培养模式以及智能材料与未来能源创新学院新工科拔尖创新人才培养体系结出的丰硕之果。从“曦源”计划到学术前沿,这既是复旦学子的成长之路,也是学校探索教育教学改革3.0、构建自主培养体系的生动实践。

智能材料与未来能源创新学院2025届博士毕业生李舒扬为共同第一作者,参与者陈禹凡是2023级硕士研究生,两人均自本科阶段便扎根实验室,依托复旦大学“曦源计划”,在孙大林教授与宋云教授的联合指导下开展系统性科研探索。智能材料与未来能源创新学院教授高尚鹏在EELS(能量损失谱)分析方面提供了重要支持;该研究工作得到了复旦大学智能材料与未来能源创新学院和国家自然科学基金等项目的大力支持。